糸をつむぐカタコトという音。織り機がカシャンカシャンと糸を打込む音。ミシンの針がタタタタタと走る音。一着の服が私たちのもとへ届くまでには、たくさんの「糸の音」が奏でられています。この音をたどって、福岡県八女郡の久留米絣の工房をはなさんが訪ねました。

久留米絣の絣織りは、840本の経糸を設計図通りに1本1本並べることからはじまる。

九州新幹線の停車駅、久留米から車で20分。幹線道路沿いの小道へ入った集落の合間に久留米絣の工房が点在しています。私が最初に訪れた野村織物さんは創業明治31年。ズラリと並ぶ年季の入った織り機は豊田織機製の80年、90年物。ガシャンガシャンの大合奏で出迎えてくれました。すごい迫力です。

くくり糸を取ったあとの絣糸。設計図通りに織り上げるとこの白い部分が柄になる。

「これが白いかすれた柄をつくる“絣糸”です」

工房の4代目、野村周太郎さん(48歳)が、糸の束を見せてくださいました。鮮やかな橙色のところどころが白く染め残っています。

「くくりと言って白い柄にする部分をあらかじめ別の糸で縛ってから糸を染めるんです。まず、どこを白く染め残すのか糸の設計図をつくり、糸の伸び縮みを計算しながら長さと本数を整えて、専門の〝くくり屋さん〞に糸をあずけます」

「スラブ綿の久留米絣ロングシャツ」に使われている糸。にじみのある水玉模様のような「玉」という絣柄になる。

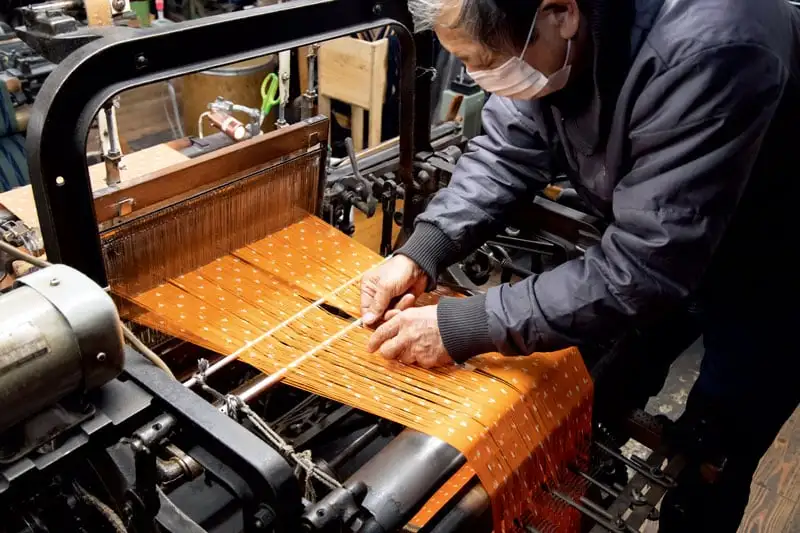

戻ってきた糸を染めて、くくり糸をほどいたのが先ほどの絣糸。よし染まったぞ、さあ織ろう、とはいかないのが久留米絣で、糸のねじれをとって設計図の通りに糸を留め合せ、糸を洗って糊をつけて…といった工程ののちに、再び設計図に従って経糸(たていと)を1番から840番まで1本1本並べ、織り機にズレないように巻き取っていくのだそうです。なんという根気なのでしょう!

職人の野村哲也さん。職人歴をうかがうと、「まだ60年。ピヨピヨです」と笑顔を見せる。

「これを織ると、絣の白くにじんだような柄が浮かび上がってくるのですが、機械はあくまで動力。筬(おさ)を打込むにつれて柄がズレるのを、職人が織り機のネジを締めたり緩めたり、手で糸をほぐしたりしてつきっきりで修正します。同じ柄を織っても冬は乾燥で糸が張るし、雨で湿気が多いと糸が緩むので、そのつど調整です。絣の柄が合う合わないは、すべて職人の目先、手先で決まるんです」

職人さんから職人さんへ糸がリレーされて、3ヵ月後、ようやく1枚の布に織り上がる。

こうして1枚の久留米絣が織り上がるまでにかかる工程は、30にものぼるそう。それぞれの工程は分業なため、職人さん一人一人がきっちりお仕事をして次の工程へ糸をバトンタッチ。「すべての職人の気持ちが揃わないといい布はつくれません」という野村さんの言葉が心に残ります。

山村かすり工房さんの作業用の座敷。絡まないように竹竿に吊った糸をたぐって、くくりを取っていく。

職人さんといえば、野村織物さんでも、続いておうかがいした野村雅範絣工場さん(創業明治31年)や山村かすり工房さん(創業明治28年)でも、女性の職人さんを多く見かけました。聞けば、久留米絣は1800年頃に井上伝さんという少女が発案したもので(しかも、当時12歳という天才少女!)、着古した藍染めに染め残っていた白い斑点模様を見つけて、生地をほどいて糸のしくみを研究したことがそもそもの始まりなのだそうです。

当時、最先端のファッションとしてもてはやされた久留米絣が、着物が日常着ではなくなって生産量が減り、それでもなお同じ手間と情熱をかけて職人さんたちが守っている。その細やかな工程を見せていただいて、柄のかすれを愛おしむ気持ちが強まる思いがしました。

はな●17歳からモデルを始める。17年には国宝応援大使に就任。エッセイに、茶の湯との出会いを綴った『今日もお稽古日和』(淡交社)。

撮影/白木裕紀子