エッセイスト 玉村豊男さんの

茹で牛肉のポテトサラダ添え

薬膳の世界には「薬食同源」、

つまり健康に良い食事の大切さを説く言葉があります。

体が喜ぶ食事にくわしい8人の方に、

おいしく食べて夏を元気に乗り切る、

とっておきのレシピを教えていただきました。

●牛肉(スネ肉またはランプ肉の塊、1人当り100〜120g)

●ソース(オリーブオイル、しょうゆ、ハラペーニョなど)…適量

●塩、黒コショウ…適量

●豚スペアリブ…2本(200〜250g)

●冬瓜(ワタを除き、薄く皮をむき、ひと口大に切る)…ワタと皮つきで250g

●長ねぎ(斜め切り)…1/2本

●油…小さじ2

●合せ調味料 (混ぜ合わせる)

●青じそ(せん切り)…5枚

●なす…3本

●牛薄切り肉…80g

●わけぎの小口切り…1本分

●合せ調味料

●片栗粉…小さじ1(水大さじ1で溶く)

●太白ごま油…大さじ1

●花椒粉…小さじ1/3

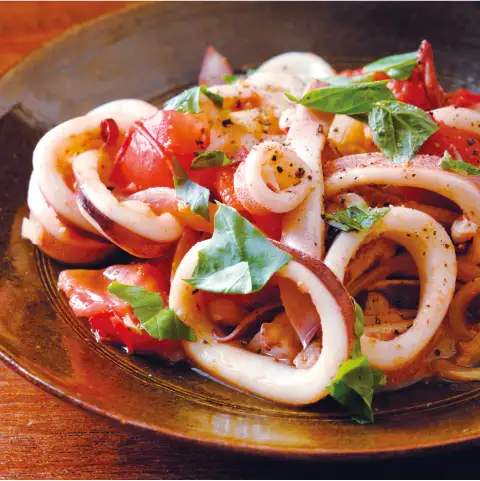

●生イカ…1杯

●トマト…1/2個

●玉ねぎ薄切り…1/4個分

●ニンニクみじん切り…1片分

●赤唐辛子輪切り…少々

●バジル…1枝

●オリーブオイル …大さじ2

●塩…小さじ1/3

●コショウ…少々

●マグロの刺身…6枚程度

●酒・しょうゆ・みりん…各大さじ1

●卵黄…1個

●温かいごはん…1杯分

●のり・長ねぎ・ごま…各適量

●おろしわさび…適量

●なす…1個

●モロッコいんげん…2本

●木綿豆腐…1/3丁(100g)

●しょうゆ糀(※)…大さじ2

※米糀に同量のしょうゆを加えて3日~1週間室温で発酵させたもの。1日1~2回混ぜて発酵を促す。

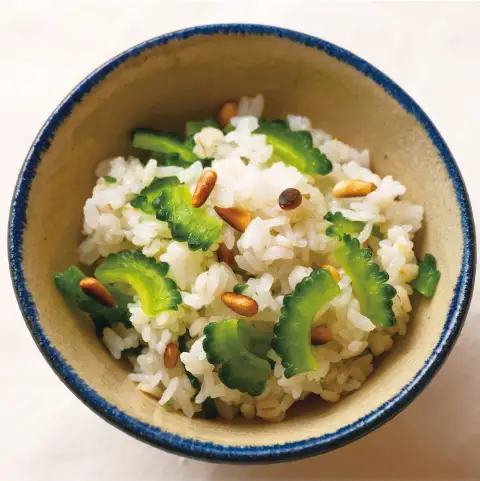

●温かいごはん…2人分

●ゴーヤ…1/3本

●松の実…大さじ2

●塩…小さじ1/2

●砂糖(甜菜糖等)…小さじ2/3

A

●長芋…100g

●味噌…大さじ1

●かつお節…1パック(4g)

●わさび…適量