2025年『通販生活・秋号』は、25年前の記事が表紙を飾りました。

作家の(故)野坂昭如さんの〝日本の米づくり〟についての3つの大予言——。

2000年『通販生活・秋号』掲載の対談をご覧ください。

【おことわり】

オリジナルを尊重して、団体名や制度などは当時(2000年)のまま掲載します。

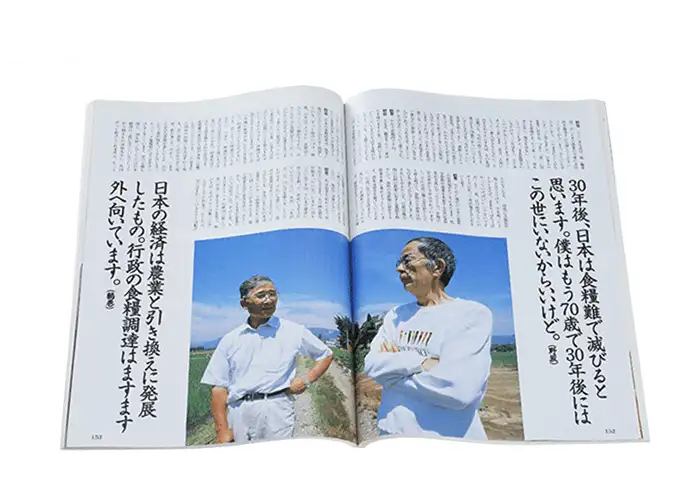

対談・日本の食を考える

野坂昭如(作家)×鶴巻義夫(農家)

●野坂昭如/のさかあきゆき

1930年神奈川県生れ。作家・元参院議員。直木賞受賞作「アメリカひじき」「火垂るの墓」。“焼け跡闇市派”の視点からの発言はいまも不変。

●鶴巻義夫/つるまきよしお

1939年東京芝浦生れ。10歳の時に一家9人で新潟、津南へ入植。

昭和56年より餅づくりを開始。自家水田で30年間有機農法を貫く。

野坂さん、「日本は農業を殺している」って、どういうことですか。

野坂さんはご自宅の庭に畑を持ち、執筆のかたわら「半・自給自足」の生活をしています。

取材の当日も、「午前中は畑仕事をしてきた」と言いながら、爪の間に潜り込んだ土をほじくっていました。その野坂さんが最近の著書でこんなことを言っています。「日本は農業を保護しているのではなく、殺している。30年後、日本は深刻な食糧難に陥って、人口の3分の2の人たちは餓死する」。

そこで、「鶴巻さんのお餅」でお馴染みの鶴巻義夫さんに、野坂さんの悲観論を聞いていただくことにしました。対談場所は野坂さんの希望によって、新潟県・魚沼にある鶴巻さんの田んぼ。

- 野坂

- ここへ来る途中、彼(編集部)が「日本の農業の今後の方向性を鶴巻さんと論じてください」って言うから「もう、どうにもならないから、このまま行くしかないよ」って答えました。日本人の農業に対する、つまり「食」に対する意識がまったく変って、何も考えない。現実を見ない。いくらしゃべってもダメ。まあ傲慢ないい方だけど。これはもう、とり返しのつかないところまで来てしまったと思います。食は、人間にとって一番大切なものなのに、それをなおざりにすれば、その集団は滅びる。当然の成り行きです。僕はもう70歳だからいいですよ。いざとなれば食べなけりゃいい。食欲も衰えてるし、酒飲んでりゃ安楽死。子供たちには気の毒だと思うけど、われわれ大人がどう責任をとるかと考えること自体が、もはやおこがましいという気さえします。それほど、日本の農業は悪くなってしまった。表現者として僕なりに指摘してきたつもりなんだけれど、力およばず、まことに申しわけなかったという感じです。

- 鶴巻

- かなり悲観的ですね。

- 野坂

- 大丈夫、鶴巻さんご一家は生き残りますよ(笑)。実際に土をいじっている人たちは生き残れるんです。でも、1億2000万人のうちの、まあ7000万人くらいはいずれ食糧がなくなって生きられなくなる。一時的に大混乱が起こるだろうけど、生き残った5000万人で、まあちょぼちょぼやっていけばいいじゃないですか。もう一度、江戸時代くらいのサイズに戻って再出発するしかないと思う。

- 鶴巻

- たしかに現在の日本の農業には問題がたくさんあります。化学肥料や農薬を多用する近代化農業が主流になったことで、作物の安全面がとり沙汰されていますし、それ以前に輸入食品がどんどん増え続けて、穀物の自給率は20%台まで落ち込んでしまいました。それにもかかわらず、行政は権力的に自国の農家に対する規制を増やして、海外の農産物に依存する政策を推し進めようとしています。農家は経営を続けていくために、行政に従わざるを得ません。減反だ、生産調整だと言われれば、補助金を少しもらってその通りにするしかない。このままじゃいけないと思いながらもあきらめている農家が多いのが現実です。

- 野坂

- 日本の食糧政策は、戦争に敗けたということが大きく関係している、ずっと敗けつづけ。戦後、日本はアメリカに「食物はこちらでつくって輸出するから、おたくたちは工業製品をつくれ」と言われて自分たちの農業を捨てました。子供たちの給食をパンにして米を捨てた。以後、日本人は自分たちの食糧のことを他人まかせにしてきたわけです。沖縄の人は長生きすると言いますが、たしかに沖縄の新聞の死亡広告を見ると、90歳以上の人たちが多い。でも、同じように60歳代の人が目立つ。つまり、90歳代まで生きた人は昔ながらの土地のものを食べて育った世代、60歳代はアメリカ食を取り入れた世代です。食習慣の変化が人間の身体に影響したということです。この恵まれた列島の田畑になるはずの土地も、長い間放っておかれたから痩せ、枯れ果てた。だから、いまさら安全な食物が欲しいとか、自分たちで農作物をつくるんだと言ったって、土地環境のほうが受けつけなくなっています。食べる側も同じ。30年経ったころには日本経済は三流になっているでしょうから頼るものは何もない。外国だって助けてくれません。もっとも食糧難を迎える前に、原発事故で滅びることになるかもしれませんけど。地震では滅びない。

- 鶴巻

- 私は農業を始めてもう40年以上になります。あの減反制度が始まったのが、いまから35年ぐらい前ですね。それまで懸命に田んぼを掘って、増産に力を入れていたところに、突然、「米が余った。田んぼを減らせ」というわけです。それに反発して、「役所や農協は米をつくるなと言ってるけれども、本当に私たちの米は必要ないのか」と消費者たちに聞いて回ったことがあるんです。街で野菜を売り歩きながら。そうしたら、どこへ行っても米が必要だという反応でした。そのとき、たまたまトラックの荷台に積んであった真っ赤なトマトを見て、街の人は「そのトマトは腐ってる」と言うんですね(笑)。たしかに、店に出まわっているトマトは粒ぞろいのきれいな形だけど、青い。赤くなったら熟れすぎだというわけです。でもこのトマトは、農薬や化学肥料を使ったものとはちがって赤くても中身はしっかりとしていますよと説明して食べてもらいました。その人たちは「あぁ、子供のときによく食べた味だ」と言ってくれました。考えてみたら、いまは農作物について消費者と直接話をする機会なんてなくなってしまいましたね。農協とか流通が整備されていくにつれて、生産者と消費者が互いに関心を寄せなくなってしまったといいますか。ですから最近は、自分たちが食べていくためには行政のほうを向いて仕事をしたほうがいいと思っている農家が少なくありません。でも、そのことがかえって、農家を高齢化させて廃業に追い込むという皮肉な結果になっている気がします。まぁ、そうやって農業よりも経済の発展を優先したからこそ、いまの日本があるとも言えるんでしょうけど。

- 野坂

- 日本人が農業を捨てたということは、日本人としての本質を捨てたということです。物質的な食糧だけではなくて、古来の文化とかモラルとかいったものも一緒に捨てた。たとえば、いま少年犯罪が話題になっているけれど、これも根本では繋がる。当然のことですが、彼らの世代は物質的に恵まれて育ったから「飢え」を知らない。それは仕方のないことだけど、そうやって何も困らずに育ってきたから想像力が未熟なんですよ。想像力があれば、やっていいことといけないことの分別くらいはできる。でも、かつて飢えを体験したはずの大人たちが農業をそっちのけにしているんだからどうしようもない。そんな世の中で子供の躾なんかできっこないですよ。子供たちにとっての模範とか拠り所というものはなくなってしまった。本来はそれが食だったんだ。食を慈しむ気持ちが持てれば、自然と行儀はよくなるんです。昔は親に「そんなことをするとご飯を食べさせませんよ!」って言われたら本当に怖かった。いまだと「じゃぁ、ダイエットにちょうどいい」(笑)。150円でハンバーガーが食べられるしね。

- 鶴巻

- 日本人の農業や食に対する意識を変えないままに、農業のあり方だけ変えてもうまくいかないと思います。たとえ自分で田植えをしなくても、自分が食べる米がどの田んぼでつくられているのかを知れば、その土地の気候を心配するようになる。たまには気になって訪ねるようになる。で、手伝うようになる......というのが理想ですけど、いまの世の中がそんなふうに変わるなんて、それこそ想像もつきませんね(笑)

- 野坂

- まさに、そこが問題です。

- 鶴巻

- ただ、先ほども触れた通り、いまは農家の側に余裕がありません。消費者よりも行政のほうに顔を向けていないと自分たちの仕事を守っていけないという状況です。ところが、その行政が農家を守ってくれない。たとえば、安全な有機野菜をつくろうとしても、今度改正されたJAS法(日本農林規格)で、むしろつくりにくくなっています。

- 野坂

- どういうこと?

- 鶴巻

- 新JAS法は、これまでのJAS法の一部が改訂されて今年6月からスタートしたものですが、その中に、新しく「有機農産物認証」という制度が盛り込まれたのです。今後は有機農産物に「JASマーク」をつけなければ販売してはいけないということですね。いままでの作物には、「3年以上、農薬や化学肥料を使わないで栽培する」というガイドラインがありましたが、違反者の罰則などはありませんでした。ところが今度は、その基準をクリアしているかどうかを第三者の認証機関が検査することになり、さら基準外の作物が流通した場合などの罰則は農家に課すというのですから、有機農業を志す農業家にとって、また一段ハードルが高くなったということです。

- 編集部

- 消費者にとってはルールが明確になっていいように思えますが?

- 鶴巻

- きちんと運用されればいいですよ。しかし実際には、ますます自国の「有機作物」を排除していく結果になると思います。問題の一つは価格です。認証を受けるには費用がかかるのです。それも作物一品ごとに20万円以上ですから、あつかう作物を全品認定してもらうと金額は莫大です。家族経営で小規模農家の多い有機農家は、まず太刀打ちできません。認証を受けずに「有機」として出荷した場合には100万円以上の罰金ですから違反などとてもできませんし、かといって値上げをすれば売れなくなる。つまり、せっかく純粋な有機作物をつくっても、お金を払わなければ「有機」と表示できなくなるのです。これでは育てるべき有機農業家をどんどん潰していくことになりかねません。私はそもそも、有機作物に認定シールを貼るという発想がまちがっていると思うんです。有機農業というのは、もともと土中の微生物の働きを利用して栽培するという昔ながらの自然な農法です。その作物に認証を義務付けておきながら、農薬や化学肥料を駆使した現代農業の作物はそのままでいいというのがおかしい。どうしても認定シールを貼るというのなら農薬や化学物質を使っている農作物にこそつけるべきです。

- 野坂

- 有機か有機でないかの検査なんてどうやって行うんですか?本当にわかるんですか?

- 鶴巻

- 土にどれほどの農薬が残留しているかを厳密に調べるのは、技術的にもとても難しいことです。ですから、実際には「減農薬」とか「低農薬」とか、表示ばかり決めても内容が伴っているかといえば怪しいでしょうね。

- 野坂

- お役所というのは、看板を立てればそれでお終いなんだ。野菜に「有機」というシールを貼れば、消費者もスーパーも安心するだろうと。内容はめちゃくちゃのくせに、コストや罰則の負担は農家に押し付けて、役人は「認証」という権限を増やす。

- 鶴巻

- 価格以外に、基準の精度の面でも問題があります。今回の改正JAS法の基準は、ヨーロッパのコーデックス(国際農業食料機関と世界保健機関の合同団体)という組織の基準を元にしているのですが、高温多湿の日本に同じ条件をあてはめようとすること自体に無理があるのです。そういう状況の中で認証を進めようとするあまり、これまでの有機や無農薬などの基準もそうなんですが、「実際にやってみるとなかなか難しいな、じゃあこの薬品は使ってもいいことにしよう......」という具合にレベルが甘くなっていってしまうのです。そんな調子で、いずれ「減農薬」も有機として認めようなんてことになれば、せっかく有機を制度化したのに、かえって正真正銘の有機とまがい物の有機の区別ができなくなってしまうというおかしな結果になります。

- 野坂

- 認定をする第三者機関とはどんな人たちですか?

- 鶴巻

- 民間資格のような基準がありまして、それにパスした人たちが検査員として登録されるのですが、何しろ人数が不足しているから、とても厳格な検査なんかできないと思います。最近、こんなことがありました。私の知人が、自分の知らないうちに検査員に指名されたと言うんです。そして認証組織から中国へ行って検査をしてくれと依頼されたのですが、彼は、「まだ農業の経験も浅いし、中国語も知らないのに......」と断ったそうです。でも、大方そんな手続きで、外国の作物がたやす有機(オーガニック)として日本に輸入されてくるわけです。こうした流れを消費者運動の前進と捉えたり、有機ビジネスのチャンスだと、手放しに歓迎する発想は危険です。

- 野坂

- 日本はルールを決めるときに、文系の考え方が働かないんですね。司法試験とか、国家公務員試験とかを突破しただけで、「人間」についての認識を持たない人間がいろんなことを決めていく。戦後はとくにそう。役所に文系の発想がない。その点、ヨーロッパなんかは、神学、哲学、史学と進んだあとに行政の現場に出てくる人が多いから、決め事にきちんとした考えが宿る。

- 鶴巻

- おっしゃる通り、農業を人間的に定義しようといった発想は乏しかったですね。だから、なぜ有機にするのかといえば、そのほうが売れるからだ、ということで済んでしまう。秩序や倫理などは皆無なんです。日本の農政は、グローバルスタンダードを受け入れるという大義名分のもとに、どんどん海外の有機作物を日本の市場経済に取り込もうという発想に向かってしまっています。

- 野坂

- でも、行政にそういう発想をさせたのは消費者でもあるよ。だいたい、「表示」とか、他人が決めた情報を鵜呑みにして安心しすぎるんです。つまり、無責任。きっと、明日から「有機」というシールが貼られたら、みんなそっちの野菜を買うでしょう。だけど、少し考えれば、本当の有機農作物がそうでない農作物と同じ値段で買えるわけがないことくらいわかるはずです。以前にあるマスコミで、「米が今の3倍や4倍になったって平気だ」と書いたら農協にめちゃくちゃ怒られたけれど(笑)、本来きちんとつくればそのくらいの値段になるはずです。そのくらい高くたって、「自分たちが食べるものの8割ぐらいは自前で賄える」という安心感を選ぶほうが、はるかに人間の品性として上等だと思う。

- 鶴巻

- 野坂さんのおっしゃる通り、日本では有機で一度に大量の作物は獲れません。欲張らずに獲れたぶんだけいただくという気持ちでないといけません。有機でたくさんつくろうとすると、必ず病気や虫が発生してしまいます。食物は安ければそれに越したことはありませんが、正当な価格を無視して安くし過ぎれば、やはり農家は成り立っていけなくなります。この辺りの集落でも、去年から2軒廃業しました。あそことあそこはもう後継ぎがいないとか、親父はもう70歳だとかで、この先10年後くらいまでにリタイアが確実なところだけでも10軒ぐらいすぐに数えられます。食糧があるのないのというよりも前に、つくり手のほうがいなくなっちゃうんじゃないかと心配です。

- 編集部

- 最近、脱サラをして農家を始めるといった人が増えてきたとも聞きますが。

- 野坂

- 向き不向きは別として、農家は基本的に世襲で成り立っています。政治家もそうだけど(笑)。脱サラして会社を捨てて土とともに生きていきたい・・・・・なんて言ったって長続きしないよ。土とのつき合いができるかどうかは、15歳か16歳のときくらいまでにある程度決まっちゃう。親がやってるのを見て育ったとか、そういう生活経験がなければ、かんたんに農業をやりますなんて言っても続けられっこないですよ。

- 鶴巻

- 百姓というのは、もともと何でもやったんです。その土地に食べ物をつくって、田畑を耕しながら、時には漁もする。戦となれば槍を持つ。生きるためには何でもして、その土地に住みついた生活者だったんです。それがいつの間にか、国家権力によって職業としての食糧生産者にさせられてしまった。コストを優先するようになって、大規模な量産経営のほうが効率的だという方向へ流れていってしまった。それが近代農政です。アメリカではすでに、小さな農家よりも大きな食品会社しかありません。日本でも、農家ばかりでなく、街のお豆腐屋さんや納豆屋さんもどんどん減っています。いまの制度下では当たり前のことなんですが、最近の農家には、そういう厳しい状況をはねとばそうとする百姓魂みたいなものがなくなっちゃったんですね。みんな、もう、あきらめています。俺の代だけでいい、息子には好きな道に進みなさいとね。

- 野坂

- 人間は、いったん手にした便利を捨てられませんからね。スーパーに行っても出来合いの食物のなんと多いことか。焼き魚、天ぷら、煮物。フルーツなんかご丁寧に刻んである(笑)。食物ばかりじゃありません。いま、誰がたらいで洗濯しますか。洗剤がどれほど環境汚染するか、みんなわかっているのに、やっぱり漂白剤の入ってる洗剤を使う。そのツケは、いずれ回りまわって自分に戻って来るんだということを想像する力がない。

- 編集部

- 野坂さんはスーパーマーケットで買い物をしないんですか?

- 野坂

- 行くけれども、買うのはペットフードくらいですね。自分の食材は市場で買う。僕はね、いまでもデパートの地下にある食料品売り場のようなところが苦手なんだけど、それは、子供のときに見た風景がトラウマになっているせいだと思う。昭和15年の暮れあたりに配給制度が始まったころ、店がだんだん売り惜しみを始めた。あっと気がついたときには、あれは忘れもしない昭和16年4月1日、ついにデパートの食料品売り場から食べ物がなくなった。酒もなくなった。本当に何にもない。そのときに僕は、再びこの地下食堂や酒屋の棚に食べ物や酒ビンが並ぶ状況はあり得ないと思った。だから、現在のデパートの食料品売り場のあまりの豊富さを見ると、直感的に嘘だと思っちゃうんです。「あっ、これはいずれなくなる」って感じる。食べ物に限らず、現代のあり余っている感じというのはすべて幻想で、本当は余ってなんかいない。無駄なものが多いだけ。でも想像力を働かせないから、そういうことがわからなくなっちゃった。たとえば、遺伝子組み換えについてももっと想像力を働かせないといけないでしょう。

- 鶴巻

- いま日本では、原発の開発予算よりも、遺伝子組み換え技術を含む構造分子学の研究費を多くとるようになりました。国家の科学技術開発項目として最重点に置かれているのです。そして、すでにアメリカでは半分くらいの農作物が遺伝子組み換えの影響を受けています。すでにトマトは4割くらいです。腐らないトマトとかいうふれこみでスーパーに並んでいます。トウモロコシなどは遠くまで花粉が飛びますから、こっちが遺伝子組み換えではない種でつくっていても、収穫までにはほとんど組み換えトウモロコシの影響を受けてしまいます。私たちが遺伝子組み換えの技術を受け入れるかどうかという以前に、もうどんどん影響が広がっているのです。

- 野坂

- でも遺伝子組み換え食物を食べたせいで、生物に影響があらわれたという現象はまだ出てこないでしょ。それがあらわれるときには、もう手がつけられない状態になってる。でも、地震がくるかもしれないのに新しいビルをどんどん建てていくのと同じで、途中でストップなんて効かない。遺伝子組み換えのものを食って、煙草はやめて、ジョギングして満足している(笑)

- 編集部

- 鶴巻さんは、遺伝子組み換えのものは一切口にされませんか?

- 鶴巻

- もちろん、生理的に嫌ですけど、きっと知らないうちに食べていますよ。外食もしますからね。何にどういうふうに入ってるかわからないんですから。味噌にしたって醤油にしたって。

- 野坂

- さっき、鶴巻さん一家は生き残ると言ったでしょ。農家の方々は食べ物のない極限になっても、自分の食糧を確保することができるから大丈夫なわけです。でも、ふつうの人はそうはいかない。だから、農業というのはむしろ消費者のほうが心配しなくてはいけないはずなんですよ。農業をするのは農家の方々だけれど、農業を変えるのは消費者です。消費者が何を要望するかで決まるわけですから、無理に安い価格を押し付ければ、おのずと作物は農薬漬けや遺伝子組み換えになっていく。それは農家がそうしたんじゃなくて、消費者がそちらを選んだということなんだから。たとえば国民投票で、日本はもっと自給率を高めるべきか否か?と聞けば、消費者は高めるべきだと答えるに決まってるけど、そのためには消費税を15%くらいにしないとダメだと言うと、それじゃ嫌だとなって平行線のまま。そこにきて、日本の食糧政策は国内だけの事情では変えられないところまで来ちゃってるから、海外との折衝もしなけりゃならない。これまで長い間、食をなおざりにしてきたツケは想像以上に大きいですよ。一つ一つ何かから変えようと言ったって、どこから手をつければいいかわかりませんよ。だから結局は、このまま何も変わらずに、30年くらい先にどうしようもなくなって、あぁ、いよいよダメだって。状況が変わる可能性があれば、最近書いた僕の本はベストセラーになってるはずなんだ(笑)

- 鶴巻

- 一度、近代農法に乗ってしまった日本の農業を、古来の農業に戻すのは難しいことです。それでなくても後継者が少なくなっているし、百姓魂をなくしてしまった農家も多い。でもその一方で、最近ようやく本来の農業に目覚めて有機に取り組もうという若い人たちも出てきています。こういう時期に出てきた人たちは本物です。彼らは現代の農業の何がいけないのかに気づいたからこそ立ちあがったんだと思います。少し前では考えられなかったことです。こうした芽を潰さずに育てていくためにも、もう少し行政に考えてもらいたいことが多いのです。でも、野坂さんがおっしゃるとおり、それを変えるのは、お役人も含めた日本国民全員なんですね。なんとか野坂さんの悲観論に変化があらわれることを願って私たち現場も頑張っていきますよ(笑)。

※2000年『通販生活・秋号』掲載