40・50代女性がかかりやすい「閉経後骨粗しょう症」。閉経によって女性ホルモンが減少することで、骨がやせ細り、骨粗しょう症リスクが高まっていくそうです。今のうちからカルシウムを摂るようにしましょう。

教える人鈴木敦司先生(藤田医科大学医学部教授)

鈴木敦司先生

すずき・あつし●藤田医科大学医学部教授。日本骨粗鬆症学会評議員。骨粗しょう症を内分泌や代謝の分野から着目し、予防や治療に取り組む。

現在、骨粗しょう症の患者は1280万人、その8割は女性です。

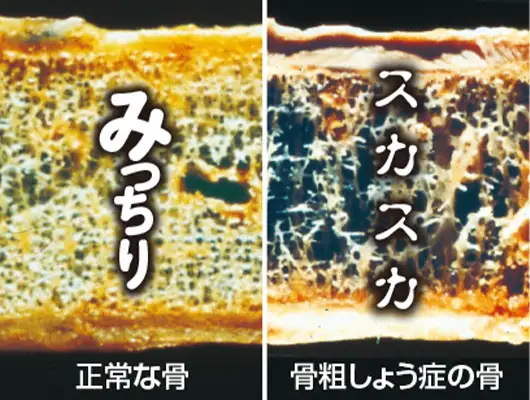

画像提供:浜松医科大学 井上哲郎名誉教授

上写真をごらんください。これが骨粗しょう症の人の骨です。骨は「破骨細胞」が壊し、「骨芽細胞」が再生するという新陳代謝をつねに繰り返し、生れ変っています。しかし、加齢で再生が破壊のスピードに 追いつかなくなると、骨はもろくなり、骨粗しょう症になります。

日本の骨粗しょう症の患者数は1280万人、そのうち76 %の980万人が女性です。骨粗しょう症になると、重いものを持ったり、くしゃみをしただけで骨折してしまうこともあります。骨粗しょう症は自覚症状がほぼないので、骨折して初めて気づく人が多いのです。

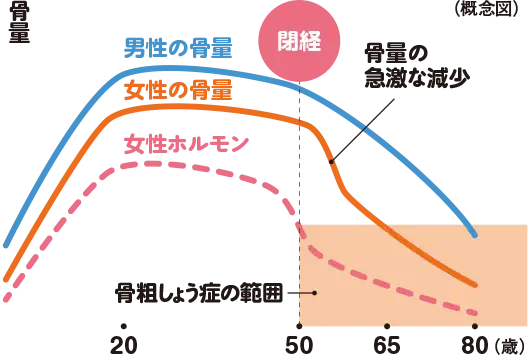

女性が発症しやすい原因は、閉経による女性ホルモンの減少です。女性ホルモンのエストロゲンは、骨 を壊す「破骨細胞」の働きを抑制しているため、閉経後にエストロゲンが減ると骨を壊す作用が骨をつくる「骨芽細胞」の働きを上回り、骨量が急激に減っていきます(下グラフ)。

閉経による女性ホルモンの減少で

50歳をすぎると骨量は急激に減る。

資料/骨粗鬆症 検診・保健指導マニュアル第2版(ライフサイエンス出版 2014年)

骨粗しょう症の予防・治療で特に重要なのは食事です。代表的な栄養素はカルシウムで、厚生労働省は60代女性の1日最低必要量は550㎎だと示しています。ですが、実際はその最低必要量に 約50㎎不足していることがわかっており、いまや60代女性の3人に1人が骨粗しょう症です。積極的にカルシウムを摂らなければ、十分量を摂取できません。

体内のカルシウムの99 %は骨や歯の成分になりますが、残りの1%は血液や筋肉にあり、心臓の収縮や脳細胞の情報伝達など、身体機能を維持する働きをしています。血液や筋肉内のカルシウム濃度 は通常、一定に保つように制御されています。しかし、摂取量が不足すると、その不足分を骨に蓄積されているカルシウムで補おうとするため、骨がやせ細り、骨粗しょう症のリスクが高まってしまうのです。

しかも、カルシウムは体にためることができないので毎日摂る必要があります。高齢者の方は食事からのカルシウム吸収率も下がるので、ビタミンDやビタミンK、マグネシウムなど、カルシウムの吸収を助ける栄養素をバランスよく摂ることも大切です。