経済的に困窮している世帯に入学・新生活応援給付金を届けてきた「公益財団法人あすのば」は、今年で設立10周年を迎えました。読者のみなさんへのカンパの呼びかけも、今年で10回目です。その間にコロナ禍があり、物価の高騰があり、特にひとり親の子育て世帯はこれまででもっとも厳しい状況に置かれています。来年の春、ひとりでも多くの子どもたちが笑顔で新生活を迎えられるよう、1口2000円からのカンパをお願いいたします。

カンパを受け取った

お母さんたちの

胸のうち。

あすのば入学準備支援金の給付を受けた世帯に対してアンケート調査を実施し、入学準備時の苦悩や詳しい使い道を伺いました。

給付金を受け取ったお母さんたちからは、支援への感謝の気持ちとともに、いまだ続く苦しい生活の実情が語られました。

入学までに多額の現金が必要で、

苦しい日々でした。

(長崎県/女性/40代)

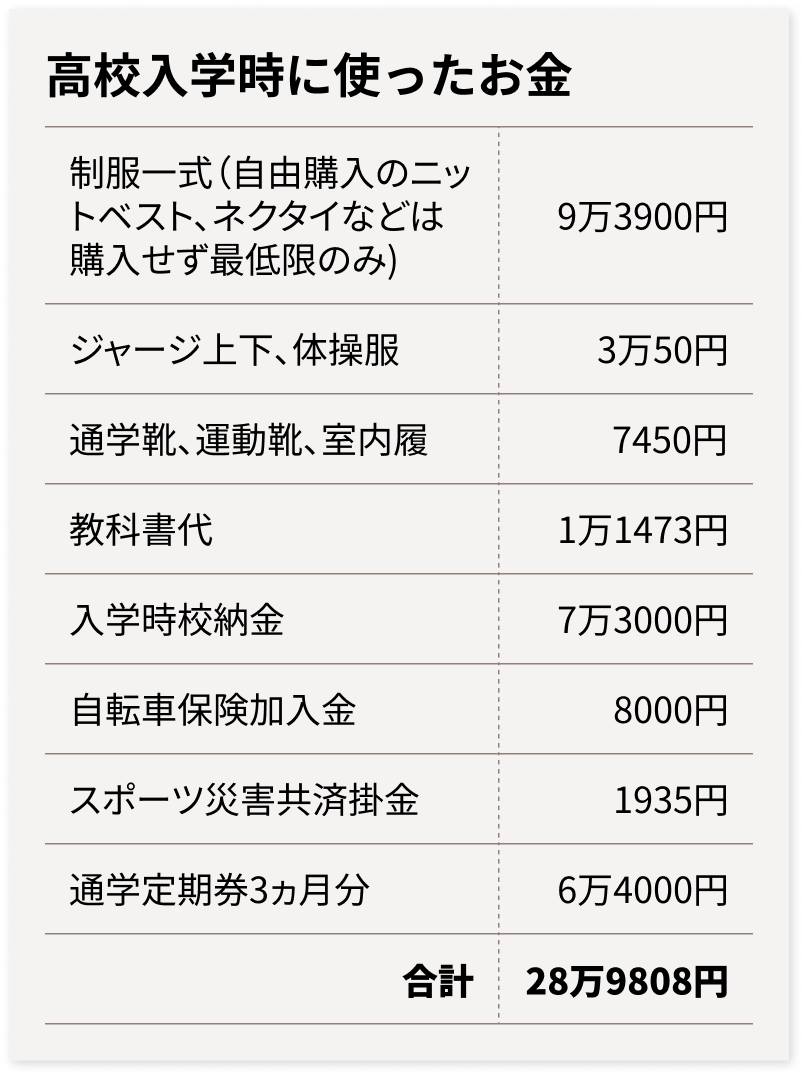

子どもは、公立高校3年生の長男、公立高校1年生の次男、公立中学校1年生の長女の三人です。両親揃った家庭ですが自営業が軌道に乗らず、低所得者世帯です。今年の春、次男と長女が高校と中学校に同時に入学だったため、いただいた給付金は次男の高校入学時の制服や体操服などの物品購入金として利用させていただきました。

すべてが現金払いのため、通学定期券代を除いても3月末から入学式までの間に22万6000円という多額の現金が必要で、貯蓄のないわが家には苦しい数ヵ月でした。出ていく総額に変わりはないですが、定期券だけクレジットカードで購入することで支払い日を少し先延ばしにできるため、助かりました。

公立高校に進学しても入学時には多額の費用がかかります。私立高校ですとさらに高額だと思います。中学校で使ってきた物を高校でもそのまま使用できるようになれば、保護者の負担は激減するのではないでしょうか? 破れたり成長して着られなくなったりした場合にだけ買い替えることで、出費の時期も分散できそうです。

今は品物だけでなく、公共の交通機関やサービスを受けるための料金、参考書、学校で販売されるお弁当など、すべての値が上がっています。製造原価が高くなるため、販売価格も上昇することは理解できますが、一部の商品ではなく、生きていくうえで必要なすべての物の価格が上昇しているので、どんなに節約生活をしていても追いつかないのが現状です。子どもたちのお弁当は前日の夕飯の残りを持たせていますが、その夕飯の材料費も値上がりが激しいです。できるなら、みなさんのご厚意による給付ではなく、公立高校へ入学するときには国が率先してサポートしてくれることを願っています。

子どもたちには多くの方の善意から入学支度金を給付いただいたこと、「未来ある子どもたちのために」というたくさんの方の思いがたっぷり詰まった制服を着て通学できることへの感謝の気持ちを忘れず、自分の将来に向けてしっかり前に進んでいってほしいと伝えています。

せっかくの晴れ舞台を

ちゃんとしてあげたかった。

(大阪府/女性/30代)

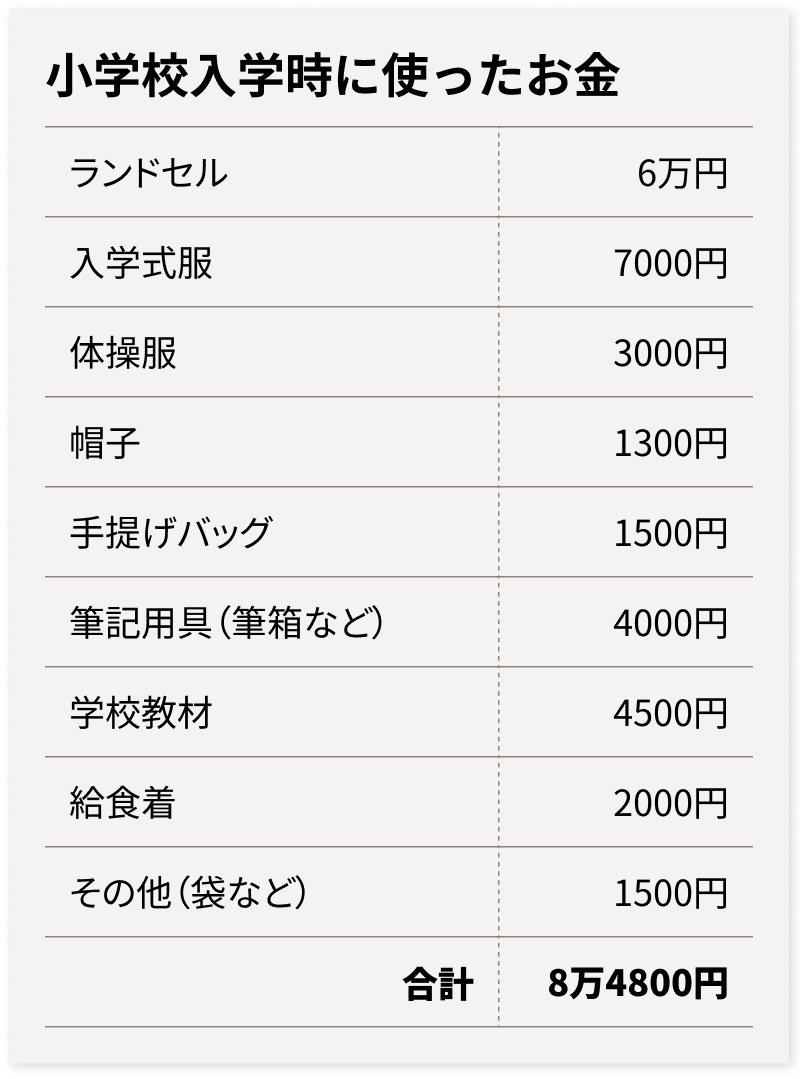

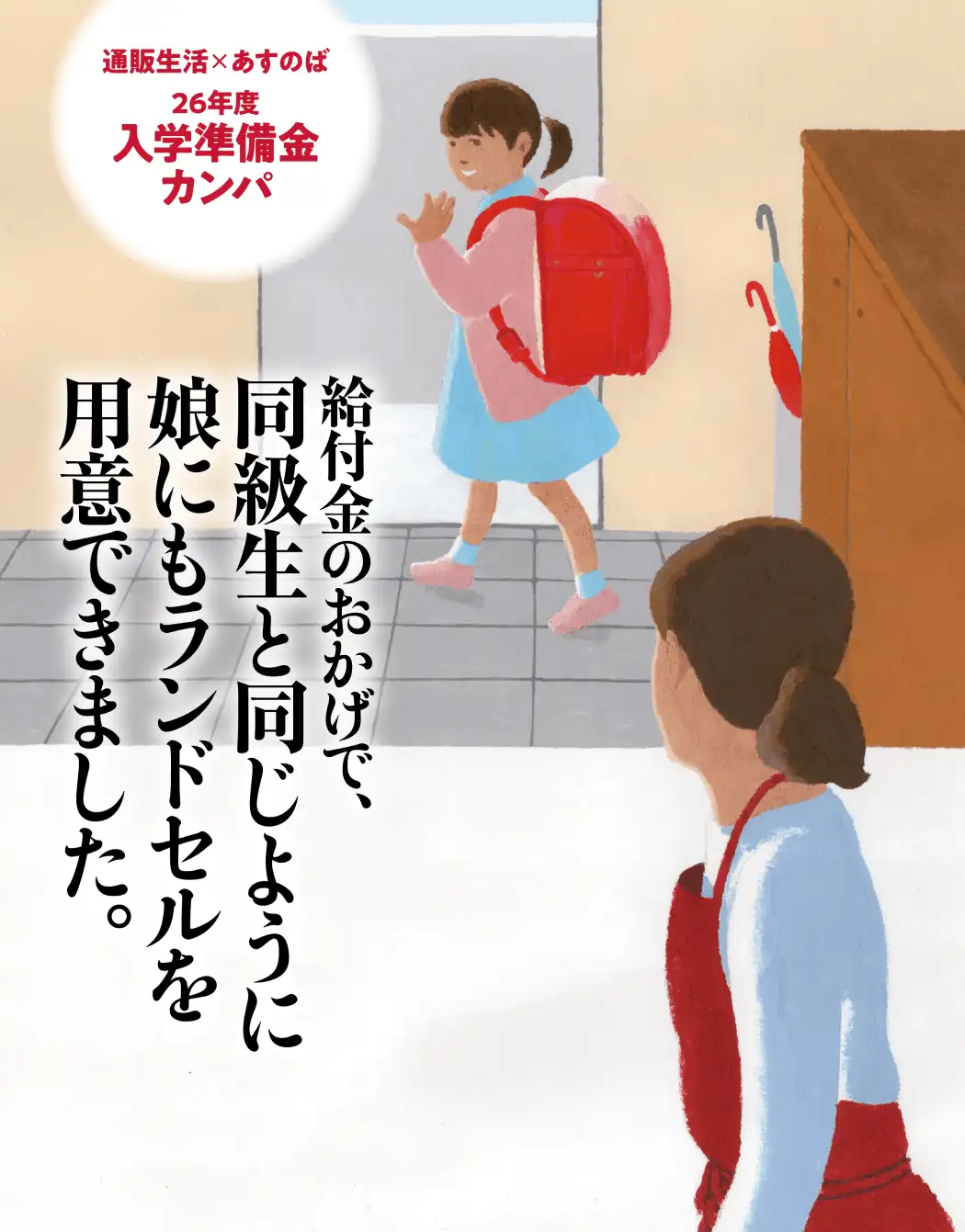

小学1年生になったばかりの女児一人の母子家庭です。

給付金は小学校の入学の準備に使用させていただきました。ランドセルや入学式の服などの費用が大きくて困りました。ただ、せっかくの晴れ舞台なのでちゃんとしてあげたい気持ちもあり、資金の工面に悩んでいました。

あすのばさんから支援していただけて、娘の新生活をほかのみんなと同じようにスタートさせてあげられたことがうれしかったです。本当にありがとうございました!

目下の悩みは食費の高騰により、いろいろな物を食べさせてあげられないことです。子ども同士で家庭の格差を感じる場面も多くあるようで、ほかのお子さんに比べて娘にいろんな体験をさせてあげる機会が少なくなってしまっているのではないかと、申し訳なさを感じています。

保育園までは時間外保育や延長など長く預けられる支援がありますが、小学生になると子どもを見てくれるところもガクッと少なくなります。働きに出て収入を得たいと思ってはいますが、子どもの預かりをお願いできるところがないので、サポートや支援がもっとあればうれしいです。

今はパソコンが必需品なのだと知り、驚きました。

(沖縄県/女性/40代)

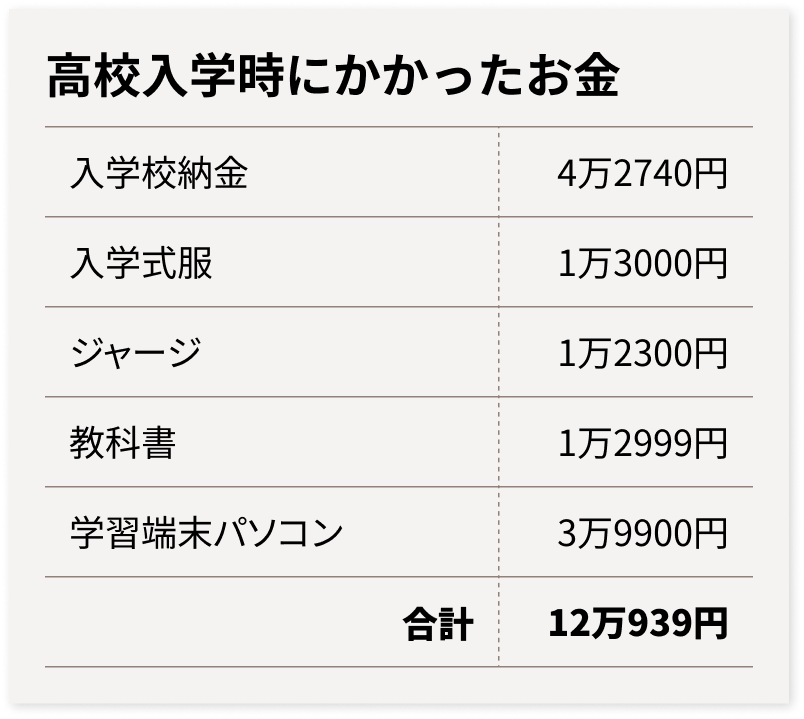

母子家庭で、大学2年生と高校1年生の娘がおります。

あすのばの給付金は、高校入学準備のために使わせていただきました。娘の高校合格はとてもうれしかったのですが、いざ入学準備を始めると、入学金や体操服だけでなく、パソコンの購入が必要で驚きました。

入学校納金の支払い後、すぐにジャージ代やパソコンの購入です。また、娘は絵の専門学科コースに入学したので、別途、材料費や教材費など必要なものがいろいろとありました。生活費だけでも手一杯な状況ですが、画塾に行きたいと懇願され、塾代や塾での材料費まで用意せねばならず、私はダブルワークで頑張らなければと思っています。

今は物価高騰で、時々「父子・母子家庭に食材を支給します!」というお知らせが届きます。しかし沖縄の場合、車がないと大きな荷物は運べません。車がなく、支給先から遠いわが家は、もらえないものと諦めています。すべては自分自身の至らなさだと思いながら、日々の生活に励むのみです。

もしも私や母が病気になったらと考えると不安になります。

(宮城県/女性/50代)

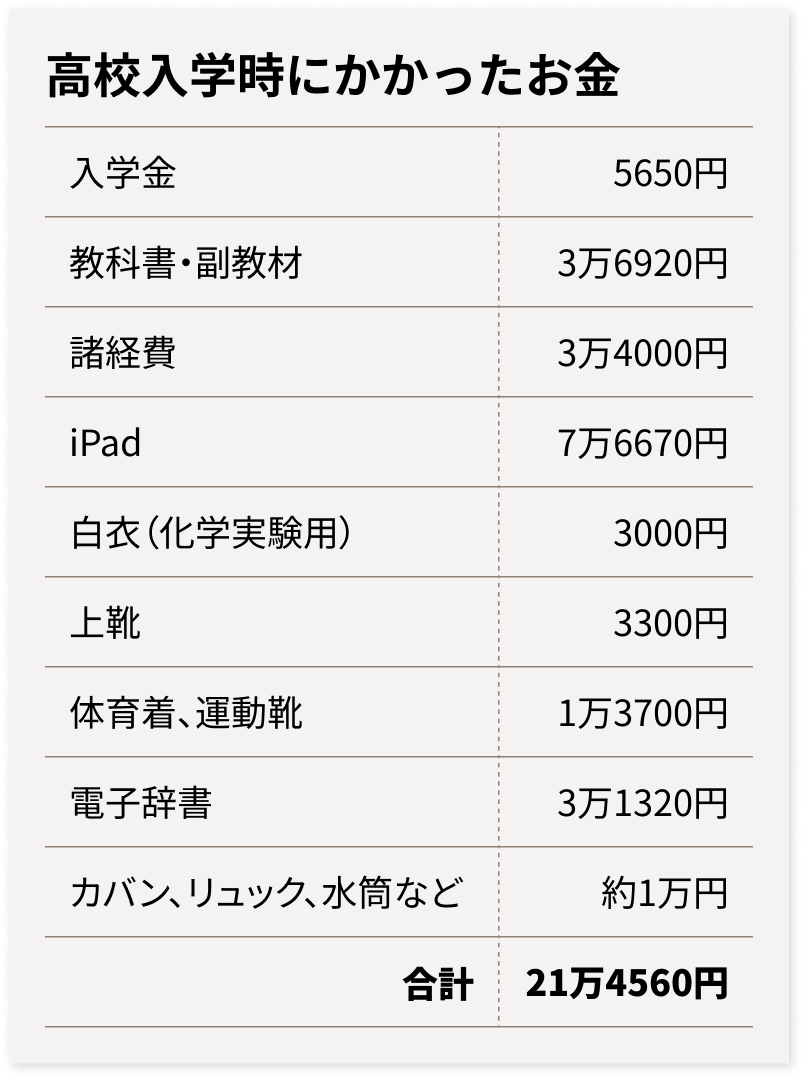

高校1年生の子ども、祖母、私の3人の母子世帯です。

入学・新生活応援給付金は高校の入学準備の一部に使わせていただきました。現金の持ち合わせに限界があったので、高額なタブレットや電子辞書などは養育費を前借りして、毎月返済しております。

金銭面においては、計画的に節約しながら生活することを徹底しております。目下の心配ごとは、50代の私が病気になったら子どもの面倒がみられなくなる可能性があること。祖母(私の母)の体のことなど、健康維持への不安があります。

私の置かれている状況や立場で今思うことは、学校の先生方や親きょうだい、友人、子どもたちと、誰か必ず私たちを心配してくれる方々がそばにいて援助や情報提供をしてくれたり、助言してくれたり、いろんな話を聞いてもらえたりするのが本当にありがたいということ。そして、多くのみなさんからいただく思いやりの気持ちに対して、こちら側はいつでも素直な姿勢で感謝することが肝要だと思いました。そんな温かい気持ちを持つことで心身ともに上向き、自然といい状態になっていくのではないかと感じています。

カンパを受け取った

ときのこと。

支援金を受けて大学、専門学校に入り、来年社会人となる2人に話を聞きました。

専門学校でも支援してもらえることが分かったときは感動しました。

副島太輔(専門学校2年/九州地方)

専門学校2年の僕には、脳に障害を持った8歳上の兄と双子の姉がいます。僕らは父の顔を知らずに、母子家庭で育ちました。

姉が不登校になり出席日数が足りず、受験できる高校が私立校に限られました。僕は中学では剣道に打ち込み、私立の強豪校への進学を目指しましたが、生活保護を受給していることもあり、希望校への進学を断念しました。気持ちを切り替え、将来の夢だった美容師になるための費用を蓄えようと、学費が安い公立の定時制高校を選びました。

高校3年の冬、美容系専門学校への進学が決まるとすぐに、入学金と半期分の授業料を合わせた約80万円の前納を迫られました。日本学生支援機構の奨学金は受けられたものの、貯金をかき集めても足りず、どう工面しようかと悩んでいました。

そんなときに「あすのば」の給付金のことを知りました。専門学校が対象の支援制度は重複受給を認めないものが多い中、支援してもらえることが分かり、本当に感動しました。もらった給付金では全額は賄えませんでしたが、心の底からホッとしました。

来春から働く美容院が決まり、上京する予定です。東京での生活や仕事にゆとりができたら、恩返しのつもりであすのばに寄附をしたいです。

4月にちゃんと入学式を迎えられて、うれしかったことを覚えています。

川村空(大学4年/四国地方)

母子家庭で、母と2歳下の妹と私の3人で暮しています。

中学3年生の冬、何の前触れもなく脳出血で倒れました。言語障害と右半身の麻痺が残り、半年間は入院しながらのリハビリ。絶望の中でも先生や友達の励ましでなんとか退院し、高校は特別支援学校に転入しました。今は普通に日常生活を送れるようになり、福祉系の大学4年生で福祉の仕事に就くために就職活動中です。

「あすのば」の給付金を知ったのは高校3年の1月頃。大学に合格し、パソコンや教科書などの購入費は母に出してもらいましたが、入学式用のスーツや通学用のカバンの費用をどうしようかと思っていたときに、学校でチラシをもらいました。3月に給付金が振り込まれてすぐ、買い物に行きました。4月にちゃんと入学式を迎えられて、すごくうれしかったことを覚えています。

その後、あすのばの職員の方から声をかけていただき、キャンプや勉強会に参加しています。同世代や下の子たちが全国から集まるので方言が飛び交う楽しい場です。一方で、児童養護施設で育った子が親の顔を知らないと聞いて驚いたこともありました。大学で学んだ知識を活かして、そうした環境の子どもが自分らしく暮せる社会をつくる社会人になれたらと思っています。

6000人の声から見えたもの――

専門家に聞く。

子どもたちの声は、

本当に届いているのでしょうか。

末冨芳さん

(日本大学文理学部教育学科教授)

すえとみ・かおり/1974年、山口県生まれ。2014年より、内閣府「子どもの貧困対策に関する有識者会議」に参画。

2023年に施行された「こども基本法」の第11条にはこうあります。

「国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。」

今回の調査結果を見るに、貧困の当事者である子どもたちの声が本当に聞かれていると言えるでしょうか。回答した6000人の背後には、何十万人もの子どもたちの声が隠されているのです。

「子どもの貧困対策法」が交付された2013年。ちょうど二人目の子どもを宿していた私は、この国に生きる子どもが誰一人、おなかをすかせることのない、安心して暮せる日本にすることを目標としました。しかし、毎日朝食を食べていない小学生は36.7%、中学生は49.5%、入浴頻度が週4日以下の小中学生は12~13%もいます。衣食住に事欠き、苦しい生活を強いられる子どもたちが、10年以上経てもなお、まだこんなにいることに改めて衝撃を受けました。

もういい加減、おなかをすかせた子ども・若者をゼロにすることを実現させなければなりません。

努力しても貧困から抜け出せない。

格差は拡大しています。

宮本みち子さん

(千葉大学、放送大学名誉教授)

みやもと・みちこ/1947年、長野県生まれ。2012年より、内閣府「子ども・若者育成支援推進点検・評価会議」座長を務めた。

お母さんがダブルワークや労働時間を長くし、あるいは子どもがアルバイトを増やした結果、住民税非課税世帯の対象外とされたり、生活保護費が減額されたり、児童扶養手当、大学生では給付型奨学金が中止されることもあります。努力しても貧困から抜け出せないのです。

「子どもの貧困対策法」で、授業料の無償化は進んでいます。しかし、困窮する世帯の悩みは、増加する学習教材や、塾の必要を出せないことです。学校で勉強すればいいじゃないかといった反論がありますが、学校の授業だけではわからないという子どもたちの声が圧倒的に多い。また、10年前と大きく違うのはスマートフォンの普及です。買えないことで学校や部活の連絡を受けられない、仲間外れにされることもあるのです。

調査に協力した世帯のうち母子世帯は81.3%、平均年収は178万円と非常に低い。また、就業している若者は143人。貧困な状態で育った子どもたちは、働き始める年齢になっても、不安定就労や無業の状態から脱出できずにいます。この10年間の対策で平均的な貧困世帯にはある程度効果が出ました。一方で、格差が拡大し、本当に厳しい世帯に関しては効果がなかったと言わざるをえません。