「財産なんてわが家にはない」―― その油断が

あなたが亡くなったあと、家族が揉める原因になるかも…。

教えてくれる人

![]()

司法書士法人はやみず総合事務所代表

速水陶冶さん

主に成年後見や家族信託の分野で、高齢者の財産管理に携わっている。著書に『親が認知症になる前に読むお金の本』(サンエイ新書)。

妻と子どもが1人います。相続税はかからないのですが、財産の分け方は決まっているのでしょうか?(65歳・会社員)

法律に沿う分け方がありますが、あなたの意思を反映させたいなら「遺言書」を書きましょう。

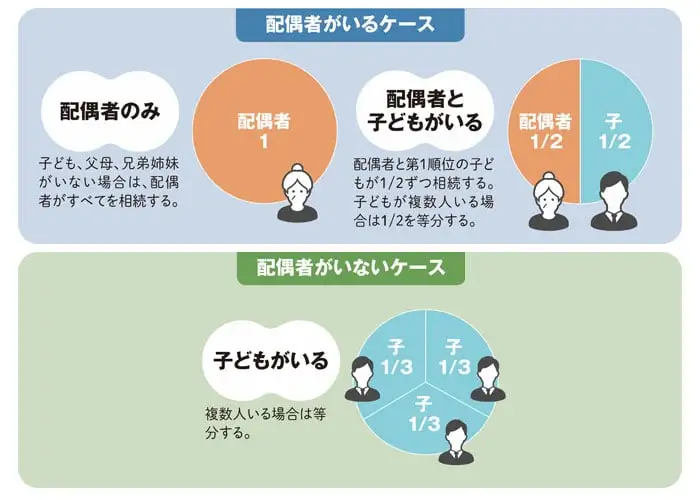

亡くなった人の財産を受け継ぐ「法定相続人」についてはQ3で説明しましたが、実は民法では財産の取り分も決められています。これを「法定相続分」といいます。

法定相続分は、下図の通り、配偶者がいるかいないか、さらに子どもがいるかいないかで、大きく変わります。

法定相続分の割合

しかし、法定相続分は民法で定められているとはいえ、財産を分ける時の1つの目安でしかなく、必ずその通りに分けなければいけないものではありません。

私は、自分の財産相続は自分の意思で決めるべきだと思います。そのために必要なのが「遺言書」です。

「遺言書なんて、財産の少ないわが家には関係ない」と思う人も多いですが、そんなことはありません。『司法統計年報』(16年)によると、家庭裁判所での遺産分割調停の33.1%が財産1000万円以下のケースです。兄弟の相続額が5億円と3億円なら少ないほうでもいいと思えますが、500万円と300万円であれば、200万円という現実的な差が揉める原因になるのです。

家族が揉めないために偏った遺言は避ける

遺言書の内容は法定相続分より優先されますが、これもまた絶対ではありません。例えば書かれた時期が古く、すでにその財産がない場合などは、相続人全員で「遺産分割協議」を行ない、全員の合意のもとで財産を分けることができます。

また、遺言書の内容が「晩年の面倒を見てくれた義娘に全財産を遺す」など、あまりにも不公平な時は、一定の相続人(配偶者と子ども、父母)であれば最低限の財産を「遺留分」として相続できます。例えば、配偶者と子どもは法定相続分の2分の1が遺留分となります。

遺言書を書く時は、内容に偏りがないように配慮しましょう。