ネコ好き必見!愛らしいネコをモチーフに、絵画、切り絵、雑貨など様々な分野で活躍する個性豊かな作家のみなさんを紹介します。

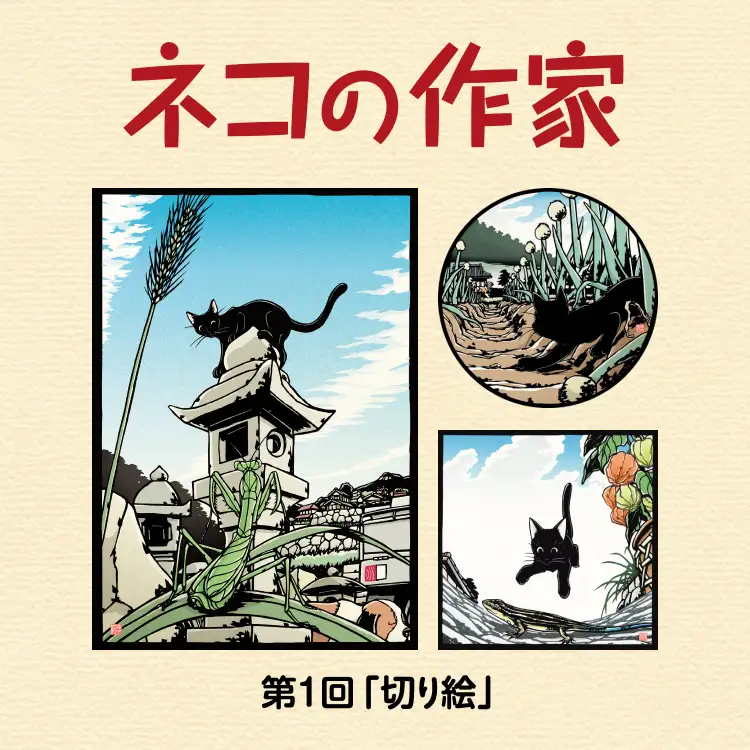

第1回「切り絵」

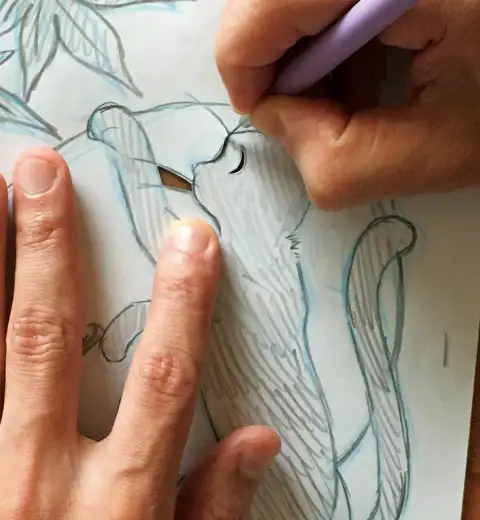

猫のひげや瞳は、作品の出来を左右するパーツ。気合を入れて、最初に切り出しています。

切り絵ができるまで

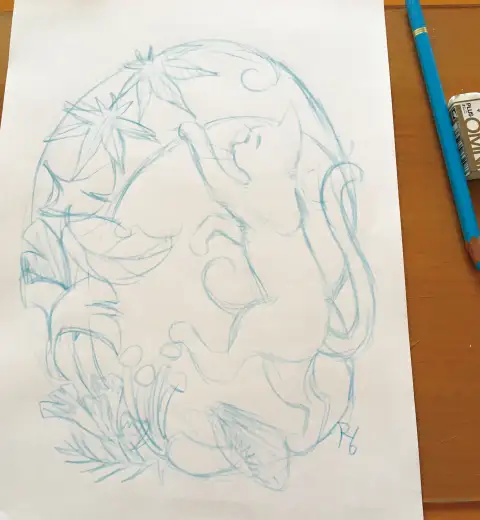

1.イメージラフを描き、大まかな構図を確認する。

2.鉛筆で下絵を描く。どこを切るかはこの段階で決める。

3.黒い紙を重ねてホチキスで留め、下絵に沿って切る。

4.切る工程はハサミではなく、アートナイフを使う。

完成!

「かわいくて、おかしくて、

少しだけ寂しい」世界を作っています。

ゆるいカーブを帯びた背中や、スラッと伸びたしっぽ、細長くてまろやかな脚のライン……。猫独特の、しなやかできれいな体の線をナイフでスーッと切り出すとき、とても気持ちがいいです。

私は猫を飼ったことがありません。でも、日なたでのんびりと昼寝をしたり、風にそよぐ洗濯物にじゃれついたりする仕草の愛おしさは、大学時代、下宿先のアパートの庭に通ってきていた野良猫が教えてくれました。猫って、ユーモラスな動きをしますよね。

切り絵を始めたのは、大学生の時に『のぼるはがんばる』などで知られる画家・東君平さんの切り絵に出合ってからです。線はシンプルなのに、作品が醸し出す雰囲気が抒情的で、どこか物悲しさがある。そういうところに、すごく惹かれました。

それから独学で切り絵を始めて、大学の学園祭で個展を開きました。するとその個展を、講演のために学園祭を訪れた作家の辻仁成さんが見てくださったんです。それをきっかけに、翌年の『婦人公論』で辻さんが執筆する連載小説で、挿絵を担当させてもらえることになりました。

目標は、見る人が作品の世界に入り込んで、色や匂い、温度や日差しまで体感できるような切り絵をつくることです。だから下絵を描く前の段階で、「夕暮れの砂浜を黒猫がゆっくり歩いていて、天気は晴れで、温度は……」という風に、モチーフや構図だけでなく、天候、温度まで具体的にイメージします。

キャラクターの瞳など、その作品の出来を大きく左右する箇所から先に切り出します。1日3~4時間くらい集中して切って、3日もかければ完成しますね。根をつめれば1日で終わることもありますが、その後2~3日はヘロヘロです(笑)。

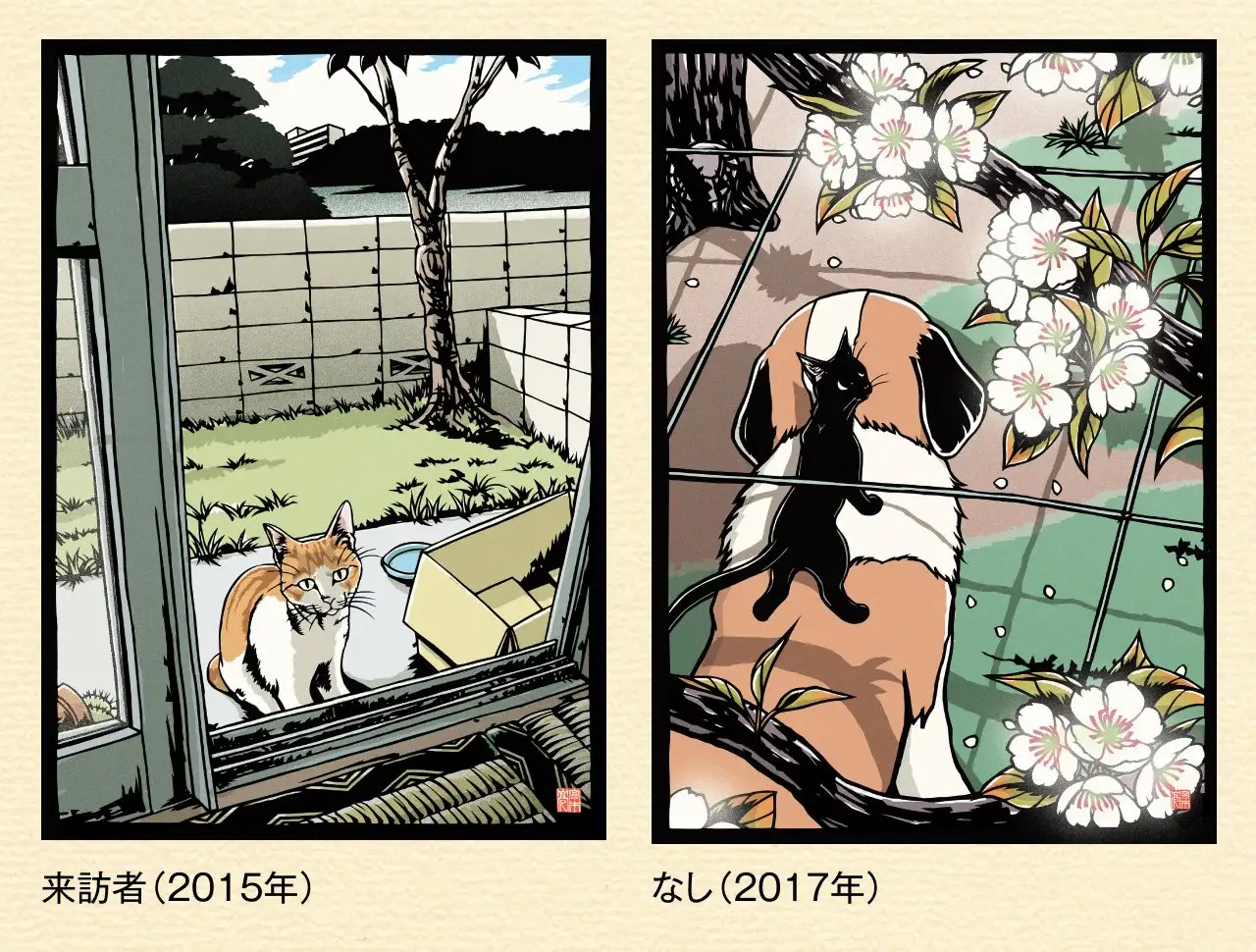

私は、人物や動物、風景など、いろんなモチーフの切り絵をつくっています。猫の切り絵をつくるようになったのは、ここ20年ほどですね。ある日、街を歩いていたら、セントバーナードの背中に黒猫が乗って、散歩しているところに遭遇したことがきっかけです。セントバーナードと黒猫という組み合わせが素敵だなと思い、「ユメとバルーン」というシリーズの作品を発表し始め、その頃から、積極的に猫の切り絵を作るようになりました。

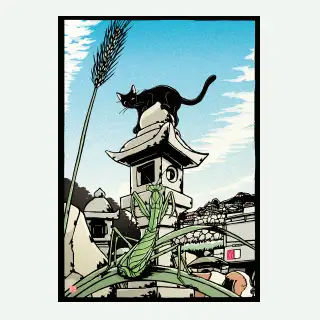

「ユメとバルーン」は、瀬戸内海沿いのどこかの町で暮らす、黒猫のユメと、セントバーナードのバルーンが主役のシリーズです。故郷の香川県で、私が子どもの頃に見た情景をもとに、作品の世界をつくっています。梅の花が咲く早春のあぜ道や、いらかの波の向こうに見える海、子どもたちがあげる凧が悠々とたゆたう冬の青空……。そういう風景の中で、2匹がじゃれあったり、散歩したりして過ごす、何気ない日常を描いています。

猫を切り絵にするとき、一番気を使うのがひげです。細長くて繊細ですし、切り落としてしまったら修正ができません。いつも、集中力を総動員して、気合を入れてから、ひげにとりかかるようにしています(笑)。