第1回「猫の眠り」

猫が好きな人は当然ですが、猫が苦手な人でも「猫ってなんでこんな行動をするんだろう?」と思うことがあるはず。そこで、読者から募った素朴な疑問について、猫の気持ちや行動の理由を解き明かす書籍を多く手がける富田園子さんに「猫の理(ことわり)」を教えてもらいました。

猫通ライター

富田園子さん

ペットの書籍を多く手掛ける編集者、ライター。日本動物科学研究所会員。著書に『教養としての猫』(西東社)、『決定版 猫と一緒に生き残る防災BOOK』(日東書院)など。

Q&A一覧

-

Q. わが家の猫はいつ見ても寝ています。猫は1日何時間くらい眠るんですか?

-

Q. この前、猫が寝言を言っていました。夢でも見ているのでしょうか?

-

Q. 顔を真下にして眠る、いわゆる「ごめん寝」をよくします。苦しくないのかな?

-

Q. おなかを出して寝ていたり、丸まって寝ていたり、猫は気温によって寝姿を変える?

-

Q. 狭いところに入って寝たがるのはなぜでしょう? 窮屈で寝心地悪そうです…

-

Q. 飼い猫の1匹は毎晩私の顔の横で、もう1匹は股の間で寝ています。この定位置に意味はありますか?

-

Q. 眠りにつく前に布団やクッションを前足で揉んでいます。このしぐさはいったい何?

-

Q. 変な姿勢で寝ていて寝ちがえないのか不思議です

Q. わが家の猫はいつ見ても寝ています。

猫は1日何時間くらい眠るんですか?

A. 平均14回寝たり起きたりをくり返し、

1日に12時間以上眠って過ごします。

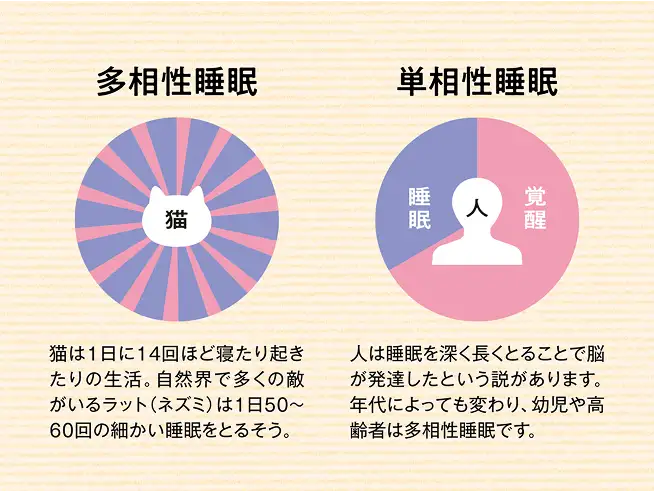

基本的に人間は夜にまとまった睡眠をとります。これを単相性睡眠といいます。一方、猫を含む多くの動物は短い睡眠をちょこちょことる生活をしています。これを多相性睡眠といいます。そのため飼い主さんからは「昼も夜も寝ているなあ」というふうに見えるのでしょう。

猫の1日の合計睡眠時間は12時間ほど。幼い子猫や高齢の猫はもっと長くなります。ある実験で室内飼いの猫の位置情報を2週間計測したところ、移動していたのは1日の3割(7・2時間)だったというデータもあります。つまり他の時間(16・8時間)は寝ているか、その場を動かずに毛づくろいなどをして過ごしているのです。猫の語源は「寝子」といわれますが、まさにその通りです。

「猫は夜行性」と思われていますが、夜ずっと起きているわけではなく、やはり寝たり起きたりをくり返します。最も活発になるのは日暮れと早朝の薄暗い時間帯。そのため正確には夜行性ではなく「薄明薄暮(はくめいはくぼ)性」といいます。早朝は活発になりやすい時間帯なので、飼い主さんを起こして朝ごはんを要求する猫もいます。

Q. この前、猫が寝言を言っていました。

夢でも見ているのでしょうか?

A. 夢を見ている可能性は大いにアリ。

どんな夢か、猫に聞いてみたいものです。

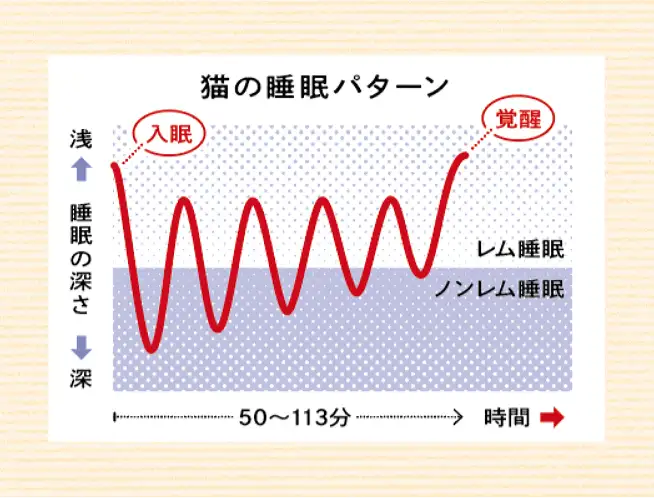

人間の睡眠には浅い眠り(レム睡眠)と深い眠り(ノンレム睡眠)があり、レム睡眠のときに夢をよく見ます。レムとは「Rapid Eye Move ment」の略で、眼球がすばやく動くという意味。寝ていても脳は活発に動いている状態で、まぶたの下で眼球がぐるぐる動いたり体がピクリと動いたり、寝言を言ったりもします。そして猫も人間と同じく、レム睡眠とノンレム睡眠があることが脳波の計測などでわかっています。

人間が夢を見ているかどうか調べる実験では、被験者がレム睡眠の脳波を出したときに起こして「いま、夢を見ていましたか?」と聞きます。アナログですね。猫の場合、質問には答えてくれないので確かめようがありませんが、たぶん夢を見ているのはないでしょうか。ラットの実験では、迷路を走らせた後の睡眠で、脳の海馬が迷路を進んだときと同じパターンで活性化していたことがわかっています。つまり、夢で迷路を復習していたのです。猫もおもちゃの捕まえ方など、今日やったことを復習しているのかもしれませんね。

ちなみに人間の睡眠のうちレム睡眠の割合は25%。猫は77%で、だいぶレム睡眠が多いことになります。浅い睡眠では物音などで目を覚ましやすく、危険と隣り合わせの野生の生活では有利なのでしょう。

Q. 顔を真下にして眠る、いわゆる

「ごめん寝」をよくします。苦しくないのかな?

A. 光がまぶしかったり、鼻先が寒いときの眠り方。

息は苦しくないので問題なし。

土下座のように前足と頭を床に着けて眠る「ごめん寝」は、顔を覆いたいときの眠り方です。顔を覆いたい理由は2つ考えられます。ひとつは光がまぶしいから。まぶたを閉じても光は感じますから、暗くしようとして顔を突っ伏したり、前足で覆ったりするのです。それなら暗い場所に移動すればよさそうなものですが、そこまでするのは面倒なのでしょう。

日光ではなく人工の光で明るいときは、よけいに顔を覆いたくなるのかもしれません。というのも犬の事例ですが、蛍光灯が点いた部屋にいた犬たちはストレス行動を多く見せたというデータがあるのです。人工の照明はじつは高速で点滅しています。人の目ではその点滅を感知できないのでずっと点いているように見えますが、人間より動体視力がよい動物にはチカチカして見える可能性があります。チカチカしたなかで過ごすのはストレスですよね。心配な飼い主さんは、フリッカーレス(ちらつき軽減)のLEDに替えるといいかもしれません。

もうひとつの可能性は鼻先の寒さ。猫の体表のなかで肉球と鼻先だけは毛で覆われていません。つまり寒さがダイレクトに伝わります。寒いときは鼻先を覆って温まりたいのです。丸まって自分の体に鼻先をうずめることもありますが、床のカーペットなどに押しつける形で暖を取ることもあるでしょう。苦しくないのかという心配は無用。人間もマスクをして寝ると湿った温かい空気が循環しますが、あれと同じです。

Q. おなかを出して寝ていたり、丸まって寝ていたり、猫は気温によって寝姿を変える?

A. “気温”だけでなく、

“気分”との兼ね合いで猫の寝姿が決まります。

寝姿に影響を与える要因は2つ、“気温”と“気分”です。まず気温ですが、人間と同じで暑いときは体を大きく広げて体温を放出しやすくし、逆に寒いときは縮こまって体温を放出しにくくします。もうひとつの要因は“気分”。いくら暑くても、安心できない場所では急所のおなかを出して寝たりしません。大の字で寝るのは安心している証拠でもあるのです。想像してみてください。何か怖いことがあって緊張した場面で眠気が襲ってきたら、あなたならどういう姿勢で寝ますか?

たぶんどこかに背中をつけて、いつでも立ち上がれるような姿勢で座って目をつぶるんじゃないでしょうか。猫の場合も同じです。緊張しているときは足裏を下に着けて寝ます。いつでも立ち上がって移動できるようにです。異変があればすぐ察知できるように、頭をもち上げた姿勢でいるのも特徴です。少しでも高い位置に頭があるほうが、まわりの状況を把握しやすいからです。

このページでは右下の写真が一番警戒している寝姿。何かを枕代わりにして頭を乗せているのも警戒心の表れであることがあります。

Q. 狭いところに入って寝たがるのはなぜでしょう? 窮屈で寝心地悪そうです…

A. 野生の猫の寝床は木の洞や茂みの中などの穴ぐら。

体にぴったりな場所のほうがむしろ落ち着く。

野生の猫は、木の洞などの狭い場所にもぐり込んで眠ります。それも、自分の体にぴったりフィットするくらいの狭さが好みです。なぜなら、「この場所には敵が入り込む隙がない」ことの証明だから。スペースが余っていると、もしかしたら同じ穴に蛇などの天敵が潜んでいるかもしれません。ぴったりのサイズならそんな心配をしなくて済みます。

現代の猫にも「狭いところが好き」な習性はしっかり残っていて、箱や袋など自分が入れそうな場所を見つけると入らずにはいられません。ちょっと窮屈くらいがむしろ安心!

多少の狭さなら体の柔軟性を生かしてなんとか入ってしまいますし、大幅にはみ出していても澄ました顔で入っているから笑えます。「もっと広いところでのびのび寝れば?」なんて、人間の余計なお世話なのです。猫のなかには用意した猫ベッドや猫ハウスを使ってくれない子がいますが、もしかしたらスペースが広すぎるせいで落ち着かないのかも。タオルや毛布などを詰めて狭くしてあげると使うようになることがあります。

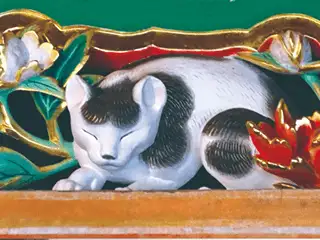

にゃんコラム:日光東照宮の眠り猫は寝ていない?

日光東照宮の彫刻「眠り猫」の裏にはスズメの彫刻があります。これは徳川の平和な治世の象徴で、猫が眠っているからスズメも安心して遊んでいられるというのが通説です。一方で、猫の前足は地面に着いており緊張が見られることから「眠ったふりをしてあたりに目を光らせている」という説も。うっすら目を開けているふうにも見える…、かな。

写真/Jean-Pierre Dalbéra

Q. 飼い猫の1匹は毎晩私の顔の横で、

もう1匹は股の間で寝ています。

この定位置に意味はありますか?

A. くっついて寝たいのは子猫気分、

離れて寝たいのはおとな気分。

子猫は親猫やきょうだい猫とくっついて眠ります。一方、おとなになった猫は野生では単独生活ですから、眠るときも当然ひとりです。つまり、他者との距離感はその猫の精神の成熟度を表しているといえます。野生の猫とちがって飼い猫は人に養われている身ですから、体はおとなだけど気持ちは子猫のままな子が多くなります。推測すると、子猫気分が最も強いのが(A)️、次点が(B)️、その次が(C)、おとな気分が最も強いのが(D)といえます。

(A)のように顔のそばで眠る猫は、飼い主さんを親猫と思っている甘えん坊です。(B)のように股の間で眠りたがる猫も一定数いますね。(A)と何がちがうかというと、飼い主さんに手でいじられにくい点。飼い主さんは好きだけど、手でなでられたりするのはあまり好きではないのでしょう。布団に乗っているけれど人と体を触れ合わせない(C)の猫は、だいぶ独立心が強め。じゃあなんでそばにいるのかというと…「つかず離れず」の距離感が好きなのでしょう。離れた場所でひとりで寝る(D)の猫は精神的におとな。野生的で、ある意味最も猫らしい猫といえます。

Q. 眠りにつく前に布団やクッションを前足で揉んでいます。このしぐさはいったい何?

A. 子猫の頃、母猫のお乳を吸っていたときの名残り。

赤ちゃん返りの一種です。

子猫は母猫のお乳を吸うとき、前足を乳首の左右にあてて揉みます。こうするとお乳の出がよくなることを無意識のうちに知っているのです。それは猫にとって温かくて幸せな記憶。おとなの猫も布団やクッションなどやわらかいものに触れたとき、その記憶が呼び起こされてこのしぐさが発動します。人間の子どもの指しゃぶりのようなもので、赤ちゃん返りの一種です。前足で揉みながら、布団を口にくわえてチューチューと吸う猫もいます。

子猫のときはお乳を吸っておなかいっぱいになるとそのままコテンと眠ってしまいますが、おとなの猫も眠たくて夢見心地のときにこのしぐさをすることが多いよう。幸せな記憶に浸っているのは、このしぐさをしているときの猫がゴロゴロと喉を鳴らしていることからもわかります。

Q. 変な姿勢で寝ていて

寝ちがえないのか不思議です

A. 疲れ切っていたり重度のストレス状態でない限り、

寝ちがえることはありません。

「家庭医学大全科」によると、寝ちがえは疲労や睡眠不足、泥酔状態で本来起こるはずの寝返りが起こらず、不自然な姿勢のまま眠り続けることで靭帯や筋肉が急性炎症を起こした状態とあります。泥酔はもちろん、疲労や睡眠不足も飼い猫には縁遠いもの。はじめにある通り猫の1回あたりの睡眠時間は短いので、不自然な姿勢で眠り続けて炎症を起こすリスクは低いでしょう。人間からすれば信じられない寝相でも、体のやわらかい猫にとってはなんてことないのでしょうね。写真の猫たちも、じつに心地よさそうです。

それより心配したほうがいいのは飼い主さんの寝ちがえ。ベッドを猫が占領していて、不自然な姿勢で寝るしかなく寝ちがえた、なんていう例のほうが多そうです(笑)。