第1回「犬の多様性の巻」

「猫だけじゃなく犬も特集して!」という愛犬家の『通販生活』読者の声にお応えして今回は犬の不思議を大特集。多種多様な犬の魅力をペットライターの富田園子さんに教えていただきました。

ペットライター

富田園子さん

ペットの書籍を多く手掛ける編集者、ライター。日本動物科学研究所会員。著書に『教養としての犬』(西東社)、『私が死んだあとも愛する犬を守る本』(日東書院本社)など。

Q&A一覧

Q. 犬種ってどれくらいあるの?

A. 未登録の犬種を含めると

800にも上るといわれます。

メークインと男爵芋は、同じジャガイモですが品種が違います。同じように、犬の中で容姿や遺伝的特徴等から区別されたのが犬種。犬種の登録団体は世界に複数あり各団体によって認定基準が異なるので、登録犬種数も異なります。たとえばFCI(国際畜犬連盟)では360犬種、JKC(日本畜犬連盟)では209犬種(2025年8月時点)。「この犬種を登録したい!」と団体に申請しても審査等に時間がかかるため「登録待ち」の犬種も。そうした未登録の犬種を含めると800にもなるといわれており、これは動物の中で最多数です。

なぜこれほど多くの犬種がいるのか。大きな理由は、人が飼育し生活に役立てる動物(家畜)の中で、最も歴史が古いのが犬だから。馬や牛、猫など、家畜はほかにも多くいますが、いずれも人類が農耕・牧畜を始めてから家畜にしたもの。犬だけは唯一、人類が狩猟採集時代から生活をともにしていたのです。

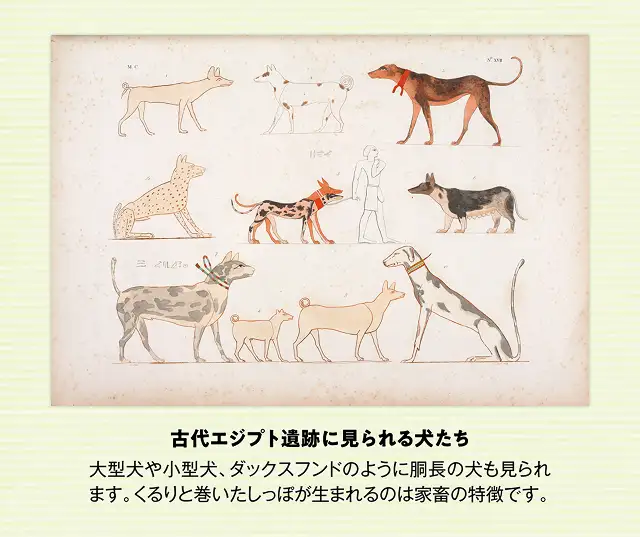

下は古代エジプトの壁画などにある犬のスケッチ。すでに数千年前から、人は多種多様な体型の犬を作り出し、生活に役立てていました。犬種どうしを掛け合わせて新しい犬種を生み出したり、突然変異で新しい特徴を持った犬が生まれたりするので、これからも犬種数は増えていくことでしょう。

Q. 長毛や巻き毛など

いろんな毛はどうやってできるの?

A. 3つの遺伝子が

多様な被毛を生み出します。

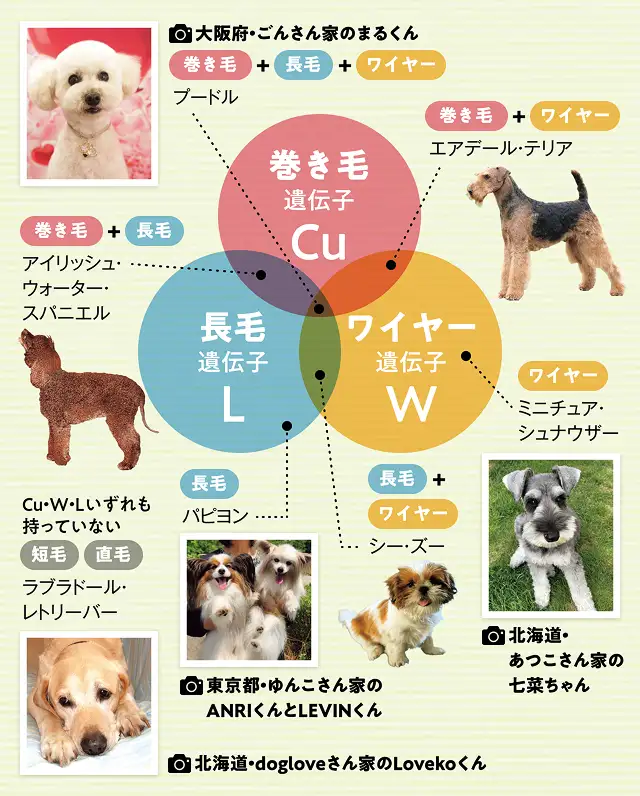

多種多様な犬の被毛ですが、3つの遺伝子でほぼ説明がつくことが2009年にわかりました。一つはパピヨンのような長毛を作る遺伝子(L)。もう一つは巻き毛を作る遺伝子(Cu)。最後はシュナウザーのようなごわごわしたワイヤー毛を作る遺伝子(W)。Wは同時に顔の毛が長く伸びるという特徴も生み出します。不思議なことに、体の毛を長くするのと顔の毛を長くするのは別の遺伝子なのです。

これらの遺伝子をいくつ持っているかで被毛の性質が決まります。たとえば3つとも持っていると、巻き毛で長毛で顔の毛も伸びるプードルのような被毛ができます。一方、どれも持っていないとラブラドール・レトリーバーのような短毛でまっすぐな被毛になります。本来は短毛でまっすぐな毛しかなかったのが、突然変異でこれらの遺伝子が生まれたのです。

Q. 垂れ耳や立ち耳、鼻ぺちゃなど、

犬の顔がこんなにいろいろある理由は?

A. 垂れ耳・鼻ぺちゃは赤ちゃんの特徴。

その風貌のままおとなになる犬種がいます。

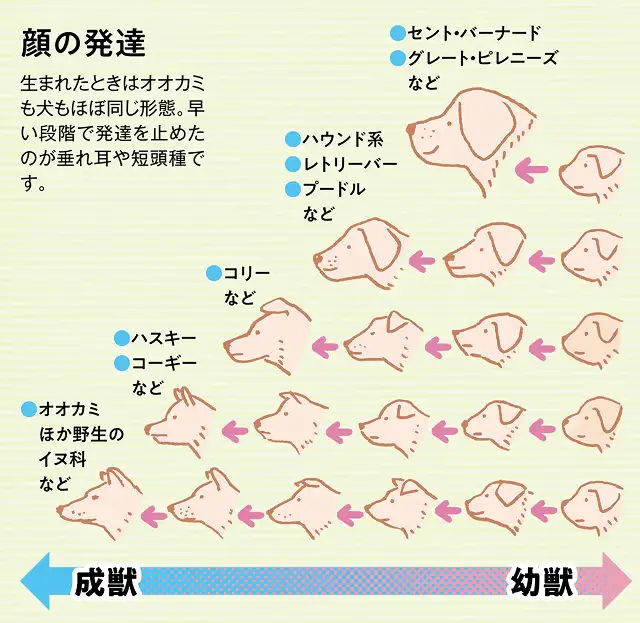

犬の祖先はオオカミですから、長いマズル(鼻口部)と立ち耳が本来の姿です。でもそのオオカミも生まれたときは鼻ぺちゃで垂れ耳。つまり鼻ぺちゃや垂れ耳は、本来の顔の変化を遂げないままおとなになった犬の特徴と考えることができます。このような現象を動物学ではネオテニー(幼形成熟)といいます。

おもしろいことに、顔のネオテニー度が高い犬種より、ネオテニー度が低くオオカミに近い犬種のほうが行動もオオカミに近いことがわかっています。立ち耳でとがったマズルのシベリアン・ハスキーはオオカミの成獣が見せる攻撃・服従のしぐさ15種類すべてを見せるのに対し、マズルが短く垂れ耳のキャバリア・キング・チャールズ・スパニエルは1種類しか見せません。外見と中身は連動しているのです。

Q. 柴は原始的な犬ってホント?

A. ある研究では、オオカミに最も近い犬種は

柴という結果が出ています。

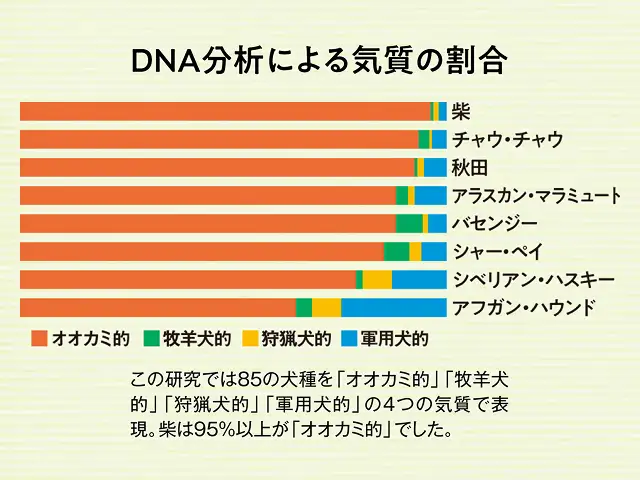

アメリカのチームが85犬種912匹とオオカミ225匹のDNAを採取し比較・分析した研究によると、なんと遺伝的に最もオオカミに近かったのは柴! この研究では各犬種を4つの気質で表していますが、オオカミ的な気質が柴は95%以上で堂々の第1位だったのです。

柴は散歩中に歩きたくないと思うとテコでも動かないなど、頑固なところや人の意のままにならないところがあります。それもそのはず、柴は体はさほど大きくないとはいえ中身はほぼオオカミだったのです。

ほかに、開けられない箱の中に食べ物が入っていてさあどうするという実験では、オオカミから遠い犬種は人を頼ろうとするのに対し、柴などオオカミに近い犬種は人を頼らず自分でなんとかしようとするという違いもあります。独立独歩で頑固一徹。なんだか昔の日本男児みたいなところに私たちは惹かれるのかもしれません。

わんコラム:ほとんどの日本犬は原始的な犬種!

JKC(日本畜犬連盟)では犬種を10のグループに分けており、その中の第5グループ「原始的な犬・スピッツ」にほとんどの日本犬は含まれています。日本犬といえばとがったマズルと立ち耳で、これはオオカミに近い原始的な犬の姿。欧州人と違って日本人は品種改良を積極的に行なってこず、自然のままにすることを好む傾向があったため、多くの日本犬が原始的なままなのです。

Q. よく吠える犬と

そうでもない犬がいるのはなぜ?

A. オオカミに近い原始的な犬種は

ワンと鳴かない代わりに遠吠えをします。

オオカミの成獣がコミュニケーションしたいときは遠吠えを使います。幼い頃はワンと鳴きますが、おとなになったらめったにワンと鳴かなくなります。そのため、犬がおとなになってもワンと鳴くのはネオテニー(幼形成熟)の一種とされます。

「Q.垂れ耳や立ち耳、鼻ぺちゃなど、犬の顔がこんなにいろいろある理由は?」で「外見と中身は連動する」とお伝えしましたが、鳴き声についても同様のようです。つまり、ネオテニー度が高くオオカミから離れた犬種はワンワンとよく鳴く代わりにあまり遠吠えをせず、逆にネオテニー度が低くオオカミに近い犬種はよく遠吠えする代わりにあまりワンと鳴かないのです。大型犬より小型犬のほうがよく鳴くイメージがありますが、それは小型犬のほうがネオテニー度が高いせいといえます。

「原始的な犬・スピッツ」グループに属するバセンジーは吠えない犬種として知られています。一方、「鳥猟犬」グループのコッカー・スパニエルはよく鳴きます。10分間に907回鳴いた記録もあるくらいです。それではこの2つの犬種を掛け合わせたらどうなるだろう? と考えた研究者がいます。結果は、交配第1世代はワンと鳴きやすい個体が多く、その第1世代をコッカー・スパニエルと再度掛け合わせるとさらに鳴きやすい個体が増えました。つまり、ワンと鳴きやすい特性を作る顕性遺伝子があることが示唆されています。

わんコラム:世界一大きい「ワン」はジェットエンジン並み!

大型犬のほうがめったにワンと鳴かないけれども、鳴くとやはり体が大きい分、声も大きいようです。現在、最も大きい「ワン」の記録を持つのはオーストラリアにいるゴールデン・レトリーバーのチャーリーくん。声の大きさは113.1デシベル。耳元で自動車のクラクションを聞いた音量が110デシベル、飛行機のエンジンや落雷を聞いた音量が120デシベルで、いずれも聴覚機能に異常をきたすレベル。チャーリーくんはふだんはまったく吠えず、この記録のために吠える訓練をしたそうです。

Q. 最も知能の高い犬種は?

A. ある研究によると最も知能が高いのはボーダー・コリー。

世界一の天才犬もやはりボーダー・コリーです。

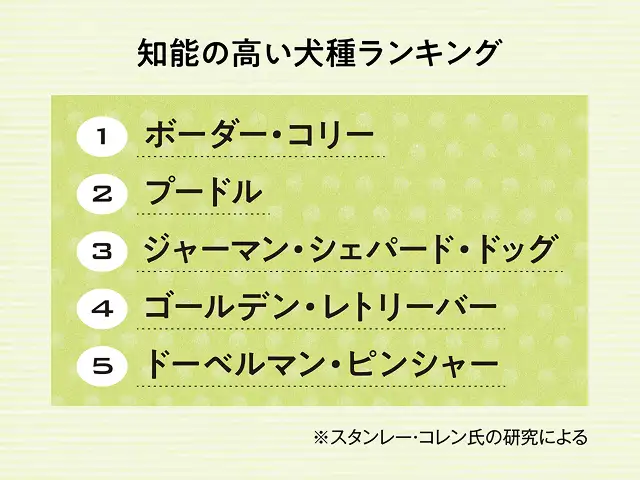

犬の研究者であり心理学者のスタンレー・コレン氏は、アメリカやカナダの畜犬連盟と協力して犬種を知能別にランキングしました。トップ5は下記の通り。この研究では人への服従性・作業性に重点を置いており、人の指示にどれだけの確率で従い実行したかで判定しています。ですから牧羊犬や警察犬などの作業犬が上位を占めるのは当然のこと。人が指示に従う個体を選んで繁殖してきた歴史があるからです。

ちなみに世界一賢い犬として知られているのはアメリカにいたボーダー・コリーのチェイサー。元心理学者である飼い主ジョン・ピリー氏はチェイサーのおもちゃ一つ一つに名前を付けて覚えさせたのですが、チェイサーは1022の名前すべてを覚えました。「Sunshine(ぬいぐるみの名前)を持ってきて」と言うと、おもちゃの山の中からそれを探し出してくわえてくるのです。チェイサーがすごいのはここから。見たことのないおもちゃを山に紛れ込ませ、「Craw dad(知らない名前)を持ってきて」と命じると、その初めて見るおもちゃを持ってくるのです!「知らない名前だったから、知らないおもちゃのことだろう」と推測したということで、これは名前を覚えるよりはるかに高度な知能です。

わんコラム:共感力の高い犬はストレスもうつりやすい

人と阿吽の呼吸で仕事をするような犬種は人の変化に敏感な分、飼い主がストレスを感じていると強く影響を受けてしまうという特徴があります。牧羊犬のシェットランド・シープドッグやボーダー・コリーは、飼い主がストレスフルだと自分もそれに共感してストレスフルになってしまうようなので、なるべくストレスを溜めないよう気を付けなければなりません。一方、原始的な犬種である柴やシベリアン・ハスキー、バセンジーなどは飼い主がストレスフルでも影響を受けにくいそう。ほっとするような、ちょっと寂しいような……。

Q. 犬種によって嗅覚に違いはあるの?

A. 獲物のにおいを嗅ぎあてる仕事をしてきた

嗅覚ハウンド種が最も鼻がいい、というのが定説でしたが……。

鼻に吸い込んだにおい物質は鼻腔にある嗅上皮(きゅうじょうひ/粘膜の一部)でキャッチします。鼻腔が狭いと当然嗅上皮も狭くなり、嗅覚は鈍くなります。ですから鼻ぺちゃ顔の犬よりマズルが長い犬のほうが嗅覚が優れています。ちなみにゾウは鼻腔が長いので犬よりさらに優れた嗅覚をもちます。

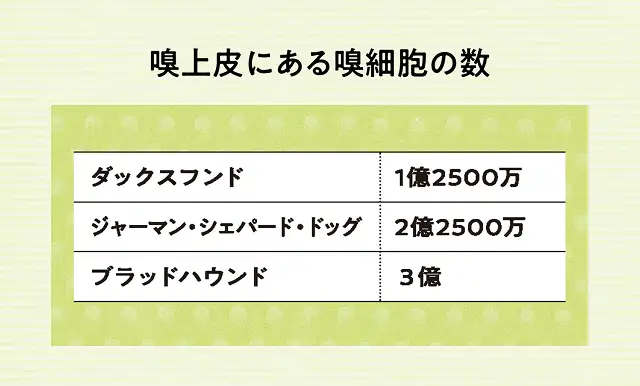

ブラッドハウンドなど、獲物を嗅ぎあてて猟師に知らせる仕事をしてきた嗅覚ハウンドと呼ばれる犬種は、最も嗅覚の鋭いグループとされてきました。嗅細胞の数も下記の通り最多です。ですから最も鼻がいいのは嗅覚ハウンド……というのが定説だったのですが、つい最近こんな実験が。「隠されたおやつをにおいで探し出す」という実験で最優秀成績を叩き出したのはまたもやボーダー・コリー! ブラッドハウンドよりも高い成功率だったのです。ボーダー・コリーは嗅覚基準の選択繁殖はされていないのに驚き。知能だけでなく嗅覚も最優秀なのでしょうか?この実験は何度もくり返し行なわれたので嗅覚だけでなく根気やおやつへの執着も必要だったのかも。今後のさらなる研究が待たれます。

わんコラム:飼い主と犬は似る?

人は愛犬を選ぶとき、自然と自分に似た犬を選ぶようです。たとえばロングヘアの女性は垂れ耳の犬を、ショートヘアの女性は立ち耳の犬を選ぶことが多いというデータがあります。長毛が特徴のアフガン・ハウンドの飼い主はやはりサラサラロングヘアだったり、口髭をたくわえたような姿のシュナウザーの飼い主はやはり口髭のある男性だったりする現象が見られます。さらにある研究では、飼い主と犬の性格にも多くの共通点があることが示されています。活動的で社交的な飼い主の愛犬は活発、穏やかな性格の人の愛犬はのんびり屋といった具合。あなたと愛犬はどうでしょうか?