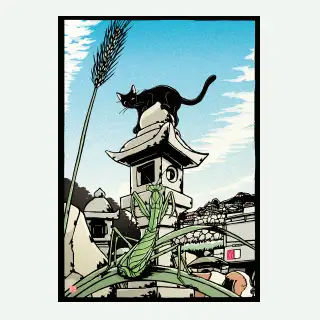

第2回「キャットカーヴィング」

見た人が思わず笑顔になる、

癒しの力をもった猫の姿を目指しています。

キャットカーヴィングができるまで

1.ネコのポーズを決め、木を大まかに削って形を作る。

2.下絵に合わせて輪郭や細部を彫る。

3.電熱ペンで毛並みを彫り、模様や瞳孔を描く。

4.彩色し、目にニスを塗り重ねて立体感を出す。

完成!

作品は手のひらサイズのものから高さ30センチほどまでさまざま。

猫の輪郭は「ふくよかなのにシャープ」。

見ていて飽きません。

私はもともと東京藝術大学で日本画を学んでいましたが、卒業後に独学で木彫(もくちょう)の制作を始めました。当時は靴や革、ドライフラワーなど、木とは異なる質感のものを木彫で再現することを追求していました。

猫をテーマに創作を始めたのは、1994年のできごとがきっかけでした。ある日突然、野良の子猫がわが家に入りこんできたんです。初対面だというのに、その子猫は遠慮もせず私の足元に寄ってきました。その時「私を彫ってごらんなさい」と子猫に言われたような気がしたんです。ここから猫の木彫への挑戦が始まりました。「ちょうちん」と名づけ家族になった子猫は、23歳で天国へ旅立つまで、私の創作を支えてくれました。

猫の毛並みを木彫で表現するにはどうすればよいか考えていたとき、たまたま立ち寄った東急ハンズで「ウッドバーニング」というアートを知りました。はんだごてに似た「電熱ペン」という器具を用いて木の表面を焼き焦がし、模様をつけていくものです。これなら毛の筋を1本ずつ彫れますし、電熱ペンの温度を調節すれば、トラやブチなどの模様を、濃淡をつけて描くこともできるんです。

同じ彫刻刀や電熱ペンを用いた立体作品では、鳥類をリアルに再現する「バードカービング」がすでにありましたが、猫にはそれにあたるものがありませんでした。「それなら、私が作ってしまおう」と考え、木彫とウッドバーニングを組み合わせてアクリル絵の具で彩色し、リアルな猫を作り出す独自の技法「キャットカーヴィング」が生まれたのです。

95年の末には、キャットカーヴィング作品の発表を始めました。最初は、ちょうちんがスニーカーに寄りかかって眠る姿を作品にしました。1つの木材で作ったのですが、かつてさまざまな質感を木彫で表現しようと制作に取り組んでいた時の経験を活かして、スニーカーの帆布と猫の毛並みという、まったく異なる質感を木彫で写し取ることができました。

素材はジェルトン材という木を使っています。一般的な彫刻の素材はクスノキですが、ジェルトン材はバードカービングに用いられる材料です。最大の特徴は、1年を通して寒暖の差が小さい熱帯に生える木なので、年輪がほとんど目立たないこと。木の密度も均一で木目が作品に影響しにくいんです。表情と目は、作品の中でも特に気合の入る部分です。見た人が癒されるような、ほっこりとした表情を意識しています。目の部分には、彩色した上からつや出し用のニスを4~5回に分けて重ね塗りして、猫の横顔を見た時の、目玉がガラスのように透ける様子を作っています。

猫の背中や手足のまるみ、気まぐれな尻尾の動きなど「ふくよかなのにシャープ」なラインの表現には、大学時代に日本画専攻として学んだ線描の技術が大いに役立っています。猫の柄は想像だったり、モデルの猫がいたりと様々ですが、かつて一緒に暮していた猫のちょうちんと「トガリ」、現在もうちにいる2匹の猫「ターニャ」と「つなみ」が、アイディアの源泉になってくれています。

現在は個展やグループ展に向けた制作をしながら、カルチャースクールなどでキャットカーヴィングを教えています。制作を始めて25年以上が経ちますが、キャットカーヴィングでやってみたいことはまだたくさんあるんです。制作のときはいつも「木の中に猫がいて、自分はそれを彫りだす」というイメージを持っているのですが、長毛種の猫に特有の、ふわふわと空気を含んだ毛並みの豊かさの表現は、研究の余地があります。

ちょうちんに導かれて始めたキャットカーヴィング。猫たちが与えてくれる癒しや温もりに感謝しながら、これからも自分の思う猫のかわいさを追求し続けていきたいですね。