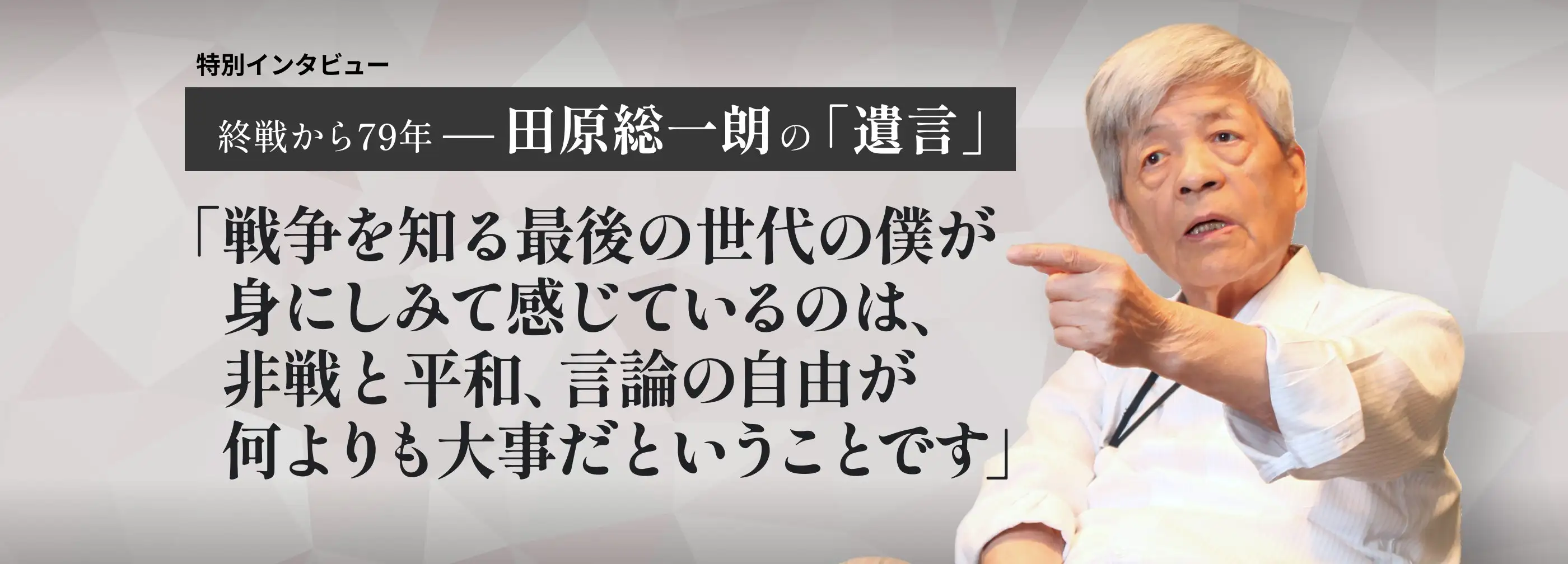

79回目の終戦記念日──。「今の日本で戦争が始まる」などと考える人は少ないでしょうが、先の大戦前も同じような状況だったのかもしれません。昭和から平成、令和へと元号も変わり、戦争を直接知る世代はいよいよ少なくなってきました。ジャーナリストの田原総一朗さん(90)も、そうした戦争体験者の1人。「典型的な軍国少年だった」という田原さんは、なぜ、「非戦と平和、言論の自由」を何よりも大切にするようになったのか。今回のインタビューでは、田原さんの原点を振り返りつつ、平和の意味を考えます。「これだけは言い遺しておきたい」という語りに耳を傾けてください。

たはら・そういちろう

ジャーナリスト。1934年4月15日、滋賀県生まれ。早稲田大学卒業後、岩波映画製作所に入社。東京12チャンネル(現テレビ東京)を経て、1977年フリーに。テレビ、新聞、雑誌などで活躍。代表的な出演番組に『朝まで生テレビ!』『サンデープロジェクト』『激論!クロスファイア』ほか。1998年、すぐれた戦後の放送ジャーナリストを選ぶ「城戸又一賞」を受賞。『電通』(朝日新聞出版)、『戦後日本政治の総括』(岩波書店)、『堂々と老いる』(毎日新聞出版)など著書多数。近著は『全身ジャーナリスト』(集英社)。

前編

終戦の日、日本が負けたと知り自宅の2階で泣いた。

卒寿を迎えて、今も現役のジャーナリストです。1987年から始まった深夜討論番組「朝まで生テレビ!」(テレビ朝日系列)の司会をずっとやって、本も200冊以上書きました。好きな仕事を90歳になってもやっているわけだから、自分でも幸せな人生だと思いますよ。

なぜ、そこまで情熱を持ち続けることができたか? 僕は戦争を知る最後の世代です。だからこその原点があるんですよ。非戦と平和、言論の自由。それが何よりも大事なんだと、身にしみているんです。1945年8月15日。すべては、あの夏の日です。

「昼に玉音放送があるらしい」という話は、僕の耳にも入っていました。天皇陛下が大事な話をなさる、と。近所にはラジオのない家もたくさんあって、ラジオのある僕のうちで聴こうと何人も集まったんです。でも、雑音が多くてよく聴き取れない。「耐え難きを耐え、忍び難きを忍び」という部分は聴こえたんだけど、今度はその意味がわからない。近所の人は周囲に「戦争はまだ続くんだ」と説明していましたから、僕もそう思いました。よし、まだ戦うぞ、と。

1945(昭和20)年8月15日正午過ぎ、「玉音放送」を聞き、皇居前広場でひざまずき頭を下げる人たち(写真提供/共同通信社)。

当時は滋賀県彦根市の小学校5年生で、典型的な軍国少年だったんです。

僕の生まれ年は1934年、満州事変の3年後です。生まれてからずっと戦争があったばかりか、日中戦争からアジア・太平洋地域へと戦火が拡大していく、それに合わせて成長していったんです。軍国主義一色の時代です。学校では先生が黒板に大きな地図を書き、日本の領土がどこまで広がったかを赤い丸で書いてくれる。それが日に日に増えるわけです。すごいなあ、日本。自分も早く戦いたいと思いましたね。お国のために死ぬことに全く疑問を持たなかった。従兄弟が海軍兵学校に入っていて、それがまたかっこいい。制服がまぶしくて、自分も海兵に行くぞ、と思っていました。

ところが、やがて彦根にも空襲があり、そして8月15日です。玉音放送を聴いた近所の人は「まだ戦争は続くんだ」と言っていたのに、やがて市役所の職員がメガホンを持って来て「戦争は終わりました」と言うわけ……ショックだったねえ。負けるはずがないのに、日本は負けたんだ、と。泣きましたよ。自宅の2階に上がって泣いて泣いて、やがて泣いたまま眠ってしまった。そして、夜に目が覚めた。ふっと外を見ると、街に明かりがついているんです。昨日までは空襲を警戒して灯火管制があったから、街は真っ暗だったでしょ。でも敗戦で灯火管制が必要なくなった。きれいだったなあ、街が。電灯が煌々とついている。あんなに美しい夜景は見たことがなかったなあ。美しさに見とれて、彦根の街をずーっと眺めていました。

そのとき、思ったんですよ。ああ、これで死ななくてよくなったんだ、と。軍隊に行って死ぬ気でいたのに、ものすごく解放された気持ちになって。あの夜の感情を僕は生涯忘れません。

戦争中と180度違うことを力説する教師にショックを受ける。

本当の意味でショックを受けたのは、9月になって学校に行ってからです。先生が言うんですよ。「今回の戦争は日本の侵略戦争だった。悪い戦争だった。日本はしてはいけないことをしたんだ」と。夏休み前は「日本はアジアを解放するために戦争をやっているんだ。聖戦だ。英米は鬼畜生だ」と言っていた先生が、180度違うことを力説するわけです。

あれほど「鬼だ、畜生だ」と罵っていたのに、米英はすばらしい国だという。英米こそが正しい、と。夏休み前は英雄のように扱われた東條英機首相らに対しては「戦争犯罪人だ、日本を破滅させた」と罵るわけです。先生は当時、「聖職」と言われ、その言葉は絶対的な重みを持っていました。それが、夏休みを挟んで全く変わってしまったわけです。

先生はこうも言いました。「再び戦争が起きそうになったら、君たちは体を張ってでも止めなさい」とね。夏休み前は天皇陛下のために戦いなさい、お国のために死になさいと言っていた先生です。子ども心にも「裏切られた」と思いました。

戦後に軍国主義的記述などを墨塗りした教科書(写真提供/共同通信社)。

敗戦から5年が過ぎて1950年になると、朝鮮戦争が始まりました。そのころ、僕は高校生です。朝鮮戦争では、日本の米軍基地から爆撃機が次々と飛び立ち、朝鮮の人を殺している。第2次世界大戦の傷跡と記憶が日本中に残っていた時代ですから、大勢の日本人が朝鮮戦争の勃発に言いようのない怖さを感じたと思います。

そのころ、教師と議論する機会があり、僕は「この戦争には反対です」と強く言ったんです。敗戦から朝鮮戦争までの5年間は、戦争は絶対にだめだ、命懸けで平和を守れ、と言われ続けた期間です。日本から飛び立った軍用機で人が殺されるのを見過ごすわけにはいかない。「戦争反対」という決意は当然だと思っていました。

すると、今度は教師が「田原、おまえはいつから共産党員になったんだ!」と血相を変えて口にするわけです。満州事変から日中戦争、アジア太平洋戦争へと続く時代に一貫して戦争反対を貫いたのは共産党しかありません。党員ではなかったけれど、シンパシーを感じていたのは事実です。しかし、「戦争反対」に思想は関係ありません。党員でなくても、戦うべきではない、戦争には協力しない、という立場の人はいっぱいいるわけです。なにより、教師自身が「今度戦争になったら平和のために体を張ってでも止めなさい」と言ってきた。その教師に僕は再び裏切られたんです。

ジャーナリスト活動の原点は8月15 日にあった。

泣きはらして眠り込んだ後に見た、8月15日のまばゆい明かりと解放感。そして、教師による二度の裏切り。この2つが僕の出発点になりました。しかも裏切りは教師だけではありません。大人やメディアもそう。彼らの言うことを簡単に信用してはいけない、と。権力者の言うままになっていると、戦争で国土が破壊され、命を失うことになりかねないんだ、と。いつどんでん返しがあるかわからないし、実際、自分がそういう目に遭ってきましたから。

身振り手振りで戦争体験を語る田原総一朗さん。

だから僕は推測や伝聞を簡単に信用せず、人に直接会って確かめ、何が本当のことなのかを確かめたいと思うようになりました。非戦と報道の自由を何よりも大事だとする僕のジャーナリスト活動の原点は、まさに8月15 日にあったわけです。

後編

どうやって非戦を貫くかを真剣に考えてきた歴代総理。

先の大戦では、軍人と民間人を合わせて300万人以上の日本人が犠牲になりました。故郷の滋賀県彦根市も米軍機の襲来を何度か受けています。爆弾が落とされ、機銃掃射があって、死者や負傷者もたくさん出ました。けがをした人が実家の眼の前を運ばれていったのも覚えています。従兄弟も戦死しました。

本当にたくさんの人が亡くなった。子どもは孤児になり、奥さんは未亡人になり、日本中が悲嘆に暮れました。そうした時代を生き、悲惨な経験を重ねてきた多くの人たちは「非戦」を固く誓ったと思います。僕もそうです。戦争だけは絶対ダメだ、二度とやってはいけない。それに、ウクライナ戦争を見てもわかるように、いったん始めると、戦争はなかなか終わらないんですよ。ウクライナに侵攻したロシアは、当初、1ヵ月くらいで戦争を終わらせるつもりだったと言われているでしょう? それがどうだ、2022年2月の侵攻開始以来、2年以上も殺戮と破壊が続いているんです。

ロシアのウクライナ侵攻から始まった戦争は、開始から2年半が過ぎた今も終わが見えない。写真は、2024年7月16日、ウクライナの首都キーウで棺を運ぶ兵士(Ukrinform/共同通信イメージズ)。

じゃあ、戦争を始めないためにはどうするか、です。

近年、日本の周辺は実に騒々しい。北朝鮮の核開発やミサイル発射、中国の軍事力増強と海洋進出。台湾をめぐる緊張も高まっています。一方、アジアの安全保障に深くコミットしていた米国は経済力の低下に伴い、直接的なコミットを減らし、軍事的には米国の肩代わりを日本にさせようとしています。戦争の危機が再び高まっているかどうかといえば、そうかもしれないけれど、そんなに簡単なものじゃありません。

(Xなどの)SNS上では好戦的な空気が強まっている? いやいや、そんなものに惑わされてはいけません。日本の指導者もそんなにやわじゃない。僕は田中角栄以降の歴代総理に何度も取材してきたけれども、どうやって非戦を貫くかをそれぞれが真剣に考えてきたんじゃないか。僕はそう思っています。

米国に守ってもらうのか? 安全保障を自前でやりきるのか?

1970年代の佐藤栄作政権の末期のころの話をしましょう。沖縄返還という大仕事を成し遂げた佐藤政権ですが、その下で力をつけ、佐藤政権で通商産業大臣(現・経済産業大臣)に就いたのが、ハト派の代表だった宮澤喜一さんです。そこで僕は直接、宮澤さんにズバリと聞きました。「日本は自衛隊を持っているが、これは明らかに日本国憲法九条に反している。そこをどうするのか」と。僕が40歳手前のころのことです。

ハト派、護憲派と評される一方で、首相在任時にはPKO(国連平和維持活動)協力法を成立させ、自衛隊の海外派遣の道を開いた宮澤喜一氏。写真は通産大臣だった頃の同氏(写真提供/共同通信社)。

すると、宮澤さんはこのように言うわけです。「田原さん、日本人は自分の体に合わせた服を作るのは苦手だ。自分の体に合った服を自分で作ろうとして、結局、負けるに決まっている戦争に突っ込んでいった」と。これは、どういう意味か。明治時代から大正時代にかけて、欧米列強はアジアで植民地支配を進めていました。これに対抗し、植民地にされないように富国強兵で国力を増強し、日本が軍事力を強化していったことは事実です。「植民地にはさせないぞ」という意思すらも否定されるべきものだとは、僕は思いません。

ただ、軍事力が強大になるにつれ、軍の暴走が始まりました。1931年の満州事変では、ときの首相による「不拡大方針」に従わず、満州に展開していた日本の関東軍が戦線を拡大していきました。それに味をしめた軍は、中国大陸でどんどん勝手な行動を続けるようになります。やがて「五・一五事件」や「二・二六事件」が起き、軍の意に沿わぬ文民政治家が暗殺されるようになると、もう暴走は止めようがありませんでした。軍に抵抗すれば、命を失うかもしれないのです。

かつては、欧米列強によるアジアの植民地化を防ごうとしていたはずなのに、日本も植民地を持ち、拡大しようと、中国大陸や南方に軍を展開しました。そしてアジア太平洋戦争の勃発です。戦争は総力戦ですから、戦端が開かれると、戦争に反対するものは社会から取り除かれてしまいます。言論の自由は完全に封殺され、密告社会・監視社会もできあがってしまう。

宮澤さんは、そういうことをよく理解していたと思います。「日本人は自分の体に合わせた服を作るのは苦手だ」というのは、国の方針に合わせた軍隊を持つのが下手だということ。つまり、軍をコントロールする政治が育っていなかったということなんですね。軍の統治(ガバナンス)に失敗したわけです。

現在の状況に置き換えると、米国の核の傘に守ってもらう道を選ぶのか、米国と縁を切って安全保障を自前でやりきるのかが問われているのだと思います。日本は戦後79年も直接、大規模な戦闘行動に手を染めることはありませんでした。これは誇っていい歴史です。そのなかで平和憲法が果たしてきた役割は小さくありません。しかし、同時にアジアの状況を見渡し、現実的な対応も考えなくてはなりません。このまま手をこまねいていると、仮に台湾有事が起きたとしたら、日本は米国に押し出されるようにして中国と戦火を交えることを強いられるでしょう。そうなると、瞬く間に東京や大阪などの大都市圏は中国軍よって火の海になってしまいます。日中の軍事衝突は台湾周辺にとどまる保障はどこにもありませんから。

米国大統領再選が有力視されるトランプ氏。かつて、日本に在日米軍駐留費の負担増を求めた。写真は、暗殺未遂事件後初の選挙集会に臨む同氏(写真提供/共同通信社)。

政治家は非戦のために最大限の外交努力をすべき。

繰り返しますが、戦争は起こさせてはいけません。起きてしまうと、そこには悲劇と惨禍しかありません。誰も望んでいないからこそ、政治家は非戦のために最大限の努力をすべきなのです。もちろん、その努力とは「外交」です。

外交とは、直接会って互いに意見をぶつけ合うことです。よそで批判したり、無為に徒党を組んだりせずに、面と向かってきちんとものを言う。相手の言動に疑問があれば、それを直接ぶつけ、理解できるまで続けることです。日中や日露が険悪だというのなら、日本のトップやそれに近い人が相手と会えるよう段取りし、どんどん会いに行き、意見してくればいいのです。その努力なしに、武器を磨くことに専念しますか?

ジャーナリストとしての僕もそうやってきました。総理大臣であれ、誰であれ、直接会って、直接質問し、直接意見するのが僕の流儀です。陰では言わない。相手と対等でいるために金品や地位は受け取らない。それを貫いてきました。

僕はかつて、田中角栄に5時間のインタビューをしたことがあります。目白の田中邸からの帰り際、田中に分厚い封筒を渡されました。厚さ1センチくらい。100万円くらいだったでしょう。僕はその足で田中の事務所に行き、秘書に封筒を戻しました。秘書には「オヤジが激怒するぞ」と言われたけど、「受け取ったらジャーナリスト生命が終わる」と譲らなかった。すると、のちに田中角栄は返却を認めたのです。それで逆に、信用されるようになりました。小渕恵三政権の官房長官だった野中広務から「お土産のお茶」と言って渡された箱の中に1000万円が入っていたこともあります。すぐに京都の野中事務所に戻しに行きました。これは官房機密費だったようです。

「死ぬまで現役のジャーナリストでいたい」と語る田原総一朗さん。

もし、あのときお金に手を付けていたら、僕はこんなに自由にジャーナリスト活動を続けていられなかったでしょう。何者からも独立していること。それを欠いてしまえば、遠慮も忖度もない本当の自由は得られません。「報道の自由」「言論の自由」はそれを使うために存在しているのです。お金や地位などによって、取材相手に「貸し」ができてしまえば、自由は損なわれます。

ジャーナリストでなくても基本は同じだと思います。言いたいことを自由に言える社会。質問したいことを自由に質問できる社会。それがどれほど大切か。そのためにも、自らを縛るものをどんどん捨てていかねばなりません。ふつうの市民にも、自らを縛るものはたくさんあると思います。企業や役所での立場、地位、安定した給与。それらを優先してばかりいると、いつの間にか自由にものを言えない社会が出来上がっているかもしれません。

かつて僕は「お国のために戦おう」と本気で思い、周囲からもそれが立派な生き方だと言われ、それを信じ切っていました。典型的な軍国少年だった僕は身にしみてわかっているのです。2度目の8月15日をつくってはなりません。

取材・構成/フロントラインプレス 撮影/後藤勝

たはら・そういちろう

ジャーナリスト。1934年4月15日、滋賀県生まれ。早稲田大学卒業後、岩波映画製作所に入社。東京12チャンネル(現テレビ東京)を経て、1977年フリーに。テレビ、新聞、雑誌などで活躍。代表的な出演番組に『朝まで生テレビ!』『サンデープロジェクト』『激論!クロスファイア』ほか。1998年、すぐれた戦後の放送ジャーナリストを選ぶ「城戸又一賞」を受賞。『電通』(朝日新聞出版)、『戦後日本政治の総括』(岩波書店)、『堂々と老いる』(毎日新聞出版)など著書多数。近著は『全身ジャーナリスト』(集英社)。