80年代から朝日新聞で連載された悩み相談。珍妙な相談に、異端の作家・中島らもの絶妙な回答が人気を集めました。

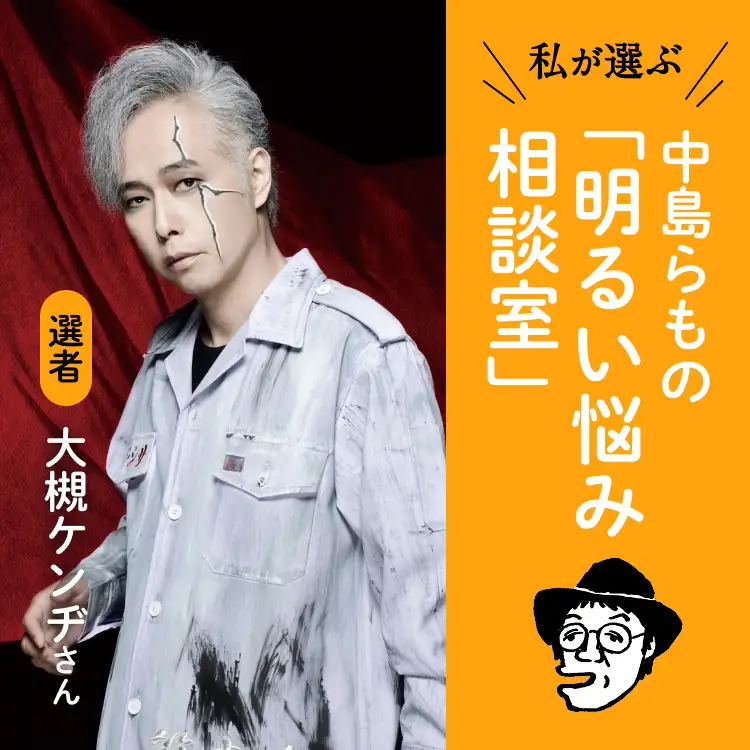

今回の選者は大槻ケンヂさん。10代の頃よりらもさんの大ファンで、文章修行のつもりでらもさんのエッセイをノートに写筆してたそうです。そんな大槻さんの、らもさんへの心酔ぶりが伝わるセレクトをお楽しみください。

【おことわり】企画や作者の意図を尊重し、オリジナルのまま掲載いたします。

今回の選者

大槻ケンヂさん

ミュージシャン・作家。東京都出身。84年ロックバンド「筋肉少女帯」でデビュー。作家としてもエッセイ『オーケンののほほん日記』シリーズ(新潮文庫)などで人気を博す。

相談一覧

相談①

焼きじゃがみそ食べると死ぬ?

以前、祖母から「じゃがいもを焼いてみそをつけて食べると死ぬ」と聞いたことがあります。私が「そんなこと迷信にきまってる」と言うと、ばあちゃんは「本当の話やぞ。自分で食べてみろ」と真剣な顔でおどすのです。私は「よし食べてやる」といいながらなぜか食べることができませんでした。ほんとに死ぬのかどうか知らないまま私は死にたくありません。

(尼崎市・勇気のない母・29歳)

らもさんの回答

この場合、迷信というよりおばあちゃんのおっしゃることが正しい。「焼きじゃがいもにみそをつけて食べると死ぬ」というのはほんとうです。くわしい統計は出ていませんが、「焼きじゃがいもにみそをつけて食べた」ことによる死亡率は、今やがんを抜いて日本人の死亡率の何割かに達しているという説もあります。

僕の友人の医者の話ですが、先日往診にいったときにもやはりその実例をみたそうです。患者さんは今年九十八歳になるおじいさんなのですが、友人が診たときにはすでにご臨終でした。亡くなる前にひとこと、「おのれ、あのとき、わしが十二のときに焼きじゃがいもにみそをつけて食いさえせなんだら死なずにすんだものを」と言い残して逝去されたそうです。

これを見ても「焼きじゃがいもにみそをつけて食べると死ぬ」ということがよくわかりますね。

このほか「月夜に、カニにマヨネーズをつけて食うと死ぬ」「らっきょうを六つ一度に口に入れると死ぬ」「豆腐にソースをかけるとまずい」などの言葉があって、どれもうなずけるものばかりです。とにかく気をつけてください。「健康のためなら死んでもいい」気で健康管理しましょう。

大槻さんより

この質疑応答については、らもさんは他のエッセイでも触れていましたね。自身のアンサーを気に入ってらしたんだと思います。ボケに対してボケで返すという、いわゆるボケたおしが本当に面白くて笑ってしまうんですけど、一つ気になるのは、質問者がマジメに質問していたならば? というところです。本気で「死ぬのかどうか」と、もしも悩んでいた場合の質問者の、このらもさんの回答を読んだ時の苦悩を想うと…やっぱり笑っちゃうな。

相談②

見たことない映画はつまらない?

うちの父には「一度見た映画しか見ない」という性癖があります。このあいだも『ダイハード2』を見ていると、父は途中で「おもしろくない」と言いました。どこがいやなのと聞くと、「まだ見たことがないから」。劇場公開の新作映画も、某映画解説者が全ストーリーを話しきるのを聞いてからでないと絶対見にいこうとしません。父に「まだ見たことも聞いたこともない新しい映画」を見せる方法はないものでしょうか。

(尼阪市・浜村淳症候群の父を持つ娘・23歳)

らもさんの回答

なるほど。これで合点がいきました。

世の中には、お父さんのようなタイプの人間がけっこう大きな比率で存在するのに違いありません。僕はそこのところが、どうもよくわからなかったのです。

ある若いパンクロッカーとそば屋にはいったときのこと。「今日はおごるから何でも好きなものを頼めよ」と言って僕は天ざるを注文しました。ところが、彼はざるそばしか注文しないのです。遠慮してるのか、と尋ねたら、そうではないと言います。

「”知らないもの”を注文するのは、どうもね」という答えでした。パンクロッカーでも「天ざる」くらい知っておけよ、とその場は大笑いになりましたが、要はそういうことなのです。つまり、世の中には、天ざるを知らないから注文してみよう、という人と、知らないからやめておこう、という二通りの人間がいるわけです。

僕は、落語の世界が古典ばかりで新作が圧倒的に少ないのを前からおかしな話だと思っていました。あるところでそれを公言してしまったために、今は自分で新作落語を月に一本ずつ書いています。でも、お父さんのように「知っているものでないといや」な人が大部分であるのなら、古典ばかりがはばをきかせるのもよくわかるわけです。

このタイプの人を、「ふっふっふ、この次どうなるかワシ知ってんだもんね。ほらみろ、やっぱりちゃんと言った通りになった」型人間、と命名したいと思います。このタイプの人に新作の『ダイハード2』を見せるのは一種の拷問です。我々がミステリーを見る前に、だれかから「犯人はホテルのメイドですよ」と耳うちされるのと同じくらい、それはつらいことなのです。勘弁してあげましょう。

大槻さんより

僕も歳を重ねるごとにどんどんと「知っているものでないといや」な人間になりつつあります。若い頃は新しいものごとを知りたくて仕方がなかったのに、今や、映画も音楽も何も、知っているものがいい。安心するし、心乱されないし、新たな発見もあるし。いかんなぁそれでは、と思いつつ読書に関しても「知ってるものでないといや」で、ついつい気が付くと何度も読んだことのある本をまた読んでいる。中島らもとか。

相談③

「電気邦楽器」はなぜ出来ない

このことを考えますと、音楽が耳に入らないので、らもさん相談にのってください。西洋楽器ではピアノやギター、ベース、そしてドラムまで、電子回路によって発振音を出す電子(電気)楽器が、次々開発されています。今やギターもエレキからギターシンセサイザーの時代です。しかるに日本古来の楽器は、なぜ電気化されないのですか。「エレキ三味線」「シンセサイザー和太鼓」など開発されて演奏されれば、邦楽に目を向ける若者も増えると思うのです。

(兵庫・電気男・25歳)

らもさんの回答

「エレキ三味線」というものはあります。僕も楽器が好きなので、図書館などでよく楽器の事典などを見ていたのですが、その中に「電気三味線」の項があって、分解図までのっているのを見た覚えがあります。三味線の胴の中にマイクロホンを内蔵したものでしたが、昭和もかなり早い年代に試作されたもののようです。今に残っていないのはおそらく何らかの支障があったのでしょうが、ひとつには他の和楽器との音量のバランスの問題ではないか、と思うのです。

ところで、先日ラジオに寺内タケシさんがゲストで出てらして、非常に面白い話をしておられました。

世界で一番早く電気ギターを試作したのは寺内タケシさんらしいのですが、それは戦時中のことで、氏が五、六歳のときのことだというのです。氏の家には当時まだ珍しかったクラシックギターが一台あったのですが、演奏法がわかりません。氏のお母さんは小唄のお師匠さんだったので、ギターを三味線と同じチューニングにして、三味線の奏法で習ったのです。ところが、三味線というのは意外に大きな音が出るので、ギターの音が負けてしまいます。寺内さんの家は電器屋だったので、商品のマイクをギターの中に仕込んで、十六台のスピーカーにつないで弾いてみました。あんまり大きな音がしたので近所の人が「空襲警報」とまちがえて防空壕に飛び込んだそうです。

というわけで、エレキの元々が三味線だった、というのはおかしいですね。河内家菊水丸あたりがエレキ三味線を使って広めてくれると面白いのですが。

大槻さんより

らもさんは弦楽器が好きでしたね。たくさんギターを持っていた。なかでもダブルネックのエレキギターを大事にしていて、記念ライブの時はステージセンターにそれが置かれていた。確か12弦と6弦のツインだったんじゃないかな? 迫力があって、一体どんな経歴の一本なのだろうと思い、スタッフに尋ねたところ「アルフィーの高見沢俊彦さんモデルなんですよ」とのこと。エ〜! いや高見沢さんステキですけど、それは意外というか…。

中島らも『明るい悩み相談室』シリーズ(朝日文庫)より転載 イラスト/死後くん