80年代から朝日新聞で連載された悩み相談。珍妙な相談に、異端の作家・中島らもの絶妙な回答が人気を集めました。

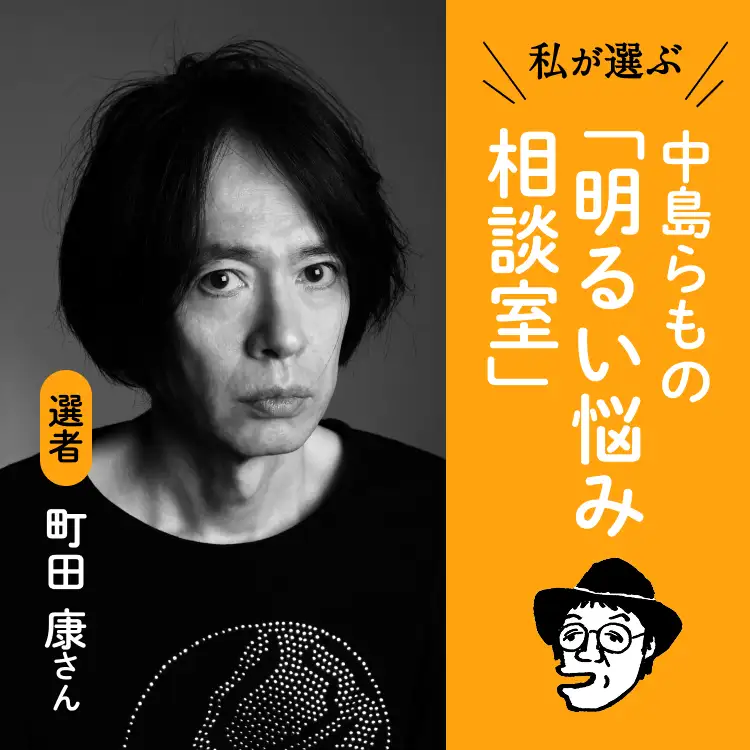

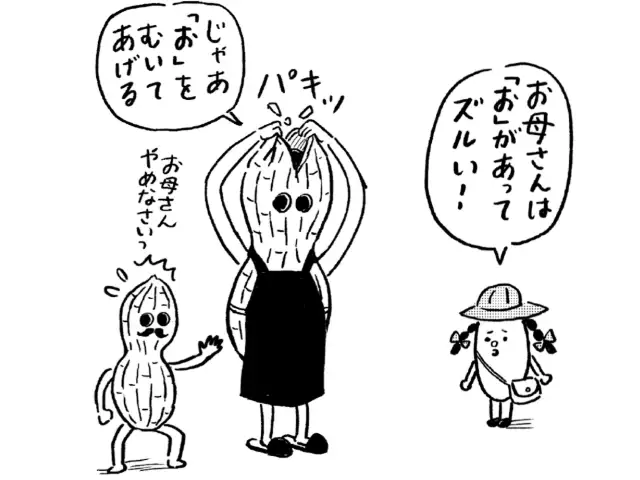

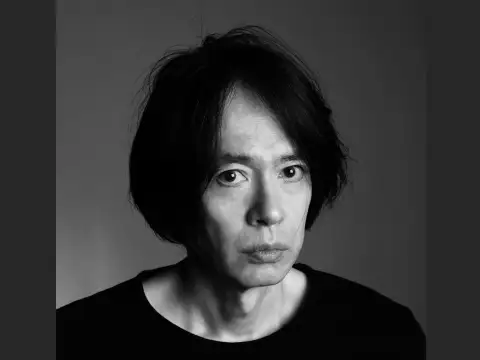

今回の選者は中島らもさんと同じく、作家でミュージシャンの町田康さんです。らもさんの著書『空のオルゴール』(新潮文庫)の解説では、らもさんのことを「人間への興味、関心が深い、つまり、人間に対する愛が深いということなのである」と評した町田さん。らもさんへのリスペクトがにじみ出るコメントをご堪能あれ。

【おことわり】企画や作者の意図を尊重し、オリジナルのまま掲載いたします。

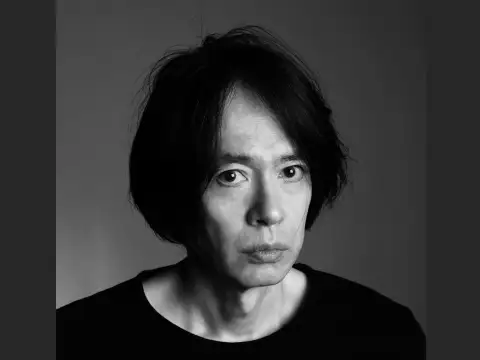

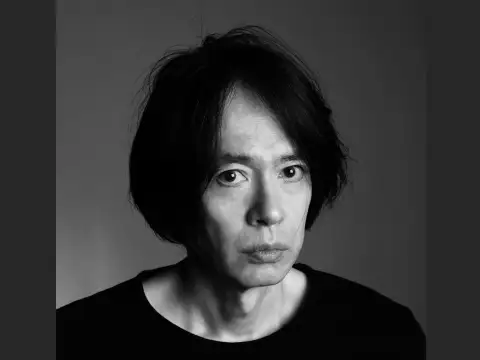

町田 康さん

作家・ミュージシャン。大阪府出身。1979年、町田町蔵の名でパンクロックバンド「INU」を結成。96年『くっすん大黒』(文藝春秋)で作家デビュー後、2000年『きれぎれ』(同)で第123回芥川賞受賞。

相談一覧

相談①

なぜ妹だけ「お」がつかないの?

娘はこのところ一つのことで悩んでいます。「お父さん、お母さん、お兄ちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん。みんな『お』がつくのにどうして妹だけはついてないの?」「それはね、あなたよりみんな年上の人だからよ」。 その日は不本意ながら納得したのですが、次の日「おとうと」の存在に気がついたのです。幼いながら、毎日考えるたびに不満はつのるばかり。まもなく六歳になる娘がニッコリ「わかった」と言える答えはないものでしょうか。

(栃木県・ふうちゃんのおかあさん)

らもさんの回答

「コトバの皮むき遊び」をして教えてあげましょう。

たとえば、ピーナッツというものがあって、これには皮がついていますね。どうして皮がついているかというと、中の身を保護するためです。つまり、大事なものには皮をつけ守るわけです。その皮にあたるのが「お」なのです。

お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんなどの「お」は「皮」ですから、これをむいて取っても中身は変わりません。父さん、母さん、じいちゃん、ばあちゃんで十分に通用します。

でも、「おとうと」から「お」を取ると「とうと」になってしまって意味が通じません。「おじさま」なんかもっとひどくて、「じさま」ではお爺さんになってしまいます。

つまり、これらの「お」は「皮」のように見えても実際はコトバの「身」なわけです。「おおおばさま」なんかの場合、これは一見何重にも皮に包まれたトウモロコシタイプのコトバに見えます。が、実は「ラッキョウ構造」になっていて、「皮」が「身」なわけですから、決してむいてはいけないのです。

むいて遊ぶと面白いコトバに「おみおつけ」がありますが、これなんかが「トウモロコシ・タケノコ構造」の代表格ですね。

今はムキ身の「いもうと」でも、年をとるにしたがって「お嫁さん」などの「皮」がついてくるもんだと言って安心させましょう。

ただし、「おくさま」の「お」に関しては、あれは「渋皮」だ、という説もあります。

町田さんより

「明るい悩み相談室」を読んで感心するのは先ず質問がおもしろいこと。この質問もそうで、私たちが当たり前のこととして気にも留めない日常の言葉遣いに着目して、「そう言われれば」と思わされる。次に感心するのが、そのおもしろすぎて答えようのない質問に、世間の常識や法則とは次元の違う発想で、その上を行くおもしろさを創造して答えるところ。この質問と回答もそうで、言葉には皮と身がある、という奇想天外な発想で見事に回答、観客である私たちも思わず、「おおおー」とどよめくのである。

相談②

「けなげ」と雑草にせっせと水やる父

私の父は家族が雑草をむしろうとすると怒ります。そればかりか、日照りが続いたりするとその雑草にジョウロで水を与えたりします。「雑草は悪条件のもとで精いっぱい生きている。けなげさに頭が下がるじゃないか。水くらいやらにゃ。第一、雑草といえども貴重な緑なんだし、ちゃんと空気を浄化してくれている。それをわざわざ一本残らず抜くやつの気が知れん」と言うのです。聞いていると、もっともだという気もしてくるのですが。

(石巻市・川村道子・22歳)

らもさんの回答

一理も二理も三理も四理もあるものの見方で、お父さんは悟りに達した人だと思います。

僕自身は、女の人がよく言うように、花や草を「可愛い」とか「いとしい」と思うことはほとんどない人間なのですが、つい最近、ネギを「飼って」みました。仕事場で徹夜をしたときに、ラーメン用のネギを買っておいたのですが、全部使い切れずに根っこの方が余ってしまいました。コップの水に生けておいたのですが、二、三日たってから見ると、青々とたくましく再生しつつありました。思わず手かざしをして、「大きく育て」と念じつつ「気」を放射してしまいました。ネギはこの「気」を感じたのか、こころなしかうれしそうに揺れているように見えるではないですか。ネギはその後も元気に育ち、ひとまわり細くはなりましたが、もとの長さくらいにまで背を伸ばしたのです。

困ったことに、またラーメンが食べたくなったのです。僕は心の中で謝りつつ、ネギをざっくり半分に切って根の方をまた水にもどしました。何度かくり返すうちに、ネギはいつしかワケギかニラのようにか細くなってしまいましたが、まだ生きています。僕はネギへの愛と自分のエゴとに引き裂かれつつ、日夜ネギと暮らしているわけです。

名のない草を雑草とさげすみ、虫を「害虫・益虫」呼ばわりするのは、つまるところ人間のエゴです。万物はなにも人間のために存在するのではありません。「恩恵を与えてくれない」ものを無視し、憎み、排除しようとするのが人間の傲慢なところです。

お父さんはそのあたりを深く悟っておられるにちがいない。きっとそのうちに雑草だけでなく、ハエ、ゴキブリ、ネズミなどもいつくしみ、エサをやるようになられると思います。じゃましないようにしましょう。

町田さんより

この欄に寄せられる質問は、世間的には「奇行」と呼ばれるものが多い。多くの人生相談回答者ならば、この奇行をやめさせる方法について答えるだろうと思われる。ところが中島らもさんは、その根底にある心の働きに目を凝らす。それはもちろん滑稽で笑いを誘うものであるが、しかし本当にそれだけだろうか、その奥底には切実ななにかがあるのではないだろうか、と思わせる迫力が実はある。この回答でらもさんは、人間のエゴと愛の矛盾に言及している。そのうえで最後は笑いに着地させる手つきがシブい。

相談③

いつも旅してる演歌男の職業は

演歌が好きで、よくカラオケなどで歌います。ところで演歌に出てくる男性ですが、あの人たちの職業はいったい何なんでしょう。初恋の人を追い求め、国内はおろか海外まで気軽に旅行したりします。といって、お年寄りのお金持ちでもありません。住宅ローンや老後のことなども心配しているようすもありません。いったいあの人たちは年をとったらどうなるのでしょうか。こんなことを考えていたら気楽に演歌を歌えなくなりました。

(兵庫・命呉れない男・35歳)

らもさんの回答

小林旭や宍戸錠の出てくる昔の無国籍映画を見ると、よくこういう職業不明、収入源さだかでない人物が登場します。小林旭などは馬に乗ってギターを抱えて歌を歌いながら登場するのですが、これなどは判断に苦しみます。本人の弁では「おれはただの渡り鳥さ」ということなのですが、これから察するところ 「渡り鳥」という職業は、馬に乗って歌を歌い、おまけにピストルなどを不法に所持しているとお金が入ってくる、という不思議な仕事のようです。これに似た職種には「流れ者」「風来坊」「無宿」などがあるようです。

こういう職業であれば、今日は小樽、明日は金沢、と初恋の人を求めて全国をまわることもできます。

ただ、僕のにらんだところでは、演歌の主人公というのはあれは皆、乾物屋さんの長男なのではないかと思います。ご両親は健在なので、今のところはムリをして親に店番をまかせれば何日か旅行に出てもさして支障がない。魚屋や青物屋とちがって乾物屋さんは毎日早朝の仕入れに縛られませんから。

で、乾物業界の総会だとか生産地の視察だとか親を納得させては、利尻、焼津、滑川などへ初恋の人を捜しに行くわけです。また年に二回ほどの商店街慰安旅行の機会も逃しません。

演歌の主人公が何かというと港町に現れるのは、そこが乾物の生産地であり集配地であるからです。初恋の人とめぐり会えたらもちろん結婚して、乾物屋は嫁にまかせ、自分は叔父のやっている板金工場で働いて、二人して老後の蓄えにはげもうと考えているのです。どうかご安心ください。

町田さんより

「そんな夢のようなことばかり言っていないで現実を見ろ」なんて叱言をよく聞く。だからといって現実だけだと殺伐として疲れる。つまり生きていくためには夢も必要だし、同時に現実を見据えることも必要ということだろう。しかし、人間はともすればバランスを失って、夢にのめり込んだり、現実だけをフォローして希望を失うこともある。そのバランスを敢えて崩してみせることによって、夢に傾いた人には現実を、現実的になりすぎた人には夢を、同時に与えてみせる離れ業がここでなされていて感心する。

中島らも『明るい悩み相談室』シリーズ(朝日文庫)より転載 イラスト/死後くん