「喋る」を二つ重ねて「喋喋(ちょうちょう)」。

希代の喋り屋・古舘伊知郎さんが

ゲストを迎え、おしゃべりを重ねます。

古代ローマと現代日本が“お風呂”でつながる

漫画『テルマエ・ロマエ』で知られる

ヤマザキマリさんと、銭湯を舞台に

会話のセッションが始まりました。

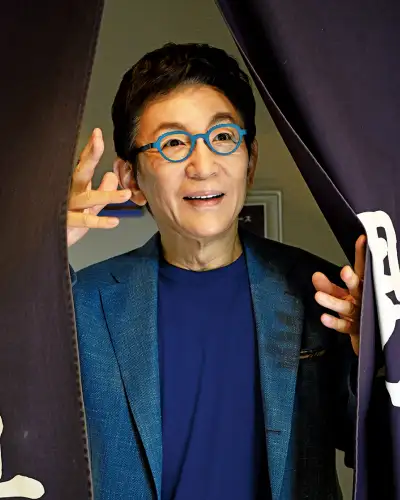

古舘伊知郎さん

ふるたち・いちろう●1954年、東京都生まれ。大学卒業後、テレビ朝日にアナウンサーとして入社。84年に退社後も数々のテレビ番組で活躍。現在、ネットテレビ局ABEMAで『For JAPAN -日本を経営せよ-』(金曜21時30分〜)の司会を務める。

ヤマザキマリさん

やまざき・まり●1967年、東京都生まれ。84年、イタリアに留学し国立フィレンツェ・アカデミア美術学院で油絵と美術史を専攻。97年から漫画家として活動する。漫画以外の著書に『ヴィオラ母さん』(文藝春秋)など多数。

- ヤマザキ

- 古舘さん、子どもの頃、銭湯には行かれてました?

- 古舘

- 僕は東京都北区滝野川、下町で育ったので小学校の頃はよく友達と行っていました。夕方に銭湯で集合して、そのまま5時間くらいいるんです。話し込んだり大人を観察したり、いま思えば子どもの社交場でもありました。

- ヤマザキ

- 私も母の実家が練馬の大泉学園なんですが、祖父母がやはり家のお風呂よりも銭湯が好きで、よく連れていかれました。ご近所の人たちとよろず話がしたかったんでしょうね。

- 古舘

- ヤマザキさんの漫画『テルマエ・ロマエ』を読んでいると、子どもの頃の記憶が蘇ってくるんです。木製のロッカーやフルーツ牛乳……。

- ヤマザキ

- 生乳100%じゃないのでいまは「フルーツ入り乳飲料」などと言うらしいですよ。

- 古舘

- そうなんですね!? 子どもにとってはコーヒー牛乳と並ぶ人気の飲み物でした。ただ、実は僕も変わってしまったことがあって、この何十年と湯船につかるのが嫌いになってシャワーばかりなんです。入浴が健康長寿につながるのも知っているし、なんでオレは風呂に入らないのか、その理由がよくわからなかったのですが、今回、謎がようやく解けました。一人で風呂に入って、喋らないでじっとしていることが苦痛で耐えられないんです。

- ヤマザキ

- わかります! 私はいまでも1日に3〜4回くらいお風呂に入りますが、5分くらいでさっさと出てきてしまう。友人や家族と温泉に行くときは、いくらでもお湯に浸かっていられますが。

- 古舘

- ヤマザキさんは古代ローマの血を受け継いだイタリア人の方とご結婚されていますが、一緒にお風呂に入って話をすることはないんですか?

- ヤマザキ

- 一緒に風呂なんてはいりませんよ、いまのイタリア人と古代ローマ人はメンタリティが違いますから(笑)。でも、昔一緒に温泉に行ったとき、夫がなかなか男湯から出てこなかったんです。やっと手ぬぐいを頭に載っけて出てきたと思ったら、「親切なおじさんが温泉の入り方を教えてくれた」そうで。「何語で話してたの?」と聞くと「僕は英語だけど、おじさんは日本語。でもなんとなくわかった気がした」。お風呂では言語の壁はたいした問題じゃないってことです。

- 古舘

- 『テルマエ・ロマエ』の主人公・ルシウスのエピソードそのままじゃないですか。それがキッカケで、現代日本と古代ローマがお風呂でつながる作品を描き始めたんですか。

- ヤマザキ

- それだけではないですが、私が17歳からイタリアに留学して体験したことや、30代でシリアに住んでいたときまったくお風呂に入れなかった経験なんかが蓄積して、あの漫画ができたんです。幼なじみからは「ルシウスってマリだよね」と言われていて、「ストローの直径って誰が決めたんだろう」といったどうでもいいことを知りたがるところが似てるようです。

ヤマザキ

マリさんの

漫画作品

-

続テルマエ・ロマエ

1巻~ 集英社

お風呂を入口に古代ローマと現代の日本を行き来する浴場設計技師・ルシウス。時間と空間を超えた異文化交流が笑いと感動を生み大ヒットした。続編は温泉外交をテーマに再びルシウスの活躍を描く。

©ヤマザキマリ/集英社

-

プリニウス

全12巻 新潮社

2024年刊 朝日新聞出版

税込1,760円漫画家とり・みき氏との合作。古代ローマ随一の博物学者、ガイウス・プリニウス・セクンドゥスの半生を追った歴史伝奇ロマン。噴火や地震、権力をめぐる人間関係など現代に通ずる壮大な悲喜劇。第28回手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞。

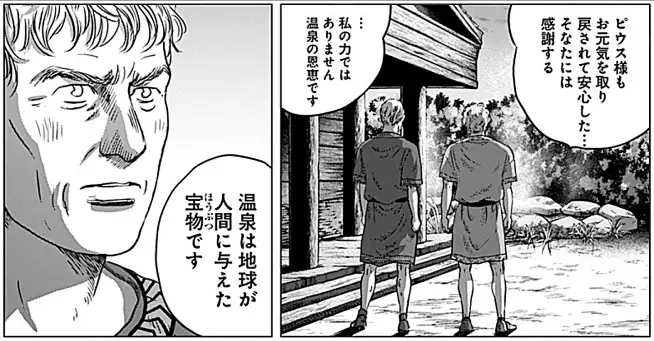

古代ローマのモットーである「寛容」を

お風呂が後押ししていたかもしれない。

- 古舘

- 2月から『続テルマエ・ロマエ』の連載が始まっていますが、前作の最終巻に「湯がある場所に戦争が起きないのは確かな事実なのです…」という一文があり涙がにじみました。世界で戦争が絶えない“いま”こそ読まれる作品だと確信しています。

- ヤマザキ

- そう面と向かっておっしゃっていただくと、こちらも感動しちゃうんですが……。さっきの夫の話もそうですが、お風呂って言語や文化の壁を越える力があると思うんです。古代ローマの最高機関である元老院でも、難題を話し合わなければならない場合は浴場へ行くわけです。甲冑を脱いで裸でお風呂に浸かっていると、頭が柔らかくなるからなんでしょうか。身体の中の毒素を洗い出し、くつろぎながらだと相手の話が多少自分の考えと違っても、とりあえず向き合ってみようというゆとりが発生するのでしょう。古代ローマでは「寛容」という言葉がモットーでしたが、それを後押ししていたのがお風呂なのかもしれません。

- 古舘

- 現代の戦争を見ていてつくづく思うのは、「私は何人だ」という互いの自我がぶつかり合ったときに争いは起こっているということです。でも、お湯につかっていると自我が緩やかにとけて、自分と他人の境界線がなくなっていく。

- ヤマザキ

- そこですよ。お風呂に入っていると、私たちが胎児で母親の羊水の中にいたときの感覚が呼び覚まされるんじゃないでしょうか。そういえば『テルマエ・ロマエ』で、ローマと文化の違う属州の兵士がマナーを無視してお風呂で暴れる話を描きました。ルシウスがお風呂に入るマナーを教えて最後はみんなで仲良くお湯を楽しむ。どんな国のどんな倫理を持った人間でもお風呂に入ればとりあえずみな平和、という場面が描きたかった。

- 古舘

- ローマのテルマエ(公衆浴場)、日本の温泉や銭湯の文化が世界中に広がってみんな一緒にお湯につかるようになれば、戦争は起きないはずです。

- ヤマザキ

- まさにおっしゃる通り。だから続編のテーマは「温泉外交」なんです。前作の20年後の古代ローマで、ルシウスは属州各地にある温泉をうまく利用した外交を皇帝から指示され、それに奔走するという内容です。そもそも古代ローマは属州を広げるとき相手の文化や宗教を否定しなかったうえ、自分たちが開発した劇場や競技場、浴場といった施設や、水道などのインフラも設置してくれる。「あなたたちの文化や宗教はそのままでいいから、ローマの考え方も受け入れてね」という姿勢で、賢い外交です。

- 古舘

- 公衆浴場で過ごす時間が、自然とそうした考えを育むんでしょうか。

- ヤマザキ

- そもそもみんな素っ裸ですから、虚勢も張れません。『テルマエ・ロマエ』に出てくるハドリアヌス帝は、よく通っていた公衆浴場で自分の軍隊にいる兵士にあかすり代をおごったというエピソードが残っています。

- 古舘

- その皇帝の座も、世襲制じゃないのが面白い。血縁ではない優秀な人を自分の養子にして後を継がせていた。

- ヤマザキ

- 世襲だった時代もありますが、長きにわたる歴史のなかで、政治家の子どもが政治に向いているとは限らないということを彼らは学習していました。カリギュラとかネロとか血縁優先順位で選ばれていた皇帝にはやはりいろいろ問題があったわけで。

- 古舘

- 向いている人が政治をやるというのは非常に合理的です。ローマに学べば、現在の日本のように世襲の総理ばかりなんてことにはならない。

- ヤマザキ

- 千年続いた古代ローマの歴史の中では、人間がどのような形態の社会をつくり、どのように運営し、どのように崩壊させていったのかが、すべて含まれています。古代ローマの歴史を知っていれば「自分たちはいまあの時代のあの段階にいるな。だとすると、次にはこんなことが起こりえるから、あれやこれに注意したほうがいい」と過去からヒントをもらうことができるわけです。

古代ローマの歴史は本当に面白いのに、ラテン語の名前が出ただけで拒絶反応を起こす人も多くてもったいない。お風呂という身近な共通点を導入口にすれば興味を持ってもらえるんじゃないかと思ったのも、『テルマエ・ロマエ』を描き始めた動機の1つでした。 - 古舘

- ちなみに、この部分は編集部の〝偏見〟できっとカットされるでしょうが、前作の単行本第1巻の表紙に堂々と男根を描かれていたのもなんとなくうれしかったんです(笑)。

- ヤマザキ

- あの表紙は物議をかもしました(笑)。古代ローマ時代、裸の彫像は神格化の象徴でした。だから恥ずかしいものではなかったのに、その後にキリスト教が登場すると裸は否定視されるようになります。でも、日本だっていまも道祖神として男根信仰は残っているじゃないですか。多神教という宗教観にしても、いまのヨーロッパ人より日本人のほうが古代ローマ人の感覚に近いと言えるでしょうね。

撮影/山口規子、ヤマザキさん/ヘアメイク:田光一恵(TRUE)、スタイリスト:平澤雅佐恵、衣装:ドレス¥138,600、パンツ¥68,200(共にワイズ/ワイズ プレスルーム)、ネックレス¥44,000、ゴールドダイヤモンド入りスクエアリング¥462,000、シルバーネイルモチーフリング¥25,300(以上 tmh.)

古舘さん/ヘアメイク:林達朗、スタイリスト:髙見佳明

撮影協力/女塚温泉 改正湯