第2回「猫のトイレ」

猫をみていると、「なぜ、そんなことをするの?」と、私たちからしたらびっくりするようなふしぎな行動に出合うことがあります。それが猫の愛らしさだったりしますが、実はその行動には意味があるんです。通販生活読者からの「うちの猫のアレなんで?」を猫通ライターの富田園子さんに教えてもらいました。

猫通ライター

富田園子さん

ペットの書籍を多く手掛ける編集者、ライター。日本動物科学研究所会員。著書に『教養としての猫』(西東社)、『決定版 猫と一緒に生き残る防災BOOK』(日東書院)など。

Q&A一覧

Q. 猫のウンチやオシッコって

なんであんなにクサイんですか?

A. 肉食動物である猫はにおいの元となる

タンパク質が多いから犬や人よりクサイんです。

猫の排泄物が強烈なにおいなのはズバリ、肉食動物だから。タンパク質を多く食すほど便のにおいが強くなるのですが、人間や犬は雑食なのに対して猫は肉食。クサイのは当然なのです。人間でもベジタリアンだと便のにおいは弱く、肉をしこたま食べると強くなります。

尿のにおいがきついのもタンパク質のしわざ。人間は病気にならないと尿にタンパク質が混じりませんが、猫は健康でもタンパク質が混じった尿をします。タンパク質を構成するフェリニンというアミノ酸が猫の尿臭の元で、オス猫はメス猫の5倍以上フェリニンを多く排泄します。つまり、オスの尿はメスの5倍クサイというわけです。

これらクサイ排泄物を利用して、野生の猫はなわばりマーキングをします。排泄物は不要物ではなく、なわばりを主張するための大切な資源なのです。ここで「あれ? でも猫って排泄物を隠すんじゃないの」と思った人もいるでしょう。ここが複雑なのですが、猫は排泄物を隠すときと隠さないときがあるのです。なわばりのフチでは、「ここから先は私のシマだからね」とほかの猫に主張するために、オシッコやウンチを隠さずアピール。しゃがんでする普通の排泄とは違い、後ろ足を伸ばしたまま高い位置に吹きつける「スプレー」というマーキング用のオシッコもします。一方、なわばりの内部では獲物に自分の存在を気づかれないように、ていねいに排泄物を隠します。こうやってライバル(ほかの猫)をけん制しつつ、狩りをしやすくしているわけです。

猫どうしはほかの猫の排泄物を嗅いだだけで、性別やおおよその年齢、発情期か否かまでわかります。相手の姿を見たことがなくても、「おっ、この近くにかわいこちゃんがいるな」とか「オレより強そうなオスがいるみたいだ」とか嗅ぎ取っているわけです。

にゃんコラム:においを嗅いで口をポッカーンとするのは…。

猫がにおいを嗅いだあと、口を半開きにしているのを見たことありますか? これは「フレーメン反応」。猫を含め多くの動物には鼻のほかにもうひとつ、ヤコブソン器官という臭覚器官が鼻腔と口腔の間にあります。フェロモンのようなにおいを鼻で感じると口を開け、前歯の裏にある穴からヤコブソン器官に取り込んで確認。「くっさーい」という顔に見えますが、よく調べようとしている顔なのです。

Q. 排泄後、トイレのフチなど砂がないところを

かいていてブツを隠せてません。

A. 野生では前足でカキカキさえすれば

排泄物をうまく隠せていたんですが…。

排泄後に砂のないところを一生懸命かいている猫、いますよね。でもしかたないんです。猫は「うまく砂をかけて排泄物を隠す」という目的を理解しているわけではなく、「クサイものがあったら前足でカキカキする」という習性があるだけなんですから。その証拠に、飼い主さんが飲もうとしたコーヒーのまわりをカキカキする猫もいます。クサイと思ったら砂があろうがなかろうが、猫はカキカキするんです。猫の故郷であるアフリカは辺り一面土や砂だらけだったので、そうすれば間違いなく排泄物を覆えたのです。

飼い猫になって室内で狭い砂場(トイレ)で排泄するようになったのは、猫の歴史ではつい最近のこと。長い年月続けてきた習性をそんなにすぐには変えられません。とはいえ、かいてもかいても隠れないから当の猫も「おかしいなあ」と思っているのかもしれません。何度もウンチのにおいを確認しています。

意味なくやっている行動はほかにもあります。ごはんを食べたあと、猫が前足をプルプル振ることがあるのですが、これは前足についた汚れを落とすためのしぐさといわれます。野生では猫はネズミや鳥を狩って食していましたから、前足には獲物の血や毛などが付着したはず。食後はそれを振り払う必要がありました。現代の飼い猫は前足を汚すことなく食事ができますが、野生時代の習性は根強く残っていて意味はなくともやってしまうのです。

にゃんコラム:ネコババの語源

拾ったものなどをこっそり懐に収めたり、悪事を隠して素知らぬ顔をすることを「ネコババ」といいますが、語源は猫が排泄物を隠す様子から。ですから漢字で書くと「猫糞」です。別にウンチは悪事じゃないのですが、一生懸命砂をかいたあとのすました顔が、何食わぬ顔を連想させたのでしょうか。

Q. トレイのあとに猛ダッシュするのはなぜ?

A. 緊張からの解放でハイになる?

生理現象が野生の心理を呼び覚ますのかも。

ウンチしたあとに猫が興奮しながら駆け回る現象は通称「ウンチハイ」と呼ばれます。うちの猫も、変な声で鳴きながら階段をダッシュするので「ウンチ出たな」とわかります。

この行動の理由に定説はないのですが、野生では排泄中は敵に襲われたらひとたまりもない無防備な状態であることが関係しているように思います。特に排便は排尿より長くかかります。一定時間、同じ場所でじっと踏ん張らなければいけない……。この間だけは誰も来ないでくれ……という気持ちで排便し、終わると解放感から「キャッホー」となるんじゃないでしょうか。排便という生理的な行為によって野性が呼び覚まされ、いっとき「危険な時間を脱することができたオレ」という気分に浸っているのかもしれません。

にゃんコラム:哺乳類の排尿時間は平均21秒

ゾウも猫も、そして人間も、体重3kg以上の哺乳類の排尿時間は平均21秒前後だということをアメリカの研究チームが発表しています。体が大きくなるほど膀胱も大きくなり尿量も増えますが、尿道も広くなり水圧が高くなるので排尿時間がさほど変わらなくなるのだそう。日本人を対象にした調査でも、男性20~40代、女性20~60代は平均21秒前後だったそうです。年を取るにつれ排尿時間が延びますが、30秒以上かかるようなら病気が隠れている可能性があります。試しに自分の排尿時間を測ってみてもいいかもしれません。

Q. 敷地内に野良猫が排泄して困ります。

やめさせる方法は?

A. これぞという方法はないのが現状。

でも、猫のオシッコはネズミよけにもなっています。

一般的に知られている猫よけ策としては、猫が嫌がるにおい(木酢液やハーブ等)をまく方法と、猫にしか聴き取れない超音波(モスキート音のようなもの)を出す装置を使う方法があります。しかしいずれも確かなエビデンスはなく、どれくらい効果があるかは不明。おそらく、神経質な猫は来なくなるかもしれないけれど、図太い猫は気にせず入ってくるのではないでしょうか。猫よけのトゲトゲシートもありますが、その上で平気で寝ちゃう野良猫も……。画期的な方法は残念ながらありません。ちなみに野良猫も動物愛護法の対象ですから、傷つけるなど虐待にあたる行為は罰せられます。

糞尿被害をゼロにするのは難しいですが、掃除を楽にするには、あえて猫のトイレを作ってしまう方法があります。一部だけ軟らかい砂や土の部分を作り、敷地内にされた糞尿をそこに移動。そうすればその場所でくり返し排泄するようになるので、そこさえ掃除すればよくなります。

においがきつい猫の糞尿ですが、実はネズミを寄せつけないというメリットもあります。猫はネズミの敵ですから、猫の糞尿のにおいがするところをネズミは避けるのです。

さらに海外の研究では、猫の尿に含まれる物質がネズミの繁殖を抑制する効果があることも示唆されています。ネズミよけになっていると思えば、少しは腹の虫も治まるのではないでしょうか。

にゃんコラム:猫のオシッコの香りがするワイン!?

ソーヴィニヨン・ブランというブドウから作る白ワインは「猫のオシッコのような香り」と表現されます。実際にこれらの白ワインには猫の尿の悪臭源であるチオール(有機硫黄化合物)が含まれています。ただし単体では悪臭でしかないチオールも、少量であれば特徴的な香りのスパイスになります。このワインももちろん悪臭ではなく、青草のような清涼感のある香り。香りって不思議ですね。

Q. フチに足をかけて不安定な姿勢で

排泄するのはなぜ?

A. トイレ砂が気にいらなくて足をつけたくないか、

排泄しやすい姿勢なのかも。

猫はトイレ砂にうるさい動物です。使っている砂が気に入らないと足をつけるのも避けようとします。するとフチに足をかけて排泄したり、砂かけもほとんどやらなくなります。この場合、砂の種類を替えるとフチに足をかけなくなるかもしれません。

もしくは「この姿勢でないと出しづらい」のかもしれません。和式トイレで育った人は洋式トイレではうまく排泄することができず、便座の上に足を乗せ和式のように排泄することがあるそうですが、似たようなものなのかも。バランス感覚のいい猫だからこそアクロバットな姿勢での排泄も可能なのでしょう。

Q. トイレ砂を交換すると

すぐにオシッコしたがります。

A. オシッコで自分のにおいをつけて

「ここはオレのもの!」と主張する行動です。

これは砂を交換している間、トイレが使えずオシッコが漏れそうだった……わけではなく、真新しい砂に自分のにおいをつけたいマーキングの気持ちです。砂を交換したことで自分のにおいがなくなったので、早くにおいをつけておきたいのです。

このようなマーキング欲が最も強いのは未去勢のオスで、発情期には1時間に22回も排尿したという記録があります。目的は排泄でなくマーキングなので、1回に少量ずつあちこちに排尿し、最終的に膀胱内に尿がなくなっても排尿の格好だけするそう。「なんちゃってオシッコ」ですね。砂を交換したあとに急いでオシッコする猫も、申し訳程度の量しかしてないんじゃないでしょうか。

ちなみに去勢したとしてもオスはメスよりなわばり意識が強く、特にほかのオス猫と同居している場合はマーキングが多くなります。

Q. 人間のトイレを使う猫がいるってホント?

A. 人のトイレで排泄するようトレーニングすることが可能。

デメリットは健康チェック。

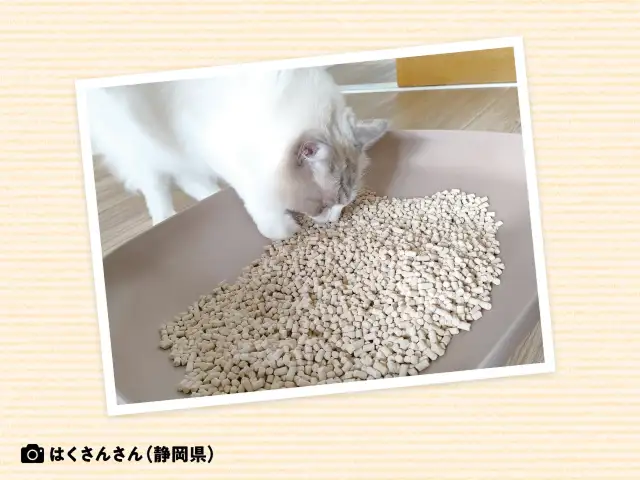

写真のように人のトイレで排泄する猫、実際にいます。猫は本来、砂の上で排泄する本能があるのに驚きです。

実はそのためのトレーニングキッが市販されています。トレーニングの方法はまず、便座にプラスチック板を敷き、そこに猫のにおいのついたトイレ砂を置くことからスタート。自分のにおいがするので猫はその場所で排泄するようになります。プラスチック板は中央に穴が開くようになっており、段階的に穴を広くできます。最終的に便座と同じ大きさの穴で排泄できるようになったらトレーニング終了です。

水で流せばいいので掃除は楽ですが、正直言ってこの方法はおすすめしません。なぜなら排泄物の状態がよくわからないから。排泄物は飼い猫の健康状態を知る重要な手がかりです。砂のトイレを掃除しながら排泄物チェックするのは、猫の健康を守るために必要なこと。掃除の楽さより、猫の健康チェックを優先してあげてください。

Q. 私がトイレに入ると

一緒に入りたがるのはどうして?

A. ふだん入れないトイレを探索したい、

もしくはゆっくり甘えたいのでは。

ご存じの通り、猫はなわばりをもつ動物です。ふだんドアが閉まっていて入ることができないトイレは、なかなか探索できずなわばりにしきれていない場所。ですから入れるときに入ってチェックしたいのでしょう。しかもトイレは水が流れたり、くるくる回る紙(トイレットペーパー)があったりして好奇心が刺激されます。勝手にドアを開けて入り紙にイタズラしている猫もいますね。

ほかに、飼い主さんに甘えたい猫もいるでしょう。特にふだん忙しく動き回っている人の飼い猫は、トイレを「飼い主さんが座ってじっとしている」貴重な時間と考えます。いじらしいですね。トイレ中は排泄を兼ねた「猫との触れ合いタイム」として、いっぱいかわいがってあげてください。

にゃんコラム:猫が人の腸内環境を整える!?

猫を飼っていると腸内フローラ(腸内細菌の状態)も変わってくることが示唆されています。ふだんから猫と接することで人が新たな細菌群を受け取り、それが腸内フローラに影響するようです。

カナダの研究では、ペットがいる家庭の乳幼児はそうでない乳幼児と比べて腸内細菌の数や種類が豊富だったというデータがあります。またカリフォルニアで428人の成人を対象にした研究では、猫の飼い主は飼っていない人より大腸菌・サルモネラ菌・コレラ菌などの病原菌が少なかったというデータも。

腸内フローラはお通じなどの腸内環境だけでなく、免疫や精神状態、はては認知症にまで影響を及ぼすといいます。猫があなたを健康にしてくれているのかも?

猫が与える健康効果はほかにも。

-

・メンタルが安定する

猫を含め動物との触れ合いは幸せホルモン・オキシトシンの分泌を促し、精神を安定させてくれます。またストレスホルモン・コルチゾールの分泌を抑え、不安感を軽減します。

-

・喘息リスクを減らす

ペットがいる家庭の乳幼児はそうでない乳幼児と比べて、気管支喘息にかかる率が低いというデータがあります。喘息はアレルギー疾患のひとつですが、幼少期に日常的に動物のフケなどに接することで、免疫の誤作動(アレルギー反応)が起きにくくなると考えられます。

-

・心筋梗塞や脳卒中のリスクが減る

ペットとの触れ合いがもたらすオキシトシンには血圧や心拍数を安定させる効果もあるため、循環器系疾患の発症リスクが減ります。アメリカの研究では猫を飼ったことのある人は飼ったことのない人より心筋梗塞による死亡リスクが約37%低かったというデータもあります。

-

・脳が活性化する

猫と触れ合うと脳の前頭前野が活性化します。特に猫が思い通りに動いてくれないとき、「どうしたらうまく動いてくれるか」と頭を巡らせることが脳活に」なるよう。ツンデレの猫だからこそ得られる効果です。