第5回毛柄のヒミツの巻

白や黒の単色から茶トラやキジトラといった縞模様、三毛といった3色の組み合わせまで。多種多様な猫の毛柄はどのような遺伝のしかたで生まれるのでしょう。今回は「猫の毛柄」について猫通ライターの富田園子さんに教えていただきました。

猫通ライター

富田園子さん

ペットの書籍を多く手掛ける編集者、ライター。日本動物科学研究所会員。著書に『教養としての猫』(西東社)、『決定版 猫と一緒に生き残る防災BOOK』(日東書院)など。

Q&A一覧

Q.猫にはなぜこんなに

いろいろな毛柄があるの?

A. 人に飼われるようになったことで

毛柄の種類が増えたのです。

現在はたくさんの色や柄の猫がいますが、野生時代はたったひとつの毛柄しか存在しませんでした。下の写真のようなキジトラです。実は下の写真は猫(種名:イエネコ)ではなく、猫の祖先であるリビアヤマネコ。リビアヤマネコは現在もアフリカなどに生息しており遺伝子もほぼ猫と変わりませんが、全員キジトラ柄です。まれに突然変異でキジトラ以外の毛柄が生まれることがあっても、獲物に気づかれやすく狩りがうまくできなかったり、敵に見つかりやすかったりして長生きすることができません。ライオンもトラも、基的にひとつの毛柄しかいませんよね? 野生で生きていくためには、景色に紛れやすい毛柄(保護色)の個体しか存在できないようになっているのです。

ただ、人に飼われるようになったら話は別です。食べ物は人からもらえるし、敵に襲われる心配もないので、キジトラ以外の毛柄でも生きていけます。突然変異によって真っ白や真っ黒の猫が生まれても、逆に人に珍しがられて大切にされます。するとその猫が子どもを作り、また新たな毛柄が誕生する……というふうにキジトラ以外の毛柄が増えていきました。

他のネコ科の動物の場合も、白いトラや白いライオン、黒いヒョウなどは突然変異で生まれた毛色。野生では生きていくのが難しいですが、動物園では珍重されます。

にゃんこラム:イエネコは目の色もさまざまに

リビアヤマネコ(キジトラ)の目の色は濃い黄色のみ。ところが突然変異により色素(メラニン)が少ない個体が生まれると毛色は白に、目は青くなります。白色人種に青い瞳が多いのと同じです。中間くらいのメラニン量だと黄色と青が混ざって緑色になります。かくして現在はいろいろな目の色をもつ猫がいます。左右でメラニンの量が違うと片側が黄色、片側が青色のオッドアイになることがあります。写真の猫は目のそばに茶トラの毛柄がある側が黄色の瞳をしています。

Q.いっしょに生まれたきょうだいなのに

毛柄が違う理由は?

A. 一卵性ではなく多卵性のきょうだいで

それぞれ異なる遺伝子をもっているからです。

猫は同時に生まれたきょうだいでも一卵性双生児ではありません。一卵性双生児ははじめはひとつの受精卵だったのが途中で分かれるので、まったく同じ遺伝子をもちます。

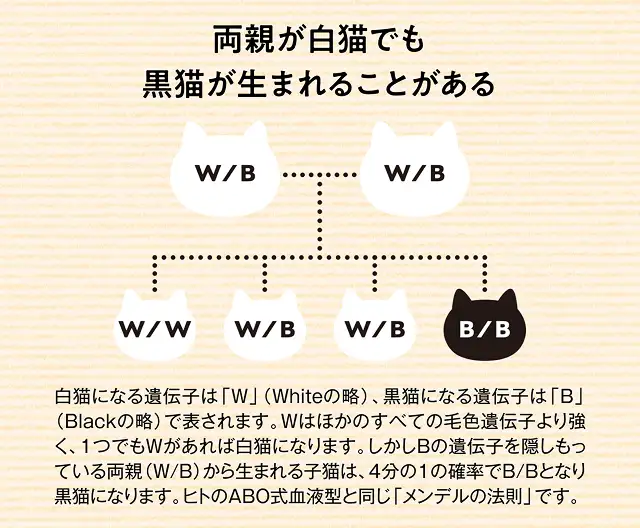

ですが猫の場合、複数の卵子と複数の精子の組み合わせなので、それぞれ別の遺伝子をもちます。母猫の遺伝子の半分、父猫の遺伝子の半分をもつことは同じですが、それぞれ受け継いだ遺伝子が異なれば毛柄が違って当然。下の図のように両親とも白猫でも受け継いだ遺伝子の組み合わせによっては黒猫が生まれることがあります。毛柄に関わる遺伝子は100個以上あるといわれ、両親には表れなかった毛柄が子どもや孫に表れることも多いのです。

また猫の場合、驚くことに父親の異なる子ども、つまり、異父きょうだいを同時に産むことができます。毛柄の異なる複数のオスと交尾すれば、当然生まれる子どもも毛柄が違って当然。1匹の母猫から同時に産まれた5匹の子猫のDNAを調べてみたところ、5匹とも父親が違ったという例もあります。野生の猫の発情期は年に1回。限られた繁殖の機会を最大限に活かして自分の遺伝子のバリエーションを増やす戦略なのかもしれません。

Q.左右非対称だったりハート柄だったり

おもしろい柄ができるのはなぜ?

A. 毛色は左右対称に出るとは限らず

ランダムに出ることがあります。

白黒やキジ白、三毛など「部分的に白い」毛柄も猫が人に飼われるようになってから生まれました。「部分的に白い」毛柄は人に飼われた動物がもつ特徴で、ホルスタイン牛の白黒まだら模様も同じ。もともとは茶色い毛色だった野生の牛を飼い慣らして生まれたのが家畜のホルスタイン牛です。

話を猫に戻しましょう。色の濃い有色部分は「四つ足で立った状態で背中側からソースを垂らすように付く」という特徴があります。ソースが少ないと頭やしっぽだけにしか色が付かず、ソースが多いと足まで広がり、白いのは足先やおなかの一部だけの猫になります。ただしこのソースの広がり方は左右対称とは限らず、右側は足首までソースが垂れたのに左側は肩まで、ということが起こりえます。またソースが飛び飛びに付くこともあり、こうした違いが印象的な柄を生み出します。もちろん「ハート柄を作る遺伝子」なんていうものは存在しませんからまったくの偶然の産物。その猫にしかないオリジナルの模様です。

三毛やサビ柄の場合、同じ有色部分でも茶トラと黒(もしくはキジトラ)がランダムに表れます。なかには顔の右半分が茶トラ、左半分が黒と真っ二つに分かれている猫も。母猫の体内で受精卵が分裂していくなかで、顔の右半分と左半分でそれぞれ異なる毛柄の遺伝子が発現したのです。右上の写真の猫も顔の正中線(体の中心を縦に走る線)で色がはっきり分かれています。

Q.三毛猫のオスは珍しいと聞くけれど、

なぜあまり見かけないの?

A. 性染色体XXのメスでないと茶トラと

黒を同時に発現できないからです。

「三毛猫のオスは珍しい」。猫好きの人であれば聞いたことがあると思います。しかし、その理由を説明するには、遺伝について詳しく語らなければなりません。大学の入試問題に出るくらいの話ですが、なるべく嚙み砕いて説明したいと思います。

猫を含む哺乳類の性別は、性染色体の組み合わせで決まります。メスはXXで、オスはXY。Yはオスをつくるのになくてはならない染色体です。

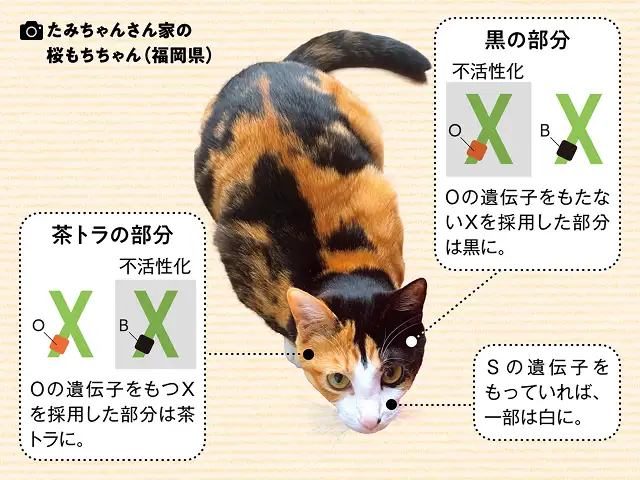

三毛猫になるには、茶トラと黒(またはキジトラ)、それと部分的に白になる遺伝子の3つが必要です。このうち茶トラの遺伝子「O」(Orangeの略)が特徴的で、性染色体Xの中にしかありません。さらに黒やキジトラの遺伝子より強いという特徴があります

オスの性染色体はXYなので、Xの中にOがあれば茶トラになります。ほかに黒やキジトラの遺伝子をもっていてもOのほうが強いので発現しません。ただし部分的に白を作る「S」の遺伝子はほかの遺伝子と共存できるため、Oの影響を受けません。OとSの両方の遺伝子をもっていたら茶トラ白になるという具合です。

しかし、三毛猫は茶トラと黒、もしくは茶トラとキジトラを同時に発現しています。なぜこんなことが起こるのでしょう? ここに、メスという生き物の不思議が隠されています。

メスの性染色体はXX。ではXは何か。メスを作るのに必要な染色体、ではありません。オスにもXはあるのですから。Xは生物にとって必要な基本の遺伝情報です。Xがないと生物として成り立ちません。そしてYがない場合、哺乳類はメスとして生まれます。まれに染色体異常でXが1つの個体もいますが、その場合もメスとして生まれます。

さて、生物にとって必要なXは1つで十分なのに、メスはXX。2つもっています。遺伝情報が多すぎるのはいろいろと不都合です。そこでメスは受精卵から分裂していく途中細胞が数十個になった段階でどちらか片方のXを不活性化するという技を使います。ある細胞ではX①を採用してX②は不採用にし、またある細胞ではX②を採用してX①を不採用にする、という具合です。X①がOの遺伝子をもち、X②がもっていないとすると、X①を採用した部分は茶トラになり、X②を採用した部分はOの影響を受けず、黒やキジラになるのです。三毛のまだら模様は、Xの発現のしかたを表しているというわけです。

猫に限らず、哺乳類のメスは皆同じ。もちろん人間の女性もです。猫みたいにまだら模様になることはありませんが(笑)、父親からもらったXと母親からもらったXが混ざっているのです。私はこれを知ったとき非常に驚きました。

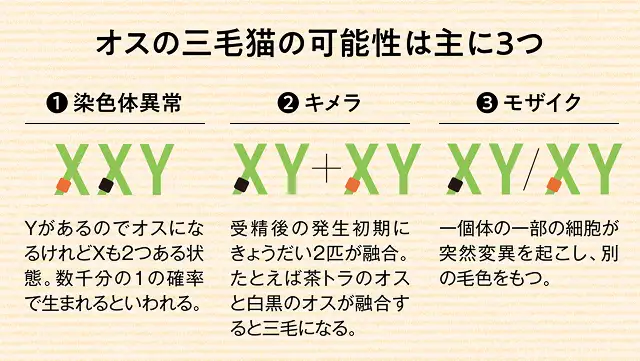

ここまでで、三毛猫が基本メスになる理由はおわかりいただけたかと思います。まれに存在する三毛猫のオスは、染色体異常などが原因といわれます(下記参照)。ある研究では世界中から集めたオスの三毛猫38匹のうち、XXYという性染色体をもっていた猫が11匹、キメラが7匹、モザイクが6匹、残りは非常に珍しい染色体をもっていたそうです。

Q.毛柄によって

性格が違ったりするの?

A. ビッグデータによると、

ある程度は毛柄と性格に関係がありそうです。

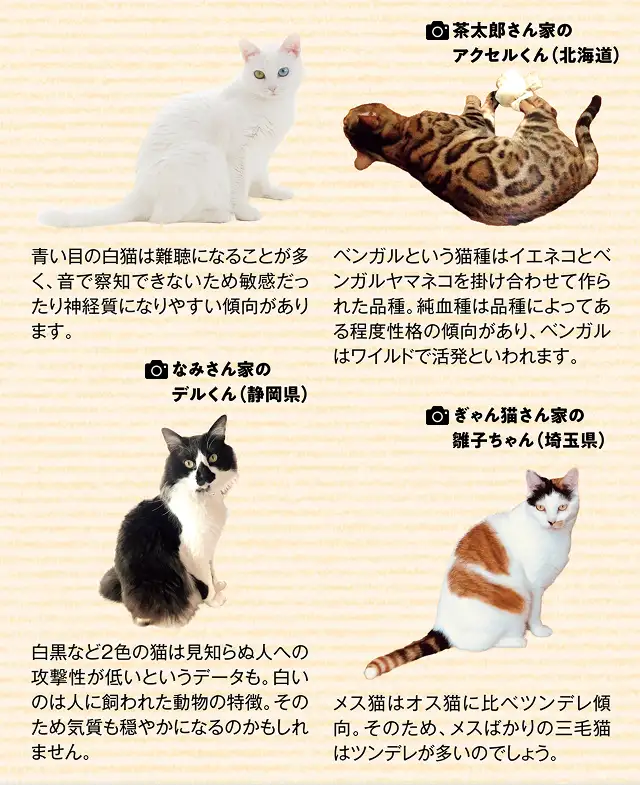

ペンシルバニア大学(アメリカ)が394匹の猫を調査をしたデータや、カルフォルニア大学(アメリカ)が飼い主1274人から取ったデータによると、次の傾向があったそうです。「縞模様の猫はほかの猫への攻撃性が高い」「縞模様のない猫は友好的」「三毛やサビは日常的な触れ合いにおける攻撃性が高い」。

考察してみましょう。三毛やサビは前Qにあるように基本メス。メスはオスを選ぶ立場なので気位が高くツンデレが多いといえます。また「Q.猫にはなぜこんなにいろいろな毛柄があるの?」で説明したように野生の猫はキジトラ(縞模様)。縞模様とともに野性的な気質を多く受け継いでいてもおかしくありません。さらに、純血種は外見の特徴とともに性格面での傾向もある程度決まっています。決まった形質が現れるように遺伝的に固定したのが純血種だからです。5726匹の純血種を調べたデータによると、最も活発だったのはベンガルやアビシニアンだったそう。やはり両方とも縞模様のある品種です。

毛色を作るメラニンはドーパミンなどの神経伝達物質と同じルートで生成されるため、メラニンの量は感情や行動に影響を与えておかしくない、という説があります。人間でも、メラニンの少ない青い目の少年は茶色い目の少年より新しいものに対しての警戒心が強いという研究結果があります。もちろん一概にはいえず、例外はいくらでもあります。猫それぞれの個性を楽しみたいですね。

Q.ペットのクローンを作る

ビジネスがあると聞きました。

同じ猫を作ることができるの?

A.特定の毛柄なら同じ毛柄の

クローンを作ることは可能。

でも性格などはやっぱり異なります。

全身黒や白、全身キジトラなどであれば、同じ毛柄の猫をクローンとして作ることは可能でしょう。しかし一部に白が入った毛柄や三毛・サビなどは、クローンだとしても同じ毛柄を作るのは難しいでしょう。なぜなら、白が入る部分や、茶トラや黒のどちらになるかは、母猫の胎内環境によって変わってくるからです。

元の個体から遺伝子を採取して作られるクローン。元の個体とまったく同じ遺伝子をもっていれば同じ毛柄ができるのでは、と思いますよね。しかし実際は、遺伝子がまったく同じ一卵性双生児でも性格や体質は異なります。なぜなら、母親の胎内で育っていく過程で受精卵は環境の影響を受けながら遺伝子のオン・オフをそれぞれ選び、異なる個体に育っていくから。これをエピジェネティクス(後成遺伝)といいます。猫の毛柄ならば、元の猫は右足が白かったのに、クローンでは右足は黒くて代わりに左足が白い、なんていうことが起こります。

ペットのクローンビジネスを初めて行なったのはアメリカ・カリフォルニア州にある会社。レインボーという名の三毛猫のクローンを作ったのですが、できたのはなぜかキジ白の猫。三毛猫でさえなかったのは、おそらく「O」をもたないほうの細胞から遺伝子を採取したせいでしょう(「Q.三毛猫のオスは珍しいと聞くけれど、なぜあまり見かけないの?」参照)。性格も、おとなしいレインボーに対し、クローンのCC(コピーキャットの意)は活発だったそう。図らずも猫の遺伝の複雑さをアピールする形になり、この会社はまもなくクローンビジネスから撤退したそうです。

個性的な毛柄はその猫だけのものですし、たとえ同じ毛柄の猫を作れたとしても性格は別々。猫はそれぞれ唯一無二の存在で、それは私たち人間も然りです。