第6回「日本における猫の歴史の巻」

われわれの身近なペットである猫。でもいつから日本にいて、どのような歴史をもつのか知らない人が多いのではないでしょうか。今回は「日本における猫の歴史」について、猫通ライターの富田園子さんに教えていただきました。

猫通ライター

富田園子さん

ペットの書籍を多く手掛ける編集者、ライター。日本動物科学研究所会員。著書に『教養としての猫』(西東社)、『決定版 猫と一緒に生き残る防災BOOK』(日東書院)など。

Q&A一覧

Q.日本にはいつから猫がいたの?

A. 遅くとも7世紀ごろには

中国から海を渡って日本にやって来ました。

猫(種名:イエネコ)の祖先はいまもアフリカなどに生息するリビアヤマネコです。古代、エジプトやその周辺で文明が興り、人類が農耕を始めると農作物を狙ってネズミが集まり、次にそのネズミを狙ってリビアヤマネコが集まりました。人々はネズミを駆除してくれるリビアヤマネコを歓迎。リビアヤマネコのほうも徐々に人に慣れ、人のそばで暮し始めます。そうして長い時間をかけ、人に警戒心をあまり抱かないイエネコへと進化していきました。

かわいくて役に立つペットとしてイエネコは世界に広がっていきます。諸説ありますが、日本には中国から仏教とともに船で渡って来たというのが通説になっています。経典をかじるネズミの退治役として猫が船に乗せられたのです。それがいつのことなのか、残念ながら年代までははっきりしませんが、7世紀には日本に猫が来ていたといわれています。

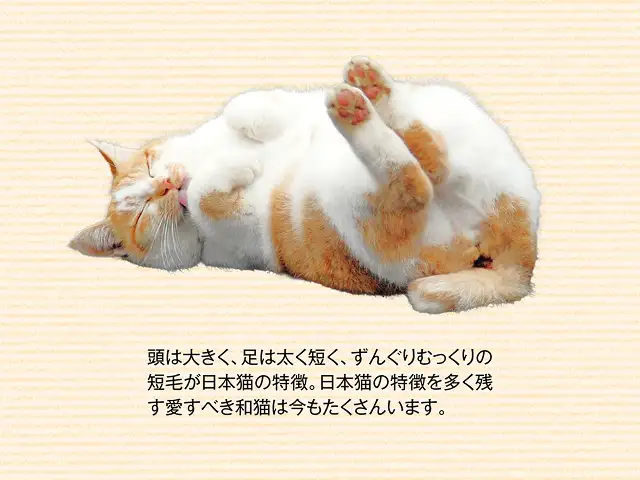

猫はおそらく、はじめは海外の珍獣として皇族への献上品とされたのでしょう。ヤマネコほど野性的ではなく、見た目もかわいらしく、気が向けば人にも甘える猫は大切にされたはずです。それが徐々に数が増え、時代が下ると庶民でも飼えるペットとなります。そうして日本という島国で幾世代も経て、日本ならではの形質をもつようになったのが日本の土着猫、いわゆる日本猫です。

ちなみに犬は縄文時代から日本にいるといわれます。犬は人類がまだ狩猟採集生活をしていたころから狩猟をサポートするために人と暮しをともにしており、のちに縄文人となる人々は犬連れで日本に入ってきています。犬と比べると猫はまだ人類とのお付き合いが浅いのですね。

にゃんこラム:干支に猫がいないワケ

仏教の経典を守る役割をしていたというのに、経典の中では、猫はだいぶ嫌われています。悪いことをすると猫に生まれ変わるとか、猫はものを壊すから飼ってはいけないなどひどい言われようです。こういう逸話があります。釈迦が亡くなるとき、摩耶夫人(釈迦の母)が天上から薬袋を落としますが沙羅樹の枝に引っかかってしまいました。ネズミがそれを取って釈迦に渡そうとしたのに猫がネズミを襲って食べてしまい、釈迦は薬が得られず死んでしまったという話です。十二支に猫がいないのはこれらの猫の悪評判のせいといわれます。ほかに、神様が1月1日の朝に12番目までに到着した動物を十二支にすると伝えたものの、猫は集合する日を忘れたとか、ネズミが猫に嘘の日付を教えたなどの話も。そのせいで猫とネズミはいまも因縁の仲なのです。

写真:福岡県櫛田神社の楼門天井に設置された干支恵方盤。十二支は方角を示すのにも使われます。

Q.平安時代には

猫が貴重なペットだったってホント?

A. まだ珍しいペットだったので

室内で紐でつながれて飼われていました。

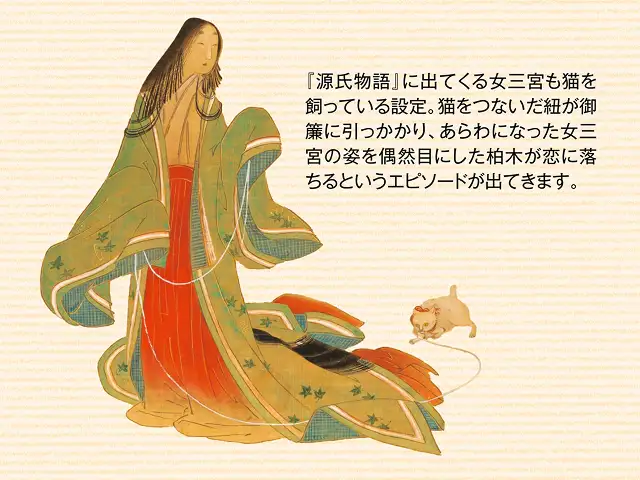

下の絵は平安時代の動物の扱いがわかる貴重な一枚です。室内に猫がいるのに対して、犬は屋外をウロウロ。犬にちょっかいを出そうとしているのか、窓から男が身を乗り出し棒を差し出しています。当時は、野良犬はたくさんいましたが、猫はまだ数が少なく貴重でした。そのため犬より断然大切にされていたのです。今の日本には野良猫がたくさんいる一方、野良犬はほとんどいなくなりましたが、平安時代は逆の状態だったのですね。

清少納言の『枕草子』には象徴的なエピソードが出てきます。一条天皇は愛猫に「命婦(みょうぶ)のおとど」と名づけて溺愛していました(文献で知られる限り、これが日本最古の猫の名前。命婦は五位以上の位を指し、おとどは高貴な女性への敬称です)。猫のお世話のために乳母をつけ、宮中で猫の出産祝いの行事をするなどまわりをあきれさせるほどの猫バカっぷりでした。

あるとき、乳母が宮中でかわいがらていた翁丸(おきなまろ)という野良犬をおもしろ半分にその猫にけしかけます。驚いた猫は天皇の元へ逃げ込んだからさあ大変。天皇は乳母を首にし、「翁丸を打ちすえて島流しにせよ」と部下に命令。清少納言は翁丸に同情しています。

Q.昔からいろんな毛柄の

猫が日本にいたの?

A. 平安時代はキジトラ、キジ白、黒、黒白の

4種類しかいなかったようです。

平安時代の記録によると、このころ日本にいた猫の毛柄はキジトラ、キジ白、黒、黒白の4種類のみ。真っ白や茶トラ、三毛などが確認されるのは室町時代以降です。

『枕草子』の中で清少納言は「猫は、背中だけ黒くて、腹の部分がたいそう白いのがよい」と書いているので黒白猫が好きだったようです。また、平安時代前期の宇多天皇は自身の日記『寛平御記(かんぴょうぎょき)』の中で、飼っている黒猫への愛を語っています。「ほかの黒猫はみな浅黒い色であるが、この猫だけは墨のような漆黒をしている」、「歩くときはまったく音を立てないので、まるで雲の上の黒龍のようである」など、なかなかの猫バカっぷりです。

ちなみに「Q.平安時代には猫が貴重なペットだったってホント?」の絵では平安時代の女性が白猫を連れていますが、これは江戸時代に描かれた絵だから。平安時代には白猫がいなかったことを知らなかったのですね。

Q.「猫」の語源は?

A. 諸説ありますが、

「よく寝る子」で「猫」が最もメジャーです。

「よく寝る子」から「ねこ」になったという説は、皆さん一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。また、平安時代は猫の鳴き声をネウネウと表現したため、ネウネウと鳴く子で「ねこ」という説も。現代の私たちが「にゃんこ」と呼ぶようなものですね。

ほかに、干支にあるようにネズミは子(ネ)と呼ぶため、ネズミを捕まえるコマ(神などの意)で「ネコマ」となり、やがて語尾のマが消失して「ねこ」になったなどの説があります。

ちなみに中国で「猫」の読み方は「マオ」。漢字の「猫」は「苗を害するネズミをよく捕るけもの」という成り立ちだそうです。

にゃんこラム:猫とタヌキはいっしょだった!

9世紀にできた仏教説話集『日本霊異記』では、猫を表すのに「狸」の字を使い、注釈で「禰古(ねこ)」とつけています。12世紀の日本の辞書でも猫の説明として「子コ、子コマ、家狸」とありますし、15世紀の辞典には「猫と狸は明らかに同類である」という一文も! そこまで似ているとは思わないのですが、昔の日本人には同じように見えていたのでしょうか。

Q.「長生きするとしっぽが裂けて猫又になる」。

この伝説が生まれたのはなぜ?

A. 猫のミステリアスな部分が

魔性のものに見られていました。

1330年頃に書かれた兼好法師の『徒然草』には「山の奥に猫またというものがいて、人を食うそうだ」というくだりが出てきます。この頃には日本にいる猫の数も増え、室内から逃げ出して野良猫として暮すものもいました。すると、猫の昼と夜とで大きさが変わる瞳孔のせいか、闇夜に光る目のせいか、はたまた猫を嫌う仏教の影響か、次第に猫は「魔性のもの」という見方をされるようになります。

猫好きにとっては魅力であるミステリアスな部分を、一部の人は不可解で恐ろしいものと感じたのでしょう。長いしっぽが蛇のようで嫌だという風潮も生まれ、短尾の猫が好まれたり、長いしっぽが切られたりすることもありました。

猫又のしっぽが2つに裂けるのは、室町時代に流行った『玉藻の前』という物語の影響のよう。狐の妖怪が人に化けて暗躍するお話で、この狐のしっぽが裂けていたのです。

また猫又は行灯の油をなめる姿でもよく描かれます。これはおそらく、当時の猫が実際にやっていたこと。猫は肉食性ですが、当時与えられるのは人間の残飯が主。行灯の油には魚油も使われていたので、猫にとっては貴重な栄養源だったのです。ですが夜中にチロチロと油をなめる姿はさぞ不気味に映ったのでしょうね。

Q.綱吉の「生類憐みの令」、

猫も関係あった?

A.つないで飼うことが禁止され

放し飼いの猫がどっと増えました。

犬将軍として知られる徳川綱吉が発布した「生類憐みの令」は、犬だけでなくあらゆる生き物が対象でした。魚釣りや狩猟、害虫の殺生も禁じられたといいますから人々の動揺は察するに余りあります。

猫に関しては殺生や傷つけることはもちろん、売買したり見世物にしたりすることも禁止。つないで飼うことも禁止されたため、すべての猫が放し飼いになります。その結果、行方不明になってしまう飼い猫や犬に噛まれてしまう猫も多かったらしく、猫にとってはありがた迷惑だったかもしれません。

罰則も重く、大八車で猫をひいて投獄された人や、井戸に猫が落ちて溺死したのを管理不行き届きとして島流しにされた人の記録が残っています。重い罰則を怖がって人々は動物を遠ざけるようになり、憎悪を向ける人もいたといいます。密告が奨励されたので人間関係もギクシャクしたことでしょう。

綱吉が亡くなるとき、「生類憐みの令は100年後も遂行するように」と言い残しますが、後を継いだ家宣はただちに撤廃し獄中の人々を釈放。人間と動物との異常な関係は終わりを告げました。

にゃんこラム:天璋院篤姫の猫のセレブな生活

幕末から明治の世を生きた篤姫は、大奥でサト姫という猫をこっそり飼っていました。徳川家定が動物嫌いだったので内緒で飼うしかなかったのです。サト姫は人もうらやむセレブな生活。精進日は肉や魚を食すことが禁じられますが、サト姫だけは別格でドジョウや鰹節が供されます。その費用だけで年間25両(現代の250万円ほど)。専属の世話係は3人いて、3人はサト姫の食べ残しをいただくこともあったそう。紅絹でできた首輪に銀の鈴をつけ、夜は縮緬のお布団でご就寝。豊かな暮しのおかげか16歳まで長生きしたといいます。

画像:『近世人物誌 天璋院殿』1886年、月岡芳年作

Q.「ジャパニーズボブテイル」という猫種は

日本発祥なの?

A.その通り。日本にいた短尾の

カギしっぽ猫がルーツです。

「○○ボブテイル」という猫種はいくつかありますが、ジャパニーズボブテイルは日本が発祥。日本では短いカギしっぽ(ボブテイル)の猫は珍しくありませんが、実は欧米には少なく、当時日本に滞在していた猫好きアメリカ人が魅了されたのがこの猫種誕生のきっかけ。1960年代、アメリカのブリーダーのもとに日本のボブテイル猫が送られ、それをもとに作出し、純血種として登録したのがジャパニーズボブテイル。いわば日系アメリカ猫です。

にゃんこラム:長崎にカギしっぽの猫が多いのは出島の影響

日本の中でも特に長崎にはカギしっぽの猫が多いことで知られています。京都大学名誉教授の故・野澤謙氏の調査では79%の猫がカギしっぽ! 国内で断トツ1位の数字です。

これには鎖国時代の歴史が関係しているようです。長崎の出島は鎖国時代に唯一海外との貿易が行なわれていた場所です。主要な貿易国だったオランダが貿易のために運営していた東インド会社はインドネシアを拠点としており、インドネシアにはカギしっぽの猫が多かったのです。渡航する船にはネズミ駆除のために猫を乗船させるのが習わし。インドネシアのカギしっぽ猫が船に乗って日本へ来て、長崎にすみついたのでしょう。このカギしっぽは優性遺伝のため、長崎には今もこれほど多くのカギしっぽ猫がいるのです。

2016年にはインドネシアを含む東南アジアに多いカギしっぽ猫と日本のカギしっぽ猫は同じ遺伝子をもつことが確かめられています。猫のしっぽにも歴史が隠れているのですね。

Q.招き猫の発祥は?

A.確かな資料が残っているのは

浅草・今戸焼の丸〆猫。

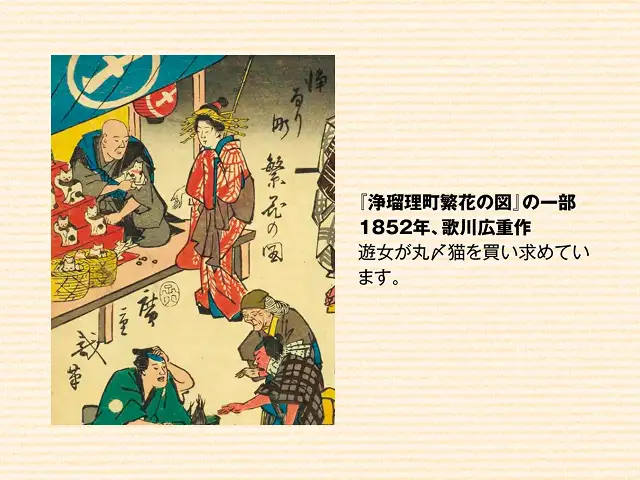

愛嬌のある縁起物として親しまれる招き猫。その発祥には諸説ありますが、逸話だけでなく資料が残っているのが江戸は浅草・今戸町の猫人形。この辺りは質の良い粘土が取れた地域で、多くの職人が集まって瓦や植木鉢などの「今戸焼」を作っていました。今戸焼の猫人形はしっぽの辺りに「〇の中に〆」のマークが あるのが特徴で、「福を丸ごと独り占め」という意味があるそう。そのため「丸〆猫(まるしめのねこ)」と呼ばれていました。

江戸後期の『藤岡屋日記』には「浅草随神門内三社権現鳥居際へ老女出で、今戸焼の猫をならべて商ふ、是を丸〆猫共、招キ猫共いふなり」という記述が出てきます。丸〆猫は浅草土産として人気を博し、人々がこぞって買い求めたといわれ、浮世絵にもその様子が描かれています。

Q.日本猫はもういないってホント?

A.洋猫との混血が進み日本猫と証明できる猫は

残念ながら存在しません。

今でこそ日本は室内飼いが推奨されていますが、昭和までは放し飼いが主流でした。1950年代には洋猫ブームが起こり、シャム猫やペルシャ猫がたくさん日本に入ってきましたが、それらの猫も放し飼いが多く、日本土着の猫と交配していきました。そうして野良猫の中にも、それまでは見られなかった青い目の猫や長毛の猫が増えていました。このままでは日本猫と呼べる猫がいなくなってしまうと危機感を感じた人たちが日本猫保存会を立ち上げましたが、時すでに遅し。残念ながら「洋猫の血が一切入っていません」と証明できる猫はすでにおらず、日本猫を純血種として登録することは叶いませんでした。

ちなみに「Q.『ジャパニーズボブテイル』という猫種は日本発祥なの?」のジャパニーズボブテイルはアメリカで改良されたので純粋な日本猫ではありません。