第3回「猫のごはん」

昨日まで大好きだったものを急に食べなくなったり、ちょっとだけ食べては残したり。「猫って気まぐれ」だと思ったことはありませんか ?でもその行動には、ちゃんと理由があるんです。今回は「猫のごはん」に関する疑問について、猫通ライターの富田園子さんに教えていただきました。

猫通ライター

富田園子さん

ペットの書籍を多く手掛ける編集者、ライター。日本動物科学研究所会員。著書に『教養としての猫』(西東社)、『決定版 猫と一緒に生き残る防災BOOK』(日東書院)など。

Q&A一覧

Q. 猫は魚が大好物なんですよね?

A. 「魚より肉が好き」が定説でしたが、

マグロが一番好きという研究結果が発表されました。

猫はもともとアフリカの砂漠でネズミや鳥などを狩って暮していた動物です。日本では「猫は魚好き」のイメージがありますが、それは島国である日本では肉より魚のほうが手に入れやすいタンパク源だったから。だから本来は魚類ではなく哺乳類や鳥類の肉のほうが好きなはず――。これが、いままでの定説でした。しかし最近、これをくつがえすかもしれない研究が発表されました。「猫が最も好きな味はマグロやカツオ」というものです。

タンパク質を構成するアミノ酸は「うま味」として知覚されます。猫がうま味を知覚できることはすでにわかっていましたが、ではどのうま味に最も強く反応するのかイギリスの研究者が調べたのです。結果、猫は「イノシン酸+遊離ヒスチジン」という組み合わせを最も好むことがわかりました。カツオだしと昆布だしを両方使うとおいしいように、うま味は2種以上を掛け合わせることで倍増します。「イノシン酸+遊離ヒスチジン」の組み合わせはマグロやカツオに多く含まれるうま味で、鶏肉や牛肉には見られないもの。もちろん、ネズミの肉にもありません。

これをどう考えればいいでしょう。当然ですが、野生の猫にはマグロやカツオを食べる機会などありません。人間が海で捕って来なければ、あんな大きな魚を自分で捕って食べることなどできないのです。猫は大好きなマグロを食べるために人に近づき、自分では捕れない大きな魚を人に捕まえさせたのかも……なんて想像も働きます。猫は人間と暮すようになって初めて「猫史上最高の味」に出会えたのかもしれません。

マグロやカツオには不飽和脂肪酸が多く含まれ、猫が長期間大量に食べると黄色脂肪症という病気を引き起こします。好物だからといってたくさん与えず、少しだけにしておきましょう。

にゃんコラム:猫の「おいしい」表情って?

スウェーデンやオランダの研究で、猫が「おいしい」と感じたときと「まずい」と感じたときの表情が発表されています。唇をなめたら「おいしい」で、鼻をなめたら「まずい」だそう……。見分けが難し いですね(笑)。

おいしい

- ・食前ににおいを嗅ぐ時間が短い

- ・しばらくの間、目を半閉じにする

- ・食後に唇を頻繁になめる

まずい

- ・食前ににおいを嗅ぐ時間が長い

- ・口を開けて舌をだす(オエッという顔)

- ・食後に鼻をなめる

- ・食後にしっぽを左右に動かす

- ・食後、毛づくろいをたくさんする

Q. キャットフードをちょっと食べては残し、

ちょっと食べては残し…

なぜ一度に食べないの?

A. 一日に何度もちょこちょこ食べるのが猫の

自然なスタイル。ドカ食いの犬とは真逆です。

いつでも好きなときに食べられる状況だと、猫はちょこちょこ小分けにして食べます。なぜならそれが本来の習性だからです。

野生では猫の獲物はネズミなどの小動物です。一度に捕まえられるのは1匹で、一日に10匹ほど捕まえては食べをくり返します。猫は固有のなわばりをもつのでほかの猫に獲物を横取りされることもないし、おなかが空いたら狩りをすればいいだけ。焦って食べる必要はありません。

一方、犬はイノシシやシカなど大きめの動物を群れで追いかけ、仕留めたら仲間全員で食べます。次の獲物を仕留めるまで数日かかることもあるし、そのとき自分が食べなかったら仲間に食べられてしまう。だから一度に食べられるだけ食べる習性があります。自分の体重の5分の1もの量を一度に食べられる胃腸をもっているのです。

「ちょこちょこ食べ」が猫本来の習性ですが、ある程度の量をまとめて食べるようしつけることはできます。決まった時間に決まった量を与え、そのとき食べなかった分は片づけるのです。こうすると「いま食べなければ食べられない」と覚え、出された分は食べるようになります。

多頭飼いでフードを置きっぱなしにして好きなように食べさせているとどの猫がどれくらい食べたか把握できず健康管理ができません。ですからこの方法で食事を与えるのがベストです。

にゃんコラム:カラフルなキャットフード、猫には意味なし

赤や黄や緑の粒が入ったフードはバラエティーに富んでいておいしそうに見えますが、これは飼い主さんにそう思わせるためのもの。猫の視界はほぼモノクロで色を見分けることはほとんどできないため、「カラフルでおいしそう~」と思うことはありません。人間に訴えるために着色料など余計なものを入れているなら、良質なフードとはいえなさそうです。

Q. 新しいフードにまったく口をつけず。

なんでこんなに味にうるさいの?

A. 「新奇恐怖症」のおかげで

危険を回避できるんです。

せっかくおいしそうなフードを買ってきたのに、においを嗅いだだけで食べようとしない。そんな光景が猫のいる家ではまま見られます。本当に猫って頑固というかワガママと いうか、食にはこだわりがあります。新しいものを避ける行動は「新奇恐怖症(ネオフォビア)」といってどの動物にも見られる現象。新しいものは安全性が不確かなので口にしないほうが無難なわけです。初めてナマコやホヤを食べた人ってすごいと思いませんか? 私なら怖くて食べられません(笑)。

猫は特にこのネオフォビアが強いといわれています。単独生活をし、獲物に気づかれないよう草陰にじっと潜みながら一瞬の隙を狙って跳びかかる暮しをしていた動物ですから、警戒心や慎重さは不可欠なのでしょう。おなかが空いているはずなのに食べないからこっちがヤキモキしてしまい、これなら食べるのではとほかのフードを出してみたり、いつものフードを買いに走ったり。「まったく、猫はワガママだ」という印象になるのは、食べてくれないと心配になるからです。

ちなみに猫が好むフードの傾向は次の通り。

- ①水分が多い…水分が多いフードほど嗜好性が増すことがわかっています。人気の「ちゃおちゅ〜る」は、水分が多いおやつです。

- ②高タンパク質…肉食動物である猫に最も必要な栄養素。炭水化物が多い食事は食いつきが悪くなります。

- ③動物性脂肪が多い…同じ脂肪でも植物性のものは好みません。

- ④体温と同じくらいの温かさ…仕留めた獲物と同じくらいの37℃前後のフードを好みます。食べないときはレンジで少し温めてみるのも効果的です。

Q. 気に入っていたフードを

突然食べなくなるワケは?

A. 野生の本能で同じフードを食べ続けるのを

避けることがあるようです。

昨日までは大好きだったはずのフードに今日は食いつかない。体調不良による食欲不振は別として、健康な猫でもこうした行動を見せることがあるのです。これも猫なりの理由があります。

例えば、そのフードを食べたあとに猫がたまたまおなかを壊したとします。すると猫は「あのフードが悪かったのでは」と考え、そのフードに口をつけなくなります。「食物嫌悪学習」と呼ばれる現象で、フードが原因でおなかを壊したわけでなくても、君子危うきに近寄らずの精神で避けるようになってしまうのです。こうした「食物嫌悪学習」は、例えば食事中にたまたま雷が鳴ってびっくりした、物が倒れてきて驚いた、という「猫にとっての嫌なこと」が起きた際にも表れます。フードにはまったく関係がないのに、そのフードと嫌なことが結びついて口をつけなくなったり、いつもの食事場所に行くと怖いことが起きるのではと思い込んで避けるようになってしまうのです。

さらには、野生の本能によって突然いままでのフードを食べなくなることもあるといいます。「食物バラエティーメカニズム」と呼ばれる現象です。野生では特定の食料だけに頼っているとその食料が何らかの原 因で手に入らなくなったとき窮地に陥ってしまいます。そのため特定の食料を食べ続けるのを避ける本能があるというのです。長らく気に入っていたフードでも突然食べなくなるのはこういうわけ。飼い主としては困ったものです。次々と新しいフードを探すのは大変なので、2〜3種類のフードをローテーションで与えるといいかもしれません。

にゃんコラム:人とは違う猫の味覚

味覚とは本来、体に有益なものと有害なものを見分けるためのもの。猫の体に必要な栄養は人とは異なるので、当然味覚も人とは違います。

ちなみに人間の味覚も一様ではありません。特定の味を遺伝的に感じない人もいますし、感度の高い・低いも遺伝によって異なるそうです。感覚は種によっても、個体によっても異なるということを覚えておきたいですね。

・甘味…甘味は感じない

甘味は炭水化物のサイン。肉食動物である猫にとって炭水化物は必須の栄養素ではなく、甘味を感じません。甘味の受容体を作る遺伝子が壊れていることがわかっています。生クリームなどを好む猫もいますが、それは脂肪や乳成分に惹かれているせいといわれます。

・塩味…塩味も感じない

猫は塩味も感じないといわれます。塩味はナトリウム(ミネラル)のサインですが、猫の主食である肉にはもともとミネラルが適量含まれており、肉を食べていれば自然とミネラルも摂取できるため、感じる必要がないといわれています。

・酸味…腐ったもののサインだから重要

酸味は腐ったものや未熟なもののサイン。こうしたものを食べておなかを壊しては一大事なので、酸味を感じると吐き出します。猫は柑橘系の香りが苦手ですが、これも酸味があるせいといわれます。

・苦味…毒のサインだから重要

苦味は毒のサインで、苦味を感じると吐き出します。猫は両生類や昆虫を食べることがありますが、なかには毒をもつものもあるため、間違って食べないように苦味には敏感。猫に薬を飲ませるのが大変なのもこれが理由のひとつです。

・うま味⋯タンパク質のサインには敏感

タンパク質を構成するアミノ酸はうま味の一種。肉食動物の猫は当然、うま味には敏感です。良質なタンパク質とそうでないタンパク質をにおいだけで感知できますし、うま味成分を溶かした水とそうでない水を識別できます。

Q. 唐揚げとか焼き鳥とか

人間のものを食べたがります。

A. 幼いときに食べたことのあるものは

その後も好んで食べたがります。

動物には誕生後に「社会化期」または「感受期」と呼ばれる特別な学習期間があり、この時期に出会ったものにはなじみ、出会わなかったものにはなじまないという性質があります。猫の場合、それは生後2〜7週目。この期間に人間と触れ合うと人馴れできますが、触れ合う機会がなかったり人間を「怖い相手」と感じると、その後人馴れさせるのは難しくなります。

食べ物も同様で、猫はこの時期に口にしたものを生涯にわたって好むようになります。例えばもともと野良猫で食べ物はゴミを漁って得ていたり、お弁当の惣菜を人からもらっていたような猫は、その後もそれを食べたがります。たとえその食事が 猫の体に悪くてもそうなります。それほど社会化期の経験は生涯にわたって強く影響を与えるのです。

さらに驚くことに、こうした経験は胎児のときから始まっていることがわかっています。人間での実験で、妊娠中にニンジンジュースを飲んでいた母親から生まれた赤ちゃんは、そうでない赤ちゃんと比べてニンジンの味を好んだという実験結果があるのです。母親が摂取したものは羊水や母乳を通じて赤ちゃんに渡るため、その味に慣れた赤ちゃんはそれ を好むようになるというわけ。ですからその猫自身に人間の食べ物を食べた経験がなくても、母猫の経験が影響しているのかもしれません。

Q. マタタビをあげると、

なんでクネクネするの?

A. マタタビに含まれる「蚊避け成分」を

体にまとわりつかせるため。

「猫にマタタビ」は大好物の喩えですが、なぜ猫はマタタビを与えられるとクネクネ酔っ払ったようになるのか、その理由がわかったのは2021年のことです。岩手大学等の研究グループにより、この行動は 「蚊を避けるため」ということがわかりました。そう、マタタビの成分には蚊避けの効果があったのです。

蚊に刺されるとかゆいだけでなく、フィラリアなどの感染症にかかる恐れがあります。そのためマタタビを見つけるとその成分を体にこすりつけようとクネクネする性質が備わったのです。でも、当の猫は「蚊避けのため」と考えてやっているわけではなく、マタタビを嗅ぐと気持ちよくなってクネクネしてしまうだけ。実際、マタタビに反応した猫はβ-エンドルフィンという脳内麻薬が出ていることがわかっています。

アルコールのような依存症はないので毎日与えても問題なし。ただ、3割程度の猫はマタタビに反応しないそうです。

Q. ヘンな場所の水を

飲みたがるのはどうして?

A. なわばり内で水が飲める場所は

すべてチェックし、ついでに水分補給。

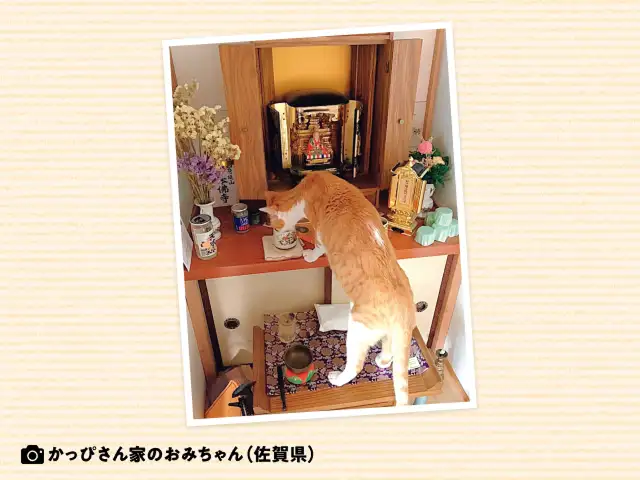

ちゃんと猫用の水を用意してあるのに、別の水を飲みたがる猫がいます。仏壇に供えてあるお水だったり、浴槽の水だったり、はたまた窓ガラスについた結露だったり。なんでそんな場所の水をわざわざ……と思いますよね。

猫の故郷はアフリカ。乾燥した砂漠地帯で水が飲める場所は貴重です。なわばりをパトロールするとき、水場のチェックは欠かせません。飼い猫も部屋をパトロールするついでに水場をチェックし、ついでにペロペロと摂取しているのです。

また、たいていの飼い主さんはフード皿のそばに猫用の水を置いていると思いますが、野生では捕えた獲物はその場で食べるか寝床まで持ち帰って食べます。水飲み場で猫が食事することはないため、食事場所とは離れた場所で水を飲むことを好むという説もあります。

にゃんコラム:「猫がイカを食べると腰が抜ける」「猫がアワビを食べると耳が落ちる」はホント!?

日本で古くからいわれるこれらの言い伝え、じつは本当なんです。イカをはじめ生の魚介類の多くにはビタミンB1を分解するチアミナーゼが含まれ、食べすぎるとちゃんと歩けなくなります( 腰が抜ける)。またアワビやサザエの内臓(ワタ)に含まれる成分は光過敏症を起こし、特に皮膚が薄く日光に当たりやすい耳がかぶれることが多いよう(耳が落ちる)。先人の教えちゃんと覚えておきましょう。