第4回「ご長寿猫の巻」

猫の世界も”高齢化”が進んでいます。永く一緒に過ごせるのはうれしいことですが、健康の維持や介護などの高齢化にともなう問題も出てきます。そこで、外見だけではわかりづらいご長寿猫の基礎知識からお世話の方法まで猫通ライターの富田園子さんに教えていただきます。

猫通ライター

富田園子さん

ペットの書籍を多く手掛ける編集者、ライター。日本動物科学研究所会員。著書に『教養としての猫』(西東社)、『決定版 猫と一緒に生き残る防災BOOK』(日東書院)など。

Q&A一覧

Q.うちの猫はまだ2歳。

猫の平均寿命はどれくらいなの?

A. 現在、日本の飼い猫の平均寿命は約16歳。

年々長生きになっています。

獣医学の進歩や栄養満点のフードなどにより、ここ30年で飼い猫の平均寿命は10歳以上も延びています。2024年時点で、犬の平均寿命は14.9歳、猫は15.92歳。猫は犬より1歳以上も長生きなのです(一般社団法人ペットフード協会調べ)。

完全室内飼いの猫の平均寿命はさらに長く16.34歳! 外を出歩くと交通事故や感染症にかかるリスクがある分寿命が短くなりますが、それを認識して室内飼いを徹底する人が増えたことも、猫が長寿になった大きな理由でしょう。

さらには、「猫の寿命が30歳になるのも夢じゃない」と語る研究者もいます。AIM医学研究所所長の宮崎徹氏です。高齢猫の多くは慢性腎臓病にかかりますが(4番目のQを参照)、特効薬などが存在しないため、”猫の宿命の病気”ともいわれています。宮崎氏は免疫細胞と関わりのあるAIMというタンパク質を世界で初めて発見し、それを利用した治療薬を開発中。猫の寿命が飛躍的に延びる日も近いかもしれません。

にゃんこラム:猫の最長寿記録は38歳!

記録に残っている中の最長寿猫はアメリカ・テキサス州にいたクリーム・パフちゃん、なんと38歳! 日本では青森県にいたよも子ちゃん、36歳が最長寿とされています。現在、存命中の猫で最長寿なのはイギリスにいるフロッシーちゃん、今年30歳を迎えます。これら3匹は全員メス猫。人間と同じで、猫もオスよりメスのほうが長生きの傾向があります。

ではオス猫の最長寿記録はというと、グランパ・レックス・アレン君、34歳。驚くことに飼い主はクリーム・パフちゃんと同じ人で、2匹は同じ家で暮していました。何か飼い方に秘訣があるのではと思ってしまいますが、飼い主に聞いても特別なお世話をしているわけではなさそう。単なる偶然なのか、不思議です。

Q.猫は何歳からがシニアなの?

A. 若く見えていても 7歳はシニアの入り口、

11歳からシニア世代です。

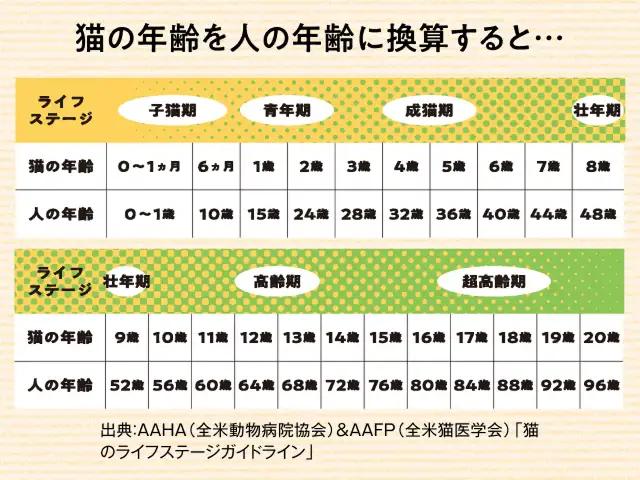

下の表は猫の年齢を人の年齢に当てはめたもの。人はだいたい60歳くらいからシニア世代と呼ばれますが、猫の場合も人の60歳にあたる11歳くらいから高齢期と考えてよいでしょう。7歳はシニアの入り口で目に見えない老化が始まります。

猫は1歳で成長をほぼ終え、その後は見た目があまり変わりませんが、人より早く年を取るということを忘れずにいたいものです。

Q. ズバリ、長生きするための秘訣は?

A.食事、歯磨き、健診、環境。

どれも若い頃からの継続が大切です。

人間と同じで、若い頃からの積み重ねがものをいいます。ここに挙げるのはどの世代にも共通するものばかり。さっそく今日から始めてみてください。

①年齢に合った総合栄養食のキャットフードを与える

フードは多くの種類がありますが、主食として適しているのは「総合栄養食」と表記のあるフードのみ。それ以外は「一般食」「副食」「おやつ」などと表記されており、どれも主食には適しません。小さい文字で表記されていることもありますが、よく確かめて購入しましょう。

また、同じブランドのフードでも年齢別に分かれていることが多いので、飼い猫の年齢に合ったフードを選びましょう。シニア用は抗酸化作用のあるビタミンが添加されているなど、世代に合った工夫がされています。

総合栄養食以外のおやつなどは、1日に必要な摂取カロリーの2割以内に収めること。2割以上与えると栄養バランスが崩れます。

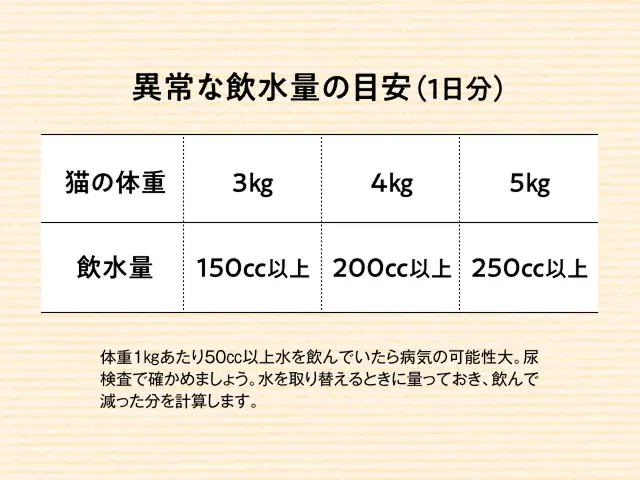

②水をたくさん飲ませる

砂漠出身の猫はあまり水を多く飲まない動物ですが、そのせいで泌尿器系の病気になりやすいという特徴があります。水を多く飲ませることで泌尿器系の病気を予防できるので、一ヵ所だけでなくあちこちに水入れを置く、自動給水機を導入するなど工夫してみましょう。

③歯磨きをする

歯の健康は全身の健康につながります。何もしないと3歳以上の猫の80%は歯周病になるといわれます。ガーゼで軽く拭うだけでも効果が望めます。ぜひトライしてください。

④定期的な健康診断

6歳までは1年に1度、7歳以上は半年に1度を目安に動物病院で健康診断を受けましょう。病気を早期発見できればその分早く治せます。

⑤ストレスのない環境

「昨日と同じ平穏な毎日」が続くことが、猫にとって最も望ましいこと。雷の轟音など飼い主ではどうにもできない事態もありますが、猫が怖いと思ったときにもぐり込める避難場所(猫用ハウスなど)があるとストレスからの早期回復が期待できます。

また、シニア猫は筋力が衰えて高いところに飛び乗ることが難しくなってきますが、階段状に段差を作ってお気に入りの場所まで行けるようにしてあげるのも効果的。ちょっとした工夫でストレスを減らすことができます。

定期的な健康診断

・0~6歳…1年に1度

・7歳以上…半年に1度

自分で訴えることのできない猫の不調を見つけるには健康診断が必須。猫の1年は人の4年にあたるので、もっと頻繁に受けても◎。

にゃんこラム:新しい猫はストレスになる恐れも

シニア猫がいる家に元気いっぱいの子猫を迎えるのはやめたほうがいいかもしれません。元気な子猫に触発されて快活さを取り戻す例もありますが、多くの場合、環境の変化についていけずストレスになる恐れが。特にずっと1匹飼いだったシニア猫は、新しい猫の出現が非常にストレス。やむを得ない事情で新しい猫を迎えるときは、シニア猫しか入れない場所を作るなど工夫が必要です。

Q.高齢猫に多い慢性腎臓病って

どんな病気なの?

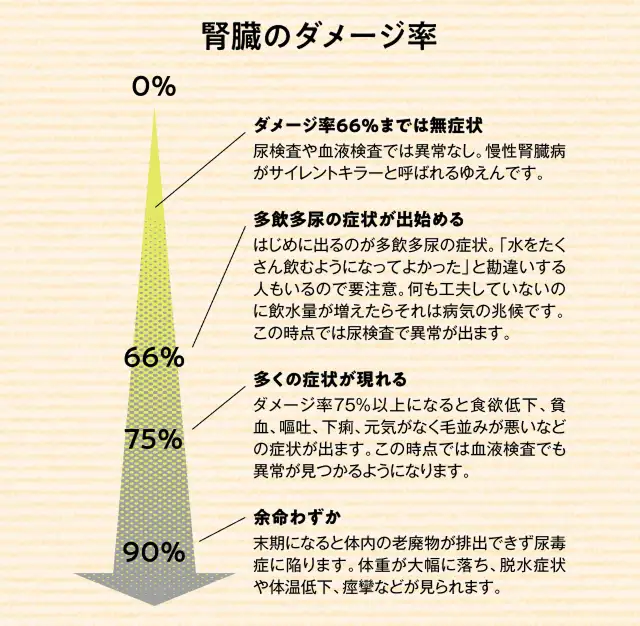

A.静かに進行するサイレントキラー。

15歳以上の猫の81%が慢性腎臓病です。

腎臓は体内の老廃物や余分な水分をろ過し、尿として排泄する器官。腎臓はネフロンという構造が数十万個集まってできていますが、このネフロンは負担がかかりすぎると壊れ、一度壊れると再生しません。一部が壊れても残りのネフロンがカバーするため、全体の3分の2が壊れるまで症状が出ないのが怖いところ。表面上は変化がないため”サイレントキラー”(忍び寄る殺し屋)とも呼ばれる病気です。

猫はオシッコが濃く水をあまり飲まないせいか慢性腎臓病になりやすく、高齢猫の多くが発症します。飼い主にできることはなるべく腎臓に負担をかけないこと。水を多く飲んでもらう工夫をする、塩分等が多い人間の食事はおすそわけしないなどが大切です。

Q.毎日点滴が必要といわれましたが、

通院が負担です。

A.練習すればあなたが点滴することができます。

人間の点滴は血管を探して針を刺す「静脈点滴」が主流ですが、猫の場合は皮膚と筋肉の間に針を刺す「皮下点滴」が主流です。血管を探す必要がないため比較的簡単に行なえるのが特徴。慢性腎臓病などになった猫には毎日の点滴が必要になる場合もあり、飼い主さんの負担を考えて自宅での点滴をおすすめしてくれる動物病院が多くあります。点滴に必要なセット(輸液バッグ、針など)を数日分まとめて病院からもらうことができるので、猫を連れて通院するより断然負担が軽くなります。はじめは病院で獣医師にレクチャーしてもらい、コツを学びましょう。嫌がって暴れる猫は保定(体を動かさないように固定すること)のしかたも教わります。猫を洗濯ネットなどに入れる、二人がかりで行なうのもひとつの方法です。

自宅での点滴も可能

上の写真は慢性腎臓病になったにゃんちーちゃんに皮下点滴をしているところ。自宅で治療できれば飼い主さんにとっても猫にとっても負担が軽くなります。

Q.認知症の猫がぐるぐる歩き続け、

排泄もあちこちでしてしまいます。

A.おむつやペットシーツで

排泄物を受け止めます。

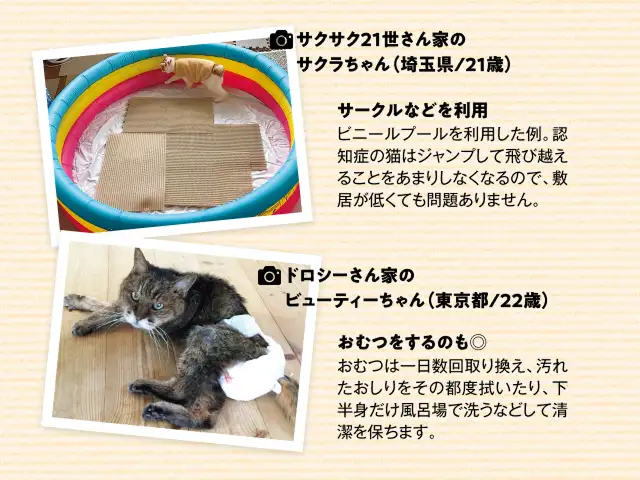

あちこちで排泄してしまう猫にはおむつをする手があります。市販の猫用おむつのほか、人間の赤ちゃん用のおむつにしっぽを通す穴を開けて使うこともできます(※)。

おむつを固定するためのカバーやサスペンダー付きのパンツを上から穿かせたりもできますが、どうしても脱げてしまうならおむつはあきらめ、部屋の一部にペットシーツを敷き詰めて猫はそこに入ってもらいましょう。布製のペット用サークルで囲ったり、下の写真のようにビニールプールを利用する手もあります。

認知症で徘徊する猫はとにかく前に歩き続け、放っておくと部屋の隅に頭を突っ込んでいることが多いのですが、円形サークルなら隅がないし、やわらかい素材なのでぶつかってケガすることもありません。

※人間の赤ちゃん用おむつに穴を開けて使用する場合は、中の吸収体が漏れないよう切った部分をテープで留めてください。

Q.寝たきりの猫のケアは

どうしてあげればいい?

A.食事、排泄、清拭、寝返りをうたせる。

すべてのお世話が必要になります。

とにかく身の回りのお世話すべてをやってあげなければならないので、ここではすべてを書き切れないのですが、大事なのは「困ったらその都度かかりつけの獣医師に相談する」こと。専門家ならよい方法やよいグッズを教えてくれるはずです。介護生活の中では猫が便秘になったりごはんを食べなくなったりといろいろなことが起きますが、とにかくすぐ相談すること。投薬やサプリメントで改善したり、マッサージで改善することもあります。

専用のマットに寝かせる

寝たきりは床ずれができやすいので低反発マットなどに寝かせたうえ、2~3時間おきに体の向きを変えてあげます。

アルテア体圧分散マット

お問合せ先:PEPPY //www.peppynet.com/

排泄はペットシーツで受けとめる

猫が排泄したらシーツを取り換えて清潔を保ちます。おしり周りは毎日清拭を。定期的に下半身だけ風呂場で洗ってあげるのもよいでしょう。

体の清潔を保つ

目ヤニ、鼻水、よだれなどは毎日拭いてきれいにします。ホットタオルを使うのもおすすめ。爪が伸び続けて肉球に刺さることがあるので、爪切りも定期的に行ないます。

食事の介助

ムース状のウエットフードを指に取って口に入れてあげたり、流動食をシリンジ(注射器型の注入器)で与えるなどの方法があります。

にゃんこラム:自分に“もしも”があったときのことも考えておこう

飼い主が亡くなったり高齢者施設に入ったりしてペットの行き場がなくなるという社会問題が多発しています。「自分はまだまだ」と思っていても、対策をしておくに越したことはありません。万一のときに猫を託せる人を探して、きちんと話をしておきましょう。「子どもがいるから大丈夫だろう」という曖昧な期待で終わらせてはダメ。遺族がペットを保健所に連れて行く例は珍しくないのです。猫を託す相手には飼育費を渡す準備もします。複数いる子どものうち猫を渡す一人に遺産を多く残したり、法定相続人以外に遺贈したりする場合は遺言書が必要です。

Q.猫の治療費が高額で

やりくりが大変です…。

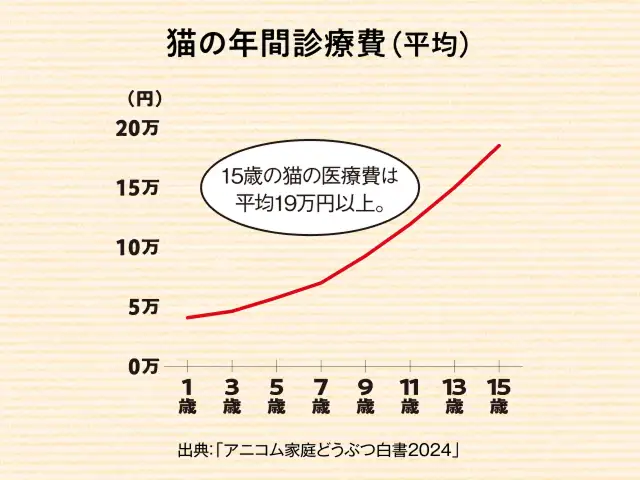

A.猫が高齢になるほど医療費は高額になります。

家計が苦しいときは治療方法の相談を。

人間もそうですが、猫も高齢になるほどあちこちに不調が現れます。それを想定して若いうちから貯金をしたりペット保険に入っておくのがベストです。

いま猫の治療費で苦しんでいる人は、かかりつけの獣医師に正直に相談してみましょう。いまより安価にできる治療内容を提案してくれるかもしれません。「最先端の治療を受けさせてあげなければかわいそう」というわけではないのです。

にゃんこラム:動物病院は自由診療

獣医療はすべて自由診療なので、同じワクチンや同じ薬の処方でも病院によって費用が異なります。「ワクチン●●●円、初診●●●円」などHPに記載しているところもあります。費用のほか獣医師の腕や自分との相性も含めて病院を選びましょう。

Q.猫の介護で毎日疲れ果てています…。

A.一人で抱え込まずに家族やペットシッターを頼りましょう。

人の介護と同様、一人で抱え込むと身体的にも精神的にも参ってしまいます。特に付きっきりの介護は飼い主さんにとってもストレスですよね。家族にバトンタッチする時間を作ったり、ペットシッターを利用したりするのも手です。

ペットシッターの中には愛玩動物看護師の資格をもつなど専門知識のある人がいます。そういうシッターさんなら安心して介護を任せられるでしょう。かかりつけの動物病院に預かってもらうという方法もありますが、環境が変わると猫はストレスを感じますから、在宅で介護してもらうのがベターです。

真面目な人ほど一人で抱え込みがちですが、自分の疲れやストレスをコントロールするのが猫のためになると肝に銘じましょう。あなたが頑張りすぎて倒れるのが一番いけません。