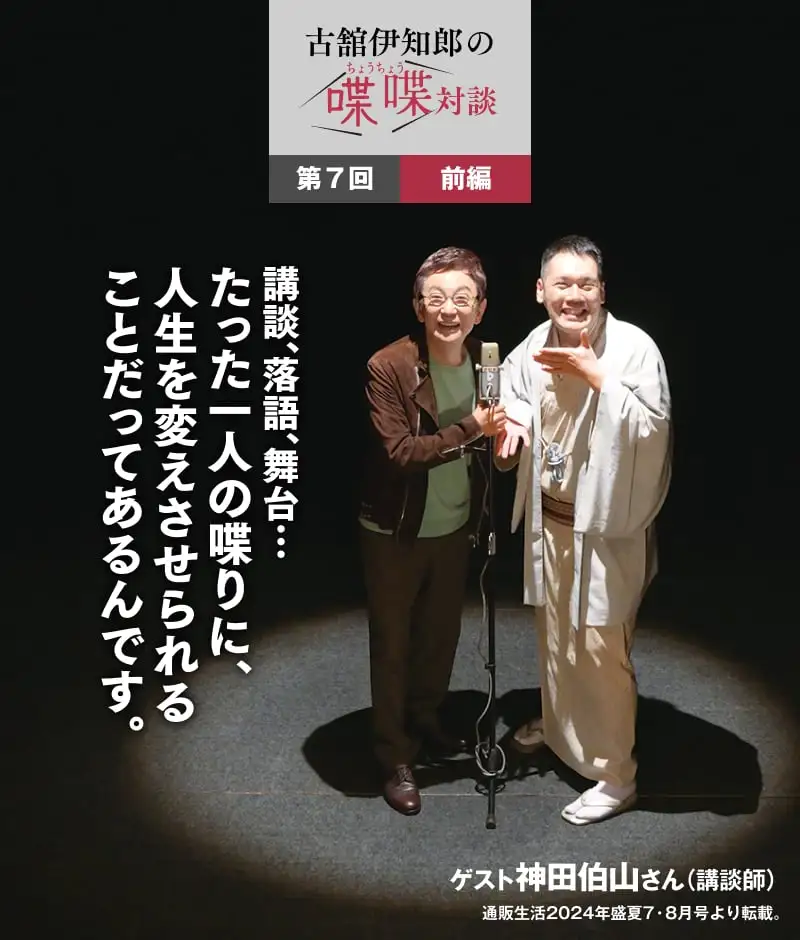

「喋る」をふたつ重ねて 「喋喋(ちょうちょう)」。

希代のおしゃべり・古舘伊知郎さんが

ゲストを迎え、おしゃべりを重ねます。

マイク一本で観客を魅了する「ひとり喋り」の芸。

その舞台をライフワークとして続ける古舘さんが、

講談の世界に現れた新星・六代目神田伯山さんの

〝喋り〟の魅力に迫ります。

会話のセッションが始まりました。

古舘伊知郎さん

ふるたち・いちろう●1954年、東京都生まれ。大学卒業後、テレビ朝日にアナウンサーとして入社。84年に退社後も数々のテレビ番組で活躍。ネットテレビ局ABEMAで『For JAPAN -日本を経営せよ-』(金曜21時30分〜)の司会を務める。

神田伯山さん

かんだ・はくざん●1983年、東京都生まれ。2007年、講談師・三代目神田松鯉に入門し「松之丞」を名乗る。20年に真打昇進と同時に六代目神田伯山を襲名。TBSラジオで「問わず語りの神田伯山」(金曜21時30分~)レギュラー。

- 伯山

- 古舘さん、お待たせしてすみません。撮影前に着替えようと思ったら長襦袢が見当たらず。15年この商売をしていますが、初めてのことで……。

- 古舘

- いえいえ、これも伯山さんの作戦だったのでしょう。宮本武蔵じゃないけれど、わざと遅れて僕のしゃべりたい気持ちを高ぶらせてくれた(笑)。

伯山さんとは以前にテレビ番組でもご一緒しましたが、われわれは同じ「古舘」姓という縁があるんですね。伯山さんの本名が古舘克彦。2人とも先祖は佐賀の唐津で、おそらくは遠い親戚なんじゃないか。 - 伯山

- 小さい頃から名前の漢字を聞かれるたび「古舘伊知郎さんの古舘です」と答えていました。そしたらみなさん「ああ」とわかってくれる。古舘さんはずっとフルタチ界のトップランナーを走ってくださった方です。

- 古舘

- 僕も最近は、縁のある方がすごい講談師になっているのが自慢です。

- 伯山

- 古舘さんはもちろんアナウンサーで大成功されていますけど、もし講談師になっていたとしても、今ごろは人間国宝になっていらっしゃったかもしれません。日本の話芸の伝統から言えば最も講談に向いている人が、ちょうど講談が衰退している時代に生まれてしまった不幸なんじゃないでしょうか。もっとも、そんなこと言ってもしょうがないんですけど、講談界は人材を取り逃がしているなと思って。

- 古舘

- たしかに僕が若い頃、講談はもうメジャーな芸ではなかったですね。それでテレビやラジオに出ている芸人さんに憧れたけれど、自分の特性には向いてないと思って、「アナウンサー」になったところがあります。

でも、講談は「読む」というし、僕は「喋り」だけど、共通点もあります。たとえば、僕はずっと日本人の感覚の底流には万葉集の時代から「七五調」があると考えてきました。だから司会や実況もだいたいは七五調がベースになっている。講談も、基本的には七五調の地の文で物語を読んでいくわけですね。もちろん、独特の抑揚や間合いは「七五調」だけで割り切れるものではないですが。

- 古舘

- 伯山さんの講談を聞いていてすごいなあと思うのは、聞いている僕たちを読んでいる物語の中に連れていってくれることです。江戸時代の話なら江戸時代に、ふわっとタイムスリップさせてくれる。雨が降っている場面だったら、本当に雨が降ってきたような気がしてくるんです。しかも、それを「ひとり喋り」でやってしまうわけだから「喋るタイムマシン」なんですよ。

- 伯山

- 僕も先日、古舘さんのトークライブ「トーキングブルース」を聞かせていただきました。すごかった。2時間半、1摘の水も飲まずに喋り続けるパワーに感服しました。「オレの全盛期は今だ」と見せつけているようでした。

- 古舘

- 自分でも当然老いや衰えは感じるし、声のキーも昔より下がってます。だからこそ、何もない舞台に水だけ置いているのに意地でも飲まない。飲んでしまうと等身大の、69歳でヘロヘロな自分に戻ってしまいそうだから。水を飲まないことで、自分で自分を騙しているんだと思います。

- 伯山

- そういうところが、少し義太夫語りに似ていると思いました。講談や落語は、語り手が年を取れば口調をゆっくりにしたり、年を重ねたなりの芸に変わっていくんです。でも、義太夫はそうじゃない。いかに自分の最高の音を出し続けられるかが鍵で、常に全盛期の芸を目指す。「この高音が出なくなったら引退する」という方もいらっしゃいます。古舘さんからもそうした矜恃を感じました。

一方で、伝統芸能はすでに型が備わっている。ところが古舘さんは「実況」や「ひとり喋り」という芸を一から開拓されてきていて、本当に「道なき道」を歩んでおられる点をすごく尊敬しているんです。

伯山さん、古舘さんの

ユーチューブ番組

神田伯山

ティービィー

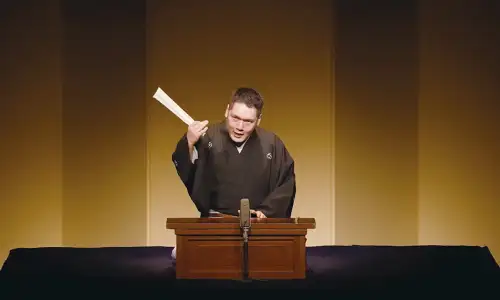

【講談】神田伯山「中村仲蔵」inイイノホール(2023年2月20日口演)より。

講談や寄席演芸の魅力を伝えるため、神田伯山襲名と同時にスタート。人気演目の「中村仲蔵」、連続物「畔倉重四郎」全19席ほか、新宿末廣亭の楽屋密着など多彩な映像を楽しめる。

神田伯山さんのユーチューブはこちら

古舘伊知郎

チャンネル

「水原は最初から大谷をカモにする気だった。大谷関与説のマスコミは反省すべし。【違法賭博問題】」2024年4月12日配信より。

国際情勢から芸能まで日々の話題を独自の視点で解説する「古舘ニュース」を中心に配信。NHK紅白歌合戦の司会を共に務めた上沼恵美子さんなどとの「ゲスト対談」も充実の内容。

古舘伊知郎さんのユーチューブはこちら

小学生の頃には受け止められなかった

思いが忠臣蔵の物語につながる。

- 古舘

- 今日はまず「古舘克彦」が「神田伯山」になるまでの話をお聞きしたいと思っています。前名の「松之丞」時代に出された『絶滅危惧職、講談師を生きる』(新潮文庫)の中でも語っておられますが、高校時代に落語にはまり大学受験に失敗した後、初めて立川談志の独演会を聞きに行く。このとき全身にしびれが走り、会場から駅までの帰り道の間ずっと「鳥肌立っていた」とありました。

- 伯山

- 談志師匠は「本当にいい芸を見ると鳥肌が立つ」とおっしゃっていたそうですが、まさにそのとおり。まず体が反応したんです。それまでエンターテインメントといえば映画がいちばんだと思っていたけど、制作費に何億円をかけた映画よりも、自分にとってはその日の高座のほうが圧倒的でした。一人の落語家がただ座って喋っているだけなのに、ひとり芸ってこんなにすごいものなのかと衝撃を受けました。

- 古舘

- 僕も生前、談志さんとは親しくさせてもらい高座を見ていましたが、「鳥肌立った」という伯山さんの感受性には完敗です。「談志さんの落語には悲しみの奥行きがある」と伯山さんはよく言われていますが、若い頃からその「悲しみ」をキャッチしていた。

- 伯山

- それはやはり、僕が小学校4年生のときに父親を失っていることが関係していると思います。本来ならまだ「死」なんて考えなくていいはずの時期に、「死」がすごく身近なものになってしまった。そこからは、ジグソーパズルでいえばピースが一つ足りない状態。何かで埋めなきゃいけないという思いがずっとあったような気がします。

- 古舘

- そこで出会ったのが談志さんの落語だった。後に弟子入りすることになる講談の師匠・神田松鯉先生に対しても、どこか父性を求めたところがあったんでしょうか。

- 伯山

- そうかもしれません。この世界、ひとり親家庭で育った人だけでなく、何かが「欠けている」人が多いように感じます。講談や落語は弟子入りという、他の世界ではあり得ない制度を通じて入門するわけですから、「普通」じゃない人が多いんだと思います。

- 古舘

- 談志さんの落語に衝撃を受けたわけですから、普通に考えると落語家を志して立川一門に入門……となるんでしょうが、そうはならなかった。なぜ落語でなく講談だったんでしょう。

- 伯山

- 談志師匠の落語を聞いてすごいと思った、その「すごい」を分解して分析していったんです。脳内MRIとでもいうんでしょうか。そうすると、談志師匠の落語のベースには講談があって、自分が惹かれたのはその「講談的要素」なんだと思ったんです。

- 古舘

- 大学時代によくそんな分析ができましたね。

- 伯山

- 多分、僕は臆病なんです。弟子入りというのは永久就職みたいなものですから、「自分はこの人の何に惚れたんだろう」とか「この人の芸のどこがいいんだろう」ということがちゃんとわかってないと、不安じゃないですか。

- 古舘

- 実際に松鯉先生のところへ入門したのは、大学を卒業してから。

- 伯山

- 大学4年間はひたすら講談や落語や浪曲の高座に通って、話芸の分析や勉強を続けていました。最前列に座っているくせにくすりとも笑わずに聞く、嫌な客だったと思います。

大学中退して入門という道を取らなかったのは、やっぱり臆病だから。いろいろ言い訳を付けて先延ばししたいという気持ちがあったのと、学費を払ってくれている親に悪いという気持ちもありました。あと、師匠の松鯉は真面目な人と聞いていたので、中退だと「卒業してから来なさい」と言われるのではないかと考えました。実際に弟子入りを志願したとき、「大学は卒業したのか?」「はい」「ならいい」というやりとりがあったので、そこは思ったとおりでした。

撮影/山口規子、

古舘さん/ヘアメイク:林達朗、スタイリスト:髙見佳明、衣装:ライダースジャケット¥159,500(チンクワンタ/ビームス エフ)、ニット¥28,600(フィリッポ デ ローレンティス)、パンツ¥59,400(ベルナール ザンス/ビームス エフ)、その他全てスタイリスト私物。

撮影協力/プーク人形劇場