いま、わが国の子どもの7人に1人、およそ280万人が「貧困の状態にある」と言われています。ランドセルが買えず、入学式に1人リュックサックで出席する子。夏休みに入って給食が食べられなくなると痩せてしまう子。ふつうの子どもにとっての「あたりまえ」に手が届かない子どもが、私たちのすぐそばにいるのです。

お金のことでつらい思いをしている子どもたちに、少しでも寄り添っていきたい。私たちがはじめたのが、この「ネット1%寄付」です。

「オレ、高校に行けないかも……」という子どものつぶやきから私たちの活動は始まりました。

NPO法人 豊島子どもWAKUWAKUネットワーク/東京都豊島区

取材・文=釜池雄高(通販生活編集部)

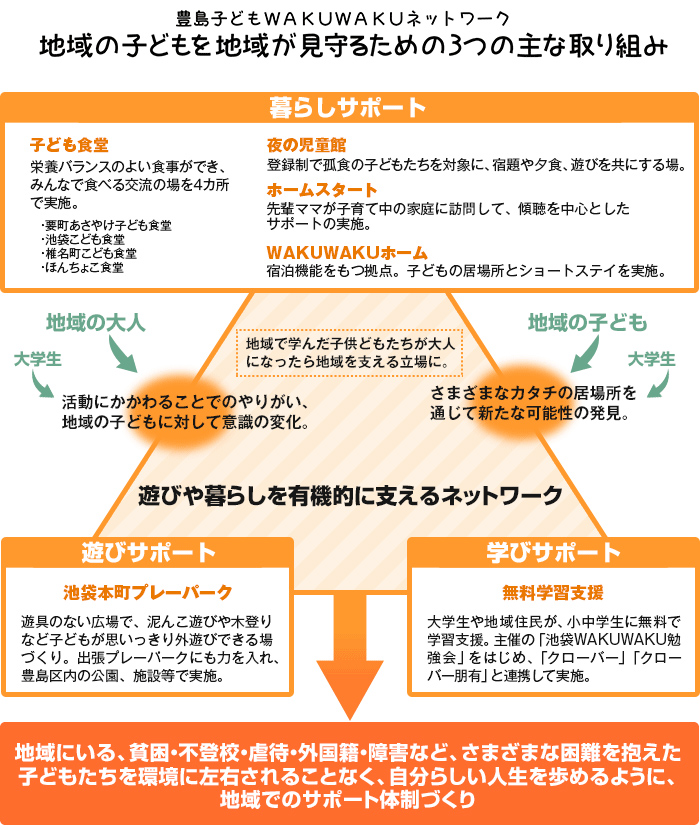

東京都豊島区で、こども食堂や無料教育支援をはじめ、子どもに関する様々な支援を行なう「豊島子どもWAKUWAKUネットワーク」。

その先進的な取り組みは、全国から注目を集めています。

理事長の栗林知絵子さんと事務局長の天野敬子さんに、地域で子どもに寄り添った活動を続けるその原点から伺いました。

栗林知絵子さん(左)●NPO法人「豊島子どもWAKUWAKUネットワーク」理事長。豊島子どもWAKUWAKUネットワークの一連の活動により、2015年度「あしたのまち・くらしづくり活動」内閣官房長官賞、2015年度東京都女性活躍推進大賞などを受賞。豊島区で民生児童委員を務める。

天野敬子さん(右)●「豊島子どもWAKUWAKUネットワーク」事務局長。不登校・ひきこもり研究所を主宰し、不登校生とその親への支援活動に携わる。現在は、墨田区のスクールソーシャルワーカーとしても勤務する。

つづきを読む

栗林実は私、結婚して自分に子どもができるまで、子どものことってそんなに好きじゃなかったんです。

私自身が小さい頃、新潟の自然のなかで思いっきり遊んでいたので、自分の子どもたちにもそういう場が欲しくて、2004年に区政70周年事業で豊島区が立ち上げた「池袋本町プレーパーク」の運営に参加しました。それが地域の子どもたちと関わり始めたきっかけでした。

プレーパークでは、子どもが思いっきり外遊びできるように見守る大人が常駐します。当初は現場にいる大人が私ひとりだったからなのか、子どもたちが、「お腹空いた。昨日からご飯食べてないから何か食べるものちょうだい」「オレ、高校に行けないかも……」なんてことを、ふたりになったときにぽろって話してくれたんです。

そういう子どもたちがいることを、私は知ってしまった。だったら、私のようにおせっかいな人たちがつながれば何かできるんじゃないかと思って、天野(敬子)さんはじめ地域の方たちに相談したのが「豊島子どもWAKUWAKUネットワーク」(以下、WAKUWAKU)の始まりなんです。

天野栗林さんから相談を受けたとき、私は同じ豊島区内で不登校やひきこもりの子どもたちの相談支援をしていました。子どもに関わる地域の大人たちがネットワークをつくれば、もっと子どもたちのためにできることが広がると思ったんですね。

2012年6月に社会活動家の湯浅誠さんに来ていただいてWAKUWAKUの設立シンポジウムを開催し、1年後の13年8月に法人化しました。まだたったの5年ですが、WAKUWAKUができることも徐々に増えてきました。

栗林WAKUWAKUの活動は、地域の子どもを地域で見守り育てるために、子どもと地域の人たちが関わる場所をつくることが中心です。

WAKUWAKUのキッカケにもなった「池袋本町プレーパーク」以外に、学びの場である「無料学習支援」、子どもがひとりで来ても安心してご飯が食べられる「こども食堂」や「夜の児童館」、何かあった際の宿泊機能を持った「WAKUWAKUホーム」、子育て中の家庭に研修を受けた先輩ママが訪問して話を聞いたり家事を手伝ったりする「ホームスタート・わくわく」といった活動をしています。

いくつかの活動を並立していることで、プレーパークで常連になった子が「お腹空いた」と言ったら、こども食堂に連れて行くことができます。

学習支援に毎回来る子の中には、家庭に勉強をする環境がない子やひとり親家庭の子も多い。そういう子たちがこども食堂に来て、家庭的な雰囲気のなかで会話をしながらご飯を食べる体験をすることは、人生を豊かにすると思うんです。

この前、こども食堂と学習支援に来ていたひとり親家庭の女の子が就職したんです。自分と同じような境遇の子に、こういう場所があるって教えてあげたい。私もWAKUWAKUのことを手伝いたいって言ってくれました。

地域のなかで居場所があると、みんなおせっかいになって戻ってくる。私たちは「おせっかえる」と呼んでいますが、この循環をつくれるのが地域活動の醍醐味ですね。

子ども食堂には地域から多くのボランティアが集まって、子どもたちの食事を作る。

天野この1~2年で、区役所に相談に来られた方にWAKUWAKUの活動を紹介してもらえるような連携ができてきました。月1回、無料学習支援をしている団体と区や社会福祉協議会が参加する集まりがあります。

そこに、区で子どものいる生活保護家庭を支援する「子ども・若者支援員」さんが毎回参加してくれて、お互いに気になる子どもをつなげあう関係性ができてきたことが大きいと思います。

栗林WAKUWAKUの特徴は、活動に携わっている多くが豊島区民であることです。子どもは、自分から地域の外に出ていくことはほとんどないので、地域住民でなければ伴走的な支援はできません。

この街に一緒に住む仲間として、ずっと関わっていけるのは地域活動のよさですよね。

必要としている家庭に確実に支援を届ける

行政や学校と協力することで、必要としている家庭に確実に支援を届けることができます。

その好事例と言えるのが、豊島子どもWAKUWAKUネットワークが新しく始めた「豊島おなかいっぱいPROJECT」と「WAKUWAKU入学応援給付金」のふたつの事業です。

新しい事業とはどんな仕組みなのか。理事長の栗林さんおひとりに詳しい話を伺いました。

「これまで私が関わっていた地域は、小学校や中学校の校区くらいの範囲でした。

でも、豊島区内にはもっと支援が必要な人がいるし、私たちができることも増えてきたので始めたのが、『豊島おなかいっぱいPROJECT』と『WAKUWAKU入学応援給付金』です。

豊島区に住むひとり親の方は、毎年夏休みに区役所に現況届けを提出しに来ています。

区にお願いして、今年からその案内の封筒のなかにおなかいっぱいPROJECTのチラシを同封してもらうことができました。

これで豊島区に住む約1300のひとり親世帯に情報が届くことになります。

必要事項を書いてWAKUWAKUに直接申し込んでもらうと、お米や調味料、缶詰などの食料品やお菓子など5000~8000円分くらいのパッケージを送ることができます。

食材は、フードバンクの『セカンド・ハーベスト・ジャパン』さんから無料で提供していただき、詰め込む作業はWAKUWAKUのスタッフとボランティアさんにお願いしています。

送料とダンボール代は実費がかかるので、今回いただいたカンパを使わせていただく予定です。

昨年は活動のスタートが遅くて、半分くらいのひとり親世帯にしかチラシを配れませんでした。

それでも99世帯から申し込みがあり、夏休み、冬休みと食料パッケージを届けています。

冬休みに送ったときは、『子どもが「サンタクロースって本当にいるんだね」って喜んで荷物を開けました』と報告してくれたお母さんもいて、同じ街に『あなたたちを気にかけている人がいる』というメッセージも伝えられたと思います。

春休みに送ったのは、入学応援給付金でつながった50世帯も含めて、150世帯になりました。今年の夏休みには、倍の300世帯くらいに届けたいと思っています」

行政や学校と取り組むことで、支援はさらに充実する。

「入学応援給付金というのは、生活保護世帯、住民税非課税世帯、児童扶養手当や就学援助を受給している世帯などを対象に、高校等へ進学する際に4万円を給付する取り組みです。

豊島区の教育委員会や、区内の公立中学校の校長先生の会にも協力していただいて、公立中学校に通うすべての中学3年生に案内チラシを配布しました。

校長先生たちも、『大変な家庭があるのはわかっているので、気になる生徒には個別に案内をするようにします』と言ってくれました。

区の子ども・若者支援員さんにも情報を共有していたので、中学3年生がいる生活保護世帯の家庭には、支援員さんがすべてまわって申し込み用紙を手渡してくれたんです。

WAKUWAKUらしいのは、親御さんに直接給付金を受け取りに来てもらったこと。

協力してくれる弁護士の方とWAKUWAKUのスタッフのふたり体制で、今回支援した50世帯の親御さんから生活状況などをヒアリングして、その場で給付金を渡しました。

お祝い袋に新しいお札を入れて、『おめでとう』って手渡しできるのは地域活動ならではですよね。

話を聞くと、WAKUWAKUのことを知らない方でも、学校で配布されたものだから安心して申し込んだと言ってくれました。

なかには初めて自分が大変だということを人に話せたと泣いてしまったお母さんもいました。

これまで学習支援でつながっていたご家庭でも、実は生活保護を受けていたと聞かされたり、私たちが知らないことも多かった。

改めて状況がわかったので、これからの支援にも活かすことができます。

私たちがわからない部分は、弁護士さんがすぐに解決の道筋を示してくれたケースもあったし、弁護士さんに同席してもらえたのは大きかったですね。

入学応援給付金は手渡しで。このときの会話が支援をより充実させる。

WAKUWAKUのことを知らなかった方は、こども食堂にも学習支援にも行ったことがない方がほとんどです。

それが行政や学校と協力しながら進めることで、たくさんの新しい方たちとの接点ができ、すぐにこども食堂に来てくれた方もいました。

入学応援給付金は今回、就学援助がない新高校1年生を対象にしました。

でも、中学校に入学する子に同じことができたら学習支援につなげる効果が大きいんじゃないかとか、だったら新小学1年にもやれたらいいよねって話も出てきています。

私たちはこれからも、子どものつぶやきに出合い、その言葉から次の支援をつくっていく地域活動を続けていきます。私もそうでしたし、WAKUWAKUに関わってくれている人も、子どもたちと出会うことで生活がすごく豊かになったと思うんです。通販生活読者のみなさんも、それぞれの地域でぜひ子どもたちと出会っていただけたらうれしいです」

この活動に、300万円をカンパしました。

豊島おなかいっぱいPROJECT 100万円

WAKUWAKU入学応援給付金 200万円

※おなかいっぱいPROJECTは、実費としてダンボールと送料が1世帯あたり約1000円かかる。入学応援給付金は、条件に該当する50世帯に各4万円を18年3月末に支給した。

活動を応援したい方は、

ぜひ下記へご支援をお寄せください。

NPO法人「豊島子どもWAKUWAKUネットワーク」

| 所在地 | 〒171-0014 東京都豊島区池袋3-52-21 |

|---|---|

| 電話 | 090-3519-3745 |

| 支援金受付 | 郵便振替口座 記号10100 番号56396291 加入者名トクヒ)トシマコドモWAKUWAKUネットワーク ゆうちょ銀行 店名○一八(ゼロイチハチ) 店番018 普通5639629 下記のサイトから、クレジットカードで寄付することができます。https://toshimawakuwaku.com/support/ |