いま、わが国の子どもの7人に1人、およそ280万人が「貧困の状態にある」と言われています。ランドセルが買えず、入学式に1人リュックサックで出席する子。夏休みに入って給食が食べられなくなると痩せてしまう子。ふつうの子どもにとっての「あたりまえ」に手が届かない子どもが、私たちのすぐそばにいるのです。

お金のことでつらい思いをしている子どもたちに、少しでも寄り添っていきたい。私たちがはじめたのが、この「ネット1%寄付」です。

親を見張っているから学校に行けない――不登校の子どもには、そんな理由の子もいるんです

NPO法人 アスイク/宮城県仙台市

取材・文=田村栄治(通販生活編集部)

学校に通わない「不登校」の小・中学生が増えています。全国合計で13万4000人を突破。フリースクールなど不登校の子どもたちが通う民間施設は、2015年時点で全国に474カ所存在します(※1)。

とりわけ比率が高いのが宮城県で、「1000人当たり17.6人」は全国一です(※2)。不登校の理由はさまざまですが、背景に貧困が絡んでいることも多いといわれます。

仙台市でフリースクールを運営しているNPO法人「アスイク」代表理事の大橋雄介さんに、学校に行かない子どもたちの現実についてうかがいました。

※1 文部科学省『小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査』(2015年)

※2 文部科学省『2016年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査』より。「不登校」は病気や経済的な理由以外で年30日以上欠席している状態。

大橋雄介さん●NPO法人「アスイク」代表理事。1980年、福島市生まれ。仙台や東京の企業で働いた後、東日本大震災をきっかけに2011年、アスイクを設立。被災児童の学習支援に取り組む。15年にフリースクールを開設した。

つづきを読む

「フリースクール」は、学校に行かない子どもたちを受け入れている場所だと知っている人は多いかもしれません。

では、子どもたちがどうして学校に行かないのか、その理由をご存知でしょうか?

事情はもちろん一人ひとり違います。ただ、私たちのフリースクールに現在在籍している26人の子どもたちや、私たちがこれまでに関わった不登校の子どもたちの多くには、共通点が見られます。

それは、多くの子どもが学校や家庭などの対人関係で深く傷ついた経験があること。そしてほとんどが、貧困や親の病気など自分ではどうしようもない問題を抱えていることです。

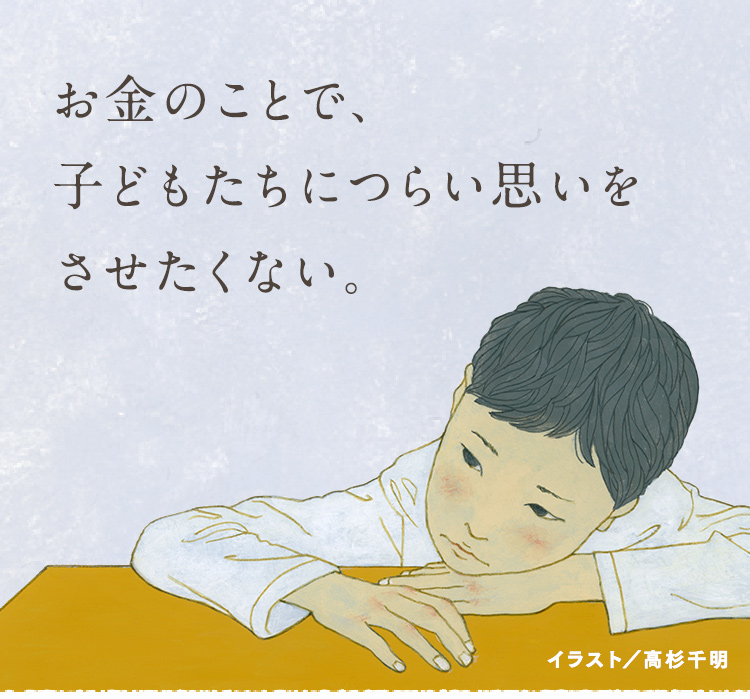

アニメキャラクターの特徴をパソコンで調べ、オリジナルのデータベースを作成する中学生。

ある男子中学生は、もともと学校を休みがちだったところ、同級生たちに「たまにしか来ないやつ」といじめられて、完全に学校に行かなくなりました。

そして、自宅に訪ねてくる福祉関係者からアスイクのことを聞き、週1、2回、姿を見せてはスタッフとカードゲームをしたり、市販のプリントを使って勉強したりしていました。

ある日、どうして学校を休むことが多かったのかと彼に聞いたら、「親を見張っていないといけないから」と言います。

えっ?と思って詳しく聞くと、「お父さんもお母さんもいつも『死にたい、死にたい』と言っている。薬でなんとか自殺しないように抑えているけど、目が離せないときが多いんです」と話してくれました。

そんな状態ですから、彼の両親は定職につけず、一家は生活保護で暮らしていました。食事の用意や掃除、洗濯などの家事も彼が頼りでした。

彼にしてみれば経済的にも精神的にもギリギリの状態で、落ち着いて学校に行けるような状況じゃなかったんです。

別の男子中学生は、ある日突然、先生から「同級生を無視したらダメだ」と一方的に叱られて、学校がイヤになりました。

彼は無視したつもりはなかったのに、同級生が「無視された」と先生に訴え、先生は事実関係を確認せずに、彼をきつく注意したということでした。

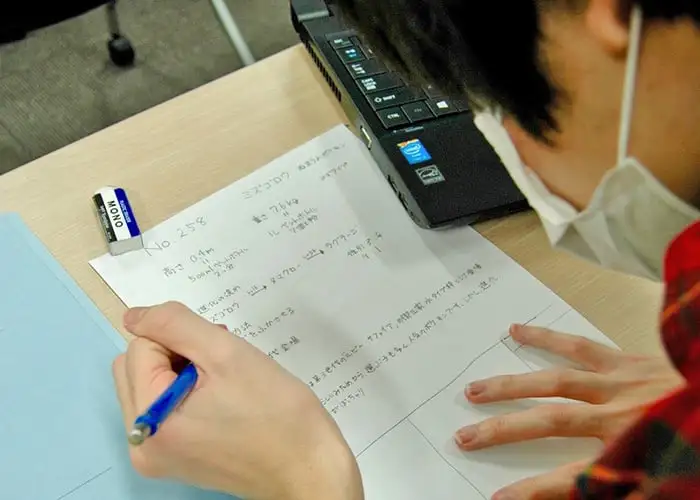

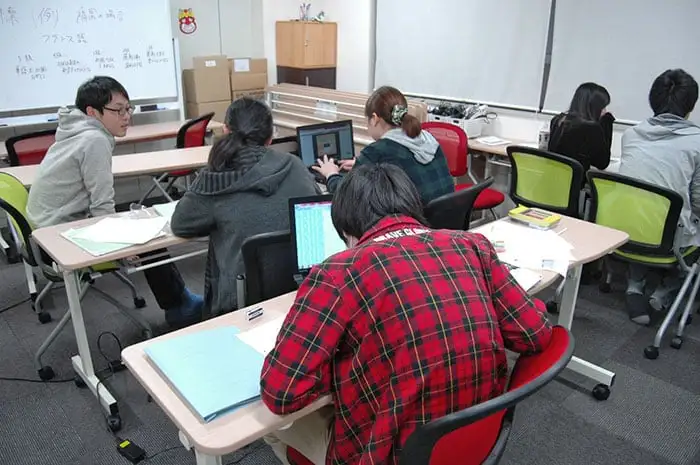

パソコン、おしゃべり、ゲーム……一人ひとりが、やりたいことをして過ごす。時折、スタッフが「うまくいってる?」などと声をかける。

そんなとき、悔しい気持ちや悲しい気持ちを人にぶつけたり、人から受容の言葉やアドバイスをもらったりできれば、子どもは胸の中のむしゃくしゃを整理して、何とか前を向くことができるかもしれません。

しかし、彼の家は母子家庭で、母親が2つも3つもパートをかけ持ちしてやっと生計を立てていました。

彼にすれば、クタクタになって帰ってきたお母さんに厄介な相談はしにくい。

相談したところで、逆に「あんたが悪いのよ」と厳しい言葉が返ってくる可能性が高いことは、過去の経験から学んでいました。

結局、彼は先生や同級生に対する不信感を和らげることができず、学校に足が向かなくなったようでした。

ほかにも、父親の暴力から逃れるために母親と一緒にシェルターに避難し、そのまま学校に行かなくなってしまった女子中学生もいます。

学校でリストカットをするなどして、先生たちにも腫れ物のように扱われ、学校に行けなくなった女子高校生もいました。虐待を受けた経験のある子どもも珍しくありません。

不登校の子どもたちは、怠け者だから学校に行かないわけではないのです。

宮城県の不登校率がなぜ高いのか、明言はできません。

東日本大震災で家族を失ったり、震災をきっかけに親が離婚や失業したりして、家族関係や経済状況が厳しくなった人が多かったことも少なからず影響していると思います。

ゴザの上であぐらをかいてタブレット端末を操作する小学生。隣でスタッフが見守る。

仙台駅から徒歩5分ほどのビルの2階にある私たちのフリースクールは、広さ約90平方メートル。大型テーブルといすが置いてあるスペースや、ゴザが敷いてあるコーナー、ホワイトボードと長机を並べている場所などが、ゆるやかに仕切られてつながっています。

現在、小学生2人、中学生18人、高校生6人の計26人が在籍しています。

ほとんどの子どもは仙台市内の自宅から通っていますが、市外から来ている子どもも5人います。

一番遠くから来る高校生は、JR東北本線で片道1時間以上かけて通っています。

子どもたちがここに来るようになったきっかけはさまざま。

ホームページで私たちのことを知った親や保護者に連れられて来る子どももいれば、スクールソーシャルワーカーや生活保護のケースワーカー、児童相談所の職員などにここを紹介されてやって来る子どももいます。

月曜日から金曜日まで、午後1時にオープンすると、子どもたちが一人、また一人と姿を見せます。

「こんにちはー!」と元気よくドアを開けて入って来る子どももいますし、静かにスッと入って来る子どももいます。

全員がそろうことはほとんどありません。寝床からなかなか起き上がれなかったり、他人の視線が怖くて自宅からなかなか出られなかったりする子どももいますから。一度に集まる人数は多いときで12、13人ほどです。

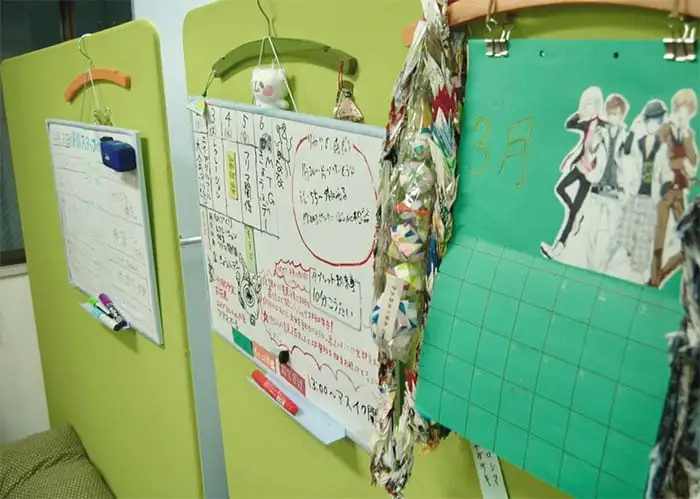

「エイプリルフール大会」「レクリエーション」などの週間予定や「タブレット約束事 10分こうたい」といった決まり事などが書かれた告知板。

学校のような時間割はありません。オープンから午後5時の終了時間までの間、いつ来て、いつ帰ろうと自由です。

ここで何をするかは、子どもたち一人ひとりがスタッフと相談して決めます。

「やりたいゲームがあるんだ」と言って家から持ってきた携帯ゲーム機で遊ぶ子、ノートを広げて大好きなアニメのイラストを描く子、本や漫画を読みふける子、パソコンでクイズを解く子……。

毎週水曜日は近くの多目的ホールを借りて、バドミントンや卓球、鬼ごっこなどをして体を動かします。

みんなでミサンガや写真立てをつくり、フリーマーケットに出店することもありますし、七夕まつりやクリスマスの季節には、みんなで街に出かけることもあります。

なんだ、遊んでいるようなものじゃないか、フリー「スクール」なんだからもっと勉強しなくていいのか、と思われるかもしれません。

でも、私たちのフリースクールは不登校の子どもたちの学力を伸ばすための場所ではありません。もっと別な役割があるんです。

子どもにとって快適な場所

不登校の子どもたちに、家以外の居場所を提供する――。

これが私たちのフリースクールの大きな役割です。

学校に行かない子どもたちは家に閉じこもりがちで、世界がどんどん狭くなっていく傾向がみられます。

困窮家庭で親が長時間働いているために家事をしなければならなかったり、親が心身の病気を抱えていたりすると、外出はなおさら難しくなります。社会から隔絶され、人とのコミュニケーションがうまくできなくなるなど、その後の生活に支障が生じかねません。

そういう子どもにまず必要なのは、家以外の居場所をもつことです。

居場所があれば、自分の気持ちを吐き出せたり、辛い思いをしているのが自分だけではないことに気づいたりします。また、周りの大人たちが子どものSOSを受け止めたり、気づいたりすることで、必要な支援につながりやすくなります。

大事なのは、ともかくここに来てもらうこと。そのためには、勉強をすべきだ、カリキュラムはこれだと押しつけるのではなく、本人がやりたいことをやってもらうことを大切にしています。

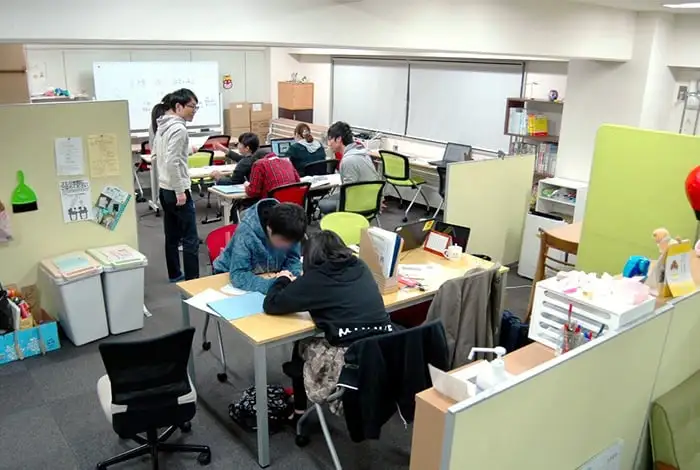

スタッフ(左端)に質問したり、教えてもらったりしながらパソコンに向かう。

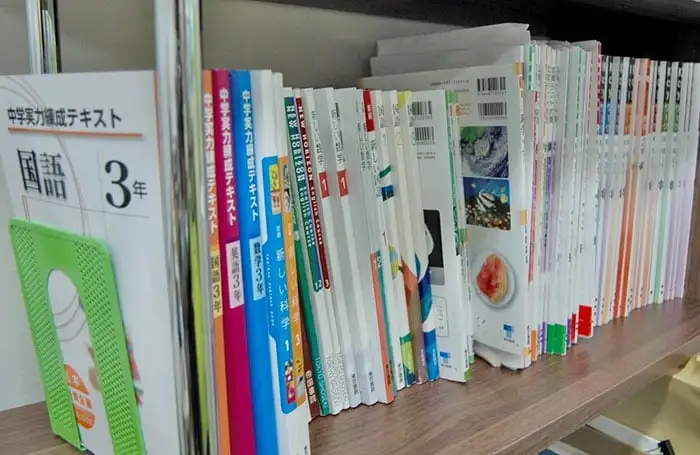

もちろん、学校で教えているような勉強も大事ですので、子どもたちのやる気がそちらに向いたときは、スタッフがていねいにサポートします。

ただ、ムリヤリ学校の勉強をさせようという考えはありませんし、学校に戻ることがゴールとも思ってはいません。

宮城県は小・中学生の不登校率が全国一ということですが、私は不登校が増えること自体は、必ずしも悪いことだとは思っていません。

ときに自分を傷つけてしまうほど、心身に大きな負担がかかっているのを我慢しながら無理に学校に行くくらいなら、行かないほうがいい。

大事なのは、学校に行かない選択をした子どもたちものびのび暮らしていける、多様性のある社会をつくっていくことではないでしょうか。

子どものニーズに応えるため、本棚には学習参考書もそろえてある。

私がこの場所をつくったのは、東日本大震災の直後に始めた学習支援活動が発端でした。

もともと社会の役に立つ事業をつくりたいという思いが強かった私は、仙台の会社でニートなどの支援に関わっていました。

でも、報告書をつくって終わりという仕事に満足できず、東京で別の会社に勤めたあとに独立し、これといった事業のアイデアもなく仙台に戻って来たんです。

そんな折、震災が発生しました。

自分に何ができるか考えた結果、ボランティアたちと一緒に避難所に入り、子どもたちに勉強を教える活動を始めました。

震災直後しばらくは学校が閉鎖されていたため、勉強したくてもできなかった子どもたちに喜ばれました。

ボランティアの大学生たちの協力を得て、学習支援は少しずつ広がりました。活動の場が避難所から仮設住宅へと移り、仙台市と協働で貧困世帯の子どもの学習・生活支援事業を続けていく中で、私はひとつのことに気がつきました。

集まって来ていた子どもたちの1割近くが、学校に行かない不登校の子どもたちだったんです。

スタッフ(奥)が子どもたちの話をじっくり聞く。スタッフは常勤2人、ボランティア3人の計5人いる。

学習支援事業は、あまり広くない空間にたくさんの子どもたちがいたので、人と一緒にいることが難しい子どもたちには合わないことがありました。また、勉強への抵抗感が強い子どもにとっては、つながりにくい場所でもありました。

私たちの学習支援は夜だけの活動でしたから、不登校の子どもたちが昼間に過ごせる場所がなかったのも、フリースクールをつくろうと思った理由のひとつです。

準備期間を経て、2015年、現在のフリースクールを開設しました。

私たちのフリースクールは、子ども1人の料金を月3万円に設定しています。

ただ、生活保護や児童扶養手当、就学援助を受けている家庭や、市民税非課税の家庭、罹災証明書を発行されている家庭からは、料金をもらっていません。

現在在籍している26人のうち、料金をもらっているのは1人だけです。

開設前は、有料と無料の利用者は半々くらいだろうと予測していましたが、ふたを開けたら困窮家庭の子どもがほとんどです。

不登校の子どもたちにとって、家以外の大事な“居場所”になっている。

家賃、光熱費、スタッフの人件費、文具などの消耗品費など年800万円近い費用はどうしているかというと、ほぼ全額を助成金で賄っています。

助成金は1回限りや単年度のものがほとんどで、安定した財源ではありません。私たちのフリースクールは、自転車操業の状態で、なんとか助成金を集めて3年間継続してきたのが実情です。

最近、国や自治体も不登校の子どもたちへの支援を唱えるようになりました。しかしいまのところ、私たちのフリースクールの運営が楽になったということはありません。

先日、ある子どもの母親から「学校に行かなくなって家でいつも暗い顔をしていた息子が、そちらに行くようになってからは表情が明るくなった。家で話をすることも増えました」と感謝されました。

家以外の居場所を必要としている子どもたちのために、できるだけ長く、このフリースクールを続けたいと思っています。

この活動に、300万円をカンパしました。

家賃 150万円

消耗品費 24万円

水道光熱費 14万円

その他 112万円

※「その他」に含まれるのは、子どもたちの交通費支援、ボランティアの交通費、印刷費、週1回開催の食事会の食材などを買う雑費など。

活動を応援したい方は、

ぜひ下記へご支援をお寄せください。

NPO法人「アスイク」

| 所在地 | 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-5-2 大野第2ビル2階 |

|---|---|

| 電話 | 022-781-5576 |

| メール | info@asuiku.org |

| 支援金受付 | 七十七銀行 本店営業部 普通7950055 口座名義特定非営利活動法人アスイク 代表理事 大橋雄介 ※ネットバンキングからお振込みの場合は「トクヒ. アスイク」と ご入力ください。 ※お振込後、お名前、ご住所、電話番号を上記メールアドレスにお知らせください。 クレジットカードでも寄付ができます。 https://kessai.canpan.info/org/asuiku/ |