2014年秋冬号

大人たちの戦争で満足に治療を受けられない子どもたちに1口2,000円のカンパを。

「ドイツ国際平和村」は、自国で十分な治療を受けられない子どもたちをドイツに連れてきて治療し、

治ったら母国へ帰す「援助飛行」という活動を50年にわたり続けています。

写真・文/西谷文和

8月20日、今年もアフガニスタンからドイツへの「援助飛行」が行われました。今回、ドイツで治療を受ける子どもは61人。ジャーナリストの西谷文和さんに、その出発から平和村での子どもたちの様子までを密着してもらいました。

アフガニスタンの首都カブール、赤新月社(赤十字)前には今年もたくさんの子どもとその家族が集まっていた。

その中の1人、ゼタラちゃん(10歳・A)は2年前、アフガニスタン北部のバラフ州で地雷を踏んでしまった。この国には約500万個の対人地雷や不発弾が埋まっていて、今も犠牲者が続出している。地元の病院で右足を切断。左足は切断せずに済んだが、地雷の破片が突き刺さった傷口から菌が入り込んで骨髄炎になっている。化膿止めの医薬品が不足し、劣悪な衛生状態のため、本来なら治癒する病気やケガが、悪化してしまうのだ。

「もう痛みはないかい?」

マルーフ医師が微笑みかける。骨髄炎の傷口に消毒液を塗りながら、マルーフ医師は付き添いの父親に何やら現地語で語りかける。ゼタラちゃんの生活状況を聞き出していたのだ。義足はもちろん、松葉杖もリハビリ施設もないので、ゼタラちゃんはこの2年間、自宅で座ったままの生活を送っていたのだった。

やけどによって顔面の皮膚が引きつっているイブラヒーム君(6歳・B)と、同じくやけどで両手指を失ったズフラブ君(4歳・C)もいた。貧困のために、安全な調理器具を買えないアフガニスタンの家庭では、このような事故が頻発するのだ。

ドイツ平和村のスタッフ、ケビンさんとマリアさんが病状の最終チェックをした上で、子どもたちの腕に番号札を巻き付けていく。付き添いの父母たちが口々に喜びの声を上げる。

「マーシャアッラー!(神の恵みだ!)」

ドイツでの治療は、彼らにとってまさに天からのプレゼントなのだ。

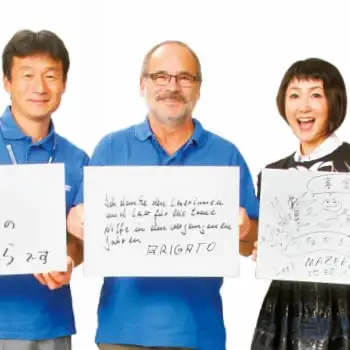

日本人スタッフのがんばりがドイツ平和村を支えている。

翌朝、子どもたちがバス3台に乗り込み、カブール国際空港へ。お母さんと一緒にドイツに行けると思い込んでいたイブラヒーム君がバスの中で大泣きする。ズフラブ君は半べそをかきながら不安そうに外を眺め、お父さんの姿を追っている。ゼタラちゃんは笑顔で家族に手を振っている。

プァーン。大きくクラクションを鳴らし、バスが出発。早くて半年、長ければ3年以上のドイツでの治療が始まる。バスに向かって手を振る家族たち。次にこの場所で再会する時は、見違えるほど元気になった我が子の姿を見ることになるだろう。

援助飛行のチャーター機は、カブールからウズベキスタンを目指す。飛行機に乗り込んだ途端、さっきまで大泣きしていた子どもたちが、弾けるような笑顔に変わっている。

ウズベキスタンのタシケントに到着。ここでも治療の必要な子どもが数名乗り込んで来る。

その後グルジアを経由し、アフガニスタンからの61人に加えて、タジキスタン、ウズベキスタン、キルギスタン、グルジア、アルメニアの総勢6ヵ国、89人の子どもたちを乗せたチャーター機が、ドイツ・デュッセルドルフ国際空港に到着した。

空港では平和村のスタッフ、マスコミ、救急車が待機している。スタッフは子どもたちの腕に巻き付けられた番号札と名簿を確認して、病院に緊急搬送する子どもと、平和村に行く子どもを峻別していく。

翌朝、ゼタラちゃんは平和村の女子宿泊棟にいた。北海道から援助飛行に合わせてボランティアでやって来た矢倉幸久医師(D)の診察に同行する。

「左足の膝関節が強直して曲がらなくなっています。すねの骨から膿が出ているので骨髄炎を起こしていますね」

この後、ゼタラちゃんは病院に運び込まれ、手術を受けた後で長いリハビリ生活が始まる。彼女の成長に合わせて義足を作って歩行訓練をしなければならない。

幼児宿泊棟にズフラブ君がいた。

「指の皮膚が焼けただれ、握った形でくっついてしまっていますが、皮膚の下に指の骨は残っています。手術をして癒合した指を分離し、リハビリをすれば物をつかめるようになるでしょう」

テキパキと診察を進めていく矢倉医師。日本人スタッフのがんばりが平和村を支えている。

イブラヒーム君がやって来た。やけどで顔面と首の皮膚が癒着して互いに引っ張られている。首は傾き、口は閉じることができない。

「引きつれた部分を切り取って、お尻や太ももの皮膚を移植する手術をします。その後リハビリをすれば、口も閉じることができるでしょう」

1年ぶりに再会したアフガンの子どもたちは…。

中庭に移動すると、カードゲームをしている子どもたちの中に見覚えのある顔があった。

「ツバイヤー君(11歳・E)やないか。えっ、もう口が塞がっているの? やったねー」

この子とはちょうど1年前、カブールの赤新月社で出会った。アフガニスタン東部の街ジャララバード。通学路で「ペンのようなもの」を拾った。キャップが開かないので、右手でつかみ、ペン先を口にくわえて引っ張った……。少年の記憶はそこで途切れている。

それは「ペンシル・デトネーター(鉛筆型起爆装置)」と呼ばれる爆弾で、第2次大戦中にイギリス軍が開発したもの。おそらく米軍かNATO軍が「タリバンの少年兵を狙って」ばらまいたものだろう。昨年は彼の右頬にポッカリと穴が空き、右手は辛うじて人差し指と中指が残っているだけだった。

ドイツにやってきた彼は入退院を繰り返し、皮膚や骨を右頬に移植する手術を受けた。口が塞がって、今では普通に食事もできる。

その隣にも、やはり見覚えのある顔。短い手指にカードを挟んで、どのカードを出すか逡巡している。

ザミア君(8歳・F)は、1歳の時にパン焼き釜に落ちた。アフガニスタンの貧困家庭では、地面に穴を空け薪を入れて調理する。冬には氷点下20度まで気温が下がるカブールでは、暖を求める幼児が火に近づき、釜に落下する事故が頻発する。顔面から釜に落ちたザミア君は炎の中、両手で踏ん張ったので、手指が溶けて癒合してしまったのだ。それが驚いたことに、指が少しではあるが切り離されて、物をつかむことができるようになっている。

「グー、パーできる?」

「うん」

短い指ながらも、一生懸命グーパーしてくれた。

「ナーハ、ハウゼ! ナーハ、ハウゼ!(家に帰れるぞ!)」

食堂から歓喜の声がわき上がる。明日、アフガニスタンに帰還する子どもたちの輪の中に、ウマナズイヤ君(11歳・G)がいた。

「パパに会いたい」とはにかみながらも笑顔があふれる。「よーがんばったなー」と思わず、ウマナズイヤ君を抱きしめる。この1年間、手術とリハビリを繰り返してきたという。ウマナズイヤ君は、そんな「思い出話」をドイツ語でしゃべってくれた。

今回ドイツにやって来た61人の子どもの大半は、彼らのようにドイツ各地の病院で手術とリハビリを繰り返すことになる。家族と会えない日が続くが、お互いに励まし合って平和村での共同生活を送ってほしい。「ダンケシェーン(ありがとう)」と、笑顔でドイツを後にする日まで。