キャスターの安藤優子さんは仕事をしながら、お姉さん、お兄さんとともに、お母さんの介護をしました。介護する人、される人の中にある「介護は家族でするのが当たり前」という社会通念から解放されるべきだと、話します。

わたしの介護年表

1995年

母70歳

朝食の準備は父の担当になる。料理好きだった母が、料理を億劫がるように。

1998年

母73歳

母が自宅マンション8階のベランダに出て、「飛び降りてやる」と叫ぶ。

1999年

母74歳

玄関で転んで救急車を呼ぶ。羞恥心からか、母は1週間自室に閉じこもる。

2004年

母79歳

父の膵臓癌が見つかる。父の看病、母の介護で一番忙しい時期。

2005年

母80歳

父が亡くなり、母の症状は悪くなる。家族で介護するのが難しくなる。

2008年

母83歳

介護付き有料老人ホームに入居。後ろめたさから、母を引き取ろうと思ったことも。

2015年

母89歳

臨床美術に出会い、個展を2回開催。3回目の約束をして、亡くなる。

さらに、周りの方々のサポートに助けられました。マンションのお隣さんが、何かと気にかけてくれました。以前から親しくしていたので、母も信頼して話すことができたよう。母の女友達も電話をかけてくれました。事前に母の状況を話した上で、「お時間があるときに、電話をしていただけたら」とお願いしたところ、みなさん実行してくださって。電話での昔話は、母がイキイキとした表情を取り戻す時間でした。

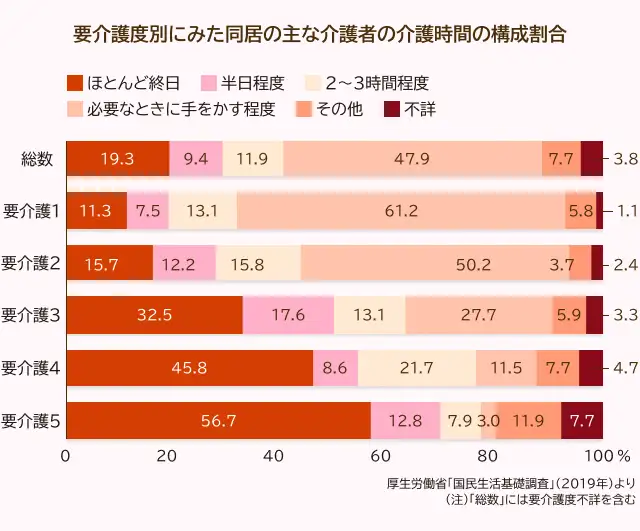

厚生労働省「国民生活基礎調査」(2019年)によると、介護者のうち、要介護者等と「同居」が半分以上、性別では男35%・女65%です。「同居の主な介護者の介護時間」は、介護度が上がるにしたがって増えて、「ほとんど終日」の人が全体では19・3% です(下図を参照)。これでは、介護者の、とくに女性の負担が重すぎる。「家族で介護をして当たり前」という“家庭内自助”の古い社会通念が、まだ残っています。介護は自助、共助、公助でするものだけれど、「共助、公助の部分を使っていい」という社会通念を喚起するべき。国は介護などの福祉予算を軽減するために、自助という“無償労働”の負担を、主に女性に押し付けてきました。

母を引き取ろうとした私が冷静になった言葉。

母は要介護4になり、きょうだいで相談し、施設に預けることにしました。手分けをして下見をし、3人の家から等距離の場所にある介護付き有料老人ホームに決めました。母には、「マンションの水道工事があるから、工事の1週間だけ移ってほしい」と言って、連れて行ってしまいました。でも、母はすぐに気づき、「こんなところに連れてきて」と怒り、脱走したり、ごはんを食べなかったり、介護士さんをつねったりと、施設になじもうとしません。中でも、私が一番動揺したのが、母に「苦労して育てた子どもたちから、こんなところに入れられるなんて」と言われたこと。後ろめたさから、ついに「私が引き取って一緒に暮らそう」と思いました。

でも、うちに来てくれている、元看護師のお手伝いさんから、こう言われました。「優子さんが、仕事で呼び出しがあったときは、誰が看るんですか? 一時の感情でできないことをしようとすると、お母さんが不幸になるだけ。お母さんがお荷物になったら、どちらも幸せにはなりませんよ」。この言葉で冷静になりました。なんとしても母に施設になじんでもらおうと、気持ちを切り替えました。

介護をしていても、仕事を辞めようと思ったことはありません。私は仕事が大好きだし、介護中でも“自分を取り戻せる場所”でした。内閣府の「令和4年版高齢社会白書」によると、介護・看護で離職した人が1年間で約9・9万人(平成28年10月~29年9月)、中でも女性の割合が75・8% で約7・5万人です。一生懸命やってきた仕事を、介護のために辞めざるをえない社会のシステムが間違っています。

国は自助という

”無償労働”の負担を、主に

女性に押し付けてきました

母になじんでもらうために、母が嫌がることをできるだけしないよう、施設にお願いしました。一番拒絶反応が強かったのは、食事用エプロン。「こぼしても洋服の洗濯はこちらでするので」と言って、エプロンは外してもらいました。

そして、施設にクリニックが併設されていたので、ようやく母が受診して認知症だと診断されました。家族が明らかな異変を感じてから、10年ほど経っていました。

入居して半年くらいして、ようやくなじんだ頃、私の友人に「臨床(りんしょう)美術」をすすめられました。「臨床美術」とは、認知症の症状改善などに効果が期待できるアートセラピーです。資格をとった友人が母の元に通ってくれるようになって2カ月ほど経った頃、元気な頃はよく行っていた大好きなハワイに咲いていた花、アンスリウムの絵を描きました。母にとっては、花を描いたというよりも、ハワイの思い出をアンスリウムに託したよう。描き終えた母は、「よくできた」と自分を肯定する言葉を発しました。母の素直な気持ちから出た言葉に驚くと同時に、明るい絵を見たら「私の大好きな母がちゃんといた」とわかり、気持ちが楽になりました。それから、母は絵を描くことが楽しくなり、行動も落ち着いていきました。

臨床美術で描いた、アンスリウムの花の絵。明るく伸び伸びとした表現が、印象的。

認知症になってもこんなに明るい面もある。

母の作品が増え、86歳の誕生日に個展を開催しました。広く色々な方に「認知症になっても、こんなにも豊かに自分を表現できる」と知ってもらえたらと。発表する場があれば、母の生きる糧になるかなとも考えました。

驚いたことに、個展会場で母の絵を前に涙を流す方々がいたのです。作為のない絵が、見る人に感動を与えたのでしょうか……。認知症のマイナス面だけが注目されていますが、こんなに明るい面もあるのだと、表現できたのではないかと思います。母は会場でたくさんの方々と会い、社会と再びつながることができました。2年後の88歳で2回目の個展を開催。「90歳で3回目を開こうね」と約束をしましたが、89歳のときに、亡くなりました。

介護に向き合っていたあの頃、私自身も古い社会通念にとらわれ、苦しくなったことがありました。だからこそ、後ろめたさを感じずに、施設に預けられる、仕事はやめない……そんな社会になって欲しい。“自助の呪縛”から解かれないと、誰もハッピーになれません。

取材・文・編集協力/大橋史子(ペンギン企画室) イラスト/タムラフキコ 撮影/島崎信一 「編集協力/株式会社Miyanse」

『月刊益軒さん 2022年11月号』(カタログハウス刊)の掲載記事を転載。

-

第1回

介護者も自分の健康を気にかける時間が必要です

篠田節子さん【前編】1月29日公開

-

第2回

介護者も自分の健康を気にかける時間が必要です

篠田節子さん【後編】2月5日公開

-

第3回

精神論では無理。介護が始まる前に家族で話し合っておきたい

ハリー杉山さん【前編】3月11日公開

-

第4回

精神論では無理。介護が始まる前に家族で話し合っておきたい

ハリー杉山さん【後編】3月18日公開

-

第5回

後ろめたさを感じずに介護はプロを頼っていい

安藤優子さん【前編】3月25日公開

-

第6回

後ろめたさを感じずに介護はプロを頼っていい

安藤優子さん【後編】4月1日公開

-

第7回

無理のない役割分担で『きょうだいチーム介護』を実践

岸本葉子さん【前編】4月15日公開

-

第8回

無理のない役割分担で『きょうだいチーム介護』を実践

岸本葉子さん【後編】4月22日公開

-

第9回

元気なうちに延命治療について希望を聞いておくべきです

盛田隆二さん【前編】5月21日公開

-

第10回

元気なうちに延命治療について希望を聞いておくべきです

盛田隆二さん【後編】5月29日公開

-

第11回

「介護はプロとシェアして」という言葉で、罪悪感から解放された

信友直子さん【前編】6月21日公開

-

第12回

「介護はプロとシェアして」という言葉で、罪悪感から解放された

信友直子さん【後編】6月28日公開

-

第13回

一人で抱え込まないようにして介護うつ、介護後うつの予防を

安藤和津さん【前編】7月19日公開

-

第14回

一人で抱え込まないようにして介護うつ、介護後うつの予防を

安藤和津さん【後編】7月26日公開

-

第15回

親子の関係が逆転する「交差地点」をうまく乗り越えるのが大切

綾戸智恵さん【前編】8月23日公開

-

第16回

親子の関係が逆転する「交差地点」をうまく乗り越えるのが大切

綾戸智恵さん【後編】8月29日公開

-

第17回

絶対に一人で抱え込まず専門家の輪の中で介護を

山口恵以子さん【前編】9月26日公開

-

第18回

絶対に一人で抱え込まず専門家の輪の中で介護を

山口恵以子さん【後編】10月2日公開

-

第19回

介護の日々を文章にすることで、辛い気持ちも救われました

伊藤比呂美さん【前編】11月5日公開

-

第20回

介護の日々を文章にすることで、辛い気持ちも救われました

伊藤比呂美さん【後編】11月11日公開

-

第21回

母に手を上げてしまったとき、自宅介護を諦める決心がついた

松浦晋也さん【前編】12月3日公開

-

第22回

母に手を上げてしまったとき、自宅介護を諦める決心がついた

松浦晋也さん【後編】12月12日公開

-

第23回

介護に振り回された7年間は自分の老後を考えるきっかけに

秋川リサさん【前編】1月15日公開

-

第24回

介護に振り回された7年間は自分の老後を考えるきっかけに

秋川リサさん【後編】1月23日公開

-

第25回

本人が納得してくれることを大切に。父と母のダブル介護を乗り越えて

荻野アンナさん【前編】2月10日公開

-

第26回

本人が納得してくれることを大切に。父と母のダブル介護を乗り越えて

荻野アンナさん【後編】2月17日公開

-

第27回

この先を考えれば不安も。まず「今日、明日」で考えています

にしおかすみこさん【前編】3月13日公開

-

第28回

この先を考えれば不安も。まず「今日、明日」で考えています

にしおかすみこさん【後編】3月20日公開

-

第29回

介護のストレスは外に吐き出して解消。「言いふらし介護」をおすすめします

新田恵利さん【前編】4月11日公開

-

第30回

介護のストレスは外に吐き出して解消。「言いふらし介護」をおすすめします

新田恵利さん【後編】4月17日公開

-

第31回

介護には客観的な視点が重要。いいケアマネさんに出会えました

入江喜和さん【前編】5月15日公開

-

第32回

介護には客観的な視点が重要。いいケアマネさんに出会えました

入江喜和さん【後編】5月22日公開

-

第33回

認知症の父と向き合うために哲学が役に立ちました

髙橋秀実さん【前編】6月12日公開

-

第34回

認知症の父と向き合うために哲学が役に立ちました

髙橋秀実さん【後編】6月19日公開