出版社を退職し、「これから24時間365日、小説を書くぞ!」と思った矢先、母の死をきっかけに衰えていく父。老健(介護老人保健施設)と自宅での介護を往復する歳月は、息子が父の老いを受け入れていく長い道のりでもありました。

わたしの介護年表

1997年

母、パーキソン病発症。

2002年

父79歳

母がパーキンソン病で死去(享年71)後、元気がなくなり老人性うつが見られる。

2004年

妹、統合失調症で半年間、入院する。

2004年

父81歳

消えたテレビを見ていたり、足腰が急速におとろえる。介護保険を申請し、要介護1。宅配弁当のサービスを依頼。汚れた下着を履き替えない、妹の投薬管理を忘れる。

2005年

父82歳

外出先で転倒、たばこの火の不始末。自分の投薬管理ができなくなる。老健に入所。

2006年

父83歳

妹の入退院に合わせて老健入所と自宅療養を繰り返す。自宅ではデイケアを利用。お金を盗まれる妄想が始まる。

2007~

2010年

盛田さん、介護うつを発症。連載小説を半年ほど中断。盛田さん妻、重度の腰痛となり父、妹、妻の三重介護に。

2010年

父87歳

老健の院内感染で肺炎になり入院。

2012年

父89歳

腸閉塞で緊急入院。要介護5。胃ろうを作る。

2013年

父90歳

老健に戻り寝たきりとなる。誕生日を迎えたのちの3月、永眠(享年91)。

※年号・歳の一部は目安です。

生活の支えだった母を亡くし

心身ともに衰え始めた父。

父の様子がなんだかおかしいと感じるようになったのは、パーキンソン病を患っていた母が亡くなってしばらくしてからでした。

母は生涯現役の看護師で、訪問看護ステーションの立ち上げから責任者となり、亡くなる間際まで精力的に仕事をしていました。

1961年、父39歳、母31歳の時。仲良く手をつないだ両親。

気象庁に勤めていた父は男尊女卑の典型で、家のことは母任せ、自分は洗濯機の使い方も知らず、やかんでお湯を沸かしたこともない、買い物もしたことがないような人でした。

生活の支えでもあった母の死は父を一気に弱らせたようです。一日じゅうソファに座ったまま動かないせいか、足腰は急激に衰えました。消えたテレビをずっと見ていることもあって、「テレビついてないよ」と言うと「ああ、そうだな」とぼんやり答える始末です。

今思えば「生活不活発病」から認知症が始まっていたのではないかと思います。

父と同居していた私の妹が食事の支度をしていたのですが、ある日、父から電話がかかってきて「2日もご飯を食べていない」というのです。コンビニにもスーパーにも行ったことがない父には、何か買いに行くことすら思いつかなかったのでしょう。「いったいどうしたんだ!」と驚いて駆けつけると、妹はベッドで寝ていました。

着のみ着のままの

父に思わず怒鳴る。

妹には統合失調症の持病がありました。ただ、自分が病気だという認識がないため投薬管理ができません。そこで、朝のコーヒーに薬を入れるという役目を父にやってもらっていました。

「お父さん、安定剤ちゃんと飲ませている?」と聞くと「え? 何のことだ?」。薬を飲ませることをすっかり忘れていたんです。

妹はすぐに入院し大事には至りませんでしたが、このままでは共倒れになると思い、母の同僚だった方に相談すると、すぐにケアマネジャーを引き受けてくれました。まず、父の介護保険の申請をすると要介護1の判定。ホームヘルパーの導入を考えましたが、他人を家に入れたくないと拒否されました。お弁当の宅配サービスだけは頼むことにして、掃除や洗濯は私が実家に通ってやることにしたのです。

妹が入院中に、父の唯一の趣味だった書道で大事にしていた硯が庭に打ち捨てられていたことがありました。きれいに洗ってそっと戻しておいたのですが、「なぜこんなことを?」、とショックで父に理由を聞くことができませんでした。

父は汚れた下着を履き替えることもせず、食べこぼしの汚れがついた服も着替えません。昔は月に2回も床屋に行くような、お洒落でダンディな人だったのに……。

「お父さん、早くパンツ脱いでくれよ、洗うんだから」とつい怒鳴ってしまいました。今となってはすごく後悔しています。父にしたら息子にパンツを洗ってもらうなんてプライドが傷ついただろうし切なくもあったでしょう。今ならその気持ちもわかりますが、当時はそんな父が許せませんでした。

妹の入院、父のサポートで時間がままならず、依頼された雑誌の連載小説を断念したこともあってイライラしていたのでしょう。

息子に怒られながら

洗濯してもらうなんてプライドも

傷つき切なかったでしょう

父の「老健」入所で

逆転した親子の立場。

翌年、父の足元はさらに覚束なくなり、外出先で転倒し救急搬送され、顔と頭を5針縫いました。この頃から自分の薬の飲み方が分からなくなり、たばこの火の不始末も度々見受けられるようになりました。介護度は1でしたが、ケアマネさんから介護老人保険施設(老健)への入居を勧められました。でも父は首を縦に振りません。「歩く練習もするし、お前に迷惑かけないから。頑張って働いて建てた家に住めないなら死んだ方がマシだ」

頑なな父の抵抗は聞いていて辛かったのですが、なんとか納得してもらわねばと主治医に相談すると、

「あなたは介護施設に入らなければいけない状態です。わかりましたね」

この一言で父は観念しました。

老健にすぐ入居できたのはラッキーでしたが、当時(2005年)は短期入所が原則で、3ヵ月を目安に退所しなければなりません。しかも2回しか更新できないのですから猶予は半年です。その先はいったいどうなるのか? 心配は尽きません。

次回(5月27日公開)に続く

取材・文/小泉まみ イラスト/タムラフキコ 撮影/島崎信一 編集協力/株式会社Miyanse

『月刊益軒さん 2023年2月号』(カタログハウス刊)の掲載記事を転載。

-

第1回

介護者も自分の健康を気にかける時間が必要です

篠田節子さん【前編】1月29日公開

-

第2回

介護者も自分の健康を気にかける時間が必要です

篠田節子さん【後編】2月5日公開

-

第3回

精神論では無理。介護が始まる前に家族で話し合っておきたい

ハリー杉山さん【前編】3月11日公開

-

第4回

精神論では無理。介護が始まる前に家族で話し合っておきたい

ハリー杉山さん【後編】3月18日公開

-

第5回

後ろめたさを感じずに介護はプロを頼っていい

安藤優子さん【前編】3月25日公開

-

第6回

後ろめたさを感じずに介護はプロを頼っていい

安藤優子さん【後編】4月1日公開

-

第7回

無理のない役割分担で『きょうだいチーム介護』を実践

岸本葉子さん【前編】4月15日公開

-

第8回

無理のない役割分担で『きょうだいチーム介護』を実践

岸本葉子さん【後編】4月22日公開

-

第9回

元気なうちに延命治療について希望を聞いておくべきです

盛田隆二さん【前編】5月21日公開

-

第10回

元気なうちに延命治療について希望を聞いておくべきです

盛田隆二さん【後編】5月29日公開

-

第11回

「介護はプロとシェアして」という言葉で、罪悪感から解放された

信友直子さん【前編】6月21日公開

-

第12回

「介護はプロとシェアして」という言葉で、罪悪感から解放された

信友直子さん【後編】6月28日公開

-

第13回

一人で抱え込まないようにして介護うつ、介護後うつの予防を

安藤和津さん【前編】7月19日公開

-

第14回

一人で抱え込まないようにして介護うつ、介護後うつの予防を

安藤和津さん【後編】7月26日公開

-

第15回

親子の関係が逆転する「交差地点」をうまく乗り越えるのが大切

綾戸智恵さん【前編】8月23日公開

-

第16回

親子の関係が逆転する「交差地点」をうまく乗り越えるのが大切

綾戸智恵さん【後編】8月29日公開

-

第17回

絶対に一人で抱え込まず専門家の輪の中で介護を

山口恵以子さん【前編】9月26日公開

-

第18回

絶対に一人で抱え込まず専門家の輪の中で介護を

山口恵以子さん【後編】10月2日公開

-

第19回

介護の日々を文章にすることで、辛い気持ちも救われました

伊藤比呂美さん【前編】11月5日公開

-

第20回

介護の日々を文章にすることで、辛い気持ちも救われました

伊藤比呂美さん【後編】11月11日公開

-

第21回

母に手を上げてしまったとき、自宅介護を諦める決心がついた

松浦晋也さん【前編】12月3日公開

-

第22回

母に手を上げてしまったとき、自宅介護を諦める決心がついた

松浦晋也さん【後編】12月12日公開

-

第23回

介護に振り回された7年間は自分の老後を考えるきっかけに

秋川リサさん【前編】1月15日公開

-

第24回

介護に振り回された7年間は自分の老後を考えるきっかけに

秋川リサさん【後編】1月23日公開

-

第25回

本人が納得してくれることを大切に。父と母のダブル介護を乗り越えて

荻野アンナさん【前編】2月10日公開

-

第26回

本人が納得してくれることを大切に。父と母のダブル介護を乗り越えて

荻野アンナさん【後編】2月17日公開

-

第27回

この先を考えれば不安も。まず「今日、明日」で考えています

にしおかすみこさん【前編】3月13日公開

-

第28回

この先を考えれば不安も。まず「今日、明日」で考えています

にしおかすみこさん【後編】3月20日公開

-

第29回

介護のストレスは外に吐き出して解消。「言いふらし介護」をおすすめします

新田恵利さん【前編】4月11日公開

-

第30回

介護のストレスは外に吐き出して解消。「言いふらし介護」をおすすめします

新田恵利さん【後編】4月17日公開

-

第31回

介護には客観的な視点が重要。いいケアマネさんに出会えました

入江喜和さん【前編】5月15日公開

-

第32回

介護には客観的な視点が重要。いいケアマネさんに出会えました

入江喜和さん【後編】5月22日公開

-

第33回

認知症の父と向き合うために哲学が役に立ちました

髙橋秀実さん【前編】6月12日公開

-

第34回

認知症の父と向き合うために哲学が役に立ちました

髙橋秀実さん【後編】6月19日公開

もりた・りゅうじ

作家。1954年生まれ。情報誌「ぴあ」編集の傍ら、小説を執筆。90年のデビュー作『ストリート・チルドレン』や『サウダージ』は共に文学賞候補となる。96年に退職し、作家専業に。代表作『夜の果てまで』『二人静』など。

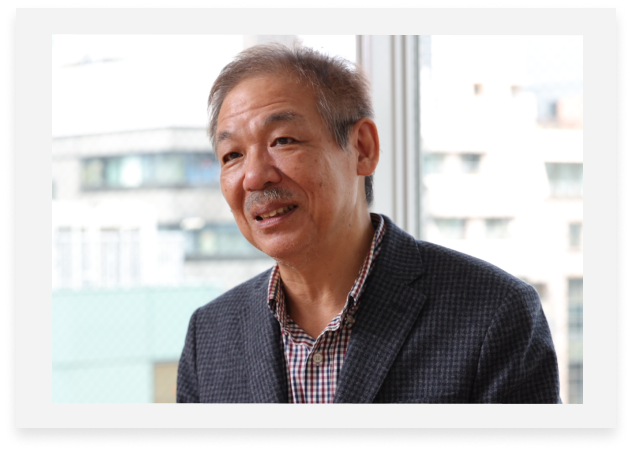

『父よ、ロング・グッドバイ 男の介護日誌』

盛田隆二

(双葉社・税込1,540円)

動かないことで体や頭の働きが低下する病気

「食と笑いで養生する」をテーマにした月刊誌。「わたしの介護」のほかに、ウェブ通販生活でもおなじみの「老いるショック」や「巻頭インタビュー 今月の益軒さん」などの読み物記事や、脳トレドリルなどを掲載。“健康寿命”に貢献できる養生食品も販売している。雑誌名の「益軒さん」は、江戸の儒学者、貝原益軒の名に由来。