80年代に詩人としてデビューし、小説、エッセイ、人生相談と多岐に渡り活躍する伊藤比呂美さん。2004年からの8年間は両親のために日米を往復する日々でした。遠距離介護を乗り越えた秘訣を伺いました。

わたしの介護年表

母の介護

2004年

母79歳

歩行困難による転倒で入院。両手両足が麻痺、脳梗塞も併発し寝たきりとなる。その少し前から、料理ができなくなり、認知症の兆候が見られる。

2009年

母、病院で永眠(享年84)。

父の介護

2002年頃~

父80歳頃

脊椎狭窄症、胃がんを患い弱り始める。

2004年~

父82歳

母の入院により自宅での一人暮らし。その少し前から、ヘルパーの食事サポートを受ける。カリフォルニアの比呂美さんは毎日3回の電話で状態をチェック。熊本との往復も始まる。

2009年~

父87歳

ヘルパーの全面サポートを受けながら自宅で生活。比呂美さんの日米往復も頻繁に。

2012年

父、呼吸苦と体の痛みで入院、その日に永眠(享年89)。

2016年

カリフォルニアの自宅で介護をしてきたパートナー永眠(享年87)。

※年号・歳の一部は目安です。

母は5年間、入院生活を送り、2009年に亡くなりました。母とは性格が合わなくて昔は反発ばかり。でも、寝たきりになったら反発もへったくれもない。たまに愚痴をこぼすとアドバイスしてくれたり。亡くなる少し前には、「あんたがいて楽しかったよ」と言ってくれました。

私は結婚したり離婚したり、勝手にアメリカで暮らしたりと大変な娘だったから、ずいぶん心配かけたと思います。でも最期に「楽しかった」って言葉はありがたかったですね。

頻繁な往復、渡航費、時差ボケ

に悩まされた遠距離介護

母が亡くなったあと、カリフォルニアと熊本の往復が頻繁になりました。娘たちが、学校休みの時は替わってくれることもありましたが、ほぼひと月ごとの長距離移動はさすがにきつかった。とくに、アメリカに帰った後の時差ボケがひどくて。連れ合いは、親の介護について精一杯譲歩してくれましたが、私が具合悪そうにしていることだけは不満だったようです。

日本に帰国したときは、取材や講演、打ち合わせなどを1日に詰め込みました。そうやって仕事をしてもみんな飛行機代に消えましたけどね。当時は50代半ばだったから、まだ何とかやってこれたんだと思います。

そのうち、父はだんだん衰弱して、耳が聞こえにくい、呂律が回らないなど、ヒヤヒヤすることが増えました。弱音を吐くし愚痴をこぼすし。島村さんに「父が今にも死にそうなことを言うので、聞いていて辛い」とぼやくと、「娘だから弱いところを見せているんです。ふだんはちゃんとしてます。私たちでまだ十分見られますよ」と。それは本当に心強かった。

介護に正解はない。ただ思う

だけでもいいのでは?

2012年4月、熊本に帰っていた時、父は自力で立てず、声も出なくなり、緊急で入院させたその日に亡くなりました。

父親っ子だった私にとって、父の死はこたえました。涙が止まらず、めそめそしっぱなし。とくに後悔したのは、最期まで一緒に寝泊まりしなかったことです。

実家のすぐそばに、渡米前に暮らしていた私の家があったので、必ず寝に帰りました。仕事をしなくてはいけないのが大きな理由。でも、実際はテレビを見るだけの父の生活に取り込まれたくなかった。それが、亡くなってしまうと「どうしてもっと一緒にいてあげなかったんだろう。なぜ父を捨てたんだろう」と思ってしまって。

その頃、夢をよく見ました。父や母、幼少期に暮らした東京の家が出てくる。夢を書き留めてみると、自分の心がどんどん深いところに降りていくような気がしました。そんなことが続いたある日、夢の中で父がアメリカとカナダの国境に立って「ここが俺の土地だ」と嬉しそうに言うのです。その時、なぜか吹っ切れた。これで先に進める、そう思いました。

「どうしてもっと一緒にいて

あげられなかったんだろう」と

後悔ばかりしていました

振り返ると8年間のカリフォルニアと熊本を行き来する日々。遠距離介護なんてよくできたね、と言ってくれる人もいますが、自営業で日本での仕事があったからです。認知症の親を間近で介護している友人から、「あなたのは介護じゃない」と言われたことも。確かにそうかもしれない。

でも、介護に正解はないし、人それぞれに介護の形があっていいと思います。「いまどうしているかな」と毎日気にかけるだけでも、介護ではないかと思うんですよね。

シモの世話をして感じた

魂と魂のコミュニケーション

父を送った直後、今度は連れ合いの介護が始まりました。足から弱りはじめ、歩くことも立つこともできなくなって、入退院の繰り返しです。

父もですが、連れ合いのシモの世話もしました。おちんちんって最後は手のひらに乗るくらい小さくなるんですね。「ああ、最後はこうなるんだ」と男の一生を見たような気がしました。もちろん彼らには彼らの尊厳があるんですが、シモの世話によって一線を越えて、魂と魂がコミュニケーションしたような気がします。あの経験はして良かった。まあ、短い間だったので思うことかもしれませんが。

連れ合いの死を間近に感じて、どうしようもなく切ない気持ちになったのは、スーパーマーケットでカートを引いていたとき。「大きなサーモンも、大袋の野菜も、もう買う必要はないんだな」と思ったら、急に寂しくなりましたね。

2016年に連れ合いを看取り、その後、娘たちはアメリカに残り、私は5年前に熊本の家に帰ってきました。私もいずれ老いて死ぬ。娘たちにも、私と同じように遠距離介護をさせてしまうのかな。ちょっと考えてしまいますね。

じつは最近、軍人だった父のその後に予想もしていなかった過去があったことが判明しました。軍歴証明書や改製原戸籍などを取り寄せて、いま新たに父の物語を書き始めているところです。

取材・文/小泉まみ 写真/島崎信一 イラスト/タムラフキコ 協力/株式会社Miyanse

『月刊益軒さん 2023年7月号』(カタログハウス刊)の掲載記事を転載。

-

第1回

介護者も自分の健康を気にかける時間が必要です

篠田節子さん【前編】1月29日公開

-

第2回

介護者も自分の健康を気にかける時間が必要です

篠田節子さん【後編】2月5日公開

-

第3回

精神論では無理。介護が始まる前に家族で話し合っておきたい

ハリー杉山さん【前編】3月11日公開

-

第4回

精神論では無理。介護が始まる前に家族で話し合っておきたい

ハリー杉山さん【後編】3月18日公開

-

第5回

後ろめたさを感じずに介護はプロを頼っていい

安藤優子さん【前編】3月25日公開

-

第6回

後ろめたさを感じずに介護はプロを頼っていい

安藤優子さん【後編】4月1日公開

-

第7回

無理のない役割分担で『きょうだいチーム介護』を実践

岸本葉子さん【前編】4月15日公開

-

第8回

無理のない役割分担で『きょうだいチーム介護』を実践

岸本葉子さん【後編】4月22日公開

-

第9回

元気なうちに延命治療について希望を聞いておくべきです

盛田隆二さん【前編】5月21日公開

-

第10回

元気なうちに延命治療について希望を聞いておくべきです

盛田隆二さん【後編】5月29日公開

-

第11回

「介護はプロとシェアして」という言葉で、罪悪感から解放された

信友直子さん【前編】6月21日公開

-

第12回

「介護はプロとシェアして」という言葉で、罪悪感から解放された

信友直子さん【後編】6月28日公開

-

第13回

一人で抱え込まないようにして介護うつ、介護後うつの予防を

安藤和津さん【前編】7月19日公開

-

第14回

一人で抱え込まないようにして介護うつ、介護後うつの予防を

安藤和津さん【後編】7月26日公開

-

第15回

親子の関係が逆転する「交差地点」をうまく乗り越えるのが大切

綾戸智恵さん【前編】8月23日公開

-

第16回

親子の関係が逆転する「交差地点」をうまく乗り越えるのが大切

綾戸智恵さん【後編】8月29日公開

-

第17回

絶対に一人で抱え込まず専門家の輪の中で介護を

山口恵以子さん【前編】9月26日公開

-

第18回

絶対に一人で抱え込まず専門家の輪の中で介護を

山口恵以子さん【後編】10月2日公開

-

第19回

介護の日々を文章にすることで、辛い気持ちも救われました

伊藤比呂美さん【前編】11月5日公開

-

第20回

介護の日々を文章にすることで、辛い気持ちも救われました

伊藤比呂美さん【後編】11月11日公開

-

第21回

母に手を上げてしまったとき、自宅介護を諦める決心がついた

松浦晋也さん【前編】12月3日公開

-

第22回

母に手を上げてしまったとき、自宅介護を諦める決心がついた

松浦晋也さん【後編】12月12日公開

-

第23回

介護に振り回された7年間は自分の老後を考えるきっかけに

秋川リサさん【前編】1月15日公開

-

第24回

介護に振り回された7年間は自分の老後を考えるきっかけに

秋川リサさん【後編】1月23日公開

-

第25回

本人が納得してくれることを大切に。父と母のダブル介護を乗り越えて

荻野アンナさん【前編】2月10日公開

-

第26回

本人が納得してくれることを大切に。父と母のダブル介護を乗り越えて

荻野アンナさん【後編】2月17日公開

-

第27回

この先を考えれば不安も。まず「今日、明日」で考えています

にしおかすみこさん【前編】3月13日公開

-

第28回

この先を考えれば不安も。まず「今日、明日」で考えています

にしおかすみこさん【後編】3月20日公開

-

第29回

介護のストレスは外に吐き出して解消。「言いふらし介護」をおすすめします

新田恵利さん【前編】4月11日公開

-

第30回

介護のストレスは外に吐き出して解消。「言いふらし介護」をおすすめします

新田恵利さん【後編】4月17日公開

-

第31回

介護には客観的な視点が重要。いいケアマネさんに出会えました

入江喜和さん【前編】5月15日公開

-

第32回

介護には客観的な視点が重要。いいケアマネさんに出会えました

入江喜和さん【後編】5月22日公開

-

第33回

認知症の父と向き合うために哲学が役に立ちました

髙橋秀実さん【前編】6月12日公開

-

第34回

認知症の父と向き合うために哲学が役に立ちました

髙橋秀実さん【後編】6月19日公開

いとう・ひろみ

詩人。1955年生まれ。大学時代より詩作を始め、78年に「現代詩手帖賞」を受賞してデビュー。80年代の女性詩ブームの先駆けとなる。97年に渡米し、両親の住む熊本を往復する。主な著書に『良いおっぱい 悪いおっぱい』『おなかほっぺおしり』『とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起』『たそがれてゆく子さん』『犬心』など多数。近年は老い、介護、死に関する人生相談も好評。

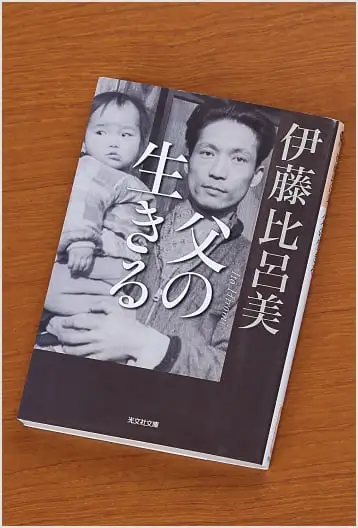

『父の生きる』(光文社文庫・税込616円)

印刷所を営んでいた父と1歳頃の比呂美さんの写真が表紙を飾る代表作。お友達のお父さんとはどこか違う、魅力的な「男」だったという。

「食と笑いで養生する」をテーマにした月刊誌。「わたしの介護」のほかに、ウェブ通販生活でもおなじみの「老いるショック」や「巻頭インタビュー 今月の益軒さん」などの読み物記事や、脳トレドリルなどを掲載。“健康寿命”に貢献できる養生食品も販売している。雑誌名の「益軒さん」は、江戸の儒学者、貝原益軒の名に由来。