ノンフィクション作家の髙橋秀実さんは、認知症の父親とかみ合わない会話を繰り返すうちに、「これは哲学に通じる」と考えるように。父親と親友のような関係で向き合うことができました。常識にとらわれない、「笑える介護」の極意をお話しいただきます。

わたしの介護年表

2018年12月

父87歳

母が急性大動脈解離で亡くなり、父がひとりでは日常生活を送れない人であることが明らかに。髙橋さん夫婦との同居が始まる。

2019年2月

父87歳

介護度認定を受け、要介護3となる。

2019年3月

父87歳

同居をやめ、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」サービスを活用しながら遠隔介護で支えることに。

2019年7月

父87歳

トイレの失敗をするようになり、リハビリパンツをはき始める。

2020年1月

父88歳

正月の家族との集まりで、食欲がなくぼんやりしていた。数日後に体調が悪化して救急搬送。CT検査により「末期の胃がん」と告げられる。

2020年2月

父88歳

髙橋さんの妻に手を取られて体操をし、「最高」とつぶやいたのを最後に「傾眠(意識が混濁する)」状態になり、2日後に永眠。

※年号・歳の一部は目安です。

遠隔介護を支えた

巡回サービスと地域の人々

しかし同居を始めてから、おやじは私にべったりと依存するようになっていました。朝の4時からくっついてきて、同じような話を一日中繰り返すんです。また、私と散歩しているときなどは穏やかなのですが、銀行や町内会など複数の人がかかわる場面では、落ち着きを失うことがありました。町内会主催の高齢者向けの食事会では突然怒りだし、「このクソババア!」と大声で私を罵倒して、せっかくの楽しい雰囲気を台無しにしてしまいました。

デイサービスの利用も考えたのですが、ひとりでは行くのを嫌がるだろうし、無理に連れていこうとすれば怒号をあげるでしょう。施設に入所させても、怒って勝手に施設から出ていってしまうに違いありません。しかしこのまま同居を続けたら、仕事ができなくて経済的に破綻してしまう。私は頭を抱えました。そこでケアマネジャーから提案されたのが、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という24時間対応のサービスです。うちの場合は月額2万円ほどの自己負担で、家に緊急通報用の電話が設置され、1日何回でも見回りにきてくれます。依頼すれば家事援助もしてくれるし、看護師が定期的に訪問して健康チェックもしてくれます。

ところがこのサービスを導入すると言ったら、おやじが怒りまして。「俺はなんだってできる、冗談じゃない!」と言うのです。一瞬諦めかけたのですが、ケアマネジャーから「相談するから揉めるんです」とアドバイスされました。そう、相談しなきゃいいんです。目から鱗が落ちましたね。実際、突然家にヘルパーさんが来たら、おやじは「あ~ら、いらっしゃい!」と嬉しそうにお迎えしていました(笑)。

こうして私たちは支援を活用し、弟夫婦と協力しながら遠隔介護で父を支えることにしました。自治体の「徘徊SOSネットワーク」にも登録しました。もし行方不明になった場合、地域包括支援センターに通報すれば、公共交通機関や区役所などに「発見協力依頼」が送られ、情報があれば警察署に連絡してもらえます。

ご近所にも挨拶回りをしました。「父が認知症なので、ご迷惑をおかけすることがあればご連絡ください」と。地域の皆さんがおおらかに見守ってくださったおかげで、大変助けられました。

「相談するから揉めるんです」

というケアマネジャーの

アドバイスに目から鱗が

父親の介護を通して

妻に教えられたこと

父の介護は、基本的に平日は私たち夫婦、週末は弟夫婦という分担にしました。実家は、私の自宅から車で40分ほどです。

実家に行く途中、スーパーの入り口にリュックを背負った父が立っているのを見つけたことがあります。「お母ちゃんが出てこないんだよ。さっきからずっと待ってるんだけっども」と言うのです。家に連れて帰って冷蔵庫を開けると、用意していた食事がそのまま残っています。「一緒に食べよう」と私も箸を持つと、ようやく食べてくれました。トイレを失敗するようになってからは、あちこちに脱ぎ捨ててあるリハビリパンツの片付けと、そのために汚れた場所の清掃に追われるようにもなりました。

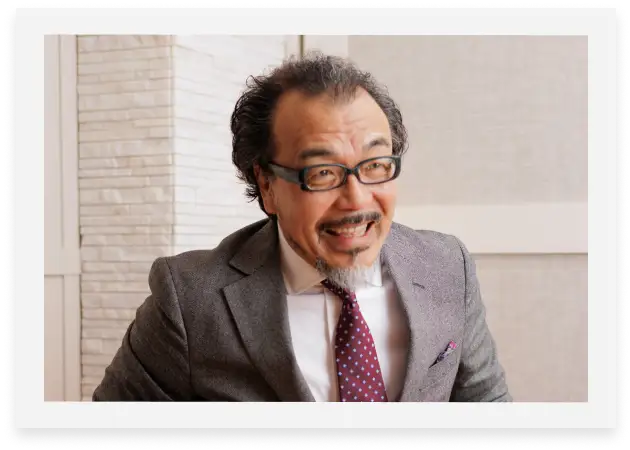

おやじは私の妻の言うことには素直に従いましたね。家族の力関係で優位に立っているのは誰なのか、本当に頼りになるのは誰なのか、見抜いていたのでしょう。私が「大丈夫、大丈夫」と口先でごまかしてやりすごそうとするのに対して、妻は、ダメなことはダメと正直に言うのです。たとえば「風呂に入らなくても大丈夫だよな、死にゃしないよな」というおやじに対して、「大丈夫じゃありません。入らないと死にます」と妻。父は「そうか」とつぶやき、おとなしく服を脱ぎました。妻の厳しさにおびえながらも、安心したような顔をしていたのが不思議でした。どきどきしている私に妻は「大丈夫。言われたことはもう忘れているから」と力強く言い切ったのです。妻に比べると、私がやっている介護は自己満足にすぎないと度々気づかされました。

ハワイへの家族旅行。一番左が父、その隣が母、真ん中が妻・栄美さん、後ろが秀実さん。(写真は髙橋さん提供)

「旦那とあたしは

親子みたいなもんですね」

認知症と診断されてから1年経った頃、おやじは体調を崩して病院に救急搬送されました。「ただの栄養不足だろう」と思っていたのですが、CT検査により「末期の胃がん」と告げられたのです。全く想像もしていないことでした。

付き添って病棟に寝泊まりしている私を、おやじは「旦那」と呼ぶようになりました。それまでも、「社長」や「課長」、「お母さん」と呼ぶことがありました。よく知っている相手がわからなくなる症状を、精神医学用語で「失認(しつにん)」と言うそうです。あるとき、「旦那は名前なんていうの?」と聞かれました。私が名乗ると、「その名前知ってる」「そういやあんた、ウチのせがれに似てる」と。そして「それじゃ、旦那とあたしは親子みたいなもんですね」と言ったんです。なるほど、私とおやじは偶然出会った関係に過ぎないのかもしれません。おやじが「親子はこうあるべき」という固定観念を取り払ってくれたように感じました。

亡くなる少し前、おやじは私に「あんちゃんだけが俺の友達」と言ってくれました。確かに私はおやじと出会ってから60年近い付き合い。最も古い友人だったといえます。ニーチェは「忘れるということは、なんとよいことだろう」と言いました。認知症によって「経験そのものを忘れる」というのは、それこそ本当の一期一会ではないでしょうか。

取材・文・編集協力/臼井美伸(ペンギン企画室) イラスト/松元まり子 撮影/吉崎貴幸

『月刊益軒さん 2024年2月号』(カタログハウス刊)の掲載記事を転載。

〈編集部より〉

髙橋秀実さんは、このインタビューの取材後、2024年11月13日にご逝去されました。

謹んでお悔やみ申し上げます。

-

第1回

介護者も自分の健康を気にかける時間が必要です

篠田節子さん【前編】1月29日公開

-

第2回

介護者も自分の健康を気にかける時間が必要です

篠田節子さん【後編】2月5日公開

-

第3回

精神論では無理。介護が始まる前に家族で話し合っておきたい

ハリー杉山さん【前編】3月11日公開

-

第4回

精神論では無理。介護が始まる前に家族で話し合っておきたい

ハリー杉山さん【後編】3月18日公開

-

第5回

後ろめたさを感じずに介護はプロを頼っていい

安藤優子さん【前編】3月25日公開

-

第6回

後ろめたさを感じずに介護はプロを頼っていい

安藤優子さん【後編】4月1日公開

-

第7回

無理のない役割分担で『きょうだいチーム介護』を実践

岸本葉子さん【前編】4月15日公開

-

第8回

無理のない役割分担で『きょうだいチーム介護』を実践

岸本葉子さん【後編】4月22日公開

-

第9回

元気なうちに延命治療について希望を聞いておくべきです

盛田隆二さん【前編】5月21日公開

-

第10回

元気なうちに延命治療について希望を聞いておくべきです

盛田隆二さん【後編】5月29日公開

-

第11回

「介護はプロとシェアして」という言葉で、罪悪感から解放された

信友直子さん【前編】6月21日公開

-

第12回

「介護はプロとシェアして」という言葉で、罪悪感から解放された

信友直子さん【後編】6月28日公開

-

第13回

一人で抱え込まないようにして介護うつ、介護後うつの予防を

安藤和津さん【前編】7月19日公開

-

第14回

一人で抱え込まないようにして介護うつ、介護後うつの予防を

安藤和津さん【後編】7月26日公開

-

第15回

親子の関係が逆転する「交差地点」をうまく乗り越えるのが大切

綾戸智恵さん【前編】8月23日公開

-

第16回

親子の関係が逆転する「交差地点」をうまく乗り越えるのが大切

綾戸智恵さん【後編】8月29日公開

-

第17回

絶対に一人で抱え込まず専門家の輪の中で介護を

山口恵以子さん【前編】9月26日公開

-

第18回

絶対に一人で抱え込まず専門家の輪の中で介護を

山口恵以子さん【後編】10月2日公開

-

第19回

介護の日々を文章にすることで、辛い気持ちも救われました

伊藤比呂美さん【前編】11月5日公開

-

第20回

介護の日々を文章にすることで、辛い気持ちも救われました

伊藤比呂美さん【後編】11月11日公開

-

第21回

母に手を上げてしまったとき、自宅介護を諦める決心がついた

松浦晋也さん【前編】12月3日公開

-

第22回

母に手を上げてしまったとき、自宅介護を諦める決心がついた

松浦晋也さん【後編】12月12日公開

-

第23回

介護に振り回された7年間は自分の老後を考えるきっかけに

秋川リサさん【前編】1月15日公開

-

第24回

介護に振り回された7年間は自分の老後を考えるきっかけに

秋川リサさん【後編】1月23日公開

-

第25回

本人が納得してくれることを大切に。父と母のダブル介護を乗り越えて

荻野アンナさん【前編】2月10日公開

-

第26回

本人が納得してくれることを大切に。父と母のダブル介護を乗り越えて

荻野アンナさん【後編】2月17日公開

-

第27回

この先を考えれば不安も。まず「今日、明日」で考えています

にしおかすみこさん【前編】3月13日公開

-

第28回

この先を考えれば不安も。まず「今日、明日」で考えています

にしおかすみこさん【後編】3月20日公開

-

第29回

介護のストレスは外に吐き出して解消。「言いふらし介護」をおすすめします

新田恵利さん【前編】4月11日公開

-

第30回

介護のストレスは外に吐き出して解消。「言いふらし介護」をおすすめします

新田恵利さん【後編】4月17日公開

-

第31回

介護には客観的な視点が重要。いいケアマネさんに出会えました

入江喜和さん【前編】5月15日公開

-

第32回

介護には客観的な視点が重要。いいケアマネさんに出会えました

入江喜和さん【後編】5月22日公開

-

第33回

認知症の父と向き合うために哲学が役に立ちました

髙橋秀実さん【前編】6月12日公開

-

第34回

認知症の父と向き合うために哲学が役に立ちました

髙橋秀実さん【後編】6月19日公開