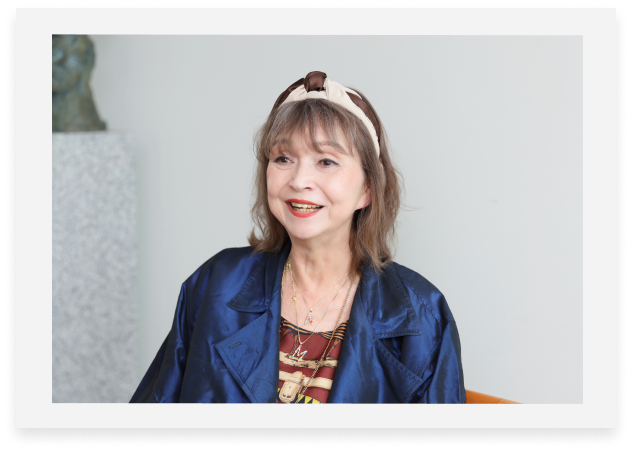

10代からモデルやタレントで多忙なリサさんを支えてくれていた母が認知症に。在宅介護のさなか偶然見てしまった日記をきっかけに、母の施設入居を真剣に考えるようになりました。徘徊が止まらない母への複雑な思い、介護に立ち向かう葛藤の日々を伺いました。

わたしの介護年表

2009年

母82歳

母、同棲を解消して東京の家に戻る。通帳紛失の妄想、万引き、無銭飲食が始まる。認知症と老人性うつ病との診断。

2010年

母83歳

要介護1。週3でデイケアを利用。在宅介護始まる。粗相、徘徊がひどくなり、半年で要介護3に。ショートステイも利用。

2011年

母84歳

50代後半から20数年にわたる日記をリサさんが読んでしまう。在宅介護の限界を感じ、施設入居を決意。介護付き有料老人ホームに入所。

2013年

母86歳

特別養護老人ホームに入所。家族のことがわからなくなる。

2016年

家族と親しい人に見守られながら永眠(享年89)。

※年号・歳の一部は目安です。

本心は不平不満だらけ?

偶然見てしまった母の日記

施設へ入居させることも考えました。でも母を見捨てるようで踏み切れなかったのと、叔父から「施設なんかに入れずに、ちゃんと見なさいよ」と言われたことが胸に刺さって、できるだけ在宅でがんばろうとしていました。

息抜きは、寝たきりの母親を介護する友人とおしゃべりする時間。電話口にお酒とおつまみを用意して、日頃のうっぷん、愚痴、文句の言いたい放題です。それと、仕事の時間。撮影やビーズ刺繍教室で教える間だけが唯一、家から離れてほっとできました。

苦手だったSNSも始めて、ツイッター(X)に「おばあちゃんが行方不明」と呟けば、心配してくれる声が寄せられて励まされました。

「施設なんか入れず見なさいよ」と言われたことが胸に刺さり、在宅でがんばろうとしていました

それでも、どうにもがんばれなくなり、ショートステイの利用を始めました。娘が「おばあちゃん、これは学校の合宿だよ」と言ったらすんなり(笑)。母は合宿を楽しみに、喜んで出かけてくれました。

ショートステイには着替えやオムツが必要なので、準備のために母の部屋に入ると、洋服にバッグにアクセサリーに、よくぞ溜め込んだというぐらいモノで溢れていました。タンスの奥には、私が10代からモデルやタレントの仕事で稼いだお金を貯金していた通帳が出てきましたが、それも知らないうちに残高はゼロ。もう呆然です。

その時、大学ノートを何冊か見つけて、何気なく開いてみたんです。母が50代後半からつけていた日記でした。そこには信じられない言葉が書いてあって。

「娘なんて産むんじゃなかった」

「生活の面倒を見ているからって偉そうに」

「みんないなくなれ」

母は未婚で私を産んだので、確かに大変だった時期もあったかもしれない。でも私が仕事をするようになってお金の心配もなくなり、海外旅行もしたし家も建てた。うれしそうにしていたじゃない?うつ病のせいで攻撃的、批判的になったのかもしれません。それにしても心の中はこんなにも不平不満だらけだったのか。ショックというよりむしろ冷静に「あ~、やっちゃったね、こんなもの残して」。

でもこの日記をきっかけに、一刻も早く母をどこか施設に預けなければと思うようになりました。介護は美談で語られがちだけど、きれいごとじゃない。「もういい加減、終わってくれ」って思うのが当たり前。こんな日記を読んでしまったあとでは、今まで通りではいられない。母に手をかけてしまうかもしれない。いや、犯罪者になるわけにはいかないと。

実際に働いてみてわかった

決して「姥捨山」ではない

本当は、公的施設の特養(特別養護老人ホーム)でないと金銭面での先行きが不安だったけど、入居まで何年も待つと聞いて。申請だけは済ませて、別の有料老人ホームを見学してみることに。区役所で一番安い施設を教えてもらって見学に行くと、劣悪な環境で施設長が人をモノのように扱う、まさに「姥捨山」のようなところ。帰り道、ここに母を入れることはさすがにできないと涙が出て。その時に、私もまだ少しは情があるんだな、とどこかほっとしました。

徘徊と認知症があると入居できない施設も多くて、費用や場所、条件に合う施設探しは本当に大変。何軒か見学してやっと決まったのは、自宅から電車で1時間ほどの施設です。じつは入居が決まった時、娘から打ち明けられました。「ほんとはね、あと半年遅かったら、私、家出していたと思う」

顔には出さなかったけど、彼女もギリギリだったんです。

その2年半後には、運良く条件のいい特養が見つかりました。でも、ついに母は家族のこともわからなくなって、孫にも「あなた、どなた?」。私には「娘なんて産んだことはありません」って。

そこで2年半を過ごし、母は亡くなりました。最後まで振り回されたけれど、自分の老後を考えるきっかけにはなりました。その意味では母に感謝です。子供たちに「私が認知症になったらすぐに施設に入れて」と言ったら、「心配しないで、すぐそうする」って。内心「え~っ、少しは悩んでよ」(笑)。

とにかく元気なうちに、もしもの時の希望を家族に話しておくべきですね。というのも、母とそんな話をしたこともなかったので、施設に入れたのは正しかったんだろうかと考え込んでしまって。

在宅介護から施設入居へ。「事件」続きの日常がやっと落ち着いた頃。

『母の日記』の出版をきっかけにいくつも取材を受けました。そのご縁で、ある有料老人ホームの施設長に「実際の現場を知りたい」と話したら、「うちで働いてみませんか」と声をかけていただいて。母を看取ったあと1年半ほど、働かせてもらいました。

入居者のご家族もいろいろです。親を入居させた途端に縁を切る息子、お父さんに幼児みたいにエプロンなんかつけないでと文句を言う娘も。じゃあ、あなたが洗濯しなさいって話ですよ。

介護士さんたちは万年人手不足でハードワークにも関わらず、入居者の命を預かり、生活を楽しんでもらうための工夫や細やかな気配りをしています。介護は究極のサービス業。決して「姥捨山」なんかではない。親を施設に入れることに罪悪感を感じなくてもよかったんだなあと思いました。母がお世話になった施設には、「よくぞ、あの大変なばあさんを」と感謝しかないです。

「認知症サポーター」という、認知症の基本を勉強して、見守ったり手助けしようという活動があります。私も養成講座を受けました。誰でも受けられるのでおすすめです。母の徘徊で商店街の皆さん、友人、おまわりさんたちに本当にお世話になりました。街のみんなで認知症を見守る世の中になるといいですね。

取材・文/小泉まみ イラスト/タムラフキコ 写真/島崎信一 協力/株式会社Miyanse

『月刊益軒さん 2023年9月号』(カタログハウス刊)の掲載記事を転載。

-

第1回

介護者も自分の健康を気にかける時間が必要です

篠田節子さん【前編】1月29日公開

-

第2回

介護者も自分の健康を気にかける時間が必要です

篠田節子さん【後編】2月5日公開

-

第3回

精神論では無理。介護が始まる前に家族で話し合っておきたい

ハリー杉山さん【前編】3月11日公開

-

第4回

精神論では無理。介護が始まる前に家族で話し合っておきたい

ハリー杉山さん【後編】3月18日公開

-

第5回

後ろめたさを感じずに介護はプロを頼っていい

安藤優子さん【前編】3月25日公開

-

第6回

後ろめたさを感じずに介護はプロを頼っていい

安藤優子さん【後編】4月1日公開

-

第7回

無理のない役割分担で『きょうだいチーム介護』を実践

岸本葉子さん【前編】4月15日公開

-

第8回

無理のない役割分担で『きょうだいチーム介護』を実践

岸本葉子さん【後編】4月22日公開

-

第9回

元気なうちに延命治療について希望を聞いておくべきです

盛田隆二さん【前編】5月21日公開

-

第10回

元気なうちに延命治療について希望を聞いておくべきです

盛田隆二さん【後編】5月29日公開

-

第11回

「介護はプロとシェアして」という言葉で、罪悪感から解放された

信友直子さん【前編】6月21日公開

-

第12回

「介護はプロとシェアして」という言葉で、罪悪感から解放された

信友直子さん【後編】6月28日公開

-

第13回

一人で抱え込まないようにして介護うつ、介護後うつの予防を

安藤和津さん【前編】7月19日公開

-

第14回

一人で抱え込まないようにして介護うつ、介護後うつの予防を

安藤和津さん【後編】7月26日公開

-

第15回

親子の関係が逆転する「交差地点」をうまく乗り越えるのが大切

綾戸智恵さん【前編】8月23日公開

-

第16回

親子の関係が逆転する「交差地点」をうまく乗り越えるのが大切

綾戸智恵さん【後編】8月29日公開

-

第17回

絶対に一人で抱え込まず専門家の輪の中で介護を

山口恵以子さん【前編】9月26日公開

-

第18回

絶対に一人で抱え込まず専門家の輪の中で介護を

山口恵以子さん【後編】10月2日公開

-

第19回

介護の日々を文章にすることで、辛い気持ちも救われました

伊藤比呂美さん【前編】11月5日公開

-

第20回

介護の日々を文章にすることで、辛い気持ちも救われました

伊藤比呂美さん【後編】11月11日公開

-

第21回

母に手を上げてしまったとき、自宅介護を諦める決心がついた

松浦晋也さん【前編】12月3日公開

-

第22回

母に手を上げてしまったとき、自宅介護を諦める決心がついた

松浦晋也さん【後編】12月12日公開

-

第23回

介護に振り回された7年間は自分の老後を考えるきっかけに

秋川リサさん【前編】1月15日公開

-

第24回

介護に振り回された7年間は自分の老後を考えるきっかけに

秋川リサさん【後編】1月23日公開

-

第25回

本人が納得してくれることを大切に。父と母のダブル介護を乗り越えて

荻野アンナさん【前編】2月10日公開

-

第26回

本人が納得してくれることを大切に。父と母のダブル介護を乗り越えて

荻野アンナさん【後編】2月17日公開

-

第27回

この先を考えれば不安も。まず「今日、明日」で考えています

にしおかすみこさん【前編】3月13日公開

-

第28回

この先を考えれば不安も。まず「今日、明日」で考えています

にしおかすみこさん【後編】3月20日公開

-

第29回

介護のストレスは外に吐き出して解消。「言いふらし介護」をおすすめします

新田恵利さん【前編】4月11日公開

-

第30回

介護のストレスは外に吐き出して解消。「言いふらし介護」をおすすめします

新田恵利さん【後編】4月17日公開

-

第31回

介護には客観的な視点が重要。いいケアマネさんに出会えました

入江喜和さん【前編】5月15日公開

-

第32回

介護には客観的な視点が重要。いいケアマネさんに出会えました

入江喜和さん【後編】5月22日公開

-

第33回

認知症の父と向き合うために哲学が役に立ちました

髙橋秀実さん【前編】6月12日公開

-

第34回

認知症の父と向き合うために哲学が役に立ちました

髙橋秀実さん【後編】6月19日公開