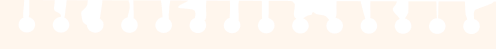

おニャン子クラブのメンバーを卒業した後、テレビや舞台などで活躍を続ける新田恵利さん。お母さんの介護は、新田さんが46歳の時に突然始まりました。戸惑いながらも徐々に経験を積み、「母の思いを尊重してあげたい」とお兄さんと真摯に向き合った、6年半の介護でした。

わたしの介護年表

2014年

母85歳

圧迫骨折で入院したら、歩けなくなって寝たきりになる。新田さんと兄で、在宅介護を始める。要介護4。

2015年

母86歳

理学療法士の訪問リハビリ(週2回)を導入。その後、リハビリ入院し、車椅子で動けるようになる。要介護3に。

2016年

母87歳

車椅子生活ながら、トイレに行ったり、簡単な家事をするようになる。その後は、要介護3のまま比較的元気に過ごす。

2020年

母91歳

圧迫骨折の痛みから、衰弱して入院。2週間ほどで退院し、自宅に戻る。新田さんとお兄さんは「最後は家で」と決める。

2021年

母92歳

年が明けて、食欲がなくなる。3月の新田さんの誕生日の1週間後、家族に見守られて永眠。

※年号・歳の一部は目安です。

圧迫骨折で入院したら、

母が歩けなくなった

母の介護は、85歳のとき、圧迫骨折による入院で突然始まりました。母は50歳を過ぎた頃に骨粗鬆症(こつそしょうしょう)と診断され、60代後半からは圧迫骨折を繰り返すようになりました。骨が弱くなっていて、尻餅をついたり、ぶつけただけでも骨折します。最初は入院していましたが、安静にしていることが治療法なので、私たち夫婦と二世帯住宅になっている自宅で療養するようになりました。

それなのにそのときは、「通院したことがある病院に入院したい」と母からお願いされて。私は10年ぶりの舞台の仕事で忙しかったこともあり、母の希望を尊重しよう、病院に預けておけば安心だしと考えました。

ところが、病院の対応が悪く、入院計画書が出てこない、担当医の説明もない、勝手に相部屋から個室に移動させるなど、不信感を抱かせることばかり。さらに、会話が噛み合わないなど、母の様子がおかしくなってきました。決定的だったのは、「お父さん、家で何をしているの?」と聞いたこと。父は私が17歳のときに他界しています。「認知症だ」と咄嗟に思いました。担当医の対応も曖昧で、「退院してもいい」と言われました。

今の私なら冷静に話せますが、そのときは介護の知識もなくて、認知症だとパニックになってしまって。退院したら認知症から逃れられるような気がして、入院して3週間で退院することにしてしまったのです。おかしな言動は全て認知症だと思い、せん妄についても知りませんでした。実際に母の症状はその後元に戻ったので、このときは一過性のせん妄だったようです。

退院する日に母を迎えに行き、車椅子からタクシーに乗せようとしたら、母が立てないのです。どうにかタクシーに乗せて自宅に着くと、待機していた兄に外から大声で「お兄ちゃん、ママが歩けない!」と叫びました。びっくりした兄は裸足で飛び出してきて、母を抱えてベッドに寝かせました。

兄と一緒に

母の在宅介護を始める

我が家は、1階は母の住まい、2階は私たち夫婦のリビング、3階は寝室という間取り。入院するまでは、母は身の回りのことや洗濯は自分でやっていました。夕食は私が作っていましたが、朝昼は自炊。私たちが仕事で外出している間、2階のリビングまで階段で上がってきて、犬の世話をしてくれていました。明るく社交的で、ご近所付き合いも得意でした。

兄は独身で一人暮らし、お休みの日に時々遊びに来るような、母とはごく普通の親子でした。でも、長男として母の世話をするべきだと思っていたようで、「自分も介護をする」と言ってくれました。2人で話し合い、1階の母のところに兄も一緒に住み、母を在宅介護することにしたのです。

突然の介護でどうしたらいいのかわからなかったので、まずは市役所に行き、そこで教えてもらった通り、地域包括センターに電話をしてみました。その日のうちにスタッフが、手続き、受けられるサービス、介護用品などの書類を持って、家に来てくれました。

私は書類を確認してサインをするような仕事は、苦手です。でも、兄は、きちんと理解しようと質問までできる事務仕事に向いているタイプ。2人とも仕事もあるので、役割分担するようになりました。兄は、書類関係やケアマネージャーさんに連絡するなど事務的なこと、私は着替えや食事など生活全般とお金に関することを。お互いに得意なことをするのが、ストレスが少ない気がします。

介護の船頭は兄に。

お互いに得意なことを

役割分担しました

一度だけ、兄ともめたことがありました。介護が始まった年の暮れ、母が体調を崩し、入院をさせるかどうか2人で話し合いました。母は尊厳死協会に入会し、元気なときに「延命は望まない」と意志表示をしていたのです。だから、私は何かあっても母を入院させずに静かに自宅で見送りたいと覚悟を決めていました。でも、兄は「どんな状態であっても生きていてほしいから入院させたい」と譲りません。話し合いは平行線でしたが、翌日、私が仕事に行っている間に、兄は母を入院させてしまいました。

母は肺気腫と診断され、治療を経て、年が明けてから退院しました。結果的には良かったのですが、本人の意志を尊重したい気持ちは変わりませんでした。でも、その後、兄は介護の経験を重ね、母とのコミュニケーションが密になっていったのが、わかりました。これなら大丈夫と兄を船頭にし、迷ったときは任せました。

91歳の誕生日に、母の好きなフルーツサンドでお祝い(右)。キッチンのシンク下の扉と棚板と撤去し、車椅子でもシンクで洗い物ができるようにした(写真は新田さん提供)。

次回(4月17日公開)に続く

取材・文・編集協力/大橋史子(ペンギン企画室) 撮影/島崎信一 イラスト/タムラフキコ 協力/株式会社Miyanse

『月刊益軒さん 2023年12月号』(カタログハウス刊)の掲載記事を転載。

-

第1回

介護者も自分の健康を気にかける時間が必要です

篠田節子さん【前編】1月29日公開

-

第2回

介護者も自分の健康を気にかける時間が必要です

篠田節子さん【後編】2月5日公開

-

第3回

精神論では無理。介護が始まる前に家族で話し合っておきたい

ハリー杉山さん【前編】3月11日公開

-

第4回

精神論では無理。介護が始まる前に家族で話し合っておきたい

ハリー杉山さん【後編】3月18日公開

-

第5回

後ろめたさを感じずに介護はプロを頼っていい

安藤優子さん【前編】3月25日公開

-

第6回

後ろめたさを感じずに介護はプロを頼っていい

安藤優子さん【後編】4月1日公開

-

第7回

無理のない役割分担で『きょうだいチーム介護』を実践

岸本葉子さん【前編】4月15日公開

-

第8回

無理のない役割分担で『きょうだいチーム介護』を実践

岸本葉子さん【後編】4月22日公開

-

第9回

元気なうちに延命治療について希望を聞いておくべきです

盛田隆二さん【前編】5月21日公開

-

第10回

元気なうちに延命治療について希望を聞いておくべきです

盛田隆二さん【後編】5月29日公開

-

第11回

「介護はプロとシェアして」という言葉で、罪悪感から解放された

信友直子さん【前編】6月21日公開

-

第12回

「介護はプロとシェアして」という言葉で、罪悪感から解放された

信友直子さん【後編】6月28日公開

-

第13回

一人で抱え込まないようにして介護うつ、介護後うつの予防を

安藤和津さん【前編】7月19日公開

-

第14回

一人で抱え込まないようにして介護うつ、介護後うつの予防を

安藤和津さん【後編】7月26日公開

-

第15回

親子の関係が逆転する「交差地点」をうまく乗り越えるのが大切

綾戸智恵さん【前編】8月23日公開

-

第16回

親子の関係が逆転する「交差地点」をうまく乗り越えるのが大切

綾戸智恵さん【後編】8月29日公開

-

第17回

絶対に一人で抱え込まず専門家の輪の中で介護を

山口恵以子さん【前編】9月26日公開

-

第18回

絶対に一人で抱え込まず専門家の輪の中で介護を

山口恵以子さん【後編】10月2日公開

-

第19回

介護の日々を文章にすることで、辛い気持ちも救われました

伊藤比呂美さん【前編】11月5日公開

-

第20回

介護の日々を文章にすることで、辛い気持ちも救われました

伊藤比呂美さん【後編】11月11日公開

-

第21回

母に手を上げてしまったとき、自宅介護を諦める決心がついた

松浦晋也さん【前編】12月3日公開

-

第22回

母に手を上げてしまったとき、自宅介護を諦める決心がついた

松浦晋也さん【後編】12月12日公開

-

第23回

介護に振り回された7年間は自分の老後を考えるきっかけに

秋川リサさん【前編】1月15日公開

-

第24回

介護に振り回された7年間は自分の老後を考えるきっかけに

秋川リサさん【後編】1月23日公開

-

第25回

本人が納得してくれることを大切に。父と母のダブル介護を乗り越えて

荻野アンナさん【前編】2月10日公開

-

第26回

本人が納得してくれることを大切に。父と母のダブル介護を乗り越えて

荻野アンナさん【後編】2月17日公開

-

第27回

この先を考えれば不安も。まず「今日、明日」で考えています

にしおかすみこさん【前編】3月13日公開

-

第28回

この先を考えれば不安も。まず「今日、明日」で考えています

にしおかすみこさん【後編】3月20日公開

-

第29回

介護のストレスは外に吐き出して解消。「言いふらし介護」をおすすめします

新田恵利さん【前編】4月11日公開

-

第30回

介護のストレスは外に吐き出して解消。「言いふらし介護」をおすすめします

新田恵利さん【後編】4月17日公開

-

第31回

介護には客観的な視点が重要。いいケアマネさんに出会えました

入江喜和さん【前編】5月15日公開

-

第32回

介護には客観的な視点が重要。いいケアマネさんに出会えました

入江喜和さん【後編】5月22日公開

-

第33回

認知症の父と向き合うために哲学が役に立ちました

髙橋秀実さん【前編】6月12日公開

-

第34回

認知症の父と向き合うために哲学が役に立ちました

髙橋秀実さん【後編】6月19日公開

-

第35回

謎が多すぎる両親を遠距離でお世話と見送りを

姫野カオルコさん【前編】7月17日公開

-

第36回

謎が多すぎる両親を遠距離でお世話と見送りを

姫野カオルコさん【後編】7月24日公開