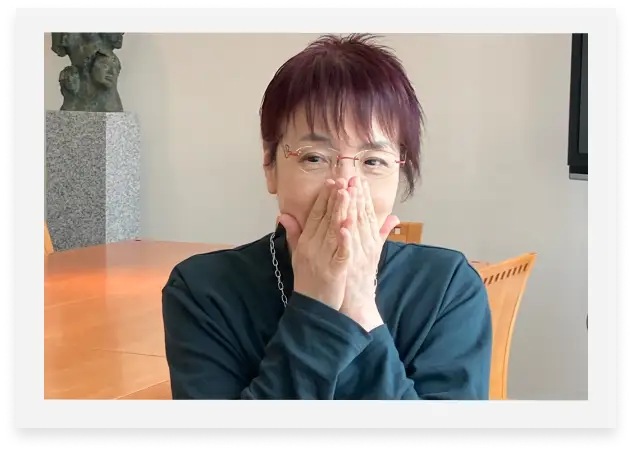

作家の姫野さんは20代の頃から、両親と親族のお世話を担ってきました。両親は子どもの頃から理解に苦しむ行動が多く、ずっと分かり合えないままだったそう。大学入学時に家を飛び出し、その後、一緒に暮らすことはなく、東京と滋賀を行き来して見送りました。楽しい思い出が少ない両親のお世話をどのように乗り切ったのか、お話しを聞きました。

わたしの介護年表

1980年頃~

父60歳頃

父が糖尿病を発症した後、脳梗塞に。母やヘルパーさんで在宅介護。姫野さんは東京から頻繁に帰省して手伝う。78歳で、亡くなる。

1998年頃~

母70代半ば

一人暮らしをしていた母に認知症の症状が出始める。姫野さんは東京から週1回ほど帰省して様子を見る。悪徳セールスで高額な商品を買わされるようになる。

2000年頃~

母70代後半

一人暮らしは難しくなり、母はグループホームに入居。生活になじみ、楽しく過ごす。元気な時はネガティブだったのに、ポジティブで明るい性格に。

2005年頃~

母80代半ば

パーキンソン病が悪化し、施設を転居。窓から琵琶湖の見える特養に入居する。話すこともできなかったが、穏やかに3年ほど過ごして亡くなる。

※年号・歳の一部は目安です。

両親と親族を看るために

頻繁に帰省する

東京で大学に通うため独り暮らしを始めた頃から、実家のある滋賀で、叔父や叔母のお世話が始まりました。

父はシベリアからの抑留帰りで、親族は満州からの引き揚げ組。滋賀の生家で暮らす親族を、父はずっとそばで面倒を見てきたんですね。その親族たちがだんだん具合が悪くなってきて、周りの者がお世話をする輪の中に私も加わるという感じで、月1~2回、東京から帰って手伝いました。

その後、5年ほどして今度は父が糖尿病、脳梗塞になって在宅介護に入り、より頻繁に、週1回ほど帰省していました。ただ、これは「介護していた」と言うのは違うと思うんです。叔父や叔母の時から、当時始まったばかりのヘルパー制度を利用したので、実際に介護をしたのはヘルパーさんです。身体を拭いたり、坐薬を入れたりはしたけれど、地元に住んでいないし、介護しましたなんておこがましいと思ってます。

私は両親が年をとってから生まれた子どもで、同級生から見たら両親は「おじいちゃんおばあちゃん」と同じ世代です。そして、両親はおかしな人たちでした。物を溜め込んで虫が湧いても平気、一方で極度の潔癖症だったり、外食で出かけたレストランに小学生の私を置いて2人で帰ってしまったり。『謎の毒親』という小説は、子ども時代に受けた、両親のおかしな行動の実話をもとに書いています。私は子どもの頃からいい子のフリをし、家を出る機会を狙っていて、大学合格を機に東京へ逃げ出しました。

ただ、一人っ子だし、親や親戚の世話を放ってはおけません。帰省するのは嫌ではありませんでしたが、同年代の東京の友人にはもちろん、両親の世話をしている人はおらず、海外旅行だとかお洒落を楽しんでいる。そういう友人たちから「一人っ子だから可愛がられて育ったのね」「お父さんが大好きだから帰省したいのね」と言われるのが本当に辛かった。でも、両親のことは友人に話しても分かってはくれまいと、黙っていました。

今思うと、最初からきちんと公的介護サービスを受けられたのがとても良かったです。父が脳梗塞を発症したときから、週2日ヘルパーさんに来てもらっていました。小さい町だったから、病院や市役所の人や民生委員さんが気軽に教えてくれました。「おたくこれをやらはったらどうですか」「そうですな」くらいのやり取りです。

元気な頃から高圧的だった父は、体調が悪くなっても変わらずです。電車の中でタバコを吸おうとするので「身体に悪いし、他のお客さんに迷惑だから」と注意すると、「空いているからいいんだ。嫌ならお前が出ろ」と怒鳴られました。

でも、不思議なことに、脳梗塞を起こしたばかりのときに、穏やかになった時期がありました。父を乗せた車椅子を押していると、子どもたちが「かわいいおじいちゃん」と言って寄ってきたことも。こんな父ならいいなと思っていましたが、症状が改善したら性格も元に戻りました(笑)。

そのうち、父は徐々に目が見えなくなり、歩けなくなりました。糖尿病なのに、母は父が用意しろという食事を作って出し、食餌療法はいっさいしませんでした。基本的に在宅でしたが、父は症状が悪化して手術し、入退院を繰り返して亡くなりました。

認知症の母が

グループホームに入居

ずっと夫婦仲も悪かったので、母は「好きでもない人の介護をなんで私が」といつも嘆いていました。「嫌いだ。嫌いだ。あんな人は大嫌い」と強い筆圧で数ページにわたって書きつけたノートを、母の没後に発見。本当は離婚したかったけれど、大正生まれの母は世間体を気にして離婚できなかったのではと、気持ちを慮(おもんぱか)りました。

だから、父が亡くなって1人になったら母はとても元気で暮らしていました。ところが、5年ほど経った頃、「様子が少しおかしい」と、ご近所から連絡が来るようになりました。「あんたとこの庭の木が通学路にはみ出て危ない」という文句も。

それで、私も帰って、母に認知症の検査を受けさせたら、要支援1から始まって、検査を受けるたびに介護度が上がっていきました。

火事を起こされるのも怖かったし、あと、悪徳セールスに引っかかってしまって。布団、サプリメントなどを買い込んでびっくりする金額の請求が届いて後から支払いました。

またこんなことがあってはいけないと、それをきっかけに、「成年後見人」の申請をしました。成年後見人制度とは、認知症などによって本人の判断能力がなくなった場合、財産管理、福祉サービスの利用契約などを手助けしてくれる人を決めておくものです。もし、本人が悪徳セールスの契約を結んでしまっても、成年後見人が解除することができます。

成年後見人の申し立ては、本人が住む場所の家庭裁判所にする必要があるので、私が東京から滋賀に通いました。申請のために、何度も遠方から出向くことも大変だったのですが、それよりも母を納得させるのが大変で。母の財産を守るために必要だと思い、時間をかけて説得しました。

悪徳セールスから認知症の

母の財産を守るため、

成年後見人の申請をしました

次回(7月24日公開)に続く

取材・文・/大橋史子(ペンギン企画室) イラスト/松元まり子 協力/株式会社Miyanse

『月刊益軒さん 2024年3月号』(カタログハウス刊)の掲載記事を転載。

-

第1回

介護者も自分の健康を気にかける時間が必要です

篠田節子さん【前編】1月29日公開

-

第2回

介護者も自分の健康を気にかける時間が必要です

篠田節子さん【後編】2月5日公開

-

第3回

精神論では無理。介護が始まる前に家族で話し合っておきたい

ハリー杉山さん【前編】3月11日公開

-

第4回

精神論では無理。介護が始まる前に家族で話し合っておきたい

ハリー杉山さん【後編】3月18日公開

-

第5回

後ろめたさを感じずに介護はプロを頼っていい

安藤優子さん【前編】3月25日公開

-

第6回

後ろめたさを感じずに介護はプロを頼っていい

安藤優子さん【後編】4月1日公開

-

第7回

無理のない役割分担で『きょうだいチーム介護』を実践

岸本葉子さん【前編】4月15日公開

-

第8回

無理のない役割分担で『きょうだいチーム介護』を実践

岸本葉子さん【後編】4月22日公開

-

第9回

元気なうちに延命治療について希望を聞いておくべきです

盛田隆二さん【前編】5月21日公開

-

第10回

元気なうちに延命治療について希望を聞いておくべきです

盛田隆二さん【後編】5月29日公開

-

第11回

「介護はプロとシェアして」という言葉で、罪悪感から解放された

信友直子さん【前編】6月21日公開

-

第12回

「介護はプロとシェアして」という言葉で、罪悪感から解放された

信友直子さん【後編】6月28日公開

-

第13回

一人で抱え込まないようにして介護うつ、介護後うつの予防を

安藤和津さん【前編】7月19日公開

-

第14回

一人で抱え込まないようにして介護うつ、介護後うつの予防を

安藤和津さん【後編】7月26日公開

-

第15回

親子の関係が逆転する「交差地点」をうまく乗り越えるのが大切

綾戸智恵さん【前編】8月23日公開

-

第16回

親子の関係が逆転する「交差地点」をうまく乗り越えるのが大切

綾戸智恵さん【後編】8月29日公開

-

第17回

絶対に一人で抱え込まず専門家の輪の中で介護を

山口恵以子さん【前編】9月26日公開

-

第18回

絶対に一人で抱え込まず専門家の輪の中で介護を

山口恵以子さん【後編】10月2日公開

-

第19回

介護の日々を文章にすることで、辛い気持ちも救われました

伊藤比呂美さん【前編】11月5日公開

-

第20回

介護の日々を文章にすることで、辛い気持ちも救われました

伊藤比呂美さん【後編】11月11日公開

-

第21回

母に手を上げてしまったとき、自宅介護を諦める決心がついた

松浦晋也さん【前編】12月3日公開

-

第22回

母に手を上げてしまったとき、自宅介護を諦める決心がついた

松浦晋也さん【後編】12月12日公開

-

第23回

介護に振り回された7年間は自分の老後を考えるきっかけに

秋川リサさん【前編】1月15日公開

-

第24回

介護に振り回された7年間は自分の老後を考えるきっかけに

秋川リサさん【後編】1月23日公開

-

第25回

本人が納得してくれることを大切に。父と母のダブル介護を乗り越えて

荻野アンナさん【前編】2月10日公開

-

第26回

本人が納得してくれることを大切に。父と母のダブル介護を乗り越えて

荻野アンナさん【後編】2月17日公開

-

第27回

この先を考えれば不安も。まず「今日、明日」で考えています

にしおかすみこさん【前編】3月13日公開

-

第28回

この先を考えれば不安も。まず「今日、明日」で考えています

にしおかすみこさん【後編】3月20日公開

-

第29回

介護のストレスは外に吐き出して解消。「言いふらし介護」をおすすめします

新田恵利さん【前編】4月11日公開

-

第30回

介護のストレスは外に吐き出して解消。「言いふらし介護」をおすすめします

新田恵利さん【後編】4月17日公開

-

第31回

介護には客観的な視点が重要。いいケアマネさんに出会えました

入江喜和さん【前編】5月15日公開

-

第32回

介護には客観的な視点が重要。いいケアマネさんに出会えました

入江喜和さん【後編】5月22日公開

-

第33回

認知症の父と向き合うために哲学が役に立ちました

髙橋秀実さん【前編】6月12日公開

-

第34回

認知症の父と向き合うために哲学が役に立ちました

髙橋秀実さん【後編】6月19日公開

-

第35回

謎が多すぎる両親を遠距離でお世話と見送りを

姫野カオルコさん【前編】7月17日公開