映画評論の大家である山田宏一さんに、毎月、その時期に合わせた映画を「2本立て」(日本映画、外国映画)で紹介していただきます。その組み合わせの妙もお楽しみください。今回は外国映画に『サーカス』、日本映画に『丹下左膳餘話 百萬両の壺』を取り上げます。いずれも約90年も前につくられた傑作コメディです。

紹介作品

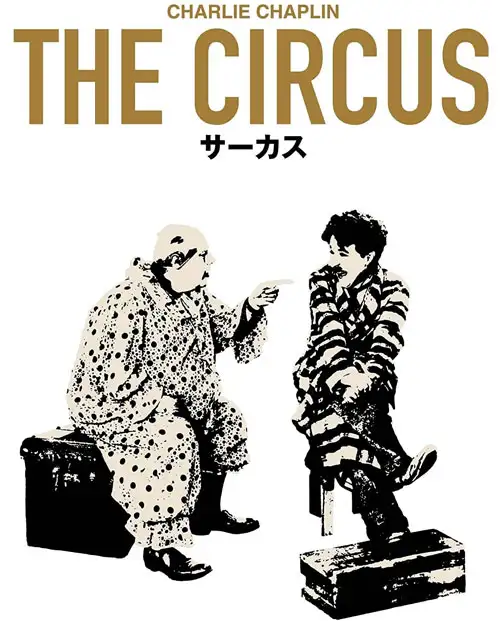

サーカス

製作年度:1928年/上映時間:72分/監督:チャールズ・チャップリン/キャスト:チャールズ・チャップリン、マーナ・ケネディ、ベティ・モリッシー、ハリー・クロッカー、アラン・ガルシア

商品情報

『サーカス』

Blu-ray:3,850円(税込)/発売・販売元:KADOKAWA

※2022年5月時点の情報です

丹下左膳餘話 百萬両の壺

製作年度:1935年/上映時間:94分/監督:山中貞雄/キャスト:大河内傳次郎、喜代三、澤村國太郎、花井蘭子、宗春太郎、高勢実乗、鳥羽陽之助

商品情報

『丹下左膳餘話 百萬両の壺』

DVD:5,170円(税込)/発売元:日活

※2022年5月時点の情報です

浮浪者チャーリーは空腹にたえかねて、おんぶされた赤ん坊の手ににぎられたおやつのパンを盗み食いのようにすばやくさっとひとかじりして、赤ん坊に「おいしいね」なんて無声映画だからもちろん声を出して言わないけれども、お愛想笑いをして、すきを見てまたがぶりとひとかじり。そこで赤ん坊が泣き出すかと思いきや、「おいしい? もっと食べて、もっと」といわんばかりに赤ん坊のほうから手を伸ばしてチャーリーの口もとにパンを差し出すのだ。ほんの一瞬だが、とても演技とは思えない(当然ながら)見事な即興の名演技(!?)におどろく。

チャップリンの「動きの芸」を満喫

年に2度か3度はビデオでくりかえし見るチャールズ・チャップリンの1928年の『サーカス』という名作だが、赤ん坊ばかりか、わが家の猫までがチャップリンにはすっかりなついてしまって、猫じゃらし以上にテレビにしがみついてチャップリンの一挙手一投足に夢中になって反応するかのようだ。

文句なしに、理屈なしに、チャップリンの「動きの芸」を満喫できる傑作だ。見世物小屋のミラーハウス(鏡仕立ての迷宮)のなかの錯乱的逃走につづいて、機械仕掛け、からくり仕掛けの人形と化してしまう(チャップリンがチャップリン人形と一体化してしまう擬態の極致とも言うべき)抱腹絶倒の名演(と言わずして何と言おう)。さらに、回転式小舞台の上で警官に追っかけられて、逃げても逃げても永久回転のスピード感やら、長い竿1本を持って空中であぶない綱渡りに挑戦するチャップリンが3匹の尾長猿にしつこくからまれ、襲われて大わらわといったサスペンスとギャグの連続だ。

「笑いと涙の世界 サーカス」という字幕とともにはじまるチャップリンならではの道化の世界。サーカスの曲馬乗りの少女(マーナ・ケネディ)へのせつない恋に破れ、どこへともなくトボトボとひとり歩き去って行く永遠の放浪紳士チャーリーの後ろ姿が心に残る。

江戸時代の矢場を舞台にしたコメディ

日本映画は、映画会社が「時代劇部」と「現代劇部」に分かれていた時代劇全盛期の特上の絶品、軽快でスピーディーでリズミカルでシャレたコメディータッチの『丹下左膳餘話 百萬両の壺』。日本映画ばなれした、と言いたいくらい軽妙洒脱でモダンな時代劇だ。1935年の山中貞雄監督作品である。

主要な舞台は、サーカスならぬ、矢場。江戸時代の有料遊戯場で、座敷にすわって70センチほどの小さな弓に30センチ足らずの小さな矢をつがえて、射的のように的を射て当たれば景品をもらえる。

矢場の経営者になるお藤を演じるのは新橋の芸者で歌手の喜代三(のちに作曲家の中山晋平夫人になる)。客におだてられて興に乗ると、三味線を爪弾きながら、♪浮世さらさら 風車・・・矢場に矢が降る 雨が降る・・・と小粋に歌う小唄がまるで映画のテーマソングになる。

矢が当たらないと、何か仕掛けをしているのではないかと難癖をつけて乱暴に及ぶ客を追い払うために雇われたらしい用心棒が片眼片腕の浪人・丹下左膳にふんする大河内傳次郎。ふだんはだらだらと寝っ転がっているだけの居候のヒモみたいな存在なのだが(「あんた、こうしなさい」「あんた、行ってきなさい」と女房気取りの女主人に命じられるたびに「やだい、やだい」とダダをこねる左膳だが、結局は言いなりになってしまう)、いざ剣を抜くとなると、おなじみの容貌魁偉の怪剣士になって、すさまじい道場破り(あまりのすさまじさに度肝を抜かれながら爆笑だ!)、あるいは目のさめるような必殺の居合抜きをあざやかに演じてみせる。

矢場の看板娘はみずみずしく清楚な美女、深水藤子(美人画で知られる日本画家、伊東深水が名付け親とのこと)。その可憐な微笑みに誘われて矢場に通いつめる気のいい殿様・柳生源三郎にふんするのは澤村國太郎(長門裕之と津川雅彦のお父さんである)。殿様とはいっても、花井蘭子ふんする奥方の尻に敷かれっぱなし、深水藤子とデートして金魚すくいなどに興じているところを遠眼鏡(つまり望遠鏡)をのぞいていた奥方の花井蘭子に発見されて浮気が発覚してしまうというケッサクなシーンもある。男たちは恐妻家で、しっかりものの女房には頭が上がらないのだ。

映画は百萬両の壺をめぐる騒動からはじまり、マンガみたいな顔をしたアーノネのオッサン(高勢実乗)と鳥羽陽之助の極楽コンビの屑屋を通じて、金魚鉢に使えるといって宗春太郎という子役が演じるみなし子の手に渡った壷を狂言回しのようにして悲喜こもごもの展開になる。なんとも愉快な、ときには痛快な、人情味あふれる大人のオトギ話といった感じだ。

イラスト/野上照代

山田宏一

やまだこういち●映画評論家、翻訳家。ジャカルタ生まれ。東京外国語大学フランス語学科卒業。1964~1967年にパリ在住。その間「カイエ・デュ・シネマ」の同人となり、ジャン=リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォーらと交友する。