映画評論の大家である山田宏一さんに、毎月、その時期に合わせた映画を「2本立て」(日本映画、外国映画)で紹介していただきます。「読書の秋」ということで、文豪の作品を映画化した名作についてたっぷり書いていただきました。日本からは森鴎外、ロシアからはゴーリキーと、よく知られた文豪の映画化作品です。

紹介作品

山椒大夫

製作年度:1954年/上映時間:99分/監督:溝口健二/キャスト:田中絹代、香川京子、花柳喜章、進藤英太郎

商品情報

『山椒大夫 4K デジタル修復版 Blu-ray』

価格:Blu-ray 5,280円(税込)/販売・発売元:株式会社KADOKAWA

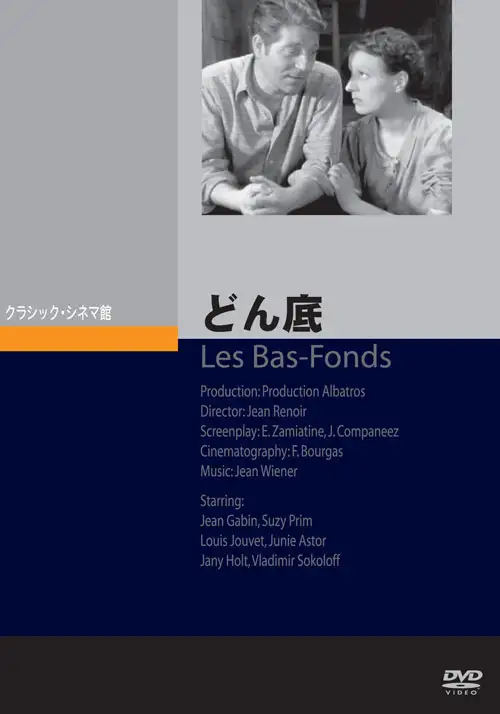

どん底

製作年度:1936年/上映時間:85分/監督:ジャン・ルノワール/キャスト:ジャン・ギャバン、ルイ・ジューヴェ、ジュニー・アストル、ロベール・ル・ヴィガン、ウラジミール・ソコロフ

商品情報

『どん底』

価格:DVD 5,040円(税込)/販売・発売元:株式会社ジュネス企画

※2022年10月時点の情報です

読書の秋となると、つい文豪の名作の映画化という古めかしくも懐かしい惹句(というか、宣伝文句というか、うたい文句)を思い出し、秋の夜長に、といっても急に寒くなって冬の気配が濃厚になってきたものの、季節を越えていつでも見ようと思えば見られるのが、もしかしたら本を読む以上に自由な、映画の特権的な娯楽性で、いまビデオ(DVD/Blu-ray)化されている作品のなかから、こんなものまで見られるのかと感慨深い『山椒大夫』と『どん底』の邦洋2本立てに思い至った次第である。明治の文豪、森鴎外の童話ふうの少年少女の出る短篇小説の映画化とロシアの文豪、マクシム・ゴーリキーの4幕の戯曲の映画化である。

悲痛かつ涙を誘う物語が白黒の美しい映像のもとに描かれる

『山椒大夫』は巨匠・溝口健二監督の1954年の作品。国際的に知られる名作でもある。日本の映画監督のなかで黒澤明、小津安二郎とならんで世界の一流と目される巨匠の一番の長老(病魔に襲われ、「もう新涼だ/早く撮影所の諸君と楽しく仕事がしたい」という絶筆を残して、1956年に59歳で亡くなったが)の最も脂が乗った最晩年の作品の1本である。『残菊物語』『西鶴一代女』『雨月物語』『近松物語』と続く溝口健二監督ならではの崇高な時代劇の頂点と言える重厚な、見ごたえある一篇だ。

「これは 人がまだ人としての 目ざめを持たない 平安期の末期を背景に 生まれた物語である」

「それから数百年 庶民の間に語り伝えられ 今日もなお人の世の 嘆きの限りをこめた 説話として知られている」

という2枚の字幕とともに映画ははじまる。高貴な身分であることが旅装束からもうかがえる2人の子連れの母(田中絹代)と召使いが街道筋の森を抜けて長い旅路を急ぐ。泥棒や人買いが横行していて旅人を泊めてくれる宿もなく、一行は野宿をすることになるのだが、そこへ親切な女性が現れて…と思いきや、巧妙な人買いの手口にひっかかり、翌朝、船出のときになって母と召使いは子供たちとは別の船に乗せられ、召使いは船頭と争って水中に落ち、溺れ死ぬ。親子はこうして永遠に引き離されて身売りされることになる。

子供たち、兄の厨子王と妹の安壽は、大勢の奴隷をかかえる地方の豪族・山椒大夫(進藤英太郎)の広大な荘園に奴(やっこ)、婢(はしため)として売られ、そして10年の歳月が流れる。なんとも悲惨な物語だ。

イラスト/池田英樹

成長した厨子王(花柳喜章)と安壽(香川京子)は、あるとき、佐渡から売られてきた娘が口ずさんでいる島の流行(はやり)唄を耳にし、〽安壽恋しや、厨子王恋しや…の歌詞の哀切きわまりない由来を知って、もう会えないと思っていた母が佐渡の遊女屋に売られ、何度も逃げ出そうとして足首の筋を切られて身動き不自由になっても死ぬに死にきれず、子供たちを慕う唄を歌い続けていることを知ったのである。

ふたりは荘園から逃げ出す決心をするが、いっしょでは逃げ切れないことがわかり、妹の安壽は兄の厨子王だけでも逃げてほしいと自分は荘園に残り、追っ手たちを少しでも食い止めるための工夫をし、あくどい山椒大夫に拷問されて兄の行方を白状させられるよりは自ら死を選ぶことにし、底なしの沼に入水。ここは名キャメラマン、宮川一夫が沼の水の静まりかえった深さをきわだたせるために周囲の木々に墨汁を塗って撮影したという白黒の映像の美しさが筆舌に尽くしがたく、香川京子の安壽(フランス語ではアンジュangeは天使である!)のような清らかな美しさが心に残る名場面である。入水したあとには、沼の水面に渦巻く安壽/天使の最後の祈りを思わせる残影がただよう。

逃げのびた厨子王はやがて国主となり(そのいきさつは厨子王が亡き父親から譲り受けた国主のしるしである黄金の観音像が伏線になって説明される)、ついに佐渡の海岸で、粗末な掘立小屋に乞食同然になって老いさらばえた母との再会に至る。「母上、お迎えにまいりました」とひざまづく厨子王のひとことが涙を誘う。

ラストシーンは、涙ながらにしっかりと抱き合った母と子の姿をキャメラはそこからそっと離れて遠くから、佐渡の海岸の全景をとらえたまま、静かに、静かに、断崖のある風景のかなたにパンしていく。

1954年のヴェネチア国際映画祭に出品されてサン・マルコ銀獅子賞を受賞した『山椒大夫』を見た批評家時代の若きジャン=リュック・ゴダールは、この美しいラストシーンをまるでキャメラが神に祈るような「永遠への挙手」を想わせるとその感動を綴っているが、やがて監督になって自ら撮る映画、『軽蔑』(1963)や、とくに『気狂いピエロ』(1965)のラストシーンに、その感動を再現して心からのオマージュを捧げたのである。

救いのない戯曲をおおらかな人間喜劇として描く名作

『どん底』はフランスのジャン・ルノワール監督の1936年の作品。当時まだ巨匠とまではみなされていなかったと思われるジャン・ルノワール監督だったが、この作品に権威あるルイ・デリュック賞が授与され(映画の冒頭にも1枚タイトルで名誉ある受賞に輝いたと記されている)、ジャン・ルノワールは一流の映画監督として認められることになった。そして翌1937年、いまでは世界的な名作として知られる『大いなる幻影』を撮り、巨匠とよばれる名監督になる。

画家のピエール=オーギュスト・ルノワールの息子(次男)で、兄ピエール・ルノワールは俳優、甥(兄の息子)クロード・ルノワールはキャメラマンであった。

「ロシア文学の大僧正」として世界中にその名を知られた文豪、ゴーリキーの名作でモスクワ芸術座の代表的演目になっていた舞台劇の映画化を企画したのは、1917年の革命後のロシアからフランスに亡命してフィルム・アルバトロスという映画会社を設立し、1920年代からフランス映画界に君臨していた大プロデューサー、アレクサンドル・カメンカで、ジャン・ルノワールの才能に早くから着目していて、演出を依頼。『どん底』はフランス映画として製作されることになった。

ジャン・ルノワールは映画化にあたって、相棒の脚本家、シャルル・スパークの協力を得て、ゴーリキーの原作の戯曲をすっかり書き変えてしまった。戯曲の終幕は誰もが知っている「役者」(とよばれる人物)の凄絶な首吊り自殺による暗く、救いのない結末が深く感動的に印象づけるのだが、映画ではペペルとナターシャとう若い恋人たちが手に手を取って人生のふきだまりのようなどん底から脱け出ていくハッピーエンドになる。

この大胆な改変を「ロシア文学の大僧正」が許可するかどうか、プロデューサーのアレクサンドル・カメンカも監督のジャン・ルノワールも気がかりだったが、文豪ゴーリキーはまったく意に介さず、あっさり全面的に承認したのだった。

こうして『どん底』はフランス映画として、自由奔放なジャン・ルノワール監督の世界がくりひろげられることになった。「かつては人間であった」人生の敗残者、社会の脱落者が貧民街の出口なき状況のなかであえぐ悲惨な集団劇から、バロン(男爵)と泥棒のペペルの身分も階級も越えた友情を中心におおらかな笑いにあふれた人間喜劇が躍動する映画になったのである。

イラスト/池田英樹

実はゴーリキーはそもそも映画などにまったく興味がなく、映画をまともな「芸術」とはみなしていなかったので、ジャン・ルノワールが何者かも知らず、知ろうともせず、映画監督などにプロレタリア文学のイデオロギーはもちろん、戯曲『どん底』の「深刻な雰囲気」などを再現するのには「歯が立たないだろう」と断じて(プロデューサーのアレクサンドル・カメンカへの手紙による)、映画化などどうでもいいというくらい無関心だったということである。1936年6月にはゴーリキーは病死しているので、もしかしたらアレクサンドル・カメンカが送ったと思われる映画用のシナリオも読んでいなかったのかもしれない。

ジャン・ルノワールは何よりも俳優を中心に映画を撮る監督なので、敬愛する2人の名優、ルイ・ジューヴェをバロン(男爵)役に、ジャン・ギャバンを泥棒のペペル役に起用。舞台の名優ルイ・ジューヴェの「知的な計算にもとづく演技」とミュージックホール上がりのジャン・ギャバンの「感情に訴える芝居」を対照的にうまくかみ合わせて、すばらしいの一語に尽きる名場面をつくり上げた。

映画はギャンブル狂のルイ・ジューヴェの男爵が最後の勝負に全財産を賭けて破産するところからはじまる。男爵は勝負に勝ったときにはタバコに火をつけ、負けたときには火を消してしまうくせがあるのだが、人生最後の大勝負のあと、賭博場から出てきて、ゆっくりとシガレットケースからタバコを1本抜いて口にくわえ、マッチに火をつける。だが、その火を消してしまう。ルイ・ジューヴェのクローズアップは絶望という名の狂気の表情とも言うべきすさまじさだ。

男爵は社交界の紳士淑女に永遠の別れの挨拶をし、夜、自殺するつもりで帰宅する。机の引き出しをあけるがピストルがなくなっている。泥棒が入って盗まれたことがわかる。泥棒は貧民街のどん底から夜な夜な出てお屋敷街の裕福な邸宅に忍び込んで泥棒をはたらいているペペルで、その夜はたまたま男爵邸に押し入ったのである。泥棒は男爵にピストルを向け「金を出せ」と言う。「金はない。私のピストルを返せ」と男爵はすばやく泥棒からピストルを奪い返す。無一文になったばかりか、家財道具などもすべて借金の返済のために差し押さえられてしまって「何も盗むものがないぞ」と男爵は言い、「しかし、せっかく泥棒に入ったのだから、何か盗んで持って行け」と競馬の賞品にもらった2頭の馬を型取ったブロンズ像の置物を差し出す。その気前のよさに泥棒のペペルは大感激。おたがいにすっかり意気投合して「友情」が生まれるという信じがたいほどすばらしい出会いの名場面だ。男爵は召使いが用意してあった夜食(といってもシャンペン1本にちょっとしたつまみのパンのはしきれだけ)に付き合えとペペルを誘う。最後の晩餐ならぬ最後の晩酌だ。泥棒と男爵は一杯やりながら、カードでゲームをしたりして、一夜を明かし、友情を深めていく。最後に残った1本のタバコを半分ずつ分け合って吸う。『大いなる幻影』を見たファンなら、エーリッヒ・フォン・シュトロハイムのドイツ軍将校とピエール・フレネーのフランス軍将校が敵対する戦争を忘れて親しく語り合うシーンや、貧しい労働者出身の兵士ジャン・ギャバンとユダヤ人の富豪の出の兵士マルセル・ダリオが一緒に脱走しておたがいにののしり合いながら心を通わせ、連れ立って国境を越えていくラストシーンを想起せずにはいられないだろう。

無器用なくらいに反り返って後ろ向きに転倒しそうな感じで悠然と歩く恰好もルイ・ジューヴェならではの見事な愉快さで、古いボロ着の上下に着替えた男爵が地位も財産も何もかも思い出すらも捨てて貧民街のどん底にやってくる。「ペペル!」と手を上げて挨拶すれば、「よお、来たな、バロン!」と満面に笑みを浮かべて迎える泥棒ペペル。ふたりは再会を喜び、大笑いをする。

郊外の川べりの草の上で男爵と泥棒ペペルが語り合い、ルイ・ジューヴェの男爵が手の甲にカタツムリをのせて這わせながら、これまでの人生について、ただいろんな服を着替えてきたことしか憶えていない、学童服から成人して軍服、官吏の制服、結婚式の燕尾服、いまはこのボロ着の上下、もう着替える服もないな、といったようなことをつぶやくと、ジャン・ギャバンの泥棒ペペルが「まだ刑務所の囚人服があるさ」と冗談めかして言う。その言葉通り、ペペルは刑務所に入ることになる。どん底の恋人のナターシャ(ジュニー・アストル)をいじめ、折檻する悪らつな家主(ウラジミール・ソコロフ)を殴りつけたとき、むらがり集まったどん底の住人がこのときとばかりに攻め立てる騒動のなかで殺してしまい、逮捕されてしまう。住人たちが「俺がやった」「俺もやった」と証言してペペルの刑を軽減したおかげでやがて刑務所から出て、彼の帰りを待っていた恋人のナターシャとともにどん底を出て行く。ペペルは去りぎわに、男爵に初めて会ったときにもらった2頭の馬のブロンズ像を男爵と1頭ずつ分け合う。

ハッピーエンドのラストシーンはチャップリンの『モダン・タイムス』とそっくりで、どちらも同じ1936年の作品なので模倣とか影響関係は取り沙汰されることはなかった。どちらの作品にも相互に通底する博愛の人間賛歌が同時代的に心あたたまる美しいラストシーンを生み出したということなのだろう。

イラスト/野上照代

山田宏一

やまだこういち●映画評論家、翻訳家。ジャカルタ生まれ。東京外国語大学フランス語学科卒業。1964~1967年にパリ在住。その間「カイエ・デュ・シネマ」の同人となり、ジャン=リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォーらと交友する。