映画評論の大家である山田宏一さんに、毎月、その時期に合わせた映画を「2本立て」(日本映画、外国映画)で紹介していただきます。その組み合わせの妙もお楽しみください。今回は日本映画に『淑女は何を忘れたか』、外国映画に『巴里祭』を取り上げます。日本が世界に誇る小津安二郎と、フランスの巨匠ルネ・クレールという組み合わせをお楽しみください。

紹介作品

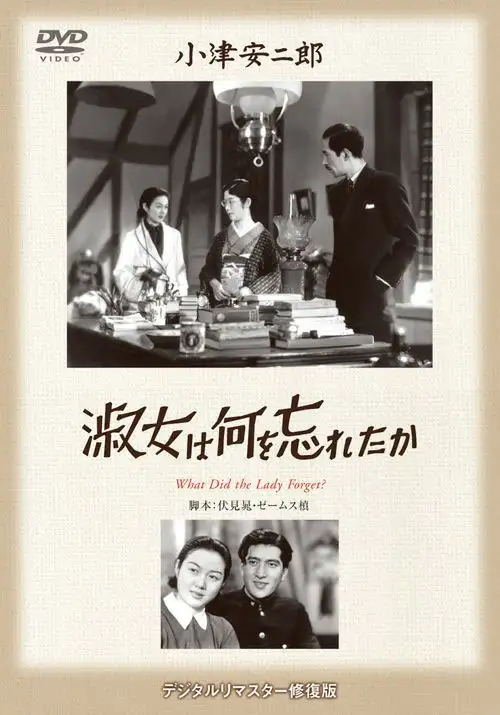

淑女は何を忘れたか

製作年度:1937年/上映時間:72分/監督:小津安二郎/キャスト:粟島すみ子、桑野通子、佐野周二、齋藤達雄、上原謙、飯田蝶子、吉川満子、突貫小僧

商品情報

『淑女は何を忘れたか』

DVD:3,080円(税込)/発売・販売元:松竹

※2022年6月時点の情報です

©1937 松竹株式会社

巴里祭

製作年度:1933年/上映時間:86分/監督:ルネ・クレール/キャスト:アナベラ、ジョルジュ・リゴー、レイモン・コルディ、ポール・オリヴィエ、トミー・ブールデル、レイモン・エーモス、ポーラ・イルリ

商品情報

『巴里祭』

DVD:5,280円(税込)/発売元:シネマクガフィン/販売元:紀伊國屋書店

※2022年6月時点の情報です

©1933-TF1 DROITS AUDIOVISUELS

『淑女は何を忘れたか』は1937年の小津安二郎監督作品である。2003年「小津安二郎生誕百年記念」というマークからはじまるので、その当時回顧上映された(あるいはテレビで特別放映された)版をそのままビデオ化、DVD化したものなのだろう。それにしても古めかしい画面で音もつぶれていて、見苦しく聴きづらく、その点はちょっと覚悟しなければならない。いや、もしかしたら、すでに4Kデジタル・リマスター版などにレストア(修復)されているのかもしれないのだが、入手した市販のDVDは残念ながらかなり劣化が進んだ版である。それでも(とあえて言いたくなるほど)映画の本質は失われていないということでもあるのだろう、見事な小津作品だ。その洒落たタッチがあちこちに垣間見えるだけでも、たのしくなる。

日本映画ばなれした軽妙洒脱なエンディング

もう長いあいだ寝室を別々にして暮らしている東京・山の手のブルジョワ夫婦が、すったもんだのあげく、最後は久しぶりに同じ寝室に入っていってハッピーエンドという大人のオトギ話のようなモダンな艶笑喜劇だ。夫はドクトルとよばれる齋藤達雄ふんする大学教授、妻は粟島すみ子ふんする典型的な有閑夫人、麹町のマダムで、飯田蝶子ふんする牛込のマダムと吉川満子ふんする御殿山の未亡人と3人集まってはおしゃべりをしたり、連れ立って観劇をたのしんだり、美味しいものを食べたりして余裕のある日々を送っている。つまらないダジャレを言っては「バカ」「カバ」とふざけ合ったり、芝居の合間にロビーで松竹大船の美男スター、上原謙(のちに加山雄三のお父さんになる)を見かけたりすると、「あら上原よ」「いい男ね」などとざわつき、口には出せない「妊娠」のことで微妙なめくばせをしたり、瑣末な話題はつきない。

夫のドクトルは休日に家でぶらぶらしていると邪魔者あつかいされ、運動不足になるからゴルフでもしてきなさいと追い出され、ゴルフ場に行ったら手紙を出す約束でゴルフなんかには行かずに大学の研究室の助手(佐野周二)の下宿に泊めてもらうのだが、ゴルフ場からの妻宛のハガキには快晴のゴルフ日和で、などと書いてしまって、その手紙をゴルフ仲間に投函してもらったのはいいけれども、翌日は大雨で、妻にはなんとかハガキを読まれないように画策するが、うまくいかず「これはどういうこと?」とハガキを突き出されて弁解の余地がない。そんな恐妻家のドクトルを見て、大阪から遊びに来ていた現代っ子の姪(桑野通子が酒を飲み、タバコをぷかぷかふかして、はねっかえりでお転婆の魅力的なフラッパーをさっそうとすがすがしく演じて、まさに絶品である)に「そんな弱気だから女のほうがつけあがるのよ。もっとしっかりしなさい」と発破を掛けられる。

すると齋藤達雄のドクトルは「女には花を持たせるほうがいいんだよ」と女房の操縦法をこっそり明かすのだ。そしていざというときには女房の粟島すみ子の頬をピシャリと平手打ち。「ええとこあるわ」と桑野通子の大阪の姪も自分のことを棚に上げて感嘆する一幕である。

ラストシーン、ちょっと画面が暗いので、できるだけ目をこらして見てほしいところだが、夫の齋藤達雄が奥の廊下を行ったり来たりしながら準備体操でもするかのような感じで肩などたたいて夫婦の寝室に消えていくあたり、日本映画ばなれした(とでも言いたいくらいの)軽妙洒脱なエンディングだ。

生粋のパリジャンによる人間味あふれる名作

7月15日はフランスの革命記念日、つまり巴里祭なので、ルネ・クレール監督の名作『巴里祭』を見ることにしよう。1933年の作品だが、こちらは4Kデジタル・リマスター版としてレストア(修復)された古めかしくも美しく鮮明な画面でよみがえった新品(と言っていいだろう)である。映画を見たあと誰もが自然にそのメロディーを口ずさみたくなるモーリス・ジョーベール作曲の忘れがたい主題歌もノイズ(雑音)を消し去った美しい音質で快く聴くことができる。トーキー初期ならではの、まるでミュージカルのように主題歌が全篇に流れ続けているかのような印象をうける心地よく幸福な映画だ。

「今日は7月14日/にぎわうパリの下町に/うれしや恋のにわか雨/ふと身を寄せた軒下に・・・ってなシャンソンならぬ小唄もどきの書き出しではじめたくなるようなルネ・クレール珠玉の名画である」と双葉十三郎氏の評(「ぼくの採点表」別巻/戦前篇、トパーズプレス)もご機嫌だ。

「<7月14日>という原題に『巴里祭』という日本題名をつけたのは、この作品を公開した東和商事の川喜多かしこ夫人だと伝えられているが、この大当たり以来、日本では広く一般にも<巴里祭>という呼び名が定着してしまった」と双葉十三郎氏はまた付記しているが、まさに『巴里祭』という題名(ひいては呼称)の勝利であった。7月14日はフランス革命の記念日で、特別にパリ祭などというお祭りがあるわけでなく、当然ながらパリだけでなくフランスのどこでも同じ日におこなわれる国民的祝典なのだが、巴里祭という日本的な、日本ならではの呼称によって巴里といういわば夢のパリだけのお祭りになったかのようである。

映画のあと、黒い画面にえんえんと主題曲が流れるのだが、戦前の公開版では♪巴里ィ嬉しや 東や西も・・・とはじまる詩人の西条八十による訳詩が映画のあと画面に出てモーリス・ジョーベールの主題歌が全曲流れたということだから、その名残というか、たぶん映画のあと、観客みんながいっしょになって歌えるように、各国でそれぞれ訳詩を画面に出して(場合によっては、1941年のラオール・ウォルシュ監督のアメリカ映画『いちごブロンド』のように楽譜まで付けて)観客の大合唱とともに終わるというような趣向を凝らしたものだったのかもしれない。

メロディーとともにこんな歌詞も思い出される。♪夏の夜の雨に濡れて/寄り添えばいとも悩まし/若きパリの恋・・・。

今回のDVDでは、もっとしつこく(と言っては失礼かもしれないが)ていねいな新訳で、おそらく最も直訳に近い歌詞が画面に出てくる。

子供たちが遊びまわる石段、道路をはさんで向かい合うアパルトマンの窓と窓・・・これこそ古き良き下町情緒あふれるパリの風景と世界中の人々に思わせたラザール・メールソン(パリジャンではなく、ロシア人の名美術監督)の見事なセットには実景がまったく使われていない(パリのシンボルのエッフェル塔なども見えない)。まさに巴里――映画的なパリ――のイメージなのである。

しかし、生粋のパリジャン(巴里っ子と言うべきか)、ルネ・クレール監督ならでは愛情のこもった人間味あふれる眼と心が全篇に感じられて、出てくる人物も、物語の展開も、何もかも微笑ましいムードに包まれる。いつも酔っ払って千鳥足の素っ頓狂な大金持ちの老人(ポール・オリヴィエ)、ドジな2人組の与太者のコソ泥(トミー・ブールデルとレイモン・エーモス)、お客をそっちのけにして喧嘩ばかりしているタクシー運転手たち(その筆頭がルネ・クレール監督作品では常連のレイモン・コルディ)といったほとんどドタバタ喜劇(といってもルネ・クレール監督ならではのあくまでも優雅なタッチだ)の人物たち、お祭りらしく提燈(ちょうちん)が飾られた広場でダンスがはじまると楽隊が演奏に専念するかと思いきや、カフェのボーイが飲み物を運んでくるので、楽師たちが次々にのどをうるおすあいだ音楽がとまるといったおかしさ。

古いカフェでは蹴飛ばしたりして刺激を与えないと鳴り出さない自動ピアノ、ダンスもできるし食事もできるクラブではピストルを持ち込んで大混乱を起こしてケロリとしているオトボケ老人・・・。そんなギャグの連続をぬって、若い男女――花売り娘(アナベラ)とタクシーの運転手(ジョルジュ・リゴー)――のかそけき愛の哀歓が描かれる。にわか雨と雨やどり。男と同棲していた前の恋人(あばずれのポーラ・イルリ)が出現して男を悪党仲間に誘い入れる。はたして、若いふたりの恋のゆくえは? ラストはふたたび、にわか雨と雨やどり・・・そして♪巴里ィ嬉しやの大合唱である。

イラスト/野上照代

山田宏一

やまだこういち●映画評論家、翻訳家。ジャカルタ生まれ。東京外国語大学フランス語学科卒業。1964~1967年にパリ在住。その間「カイエ・デュ・シネマ」の同人となり、ジャン=リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォーらと交友する。