映画評論の大家である山田宏一さんに、毎月、その時期に合わせた映画を「2本立て」(日本映画、外国映画)で紹介していただくコーナーです。外国映画は、AI(人工知能)の発展いちじるしい現代を、およそ100年前から予告していたかのようなSF映画『メトロポリス』です。そして日本映画は、今年生誕110年を迎えた木下惠介監督の小品ながら無類に面白い『風前の灯』を紹介していただきます。

紹介作品

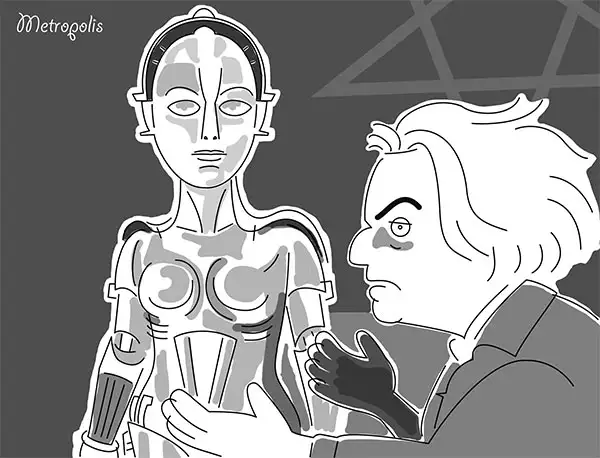

メトロポリス

製作年度:1927年/上映時間:104分/監督:フリッツ・ラング/脚本:テア・フォン・ハルボウ/撮影:カール・フロイント、ギュンター・リター/美術:オットー・フンテ、エリッヒ・ケッテルフート、カール・フォルプレヒト/出演:ブリギッテ・ヘルム、アルフレート・アーベル、グスタフ・フレーリッヒ、ルドルフ・クライン=ロッゲ、テオドル・ロース、ハインリッヒ・ゲオルク

風前の灯

製作年度:1957年/上映時間:79分/監督・脚本:木下惠介/撮影:楠田浩之/音楽:木下忠司/出演:佐田啓二、高峰秀子、小林トシ子、田村秋子、南原伸二、田中晋二、伊藤弘子、有沢正子、里見孝二

空想の未来都市を舞台にしたディストピア映画の古典的傑作

機械による知能の創造?! いまやAI(人工知能)が人間の力をしのいで社会を支配するいきおいだ。『メトロポリス』という古い映画(サイレント映画である)がふと思い出された。1927年のドイツ映画である。巨匠フリッツ・ラング監督の映画史上に残る名作であり、超大作。DVDでも「完全復元版」が紀伊國屋書店から発売・販売されている。画質はかならずしも鮮明とは言えないのだが、これ以上あり得ないとみなされるほど見事に「復元」されている。そのすばらしく感動的な「復元」の事情(プロセスあるいは歴史と言ってもいいが)をDVDの付録として1時間近いドキュメンタリーで見ることができる。映画史から消えていたかもしれない不運な運命をたどった作品だったが、世界中の人びとの手でよみがえるまでの涙ぐましい努力の物語である。

小松清氏によるDVDの解説によれば、1924年に初めてアメリカを訪れたフリッツ・ラング監督はニューヨークのマンハッタンの夜景を見て、「ネオンの光であたかも真昼のように照らされた通り、ネオンの上には巨大な光の広告があり、それが動き、回転し、明滅し、螺旋状になり…それは当時のヨーロッパ人には全く新しいもので、ほとんど御伽話(おとぎばなし)のようなものだった」と語り、同行したプロデューサーのエーリッヒ・ポマーとともに、ニューヨークの町を歩いて、「人々が奴隷のように生きているという印象をもった」という。そして「それについての映画を作ろうと話し合い、それを『メトロポリス』という題名にしようと語り合った」(メトロポリスとは大都会の意味である)。撮影に入ったのは1925年5月で、翌1926年10月までつづいた。

イラスト/池田英樹

文明が極度に進歩した未来の空想都市メトロポリスを舞台にした一大スペクタクルである。壮大なスケールに圧倒される。地上には高層ビル、摩天楼がたちならび、そこには裕福な支配階級の人びとがぜいたくに暮らしている。しかし、地下は巨大な工場になっていて労働者たちが機械の奴隷になって貧しく過酷な生活を送っている。マリアという若い娘が労働者たちにやがて救い主が現れるのを待つように神の福音を説く。

支配階級の代表は、労働者階級に信仰による忍耐を説くマリアを危険思想の持ち主とみなし、彼女をとらえて閉じ込め、発明狂の科学者にマリアそっくりのヒューマノイド(人造人間)をつくらせて、マリアの代わりに、労働者階級を洗脳させるために地下に送ることになる。清純なマリアと邪悪なヴァンプの2役をブリギッテ・ヘルムが演じる。空想科学、SF(サイエンス・フィクション)とみなされていた映画だが、にせもののマリアが発明されるシーンはまるでAIロボットの元祖の誕生のようだ。エロチックな半裸の踊りで男たちを狂わせてしまうシーンもすごい。マリアのにせものとわかって群衆に追いつめられて焼き殺されたロボットの正体がむきだしになるシーンも強烈で、これが本当に最期なのだろうかと思わせるすさまじさだ。

強欲な若夫婦とお婆ちゃんが織り成す異色のコメディー

日本映画は、今年が生誕110周年になる木下惠介監督の作品をできるだけ見直したいと思い、すでに『お嬢さん乾杯』(1949年)、『春の夢』(1960年)といった作品を取り上げてみたけれども、今回は『風前の灯』(1957年)である。この映画の公開当時、私はまだ大学生で、アルバイトに忙しく、映画を封切りで見る金もなくて、公開よりもあと、名画座などで2本立て、3本立てを追いかけて見ていたが、試験勉強などが大変で、『風前の灯』はその題名からして見たくて見たくてしかたがなかったものの、やっと見られたのはだいぶあとになってから、テレビ放映されたときだった。テレビ放映の映画は番組の時間枠に合わせてカットされることが多かったが、『風前の灯』は1時間19分という小品だったからノーカットで放映されたのではないかと思う。映画館のスクリーンで先に見たかったけれども、たとえテレビの小さな画面でも、こんどこそ見られるのだと思うと、それだけでうれしくてたまらず、放送局の番組ガイドによると、強欲で意地っぱりの若夫婦、死んだってビタ一文出さないという欲深婆さん、そのどさくさにまぎれこむ明日なきヤケクソの強盗3人組といった人物たちがからみあう「奇想天外なギャグと大胆な着想で描く木下惠介監督の異色喜劇」という、いかにも面白そうな解説で、それに、危険が迫って、いつ生命にかかわるかわからない『風前の灯』という題だ。実際、期待通りの(どころか、期待以上の)面白さだった。

イラスト/池田英樹

郊外の一軒家に小金をためている強欲な婆さん(田村秋子)が住んでいる。その小金をねらって同居して老母の面倒をみている息子夫婦が佐田啓二と高峰秀子の夫婦で、まだ学校に行っていない子供が1人いる。風邪気味で寝込んでいるが、おなかがすいたといってはひそかに台所に行って、かまぼこを盗み食いしたりする。夫婦は3人組の強盗にねらわれているとも知らずに老母の懐だけを気にしているのだが、もうすぐ死ぬという期待をよそに老母は大事な金をしっかりにぎって元気いっぱい。死ぬ気配はない。金を借りに来る夫婦の親族たち。間借り人の若い女性がアイロンで畳を焼いてしまったので、その焼いた部分だけに継ぎをあてるために呼ばれた畳屋がやってくる。郵便配達人がくる。御用聞きがくる。最初は「女ばかりだ、押し入ろう!」と外の強盗たちは口だけは勇ましいが、家の出入りのはげしさにだんだん逃げ腰になってくる。

その日にかぎって突然やってくる人が多すぎるのだ。強欲婆さんの甥だという男までが、近くに来たついでに寄ったんだが、久しぶりに我が家に戻ったように心が落ち着くとか言って強欲婆さんと親しく話し込む。やっぱりねらいは婆さんの小金か? それにしてはポケットに現金もたっぷり持っていて、気前もいい。演じるのはちょっと悪役っぽい男前の南原伸二(この映画のあと、南原宏二と改名)。鋭いまなざし、たくましい男っぷり、アクの強い存在感で、剣道初段、柔道3段の腕前を見せるところもある。それまでは女たちが中心で、男たちはうじうじしていて、女たちに頭が上がらずにいたのだが、たちまち一家の雰囲気が変わる。ところが小さな子供が男のぬぎ捨てた上着の内ポケットにピストルを発見。男はあわてふためき、外では警官たちが一軒家をめざして走る。男の正体は?

ラストは大団円のように終わるドタバタ喜劇になるという思いがけない展開である。

イラスト/野上照代

山田宏一

やまだこういち●映画評論家、翻訳家。ジャカルタ生まれ。東京外国語大学フランス語学科卒業。1964~1967年にパリ在住。その間「カイエ・デュ・シネマ」の同人となり、ジャン=リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォーらと交友する。