映画評論の大家である山田宏一さんに、毎月、とっておきの映画を「2本立て」で紹介していただくコーナーです。今回は先月紹介した『越前竹人形』の吉村公三郎監督の出世作として名高い『暖流』と、小味ながらスピーディーなサスペンスが見どころのイギリス映画『追いつめられて…』の2本立てです。前者は水戸光子、後者はヘイリー・ミルズという、共に今回取り上げる作品をきっかけに大スターとなった女優の魅力についても存分に語っていただいています。

紹介作品

暖流

製作年度:1939年/上映時間:124分/監督:吉村公三郎/原作:岸田國士/脚色:池田忠雄/撮影:生方敏夫/音楽:早乙女光/出演:高峰三枝子、佐分利信、水戸光子、徳大寺伸、斎藤達雄、藤野秀夫、葛城文子、岡村文子、日守新一、坂本武など

追いつめられて…

製作年度:1959年/上映時間:105分/監督:J・リー=トンプソン/原作:ノエル・カレフ/脚本:ジョン・ホークスワース、シェリー・スミス/撮影:エリック・クロス/音楽:ローリー・ジョンソン/出演:ホルスト・ブッフホルツ、ジョン・ミルズ、ヘイリー・ミルズ、イヴォンヌ・ミッチェル、メグス・ジェンキンズ、アンソニー・ドーソンなど

●吉村公三郎監督がその力をすべて注ぎ込んだ恋愛映画の大作

前回取り上げた女優・若尾文子絶頂期の代表作の1本『越前竹人形』(1963年)の監督、吉村公三郎のキャリアをたどりながら、私なりに忘れがたい何本かをせめてビデオ(DVDなりブルーレイなり)で再点検してみたかったのだが、『わが生涯の輝ける日』(1948年)も『夜明け前』(1953年)も『襤褸の旗』(1974年)も戦後の作品なのだが、残念ながらビデオもなく見られないことがわかった。ただ、戦前の作品で、吉村公三郎の出世作として名高い『暖流』(1939年)が「日本映画戦前・戦後CINEMA CLASSIC傑作選」というDVDシリーズで出ているとのことなので、これは拾い物とばかりに期待して見た。

1938(昭和13)年4月から9月にかけて「朝日新聞」に連載された岸田國士の長篇小説の映画化で、「新進気鋭の吉村公三郎監督によって、原作から受け継いだ登場人物の新鮮な存在感ばかりでなく、演出スタイルの新鮮さも魅力となって、当時の日本映画界に新風を吹き込む秀作と評価された」(登川直樹、キネマ旬報「映画史上ベスト200シリーズ/日本映画」)、「新鋭・吉村公三郎監督は当時としてはまったく瞠目させる演出テクニックを駆使。[岸田國士の原作小説の]かなりバタくさい内容の恋愛ドラマをA級洋画なみに仕立てあげ、一躍注目される存在となった」(キネマ旬報「日本映画作品全集」)、「彼(吉村公三郎監督)は助監督時代に胸にためていた映画イメージをこの1本に注ぎ込む勢いで『暖流』を仕上げ、新人ばなれした見事な演出によってベスト・テン7位にあげられる」(清水晶、キネマ旬報「日本映画監督全集」)と映画雑誌「キネマ旬報」関係だけでもその新鮮な映画的表現を絶賛された名作なのである。

10年もの長い、うだつが上がらない助監督時代をへて、『暖流』は吉村公三郎をいっきょに名匠の地位に引き揚げることになるのだが、自伝的エッセイ集「あの人この人」(共同企画出版部)によれば、助監督の最後の年になる1938年(昭和13年)の暮れに翌春の正月の映画会社のスターご挨拶の「ショウ映画」(撮影所をスター中心に案内するPR映画である)をつくるように所長に言われた。「別に抜擢されたわけではなく、例年こういうものは助監督の古手に作らせる慣例になっており、すでに私は助監督の最も古参になっていたからである。ちょうどベルリン・オリンピックの予告編があったので、それをスターの顔とゴチャまぜに編集した。全くのひょうせつだが、うまくごまかせて一応所長にはほめられた」。というようなことがあって、年が明けて、所長から呼び出しがあり、撮影所へ行くと、所長はポンと1冊のシナリオを投げ出し、「これをちょっと読んでみたまえ」と言った。「読まなくてもいいです。やらせて下さい」と即答、「私は必死だった。このチャンスを逃したら再び、いつめぐってくるか解らないのだ」。「読みもしないで引き受けるなよ」と所長は笑ったが、「でも、これ、所長は映画にしてもいいと思っておられるのでしょう」「そりゃ勿論だ」「じゃ、ぜひやらせて下さい。所長、私は軍籍にあります。軍隊でいっしょだった連中は半分は戦死しました。いま映画を1本でも撮っておかないと、ひょっとして私は映画をついに作ることが出来なくなります」。「中国大陸では戦雲がひろがっていた。内地の軍国主義ムードは厳しさを加えていった。5月ノモンハン事件、ヨーロッパでは第2次世界大戦が始まった。撮影所でも毎週いっぺんくらいは出征する人を見送った」というあわただしい時代だった。戦地に送られる前に、どうしても映画を撮りたいという必死の思いが伝わってくる。こうして所長から渡された脚本を持って、28歳の吉村公三郎は興奮を押さえながら所長室を出た。「なんだか撮影所の景色までが今までと違って見える。裏のグラウンドのベンチに腰を下ろし気を静めようとした。10年の労苦が今やっと報いられようとしていると思うと涙が出た」。

イラスト/池田英樹

10年の助監督時代をへて、ついに本格的に映画を撮れるのだという率直な歓びを吉村公三郎は押さえきれずに書きつづける。松竹大船撮影所の門を出て、銀杏の並木道を駅の方へと歩いて行くと、「誰かが追っかけてくる軽い足音がする。『吉村さん』と呼ばれて振り返ると、『よかったわね、いよいよ監督なさるんですってね』と手を取らんばかりにして喜んでくれる少女は、当時まだ下っぱ女優だった水戸光子さんである」。

『暖流』はその「下っぱ女優だった」水戸光子をいっきょに大女優にのし上げるヒット作になるのだが、当時は吉村公三郎と同じようにうだつが上がらず、おたがいに「下積み同志のいたわり合いから親しく付き合うようになっていた」。「彼女も次々と後輩に追い越されていくので、いっそ女優をやめてダンサーになろうとし、ダンスを習ったりしていた。だからダンスは上手なので、さそい合わせて入場料のやすいホールを選んで踊りに行った。いつも物静かで口数が少なかったが芯の強い少女だった」。

『暖流』は東京山の手の大病院が舞台で、経営不振の病院の建て直しのために招かれた敏腕の実業家・日疋祐三(佐分利信)をめぐる2人の女性、院長の娘・志摩啓子と看護婦・石渡ぎんの愛と友情を描く恋愛映画の大作で、前篇(啓子の巻)、後篇(ぎんの巻)の2部作、志摩啓子の役は高峰三枝子がすでに決まっていたが、看護婦役の石渡ぎんには啓子役の高峰三枝子に匹敵するスター女優として吉村公三郎は田中絹代、三宅邦子、桑野通子のいずれかにしたいと考えていたとのこと。ところが、所長に「ぜいたく言うな。佐分利信、高峰三枝子とそろっていればオンの字ではないか。水戸光子くらいにしたまえ」と言われ、「水戸クンでは駄目です。若すぎてカンロクがないし、原作の柄に合いません」と反対すると、「じゃ、やめるんだな」とあっさり言われ、大いにあわてた吉村公三郎は「じゃ、所長のおっしゃる通りにします」と承諾せざるを得なかった。すぐ水戸光子にその旨伝えると、「まあ、どうしましょう」と、なんともたよりない返事である。もし『暖流』がやれるようだったら、彼女には端役で出てもらうように決めていたので、彼女には原作の小説を読んでもらっていた。「君に出来る?」「出来ないわあ」。仕方なしに水戸光子のやりよいようにシナリオの方をなおした。「高峰三枝子の方はすでに一級スターのカンロクを示し、自信ありげだった」。

というわけで、撮影前に吉村公三郎監督の「特訓」もあって、水戸光子は「非常にみずみずしい演技で、まさにスター誕生の一瞬を見るような感動さえあたえた」と佐藤忠男は絶賛する(キネマ旬報「日本映画人名事典/女優篇」)。「はじめて大役をあたえられて上気している気配がラヴ・シーンなどにも実に初々しく表現され、誠に見事な出来ばえとなったのである。石渡ぎんは水戸光子の代名詞となり、水戸光子といえば『暖流』の石渡ぎんとして伝説化されたほどである。映画もまた、すでに日中事変がたけなわで恋愛映画なども次第に見られなくなりつつある時期に出た恋愛映画の傑作となっただけに、若者たちは寄るとさわると、知的な上流階級の令嬢を演じた高峰三枝子か、つつましく健気な庶民の娘を演じた水戸光子か、どちらがいいかと議論するありさまだった」。

『暖流』は1939年に長篇映画を撮りはじめた吉村公三郎監督の5作目で(いきなり1年間に5本もの長篇映画を撮っているのである!)、才能を買われて次々に何でも会社命令のままに撮りつづけたが、「そのかわり、ひとつだけ条件を出した。『暖流』をやらせてもらうことである」と吉村公三郎監督は書いている。「私は『暖流』に打ち込んだ。勿論こんな大作ははじめてだし、好みにも合った。夢中で撮りつづけた。今までの永い助手生活の間、その時々に思いついていた技巧のすべてをそそぎ込んだ。後にも先にも監督の生涯の中でこれほど酔っぱらって撮った作品はない」。

『暖流』は1939年末に前篇・後篇合わせて3時間近い2部作としていっきょに上映されたが(全国的に大ヒットした)、同じ年に制定された「映画法」によるものなのだろう、戦時下のフィルム節約の要請から製作本数なども制限されたように、興行時間も1回2時間半(ニュース映画や予告篇もふくめて)と定められ、『暖流』も全篇2時間4分に短縮された。そのままビデオ化されているらしいが、古いプリントによるものでレストア版でなく、画像も音声も劣化し、傷んで、画面は見にくいし、台詞も聞き取りにくい。浜辺のラストシーン、恋をあきらめた高峰三枝子が波打際に走ってそっと顔を洗うようにして波をすくい、涙をぬぐいかくすところなど泣かせる名場面として迫るものの、できたら当然ながらもっと鮮明な画面で見たいものだと思う。

●最後の最後まで盛り上がり感動を呼ぶサスペンス映画の傑作

1959年のJ・リー=トンプソン監督『追いつめられて…』は、カラー映画では考えられないような白黒の地味でひきしまった画面で大小さまざまな冒険がドキュメンタリー・タッチで丹念にスピーディーに描かれるイギリス映画ならではの小味なサスペンス映画、バルコン・タッチ(マイケル・バルコンという名プロデューサーが中心になってつくられたのでその名で呼ばれた)の流れを汲む最後の忘れがたい1本と言いたいぐらいの傑作だったと思う。

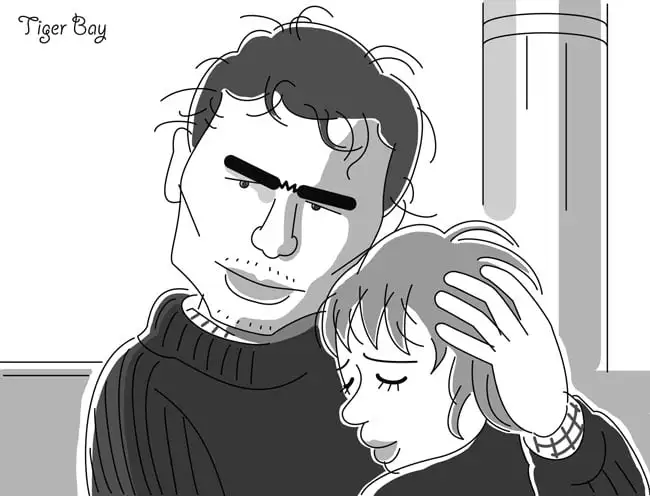

ドラマの舞台はイギリス、ウェールズ南部の港町カーディフの一角、外国から流れてきた移民の多いタイガー・ベイ(映画の原題も『タイガー・ベイ(Tiger Bay)』である)。若いポーランド人の船員、コーチンスキー(ホルスト・ブッフホルツ)が長い船旅(貨物船での1仕事)を終えて帰ってくる。給料をもらって下船し、さっそく(というのも、こんどこそ結婚するつもりで)同郷の恋人アニャ(イヴォンヌ・ミッチェル)に会いに行くが、彼女のほうは彼を待っているどころか、すでに彼に愛想を尽かして、金持ちの男の囲われ者になっていた。やっと彼女をつかまえて思いの丈を述べ、結婚を迫るが、冷たくののしられ、拳銃まで取り出して、「もう顔も見たくない、出ていけ」とけんもほろろ。カッとなった男は女から拳銃を奪い、揉み合った果てに女を撃ち殺してしまう。その光景をドアの郵便受けからのぞき見てしまった10歳の少女ギリー(ヘイリー・ミルズ)は……ここからドラマは急転回に次ぐ急転回、なんとヘイリー・ミルズがおしゃまな少女とか達者な子役とか、そんな程度の表現ではとても言いつくせない、おそるべき見事な名演技で大人も映画も食ってしまう天才ぶりを発揮し、もう目がはなせなくなる。

イラスト/池田英樹

アメリカ映画で、殺人の現場を目撃した少年が、日ごろ嘘ばかりつくため、両親からも警察からも相手にされず、ひとりぼっちで深夜のニューヨークを殺人犯に追いかけられる『窓』(テッド・テツラフ監督、1949年)というスリラー映画の傑作があったけれども、そんな展開になりそうでならない、というか、それ以上のサスペンスにあふれた面白さに展開していくのも、この天才少女ヘイリー・ミルズの芝居のうまさ(と言ったらいいのだろうか)に合わせたかのようにJ・リー=トンプソン監督の丹念なサスペンスの盛り上げかたも細密にエスカレートしていく感じなのだ。ヘイリー・ミルズはこの映画で殺人事件の捜査担当警部を演じる名優ジョン・ミルズの娘で(当時11歳)、リー=トンプソン監督は映画の打ち合わせでジョン・ミルズの家に行ったときに娘のヘイリー・ミルズを見て「雷の一撃のようなインスピレーションをうけ」、シナリオ段階では『窓』のように少年だった目撃者の役を少女に変え、父親のジョン・ミルズの了解を得るや、テストなしで彼女をその役に抜擢したということだから、あたかも名優と名監督の息の合った名コンビの運命的な出会いといったところか。

コーチンスキーが拳銃をかくすところをじっと見とどけた少女はかねてから遊び仲間の男の子が持っているような拳銃がほしかったのでそっと盗み出し、それがコーチンスキーにバレて、彼女は『窓』の少年のようにコーチンスキーに追われる身になるのだが、教会の屋根裏に追いつめられても惨事にはならず、根は純情な青年は拳銃を取り返したくても、どうしても少女を殺す気になれず、そのやさしさにほだされた少女と仲よしになって話し合い、奇妙な友情でふたりが結ばれるという展開になる。

少女が殺人の現場を目撃したことを警部に語るシーンでは、女が殺されて倒れるところまで演じてみせるヘイリー・ミルズの体当たりの名演が圧巻だ。ここで、うっかり犯人がポーランド語をしゃべっていたことをもらしてしまって事件のミステリーの謎をふくらませるというあたりもちょっとした面白さだ。

コーチンスキーは新しい貨物船に乗って出帆することになるが、容疑者を逃すまいとして、警部は少女を連れて貨物船を追う。貨物船がすでに領海外か、まだ領海内かのサスペンスが映画のラストのクライマックスを盛り上げる。無言の、あるいは激情ほとばしる、名演技で、最後の最後まで感動させてくれるヘイリー・ミルズである。その後、ヘイリー・ミルズはディズニー映画(『ポリアンナ』、1960/『罠にかかったパパとママ』、1961など)の人気子役スターになったことは周知のとおりである。

コーチンスキー役のホルスト・ブッフホルツは『追いつめられて…』の前に『死の船』(ゲオルク・トレスラー監督、1959年)という、これも忘れがたいドイツ映画でも船に乗り遅れたうえ船員手帖を盗まれて悲惨な運命に翻弄される若い船員を演じて印象的だったが、その後、ユル・ブリンナーの推薦でアメリカ映画『荒野の七人』(ジョン・スタージェス監督、1960年)にも出演。西部男を演じたものの、さすがにちょっと影が薄かった感じ(余談ながら)。

イラスト/野上照代

山田宏一

やまだこういち●映画評論家、翻訳家。ジャカルタ生まれ。東京外国語大学フランス語学科卒業。1964~1967年にパリ在住。その間「カイエ・デュ・シネマ」の同人となり、ジャン=リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォーらと交友する。