<毎月第2・4火曜更新>2011年、突然のくも膜下出血により要介護5となった神足裕司さん(コータリさん)と、妻の明子さんが交互に綴る「要介護5」の日常。介護する側、される側、双方の視点から介護生活を語ります。

連載第6回「リハビリ」

![]()

家族の試行錯誤のおかげで今のボクがある

神足裕司(夫・介護される側)

リハビリでやるべきことはまだまだたくさんある

ボクは、自力で移動ができない。もっともっと体の状態が悪い人でも、ほぼ寝た状態で電動車椅子に乗って移動している光景も見る。なんでできないんだろうとも思う。

ボクだって試してみたことはある。自分が思っているよりも、どんどん左に寄っていってしまうらしい。普段見えている自分の世界は、どうやら実際の世界とは違うみたいだ。普段は、なんの不自由も感じないのだが、実際歩いたり座ったり、そのように車椅子に乗ったりすると、平衡感覚がうまくいっていないことがわかる。さらに、見えていないところがあるらしい。

リハビリ中の神足さん(写真・本人提供)

実際、最初の頃は(あまり覚えていないが)車椅子に乗っても、どんどん上半身は左に傾いていたそうだ。どうわかっていったのは定かではないが、左に傾いた体を本来の真っ直ぐな状態に何千回直されて、今に至っているのだと思う。普通にいう「座っている状態の上半身でいるのはここが真っ直ぐなんだ」と新たに覚えさせてくれたからなんだと思う。

そう思えば、車椅子で真っ直ぐに進むのも訓練でなんとでもなりそうでもある。リハビリでまだまだたくさんやるべきことはあるわけだ。

「持ち上げられる」のに「食べられない」

「リハビリ」と言ってもさまざま。発病後、意識が戻り目覚めたボクは、右半身の少しの機能を残して大体のことを、脳は忘れてしまっていた。

ご飯を食べるという作業も、なんかおかしい。

家に帰ってきて「ふぐが食べたい」そんなリクエストをしたが、もちろん食べられるわけもなく、ふぐ雑炊をペーストにしてもらった。それでも嬉しくて、今まで「自分から食べたい」なんて思ったこともなかったのに、自然とスプーンに手が伸びた。今まで自分でスプーンを手に取るなんてことがなかったから、すごい進歩だったわけだ。

雑炊をスプーンに掬う。そこで「神足裕司ロボット」は電池切れになってしまったらしい。スプーンを持ち上げたままストップ。ほんと出来の悪いロボットのようだ。チーーーン。

そこから普通だったらどうするか。熱そうだったら少し「ふーふー」して冷ますかもしれないし、少し前に顔を倒してスプーンを口に迎え入れる。もっと言えば、口を開けるとか。その色々な作業を人間って何も考えていないかのようにいっぺんにやっていたんだな、と感心する。

それができない。なんとなく、長年の習慣でなのか、記憶の中にあるのか、スプーンで雑炊を掬うことはできた。奇跡的に、なのかもしれない。が、口を開けたり、首を少し前にやったり、普通の「いっぺんにする」ことができない。そのことに気がつくのだってずいぶん先のことだ。

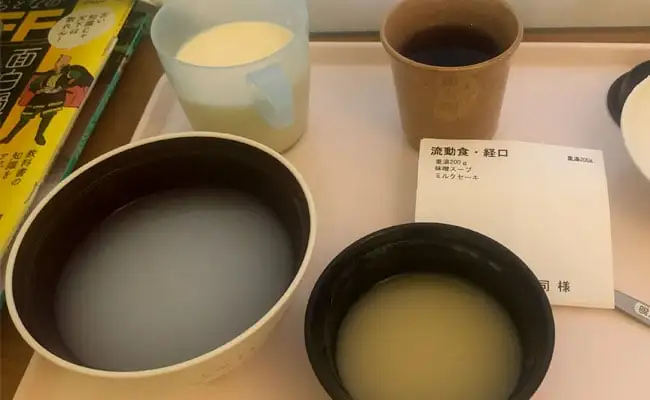

「なんで持ち上げられるのに食べられないんだろう」家族はそう思ったらしい。色々な本を読んだけれど、どこにも書いてはいなかったという。家族が食べさせる時は、スプーンを口の近くに持っていけば口を開ける。そしてスプーンを入れれば、重湯を口に含んで飲み込むことができるのに。

じゃあ、最初から口の近くにスプーンがあったら?テーブルの上でなく、顎の下ぐらいの高さにした台のうえのお皿に、重湯を乗せてみる、頭の後ろをタイミングよくちょっと押して(家族が)前かがみの姿勢をとってみる。ミルク飲み人形か、試作ロボットか、そんな試行錯誤の毎日が続いたそうだ。

発病後、入院中の食事(写真・本人提供)

その甲斐あって、今ではずいぶんマシになっている。全部自分で食べることはできないけれど、仲間や家族で一緒に食卓につき、少しだが自分の意思で食べ物を口に運ぶことができるようになった。

まだ「これ熱そうだなあ」とか「ちょっと大きくて口に入るかなあ」なんて思ってしまうと、自然に止まってしまう。処理能力がすこぶる悪い脳なのだ。

退院するときの体の状態では、そんなことまでやるとは思っていなかった。情報不足もあったんだと思う。退院後の計画は何回も会議を重ねたはずなのに、思ってもみなかった方向にリハビリは進んでいった。

家族のその後の試行錯誤で今のボクはある。大誤算である。良い意味で。

![]()

「どうやったらリハビリを続けていけるか」ずっと考えて今日がある。

神足明子(妻・介護する側)

「車椅子に座ること」からはじまったリハビリ

リハビリって本当に大切なんだと思う。やればやっただけ、かえってくる。もう10年も発病から経っているのにそう思う。

パパがくも膜下出血で死のふちをさまよっていたのはちょうど10年前の9月。

最初は「急性期病院」と呼ばれる大学病院に救急車で運ばれて、手術を行った。それから1ヶ月近くICUにいて、命を取り留めて普通病棟に戻ってきた。

その直後からリハビリは始まった。まだ頭蓋骨を外したままの恐ろしい状態の体だったわけだけど「一刻も早くリハビリは始めた方がいい」と言われ、なんだかかわいそうじゃないかと思うほど無理矢理な状態でリハビリは始まった。

まあ、最初は、リクライニングできる車椅子に2人がかりでパパを移して、座ることから始まった。リクライニングで体は30度ぐらいしか起き上がっていないのだけど、それでも体はどんどん左に傾いていってしまう。ズルズルっと落ちそうになる。それでも「車椅子に座っていることがリハビリ」らしく、病院のお見舞いの時間が来ていくと、ナースセンターに車椅子に座ったパパがよくいた。落っこちないように、目のある場所に居させてくれた。

手足をマッサージして貰ったり、全く握力のない手にテニスボールを握らせてみたり。脳に刺激を与えるために、ラジオ番組や音楽を流したり。それもすべてリハビリのうち。

それから1ヶ月もしないうちに病院から意外なことを言われる。「早く次のリハビリ病院を探して移った方がいい」

意外でも何でもない助言なのだが、まだこれから(水頭症の)手術も控えているその頃、喉に呼吸のための気管切開もしていたし、胃ろうもしている。水すら飲めない。何より本人がまだあまりにも重症患者のように見えるのに、ここを出ていかなければならないだなんて、見放された気持ちにもなった。何回も一緒に修羅場を通ったお医者さんや看護師さんたちとも、パパの体についていろいろな意味で共有できているこの病院を去るなんて。

絶望でしかなかった。

けれど、親しかった担当医からも「ここは急性期病院で、リハビリに特化した病院に比べたらやはり、リハビリの質は劣る。本当に一刻も早く神足さんにあうところを探した方がいい」そう言われ、よくわからないまま動き始めた。「まだ手術もあり、転院はちょっと先だけど」とは思ったが、半信半疑、病院のソーシャルワーカーさんと回復期のリハビリ病院を探し始めた。

家族ともソーシャルワーカーさんとも、何度も話し合いをした。パパのその時の状態の場合「リハビリ病院といってもリハビリ中心に行っていくところと、療養型と言ってゆっくり過ごす温泉付きなんてところもあります」なんてどちらかというと療養型をすすめられた。

療養型はちょっと遠いところが多かった。なかなかしっくりくるところは見つからない。「本当に早く探し始めないと間に合わないんだな」って忠告にも感謝した。

だけど「療養型だなんて先生が話していたことと違うじゃないの」「もっといっぱい、しかも早急にリハビリをして良くなるのを目指すんじゃなかったの?」「それにそんな遠くに行ったら毎日会えないのですよね?」

なんとなく「もう良くならない」と言われているようで悔しくて。

でも、話をしていくうちに我が家の方針が決まってきた。訳もわからず、大体の方の反対を押し切って、その時の状態ではかなり無理のあった「ガンガン、スパルタなリハビリ」をして回復を狙うところを探すことになっていった。

「ここでパパは仕事にも戻らないで一生ベッドで過ごすの?そうじゃないだろう」と家族で話し合った。

「スパルタなリハビリの選択は間違っていたのかも」と思ったりもした

紆余曲折あったけれど、大学病院を退院し、胃ろうOKで受け入れてくれる、しかも365日リハビリをスパルタ的にやってくれる病院を探して転院することができた。

そのリハビリ病院では、パパは劣等生。リハビリをまだ積極的に、いえ自発的にやろうなんて脳の方が受け付けていなかったから。

麻痺のない方の手でビーズをつまみ、違う方の皿にうつす。足をまっすぐに伸ばす。顔を右左に向ける。朝起きたらパジャマから洋服に着替え、自室から食堂に行きご飯を食べる。トイレに行く。散歩をする。車椅子に乗ってドアを開けてみる、家のお風呂に近いデザインのお風呂に入ってみる、帰ってから困らないように全てがリハビリ。

しかし当時のパパはほとんどできることもなく「やっぱり私たちの選択は間違っていたのかなあ」とリハビリをつらがるパパを見て思ったりもした。

担当の理学療法や、作業療法、言語聴覚士の皆さんに「ご家族がリハビリの時間に来れませんか?励ましてください、全然違うんですよ」そう言われ、なるべく時間を合わせていくようにもした。「普段だったらここで諦めちゃうところ、ご家族がいてくれたら頑張っちゃってますね」

入院中ベッドで眠る神足さんと車椅子を押す長女・文子さん(写真・本人提供)

1日6回合計3時間のリハビリが組まれたその病院で、ゆっくりだけど、明らかに体も様子は変わってきたんだと思う。まだ座っていることすら難しいけれど。スパルタなおかげだったと思う。ある日行ったら、言語聴覚士の先生が「今日神足さんカラオケで『TSUNAMI』歌われたんですよ、ご自分で曲選んで」そんな大ニュースも飛び込んできた。声にもならない声だったかもしれないが、「今まで喋ることがほとんどなかったパパが歌うなんて!しかも自分で選曲した!!!諦めなくてよかった」そう思った。

できないことが少しずつできるようになっていったけれど、まだまだ寝たきりの状態のその頃。しかし、リハビリ病院は寝かしてはおいてくれなかった。

が、何とそこも「最高180日間」と「回復期」の入院日数が決まっているとのこと。またまた、180日過ぎたら追い出されてしまう。統計上、ここまでやったら回復は緩やかになり「維持期」になってしまう。だからリハビリも打ち切りねってことらしい。

「もう良くならないって決まってるんですか?望みがないっていうことですか?」とたずねると「あとは1日20分程度のリハビリができる施設を探すかですかね?」と。

またまた家族は「え?そうなのどこの誰でも良くなる見込みがある人でもそうなの???」国の決まり事だとは分かっていても、見放されたような気持ちになったその頃。

でも「どうやったらリハビリを続けていけるか」ずっと考えて今日がある。

お金を出せば何でもあるかもしれないけれど、大黒柱を失った我が家にはそんな余裕もなく「定められた枠の中でどう最大限にリハビリできるか?」ここからが大きな始まりだったかもしれない。

今は、ケアマネージャーさんを中心に「チーム神足」が考えてくれている。リハビリ病院から家に帰ってきてからの話も今度したいと思う。

リハビリ病院から家に帰すのは無理な状態と言われ続け、ずっと議論を重ねて家に無理矢理帰ってき私たちは、わがままな家族だったかもしれません。

神足裕司

こうたり・ゆうじ●1957年広島県生まれ。大学時代からライター活動を始め、グルメレポート漫画『恨ミシュラン』(西原理恵子さんとの共著)がベストセラーに。クモ膜下出血から復帰後の著書に、『コータリン&サイバラの介護の絵本(文藝春秋)』など。

神足明子

こうたり・あきこ●1959年東京都生まれ。編集者として勤務していた出版社で神足さんと出会い、85年に結婚。1男1女をもうける。