<毎月第2・4火曜更新>2011年、突然のくも膜下出血により要介護5となった神足裕司さん(コータリさん)と、妻の明子さんが交互に綴る「要介護5」の日常。介護する側、される側、双方の視点から介護生活を語ります。

連載第18回「死に方」

![]()

半身不随になり、ほとんどしゃべれない。絶望がなかった訳ではない。

神足裕司(夫・介護される側)

死に方なんて自分で決められんのか?

映画の試写を見に行った。知人が主役を演じたという。見に行かないわけがない。

「TOCKA タスカー」 死に方を決めるのは、最後の自由かー

送られてきた招待状の葉書には、ブルーを基調にした冷たい寂しい風景があった。海に向かって歩いている3人の後ろ姿がもの悲しげに見える。死のうとしているのか??

©2022 KAMADA FILM

映画を見る前から、そのキャッチコピーからは自分を振り返って考えていた。

「もう助からない」という命が何回かの手術で助けてもらった。「2度と目覚めない」と言われたが目覚めた。

そして、この半身不随で記憶障害もあり、自分で寝返りも打てず、喋ることもほとんどできない。そんな身体になってしまったと冷静になって考えたのは、発病後1年はゆうにすぎた頃だ。

絶望がなかった訳ではない。

その当時の自分がどうだったか。歯磨きの仕方も忘れ、もちろんご飯も水も、自分で口にすることはできない。

麻痺しているはずの足の小指が布団に当たって痛くても、それを表現できない。「どう言うんだっけ?」「どうすればわかってもらえるのか?」いや、そんなことも考えられなかったのかもしれない。「痛い」とずっと思っていた記憶だけがある。

そんなやるせない体を抱えた自分を「丘に上がって寝ているトドみたいだなあ」そう思った。どってっと物体が転がっているような「動けない」そんな自分。

仕事もできない。「こんな体では迷惑がかかる」「こんな自分を抱えて家族はどうなる?」いろいろなことが巡る。

結果「こんな不自由な体では自分で死ぬこともできないなあ」と思い、さらに「そんなことはできない」と思い立ったことを打ち消した。ベッドの上で天井を見つめて何回か考えては消えていく。

その時の自分はおかしかったのだと思う。

それをこの招待状を受け取って思い出したのだ。

「死に方なんて自分で決められんのか?」「その肉体にその瞬間、魔物でも降りてこない限り不可能なのではないか?」理性とか、人間臭さとか、そんなものが一ミリでも残っていたら「できない。」それがボクの見解だ。

ボクは、ぐるぐる廻って、「この命も神様が何らかの使命を持たせてくれて生き延びた。どんなに無様でも今できることをしながら家族を喜ばせて生きていきたい」と思うようになった。自分なりの生きる理由を見つけたのだ。

左から鎌田義孝監督、主演の金子清文さん

(写真・本人提供)

人間は「考える葦」であるけれど

映画の主人公は、ある理由で死にたいと思っている。「自死」でなく「殺されたい」と。死を決意した男は「自分を殺してくれる人」を探すという人間ドラマ。実際にあった嘱託殺人事件をモチーフにしている。

生きる意味を見失った早紀と世の中の底辺で先の見えない青年の幸人が主人公の章二と出会い、その「死」を手伝う。

北海道の陰の部分や街角、暗い海、ロシアのと関わりなんかも見え隠れして、ちょっと重い映像。

ネタバレになるからこれ以上は話さないけれど、試写を見終わった時に思ったことは、「あれ?暗いテーマの映画かと思っていたんだけど?」

生きていくってことは滑稽なことだ。人間は「考える葦」であるけれど、考え抜いてもそのように生きていけるかは(死んで行けるか)わからない。

映画は2023年2月18日よりユーロスペースほかで、上映される。

『TOCKA[タスカー]』

監督:鎌田義孝 主演:金子清文

出演:菜葉菜、佐野弘樹 配給:鎌田フィルム

左から末井昭さん、鎌田義孝監督、神足さん、金子清文さん

(写真・本人提供)

![]()

「できる限りのことはお願いします」その一言に尽きるのです。

神足明子(妻・介護する側)

死を私が決めていいのでしょうか。

自分の「死に方」を自分が決められるのか?「そんなことはできない」「できなかった」という告白を聞いて。「そんな覚悟までしていたのか」と当時を思い起こし、怖くもなりました。

パパ「延命は希望しない」そういっていたよね。それって自分で死に方を決めているってことだよね、、、そう前回の原稿を読んで思いました。

それはある種「神様が決めた寿命を全うする」という意味を持ったことだと思っているので「それ以上の人工的な延命は希望しない」という意味だと受け取っています。

11年前にクモ膜下出血を発症したときは、前にもお話ししたことがあったかもしれませんが、私の前で繰り広げられているこの「大きな出来事」はどこか夢の中のようで「もう助からない」といわれているにも関わらず、「パパは絶対大丈夫、目を覚ます」と変な自信があり、友人からも「もし、どうしますか?延命措置をしますか?」とか「呼吸器をつけますか?」なんて聞かれたら「よく考えた方がいいよ」そんなことを忠告されていました。でも、「何がなんでも助けてください」といっていました。

そんな勢いで「死んでしまう」「いなくなってしまう」。それはどうしても考えられなかったのです。その後「パパが辛い闘病生活を送るかもしれない」という事態を、冷静に考えられる状態ではなかったのです。

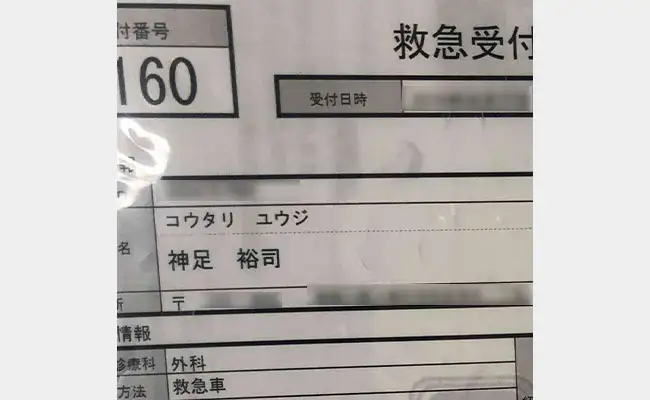

それから数年が経ち、今度は家のベッドで大量の吐血。

そこからは数年にわたり、悪性腫瘍との戦いになりました。

救急車で運ばれた際の記録

(写真・本人提供)

その吐血で、救急車で運ばれた大学病院での検査は長く「入院になりますから」そういわれたまま、長い間待たされました。駆けつけてくれた娘も一緒に待っていると「先生がお呼びですので」といわれ、娘と二人診察室に入っていきました。

そこで「これから入院になります。詳しい病状は検査をしながらになりますが、お聞きしておかなければいけないことがありまして」「『拘束』の話と『延命』の話です。どのぐらいの治療をご希望でしょうか?」と尋ねられました。

「拘束」は入院中、点滴などで動かないように手足を拘束する場合があるということ。「延命」はまさしく「どこまで治療を希望してどの時点で諦めるのか?」その覚悟を聞かれているのでした。どうするのか?

11年前とは違い、パパの辛さも重々わかっているつもりでした。それでもやはり「できる限りのことはお願いします」その一言に尽きるのです。

そのほかの選択はあるのか。それこそ「それ」を私が決めていいのでしょうか?

「子どもたちのそれを決めさせるのは酷すぎる、やっぱり子どもたちではなく明子が決めないとだね、、、それにしてもそんなに悪いんだろうか?」私の母はそんなことをいっていました。

「そうだよなあ、私が決めるんだよね」

「病気がつらすぎてもう生きていく気力もない」

パパの姿を見てそう思えたら、その時は考えるかもしれません。でもそれはもっと先の選択だと思います。

この事件を後に本人へ聞いてみたら「ボクは普通に手術をして生活できるのであればいいけれど、寝たきりの延命はしないよ」「そうボクが言っていたって思ってて」だそうです。

でも、それでも私は「もういいです」と言える勇気はないのではないか、と思います。

「死」を決めるなんて、できるものではないと思います。

神足裕司

こうたり・ゆうじ●1957年広島県生まれ。大学時代からライター活動を始め、グルメレポート漫画『恨ミシュラン』(西原理恵子さんとの共著)がベストセラーに。クモ膜下出血から復帰後の著書に、『コータリン&サイバラの介護の絵本(文藝春秋)』など。

神足明子

こうたり・あきこ●1959年東京都生まれ。編集者として勤務していた出版社で神足さんと出会い、85年に結婚。1男1女をもうける。