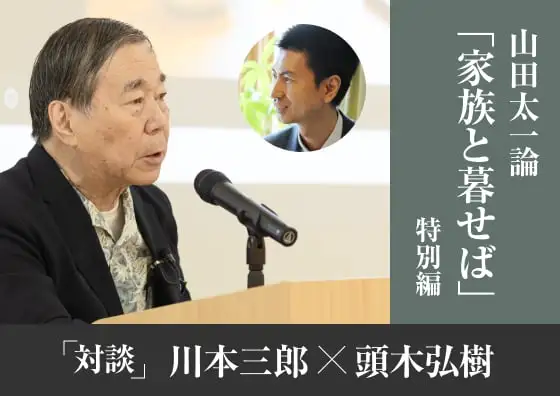

山田太一論「家族と暮らせば」特別編

※動画をご視聴いただくには会員登録(無料)が必須です。

春までの祭

後編

- 作品:

-

春までの祭

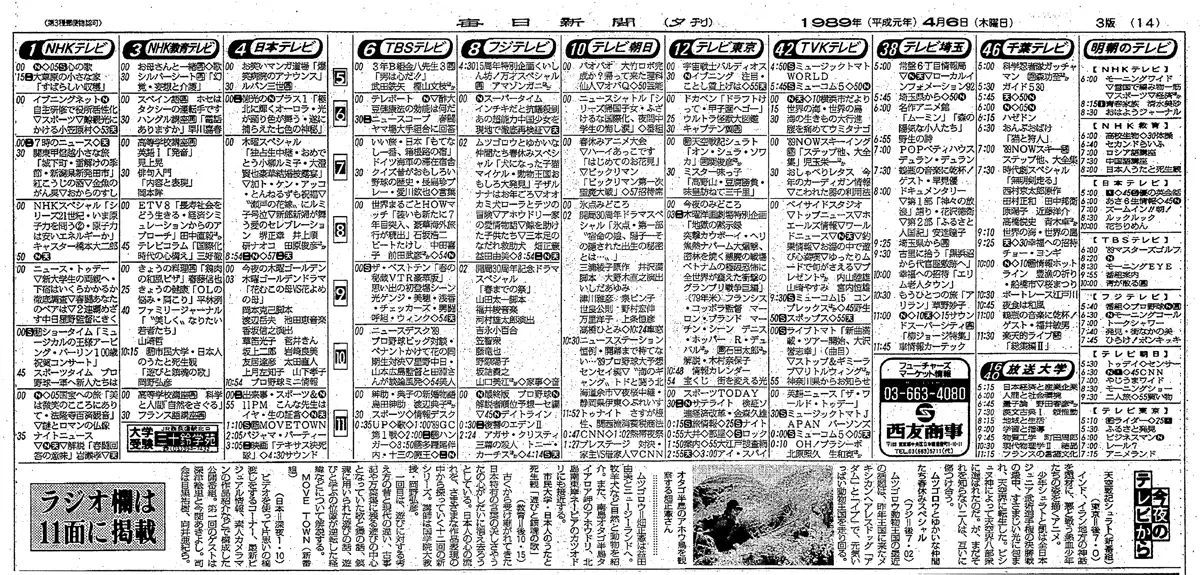

1989年4月(全1回)フジテレビ - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 河村雄太郎

- 音楽:

- 福井崚

- 出演:

- 吉永小百合、笠智衆、藤竜也、野際陽子、坂詰貴之、山口美江、和久井映見ほか

西崎の意外な素性。

嫁が知らない男性と付き合い始めたのを知った義父の逸次は、思いもよらない行動に出る。

まず、娘の典子に、男の素性を調べてもらう。そして次に、男に直接会いに行く。嫁のことを心配したからというのが大義名分だが、美しい嫁のことが気がかりという嫉妬もあるだろう。

典子は父親に「男と女のことは分からないわよ。放っておいたほうがいいんじゃないの」と忠告する。それが大人の常識というものだろう。相手の男にこだわる父親に思わずいってしまう。

「余計なことをすると、恨まれるわよ。大好きな香奈さんに恨まれてもいいんですか」

痛いところを突かれて逸次はかっとする。

そんな父に典子は、西崎について調べたことを語る。

西崎はゴルフの会員権の取引業者で、新橋に会社がある。そこの社長らしい。

痛いところを突かれる逸次。

それを聞いた逸次は、なんとその会社に西崎を訪ねてゆく。よせばいいのに。典子がいうように、男と女のことは「放っておけばいいのに」。「大好きな香奈」の付き合っている男に、嫁と付き合うなと釘をさしたいのだろう。

新橋に行ってみて逸次は驚く。立派なビルが建っている。自社ビルらしい。

秘書に案内された社長室も立派なもので逸次は気押される。社長室には香奈がデザインしたガラス作品が飾られている。

予想以上に立派な会社なのでひるんでいる逸次に、西崎は得意気に自分のことを語り始める。

一流商社の重役まで務めた方から見れば、ゴルフ会員権の取引業者などいかがわしい人間と思われるかもしれない。しかし、いまこの市場(しじょう)は年間、十兆円二十兆円の金が動いている。私の会社も社員百二十人、年商は二百億を超えている。新聞広告だけで三億円使っている。

ひとしきり自慢したあと、西崎は、あなたがここに来たのは、香奈さんと私のことでいろいろ想像して釘をさしに来られたのでしょう、ときつくいう。

先手を打たれて逸次は思わず激していう。「(香奈は)息子の嫁です。孫の母親です。心配するのは当たり前だ」。

それに対し、西崎は冷ややかに痛いところを突いてくる。「香奈さんはきれいだからとられたくないのも無理はない」「あなたも香奈さんの色香に迷っているんです」。

隠していた本心をあらわにされたようで、これには逸次は激怒して、「あんたのような男と、あれは、決して、一緒にならん!」と捨て台詞を吐くと部屋を出てゆく。そのあとも、電車のなかでひとり怒っている。

荒々しいプロポースに香奈は。

恋は妨害されればされるほど強くなるもの。そのあと西崎はまた香奈をレストランに誘い、思いのたけを香奈にぶつける。

「あなたのようなきれいな人が、このまま家に縛られていいのか。あんな味気ない家で年を取っていっていいのか。あなたには男と女の世界を。いやらしくて甘くて、とろけるような世界を知ってほしい」。さらに自信を持っていう。「これからの人生、私みたいなのは、そうそう現れませんよ。あなたにこんなに溺れて」。

そういって西崎は香奈を抱くとキスをする。いや、ここは「唇を奪う」といったほうがいいかもしれない。香奈は驚いて思わず西崎を平手打ちして逃げるように立ち去るが、男の荒々しいプロポーズに動揺を隠せない。

あきらめと淋しさの果てに。

このあと二人はどうなるのか。

未亡人の恋を肯定する、応援しようとする山田太一のドラマだから、香奈が向かう方向は容易に予想される。

ある夜、香奈は義父に「お話があります」と改まり、西崎とこれから交際して行こうと思っていると打ち明ける。再婚のことまでは考えてはいないが、このまま西崎との仲を義父にも息子にも隠しておくのはよくないと思い、義父に打ち明けた。

これを聞いて逸次は、無理に笑顔を作りながらも「いいじゃないか」と嫁の恋を受け入れる。逸次にしても、西崎のところに押しかけていったことは「大人気ないことをした」と反省している。

しかし、香奈が自分のところから去ってゆくのは正直なところ寂しさを隠せない。それは、老いの淋しさにも重なる。嫁の新しい人生を祝福しようと思いながら、妻に先立たれ、いま嫁にも去られてゆく一人身が悲しい。

笠智衆の、あきらめと淋しさのまじった表情には、人の世の無情を知った老人ならではの思いが感じられる。

イラスト/オカヤイヅミ

連載を終えて。

今回、この『春までの祭』で私の連載は最終回になる。

二〇二三年五月から約二年間、連載を続けた。取り上げた作品は二十六作になる。改めて山田太一は凄い人だったなと思う。

実は、山田太一が手がけた作品は五十をゆうに超える。多作な人である。しかも驚くのは、これだけたくさんの作品を書きながら駄作がない。すぐれた書き手であると同時に、いい意味の職人である。プロフェッショナルである。

テレビは、書き手にとって映画よりも制約が多い。家庭で見るという前提があるから、暴力や過剰な性描写は許されない。しかも、民放の場合、スポンサーという大きな壁がある。スポンサーの意向に沿わないものは書けない。

そうした制約のなかで、山田太一は安易な妥協や遠慮なしに「作家」として丁寧な仕事をし続けた。大変な努力である。

山田太一は松竹の助監督の出身である。

松竹という映画会社の特色は、昭和のはじめにいわゆる小市民映画という新しいジャンルの映画を作ったことにある。

昭和のはじめに日本の社会に新しく登場した階層であるサラリーマンという市井の小市民の家族の喜怒哀楽を描いてゆく。

家庭が舞台だから女性が主人公になることが多い。世界の映画会社を見渡しても松竹ほど女性を主人公にした映画、いわゆる女性映画を作った会社はないだろう。

その松竹の出身だから、山田太一のドラマは女性が主人公のことが多い。妻であり母であり女である。とくに七〇年代に入って女性の社会進出が目立つようになってから働く女性が増えた。山田太一は、彼女たちがまだまだ男性の力が強い社会でどう生きてゆくかを描いてきた。一見、さっそうと見えるキャリア・ウーマンのなかにも弱さを見て、彼女たちにエールを送る作品を書き続けた。

また松竹映画が昭和の小市民の家庭を描いたのを受け継いで、家庭という平凡で普遍的な場で起こるさまざまな事件を通して、現代という時代を的確にとらえていった。職人であると同時に、その点で、偉大な「作家」だった。

この連載で、山田太一の魅力を伝えることが出来たらうれしい。

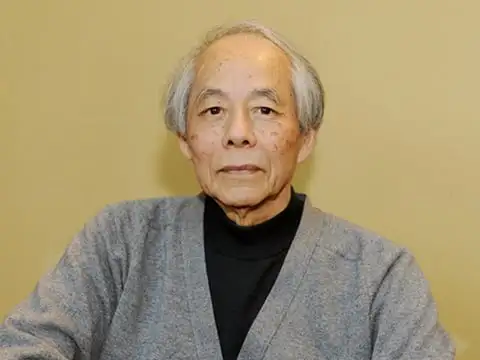

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、12年『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)、『遠い声/浜辺のパラソル』(ベルリブロ)、『陽だまりの昭和』(白水社)、『荷風の昭和』(新潮社)がある。