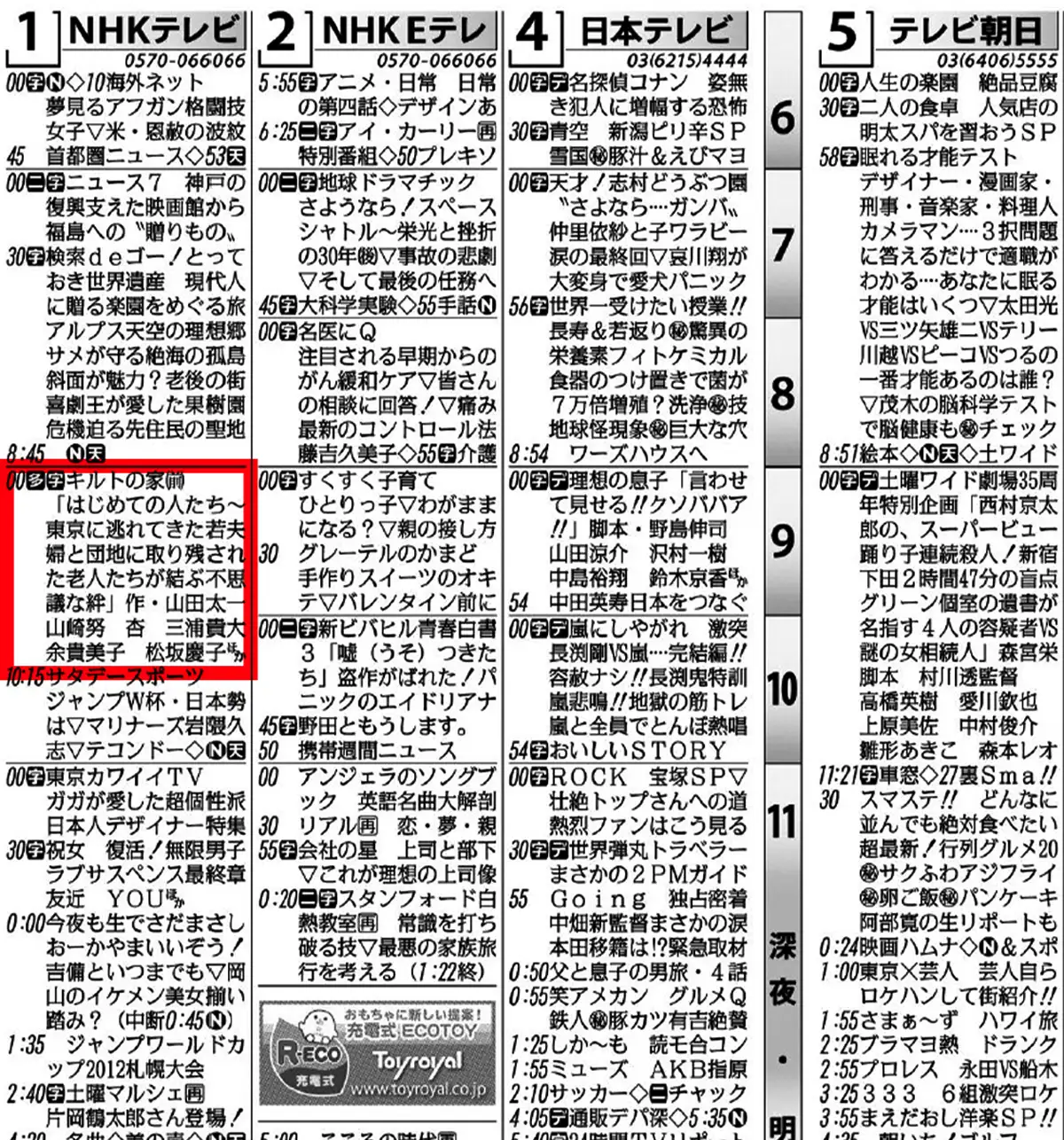

キルトの家

後編

- 作品:

-

キルトの家

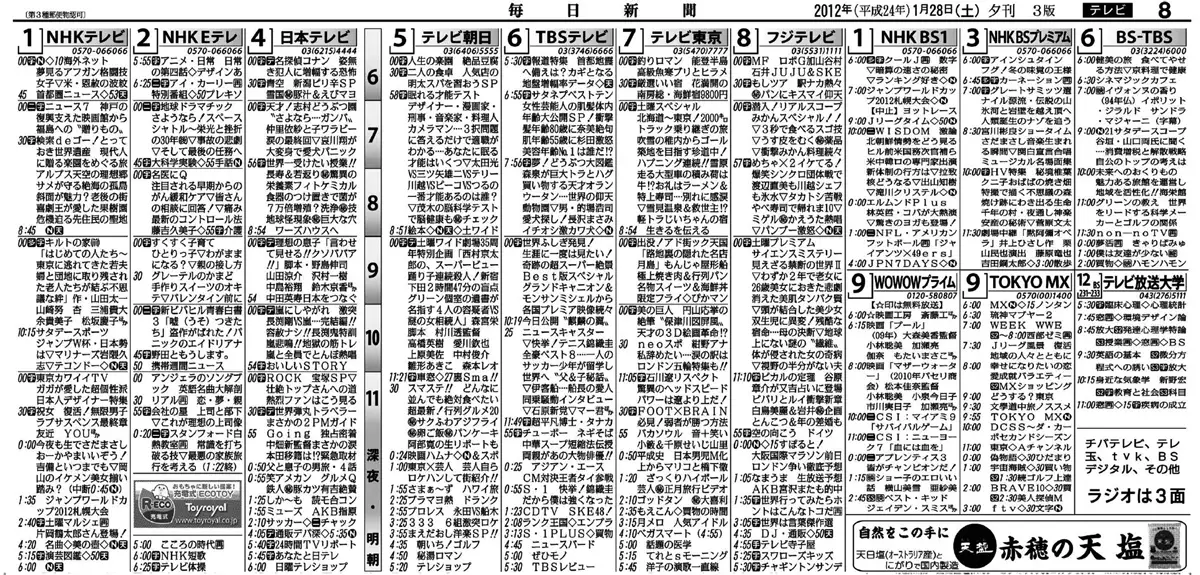

2012年1月(全2回)NHK - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 本木一博

- 音楽:

- 加古隆

- 出演:

- 山﨑努、杏、松坂慶子、余貴美子、三浦貴大、佐々木すみ江、織本順吉、庄司歌江、緑魔子、北村総一朗、上田耕一、新井浩文、根岸季衣ほか

傍観者であることへの自責。

俳人の長谷川櫂(かい)はテレビに映し出される凄まじい津波の勢いに打ちのめされ、その衝撃をなんとか言葉にしようと、専門の俳句ではなく、次々にほとばしる歌にしていった。

「津波とは波かとばかり思ひしが

さにあらず横ざまにたけりくるふ瀑布」

「夢ならず大きな津波の襲ひきて

泣き叫ぶもの波のまにまに」

かりそめに死者二万人などいふなかれ

親あり子ありはらからあるを」

『キルトの家』では、それまで何度か、瓦礫の浮かぶ海に揺れる、空とレモンの記念写真をカットバックのように挿入してきた。その意味が二人の「魂」の言葉によっていま明らかになる。

しかも、惨劇を目のあたりにしながら二人は無事だった。傍観者としてただ見つめるだけだった。そんな自分を責めざるを得ない。

空はいう。

「旅行で来て、助かってるのも、申し訳ない気がして」

おびただしい死を前に、無力な自分は何もすることができない。ただ見つめるしかない。そんな自分を責めたくなる。罰したくなる。

3・11をドラマでどう扱うか。

『キルトの家』の制作に関わったプロデューサー、近藤晋はエッセイ「山田作品には人間の魂、時代の魂にかかわる深いメッセージがある」(『文藝別冊 総特集 山田太一』河出書房新社、二〇一三年)のなかで書いている。

「この作品は制作準備中に3・11の東北大震災が起こり、局側から『震災に触れてはどうだろうか』という打診があったんです。その時、山田さんははっきりノーだと仰った。震災の現実を伝えるのはドキュメンタリーやジャーナリズムの仕事であって、簡単にドラマにすべきものではない。それはあまりにもご都合主義ではないか。僕にはできませんと明快に拒否されました」

あの惨劇を当事者ではなく一傍観者としてテレビを見るしかなかった者が、軽々にドラマにすべきではない。書かないことがドラマ作家、山田太一の良心だった。

震災を描くための模索。

いや、ドラマ作家だけではない。ジャーナリストでさえ、あの悲劇を書くことにためらいを感じた。

福島県のいわき市で隔週紙『日々の新聞』を出している安竜(ありゅう)昌弘さんは、地元のジャーナリストとして毎日、被災地の取材をした。しかし、被災者の写真や破壊された家の写真を撮るのには、ためらいがあったという。『キルトの家』の空と同じように、助かった自分が被災した人間にカメラを向けることに「申し訳ないような気」がしたから。ここにもジャーナリスト以前にまず人間としての良心がある。

安竜さんは書いている。

「瓦礫のなかでたたずむ人、家を片づけている人、すべてを失い、いまどうなっているかを見に来る人…。それを横目にしながら写真を撮る自分がいる。そうした、一種の後ろめたさのようなものが、ずっとまとわりついて離れない」

結局、『日々の新聞』の震災後の号には被災者の写真は載せなかった。かわりに瓦礫のなかにぽつんと残されたクマのぬいぐるみの写真だけを載せた。それで惨劇の大きさを示した。

『キルトの家』の制作に当たって、震災のことを控えた山田太一だが、その後のプロデューサーたちとの話し合いの結果、直接ではなく間接に震災を描く方法として、津波を体験した若者を登場させることにしたという。

若い二人と老人たちの溝が埋まるとき。

空がレモンの帰りが遅くなっただけでパニック状態になったのは、また思いもかけないことが起こったのか、また津波が襲ってくるような気になって恐怖を感じたからだった、と分かってくる。地震と津波を身近に体験した空には、大事な人が突然消えてしまうことがトラウマになっていた。

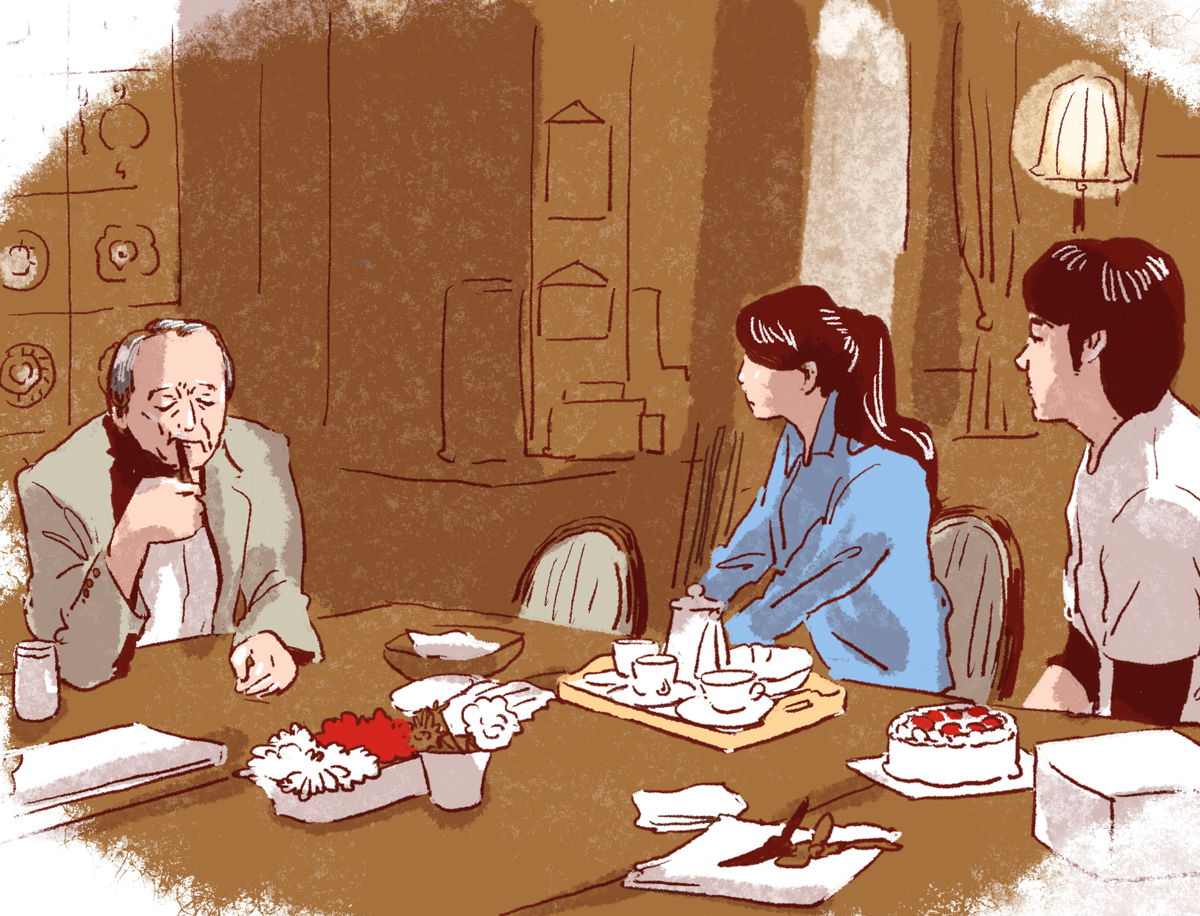

空とレモンが「魂」の話をしたあと、若い二人と老人たちの関係が少しずつ変わり始める。それまでの年齢差からくるお互いのあいだにある溝が埋まってゆく。

上田耕一演じる野崎高義と織本順吉演じる沢田道治は、空を近所の居酒屋に誘い、励ます。庄司歌江演じる下田美代は三キロもの米をかついで五階まで階段をのぼり、二人に渡す。

「若い人に、たまになんかあげたくなるの。もろうて、あげたいの」。二人は笑顔で米を受け取る。老人と若者のあいだに暖かい空気が流れる。緑魔子演じる伊吹清子も、団地近くのコーヒーショップでレモンに自分のことを話し始める。はじめの夫は出張先で事故死した。次の夫は癌で死んでしまった。息子はマレーシアに行ったきり帰ってこない。

山﨑努演じる変わり者の橋場勝也でさえ若い二人に素直に、これまでの自分の人生を語り始める。大学でスペイン語を学び、卒業後、商社に入ってブラジルに行った。そのあと南米各地を浮草のように転々とした。さまざまな仕事をした。協調性がないから一ヵ所に落ち着けない。「俺、辛抱しない人生一筋だったんだ」。子どものような世代の若い二人に勝也は素直に「魂」の話をしている。

イラスト/オカヤイヅミ

かけがえのない個人の尊厳。

老人たちのなかでいちばん若いのは松坂慶子演じる桜井一枝。やはり一人暮しをしている。ある時、一枝は勝也と若い二人に、癌で亡くなった父親のことを話す。

父親は小さな工作機械の工場の営業と経理をやっていて、口数の少ない面白味のない人だった。好きではなかった。

父が死んでから病室のベッドサイドの引き出しを見るとメモが入っていた。そこにはこう書かれていた。「私は一老人ではない。血も涙もある、桜井慶一である」。

この言葉に、個人の尊厳を大事にしようという山田太一の思いがこめられている。老人を十把ひとからげに老人と扱ってはいけない。一人一人、名前のあるかけがえのない個人として生きている。それは震災の死者を何万人と数字であらわしてはいけないのと同じである。長谷川櫂の短歌にあるように死者ひとりひとりも個人として生きていた。それを忘れてはならない。

キルトとは、さまざまな端切れを繕い合わせて新しい布に再生したもの。『キルトの家』の老人たちはまさにその端切れをあらわしている。確かに自分たちは世の中では半端な存在かもしれない。しかし一枚一枚、キルトの端切れのように個性を持っている。

老人たちは最後、それぞれの老後を選んでゆく。団地に残る者。息子と一緒に暮すことになった者。老人ホームに入る者。病院の近くに引っ越すことになった者。

山田太一は個々の老人たちの生を丁寧に描いている。老人の先行きをなんとか幸福であるようにと願いをこめている。見ているわれわれも彼らを祝福したくなる。

小さな場面だが、そこに明るい日差しがさしたような場面がある。

幼稚園の子どもたちがお揃いの黄色い帽子をかぶって団地のなかを散歩している。花畑のよう。老人たちのすぐ隣にこれから生きてゆこうとする子どもたちがいる。それは、小さな希望になっている。

※次回は『時は立ちどまらない』(3月12日公開)を予定。

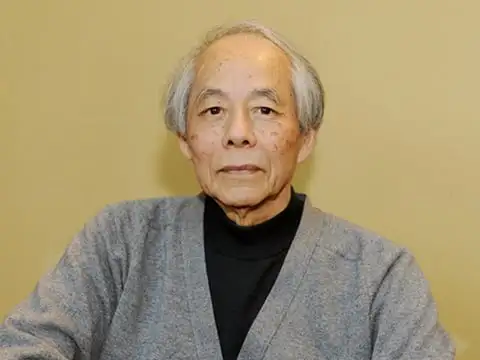

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、12年『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)、『遠い声/浜辺のパラソル』(ベルリブロ)がある。