本当と嘘とテキーラ

後編

- 作品:

-

本当と嘘とテキーラ

2008年5月(全1回) テレビ東京 - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 松原信吾

- 音楽:

- 横田年昭

- 出演:

- 佐藤浩市、夏未エレナ、樋口可南子、益岡徹、寉岡萌希、山﨑努、柄本明、戸田菜穂、塩見三省ほか

子どもの問題が親たちの問題に。

章次は再び、自殺した女の子の母親に会う。

章次は、自分の娘を信じている。何か——たとえば娘がイジメのようなことをしたとは思っていない。なんとか娘を守ろうとする。

一方、自殺した娘の母親のほうは「尾崎朝美」が娘に何かしたと思いこんでいる。二人の親はそれぞれ自分の子どもを守ろうとしている。立場の違う二人が対立する。子どもの問題はそのまま親の問題になってゆく。

ここで、娘の母親は意外なことを言い出す。娘は荒れた子で、親が何を言っても言う事を聞かず、時に暴力も振るった。自分は「娘が怖かった」。それでいて娘が死んでみると、娘のことが気になって、自殺の原因を知りたくなる。そういって感情が激してきた彼女は章次に取りすがって泣く。章次は、相手の気持ちに少し近づく。この母親は、朝美を責めているのではない。自分の娘、里花を自殺に追いやった自分を責めている。

里花という子どもは相当に問題があった子らしい。担任の先生は「死んだ里花さんは本当に始末に負えなくて」と率直に章次にいう。「結局、自殺の原因なんて誰にも分からない。だからもうこのことはこれで終わりにしたい」。

無責任な意見のようだが、この女の先生のいっていることは一理ある。とくに「(川本里花を自殺に追いこんだ)犯人探しをするようなことはよくない」、さらに「知らん顔しているのも教育だと思っています」と誠実な表情でいうところは説得力がある。

決して責任逃れで言っているわけではないのはこの先生の真剣な表情から分かる。これには、危機管理のプロである章次も一言もない。日々、現場で十代の子どもたちと向き合って仕事をしている先生の意見は強い。

責任といえば、川本里花の父親(益岡徹)というのがひどい。娘の自殺を他人事のように思っている。通夜の席では、こんなことで仕事が邪魔されるのは迷惑だという態度をしている。

外務省出身で、貿易の仕事か何かをしている。豪邸に住んでいる。訪ねて来た章次にも冷淡で、父親である自分の責任を棚に上げて「妻と娘は相性が悪かったんですな」と他人事のように言ってのける。これには章次もあきれる。娘が荒れるようになったのも無理はないかもしれない。

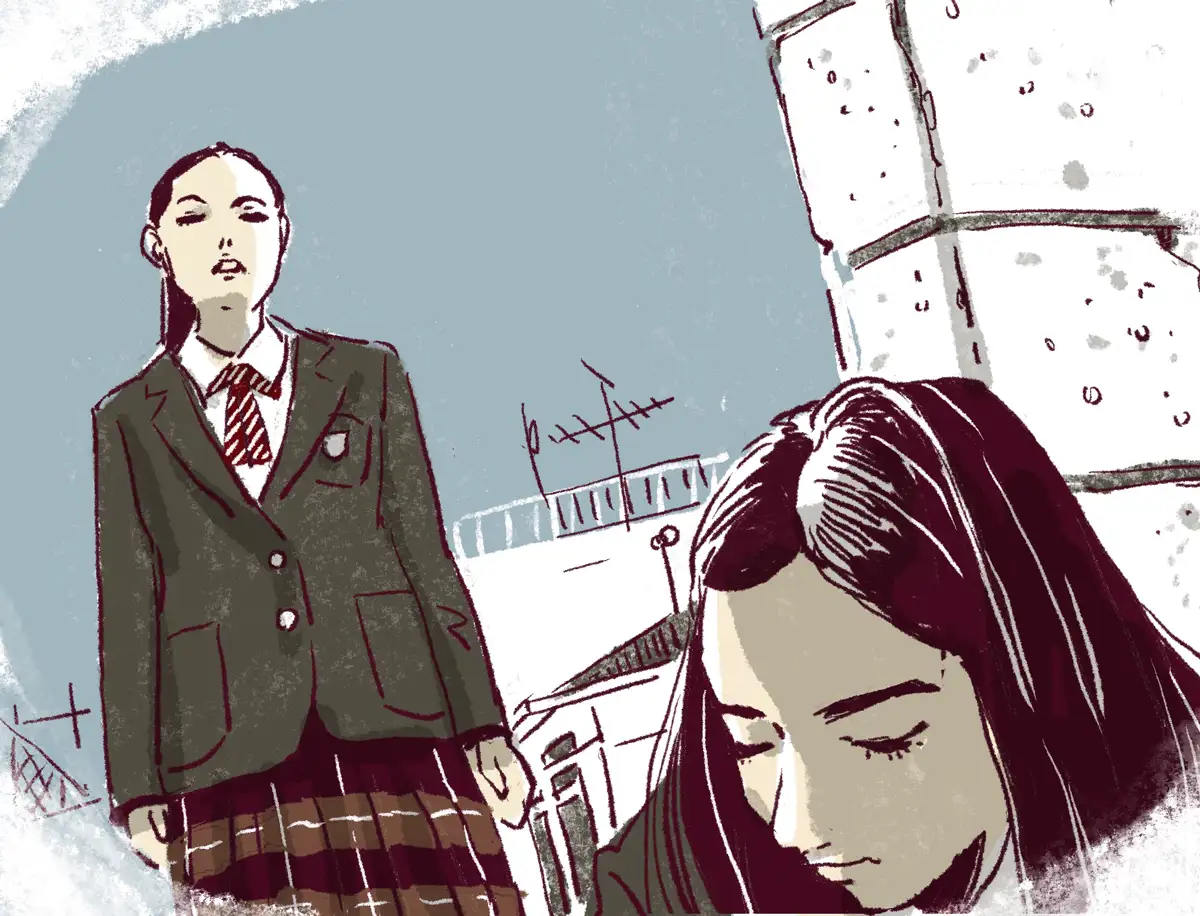

イラスト/オカヤイヅミ

強い父親が一転して見せる弱さ。

ここで思いがけないことが起こる。ドラマの起承転結でいえば転に当たる。

自殺した娘の母親、川本佳代が、章次の承諾なく、朝美に連絡を取り、二人で横浜のホテルで一泊する。

佳代としては、朝美に直接会って、本当は娘と何があったのか、聞き出したかったのだろう。

悪意はないかもしれないが、朝美の父親である章次としては、自分に無断でそんなことをした佳代が許せない。もしかしたら娘に危害を加えるかもしれない。年頃の娘を持つ父親としては当然の心配だろう。娘からは「心配しないで」とメールが入るが、父親としては心配で仕方がない。

危機管理のプロとして仕事では、ことに当たっていつも冷静であれと教えている章次が、いざ自分のこととなると、どうしたら分からずうろたえる。「強い男」が「弱い男」になる。

山田太一は人間の「弱さ」に共感する立場でドラマを書いてきた人だが、ここでも、それまで強いところ、立派なところを見せてきた男が、娘のことで一転して弱さを見せる。

佐藤浩市という強さが似合う俳優が演じているだけに、そのはじめて見せる弱さが際立つ。そしてこの弱さが前提になって、起承転結の結へと向かってゆく。

一夜、ほとんど眠れずに夜を明かす。

朝、娘が無事に帰ってくる。ほっとした章次は喫茶店で娘を迎える。娘は思ったより元気で、「すごいホテルに泊まった」「心配するようなことはなかった」と父親に報告する。

この喫茶店で、本筋とは関係ないが、面白いくだりがある。

店の若い女子店員が注文を取りに来て「それでよろしかったですか」という。それを聞きとがめた章次が「よろしいですか」と言い直す。女店員は、なにをいわれているか分からずに、ヘンな客といぶかる表情でテーブルを離れる。

昔なら「よろしいですか」というところを過去形で「よろしかったですか」という、いまや普通にあちこちで使われるようになったが、このドラマが放送された二〇〇〇年代のはじめ頃から使われるようになったことが分かる。

危機管理セミナーで「正しい日本語」を教えている章次は、若い世代が「よろしかったでしょうか」というのが我慢ならなかったのだろう。ドラマは、小さな場面で、生きものである言葉の変化を教えてくれる。

自殺の引き金となった言葉。

父親の章次は、ホテルから無事に戻ってきた朝美にもう一度、何があったかを聞く。朝美はようやく重い口を開く。

このとき、父親のこんなひとことが朝美の気持ちを柔らげたのではないか。

「何があってもパパは朝美の味方だ」

娘にとってこの言葉は、大きな励みになっただろう。力づけられただろう。

父親の言葉に励まされるように、朝美はあの日のことを語り出す(ここから画面は回想シーンになる)。

朝美は放課後、仲の良い子と音楽室でピアノを弾いていた。それを里花が廊下から見ていた。朝美は、里花とは親しくはなかったから気にもとめなかった。

ところが、そのあと朝美が塾に行こうと裏門に向かってゆくと、そこに待ち伏せしていた里花が突然、襲いかかってきた。

何がなんだか分からないままに、朝美は応戦した。そして、思わずいった。「死ねば」。日常の生活で怒って「死ね」とか「死んでしまえ」ということはあるが、決して本心ではない。ただ、成り行きでそういってしまうだけだ。

朝美も本心で「死ねば」といったわけではない。ところが実際に里花が自殺してしまうと朝美は自分がいった「死ねば」のひとことが引き金になったのではと思い、ひとり悩む。父親にはこのことはなかなかいえなかった。

のしかかる理不尽な心の問題。

なぜ里花は、ほとんど付き合いのなかった自分に突然、襲いかかり、憎しみをぶつけてきたんだろう。

それが分からないから、父親にも本当のことをいえなかった。

考えた末に、徐々にわかってくる。

里花は自分に「むかついていた」のだと。里花は先生も持てあますほどの問題児で、友だちもいない。それに対し、朝美は勉強は出来るし、性格はいい。友だちもいる。その優等生ぶりが里花には気に食わなかった。

朝美は知らないうちに、里花の憎しみを買っていた。むかつく対象になっていた。

ここがこのドラマの核心だろう。

無論、里花のむかつきは理不尽なもので、単なる優等生への八つ当たり、やっかみでしかない。しかし、人間関係のなかで恵まれている者は、そうではない者に無意識のうちにプレッシャーを与えている。知らず知らずのうちに優等生は劣等生に対して加害者になっている。

怖ろしいことであるが、人間関係ではそういう加害と被害の関係がありうる。この複雑な問題は、おそらく危機管理のプロでも対処出来ないのではないか。人の心の問題なのだから。

ドラマは最後、自殺した母親と、章次、朝美の親子とのあいだに和解が成立し穏やかに終わるが、人は知らないうちに他人を傷つけているという問題だけは解決されない。

※次回は『想い出づくり。』(3月6日公開)を予定。

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、12年『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)がある。