評論家の川本三郎さんによる、山田太一ドラマの魅力に迫る連載。今回は、戦後の新しい家族のかたちを描き続けてきた山田太一さんの代表作のひとつである『早春スケッチブック』を取り上げます。川本さんに「ありきたり」と「ありきたりでない」というキーワードで、この傑作ドラマの素晴らしさを3回に分けて解説していただきます。

早春スケッチブック

前編

- 作品:

-

早春スケッチブック

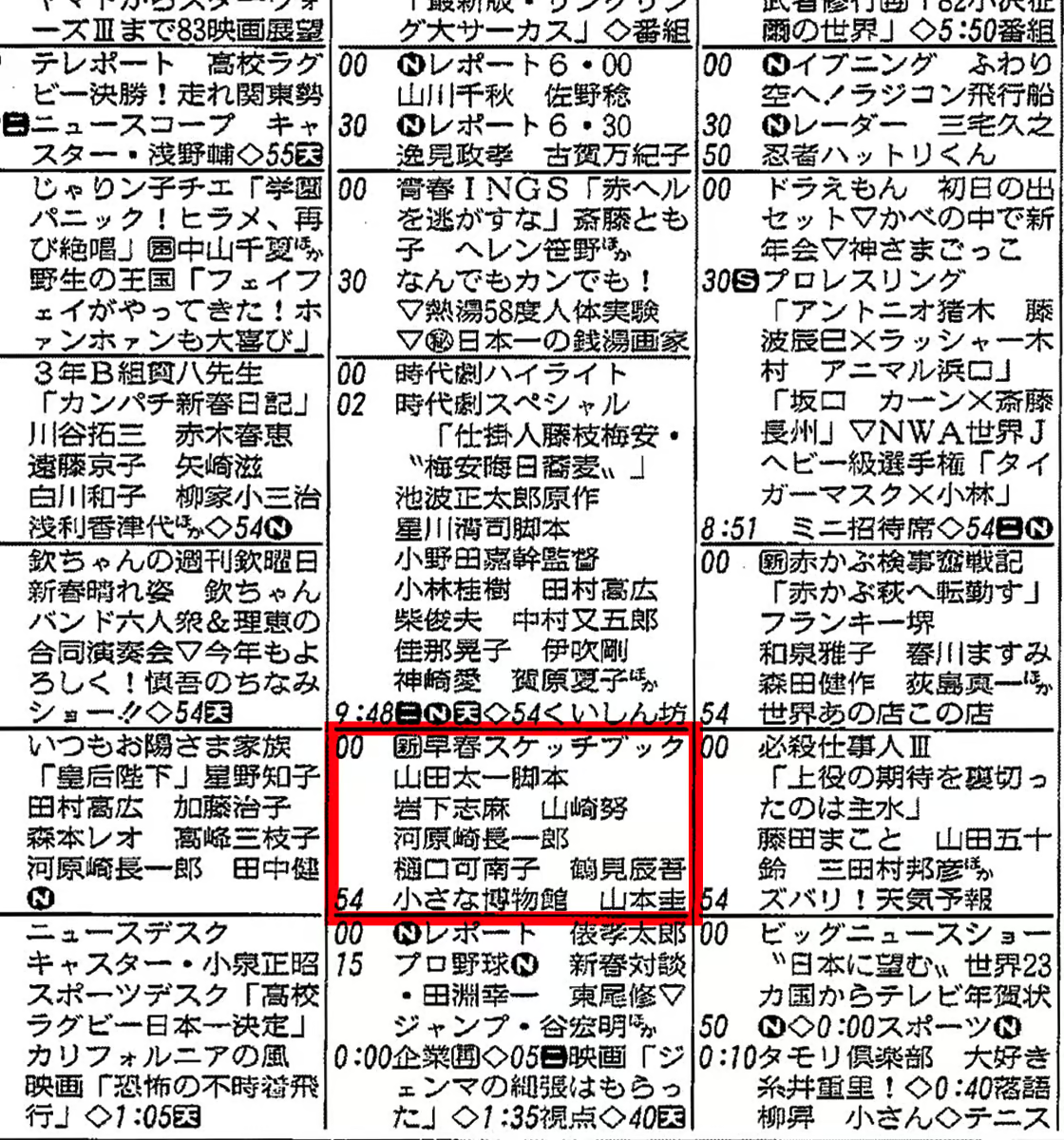

1983年1月〜3月(全12回)、フジテレビ系 - 原作・脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 富永卓二、河村雄太郎

- 音楽:

- 小室等

- 出演:

- 岩下志麻、山﨑努、河原崎長一郎、鶴見辰吾、二階堂千寿、樋口可南子、荒井玉青ほか

見る人の神経を逆撫でするようなドラマ作り

学生運動が盛んだった一九六〇年代、侮蔑の言葉としてよく「プチブル」「小市民的」「マイホーム主義」といった言葉が使われた。学生運動のような波乱に富んだ活動を避けて、安定した暮しを望む人間をそんな言葉で批判したものだった。

一九八三年にフジテレビ系で放映された『早春スケッチブック』(十二回、一月七日〜三月二十五日)は、日本の社会が豊かになり、一億総中産階級時代といわれるようになった世相を反映している。「プチブル」「小市民的」「マイホーム主義」がむしろ多数派になってしまったために次第にそれが侮蔑の言葉ではなくなってきた。

そんな時代にこのテレビドラマは、小市民生活の「ありきたり」に疑問を投げかける作品として登場した。

誰もが安定した小さな幸福を望み、型からはずれないように大人しい暮しを営む。父親は会社人間として真面目に働き、子供が自分と同じような安定した道を進むことを期待する。子供も少しでもいい学校に進学し、いい会社に入れるように努力する。そういう小市民の暮しが広くゆきわたってゆく時代に、この作品は、そうした「ありきたり」の暮しは本当に幸せなのか、型破りの生き方はあり得ないのか、小さな安定がそんなに大事なのか、と問いかけた。

テレビの視聴者の大半は「ありきたり」の小市民である。その視聴者に対して、こういう疑問をぶつけるのは冒険である。山田太一にとっても勇気がいったことだろう。

脚本を書くに当たって山田太一は、プロデューサーの中村敏夫から「いま一番書きたいものを書きませんか。受けて立つから」といわれ、これまでテレビドラマが描かなかった「見る人の神経を逆撫でするような」ものを書く決心をしたという(『その時あの時の今 私記テレビドラマ50年』河出文庫、二〇一五年)。

残念ながら視聴率はよくなかった。平均で七・九%。通常十%を越えないドラマは失敗作になるという。

ただ「視聴者のテレビ番組評価」という番組好感度調査(見た人の何%ぐらいがいいと思ったか)の結果はよかった。平均で七二・三%という高率で、しかも、いちばんテレビを見ないとされる二十歳から三十四歳の男女がもっとも高く八四・六%もあったという(山田太一作品集15『早春スケッチブック』(大和書房、一九八八年)。この結果は山田太一にとってうれしいものだったろう。

一風変わってはいるが幸福な小市民の姿

東京郊外、相模鉄道の希望ヶ丘駅に近い新興住宅地(横浜市)に住む家族の物語である。

父親の望月昇一(河原崎長一郎)は、信用金庫に勤める真面目なサラリーマン。妻を亡くし、十年前に二歳になる娘の良子(よしこ=二階堂千寿)を連れて、都(岩下志麻)と結婚した。都には当時、小学二年生だった息子の和彦(鶴見辰吾)がいた。

連れ子のいる男女の結婚である。変わっているが、十年たった現在、夫婦仲も兄妹の仲もいい幸福な小市民の家庭である。

キャスティングでいうと、映画では「ありきたり」でない役の多かった岩下志麻が、普通の主婦を演じているのが珍しい。それでも岩下志麻が演じる役だから、若い頃は、横浜の町で突っぱって生きていたという設定になっている。子供が産まれ、シングルマザーとして子供を育て、結婚してからは、すっかり普通の主婦になっている。子供にさほど手がかからなくなっているからだろう、現在、商店街の花屋で働いている。

十二月頃から物語が始まる。

息子の和彦は高校三年生。来春に大学入試を控えている。勉強はよく出来る。東大をめざしているようだ。この点、『沿線地図』の広岡瞬演じる松本志郎と同じ。娘の良子は中学一年生。マンガとロックが好きという普通の中学生。

平穏無事な生き方に反発する妹の存在

冒頭に、いきなり驚くべき場面がある。

良子が、学校の帰り、他校の不良グループらしい女学生たちにからまれている。そこに兄の和彦が通りかかる。良子は「お兄ちゃん、助けて!」と叫ぶ。

兄が助けに入ると思いきや、五人の不良女学生に囲まれると、兄は大人しく彼女たちの言うままに「すみません」と頭を下げるばかりか、金を渡し、土下座までする。おかげでその場はおさまるが、おさまらないのは妹の良子で、兄に「意気地なし!」と怒りをぶつける。無理もない。

家に帰っても怒りはおさまらない。母に訴えても相手にされないので思わず言ってはいけないことを言ってしまう。「お母さんはお兄ちゃんが正しいと思ってるんでしょ。そっちは本当の親子だもんね」。

夜、父が帰ってくる。父も、不良女学生にあやまった兄が正しいという。「バカを相手にしても仕方がない。金でもなんでもやって。土下座でもなんでもして、そんなの相手にしないのが利口だ」。

いかにも安定、平穏な暮しがいちばんと考える小市民らしい理屈である。息子の和彦もこの父親の考えを受け継いでいる。まして受験を控えているこの時期に無駄な争いごとなどしたくない。

一方、妹の良子は父や兄の態度が理解出来ない。口惜しくて仕方がない。その結果、さらに驚く展開になる。良子は、不良グループのリーダー格の女学生、三枝多恵子(荒井玉青)と一対一の喧嘩をする。このとき、なんと護身用に前に飼っていた犬用の鎖を持って行く。さすがにテレビドラマだから喧嘩の場面はないが、良子の負けん気の強さには驚かされる(結局、喧嘩に負けて大怪我をするのだが)。まだ中学生で、大人の「ありきたり」の常識に染まっていないのだろう。

一見、平凡に、普通に見える家族のなかにも思いがけない考えの違いが垣間見える。

イラスト/オカヤイヅミ

異物に惹かれていく息子の心境

都は、シングルマザーとして和彦を産み、育ててきた。和彦には父親は死んだといっている。だから和彦は本当の父親のことを知らずにきた。

ところが——、ある時、思わぬことから実の父親の存在を知ることになる。

和彦は、ある日曜日、予備校に大学受験模擬試験を受けに行った時、〝謎の美女〟(樋口可南子)に「バイトをしないか」と声を掛けられる。断っても執拗に追いまわされ、ついに車に乗せられ、郊外にある古ぼけた西洋屋敷に連れてゆかれる。

そこで、横柄な口をきく荒っぽい男(山﨑努)に会う。信用金庫に勤める実直な父親とは正反対のタイプの男で、常識などない。大人しい和彦に「気の小さい、善良でがんじがらめの正直者め!」と毒づく。和彦を「お前」呼ばわりする。「自分の、気持ちに正直だなんてのは、一番ラクな生きようよ」「ためしに、あんた、嘘で固めて生きてみろ。気が弱けりゃ強いふり、バカは頭のいいふり、鈍感は敏感のふり、嘘八百で生きてみろ。こいつは大変だぜ。正直に生きるなんてより、よほど精神の鍛錬を要する」

男は和彦がこれまで考えていなかったようなこと、あるいは、考えていたこととは正反対なことを、怒ったような口調で言い立てる。和彦は反発を感じながらも圧倒される。危険な異物に出くわしたような怖れを感じる。思春期にいる人間は、こういう異端の人間に弱い。自分の常識が心地よく壊されてゆくのを感じる。この男は何者なのか。

〝謎の美女〟は新村明美というモデルらしい。西洋屋敷に住む男のことを愛しているようだ。男は病気で、それが悪いらしい。和彦は受験のさなかなのに、突然、自分の暮しのなかに入り込んできた二人のことが気になって仕方がない。

※以下、中編に続く(8月16日公開)。

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)がある。