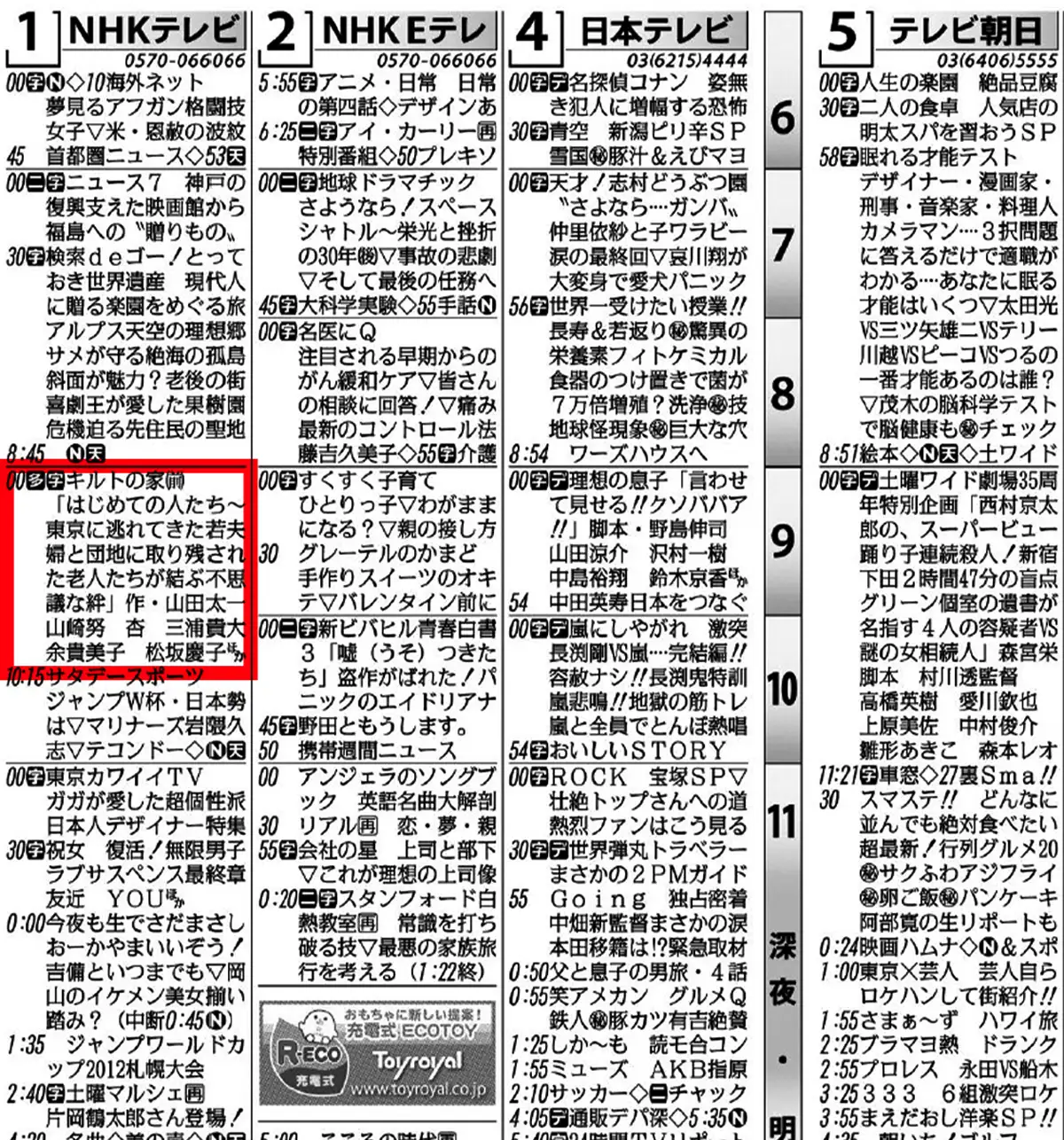

キルトの家

中編

- 作品:

-

キルトの家

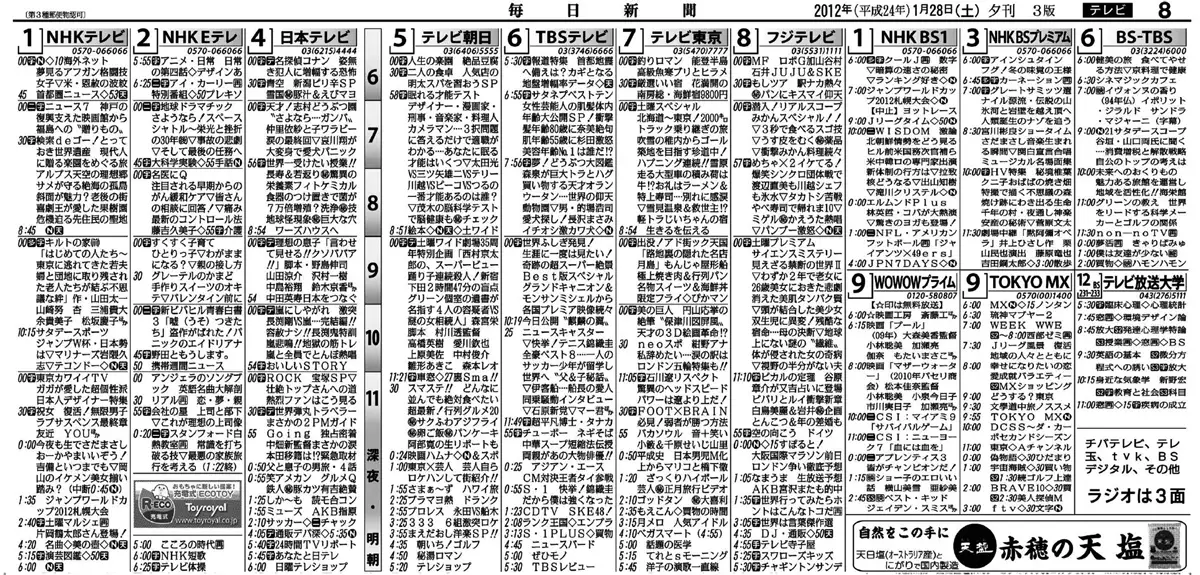

2012年1月(全2回)NHK - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 本木一博

- 音楽:

- 加古隆

- 出演:

- 山﨑努、杏、松坂慶子、余貴美子、三浦貴大、佐々木すみ江、織本順吉、庄司歌江、緑魔子、北村総一朗、上田耕一、新井浩文、根岸季衣ほか

「魂」という言葉の意味。

勝也は、キルトの家にやってきた若い空に、いきなり「魂のはなしをしましょう。なんという長い間、ぼくらは、魂のはなしをしなかったんだろう」と、意味深い言葉を口にする。「魂」というふだん日常会話では使わない言葉が突然出てきたので空は驚くが、どうも勝也の口癖らしく松坂慶子演じる一枝は「またか」と軽くいなして、空に「自分のことばじゃないのよ。詩かなんかにあるの」と説明する。

「魂の話をしましょう」は現代詩の詩人、吉野弘(一九二六~二〇一四)の詩『burst花ひらく』のなかの言葉。吉野弘は平明な言葉で日常のなかで感じたこと、思ったことを詩にしていった詩人で、よく教科書に採用される。また、「二人が睦まじくいるためには 愚かでいるほうがいい 立派すぎないほうがいい」で始まる詩『祝婚歌』は結婚式の来賓スピーチでよく語られる。

「魂の話をしましょう」は『キルトの家』の底に流れる一貫したテーマになる。

空とレモンのこみ入った事情。

若い夫婦はそれぞれに職を見つける。空は板金の仕事を何年もしてきた。だからすぐに自動車の修理工場に職を見つける。レモンのほうは商店街にあるとんかつ屋で働く。

二人のことを「夫婦」と書いたが、まだ籍は入れていないようだ。あるとき空の兄(新井浩文)が職場に空を訪ねて来る。

そこから意外な事実が分かってくる。

空のほうが兄の大地に連絡をとって二人は会うことになったのだが、なんとレモンは大地の妻だった。それを弟の空がいわば奪って逃げた。空とレモンは駆け落ちして東京に出てきた。

兄弟の両親は相次いで亡くなった。そのあと兄のおかげで空は高校に行くことが出来たし、卒業後、五年間、中古車整備の仕事を鍛えてもらった。にもかかわらず、兄が仕事でベトナムに行っているあいだに空はレモンと結ばれてしまった。

さすがに悪いと思った空が、団地に住むようになってから兄に連絡し、会って詫びを入れた。無論、兄は二人に怒っているが、諦めてもいる。「俺よりお前の方が合ってるかもしれねえ。仲良くやれ」と潔く引き下がる。レモンは妊娠していると空はいう。彼女が兄の許を離れたのは子どもが出来なかったことが一因のようだ。

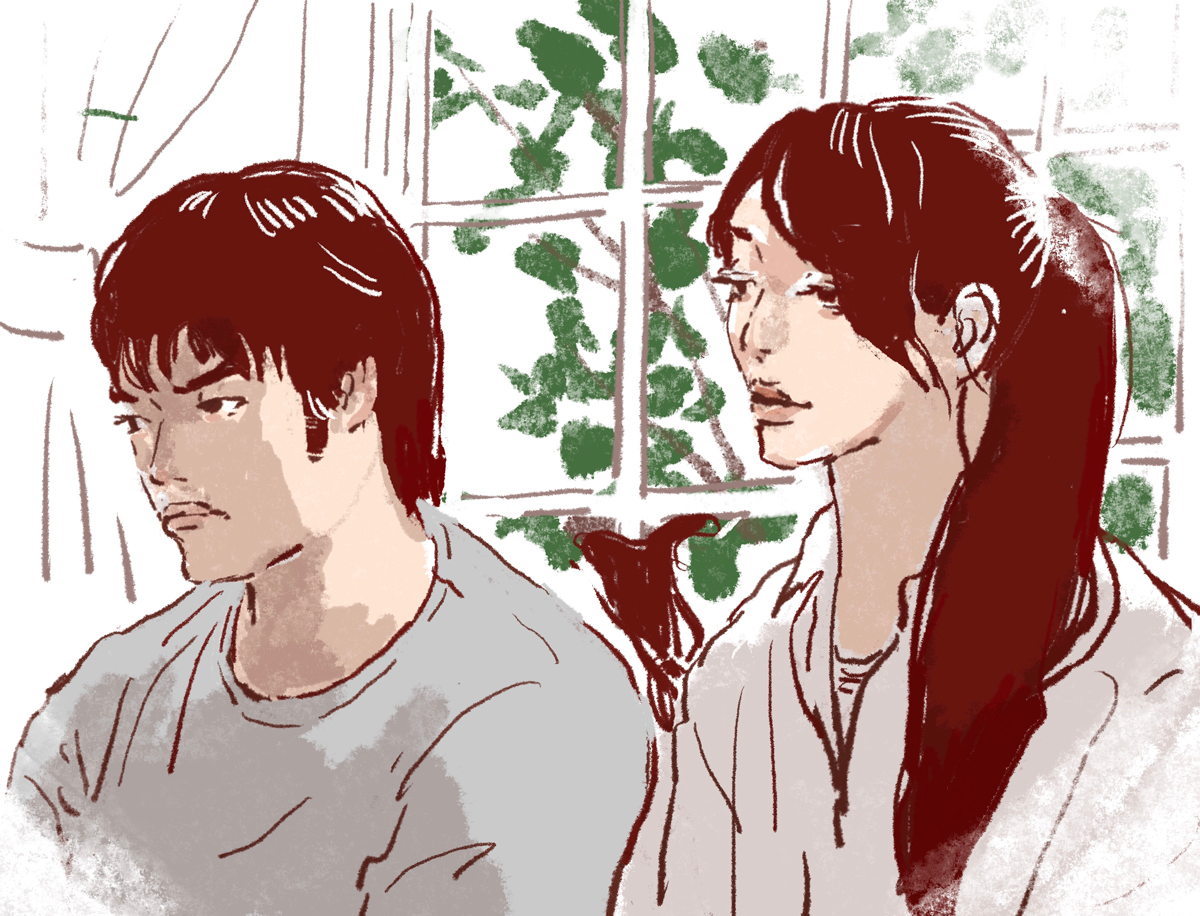

こんなこみ入った事情が分かってくる。それまでレモンのほうが空に対して姉さん女房のような強い態度をとっているように感じられたのは、兄嫁だったからかと納得できる。どこか子どもっぽい幼さを残す三浦貴大より、レモンを演じる杏のほうが大人に見える。

パニック状態におちいる空の異常さ。

小さな事件が起こる。

ある夜、レモンの帰りが遅くなる。何があったのか。事故にでもあったのか。パニックになった空は団地の周りを探す。親しくなった勝也のところへ行っているかと、別棟の勝也の家に行く。

夜遅い時間にもかかわらず、勝也の家のチャイムを鳴らし、迷惑そうな顔をして出て来た勝也に、大声で、「妻が帰って来ません」と訴える。

しかし、勝也は、妻の帰りが遅くなったくらいで大声で叫びたてるなとばかり、「バカヤロ」と冷たく言い放ってドアを閉めてしまう。

実際、空のうろたえぶりは普通ではない。それまでいつも大人しい若者という感じだっただけに見ているほうも、少し騒ぎすぎではと思う。なぜ空は、急に人が変わったようにうろたえたのか。

その理由はあとになって分かってくる。空はあるトラウマを抱えていた。

イラスト/オカヤイヅミ

明かされる空とレモンの「魂」。

翌日、キルトの家にいつもの老人たちが集まっているところに空がレモンと共に昨夜騒いだことに詫びを入れにくる。素直である。

勝也は、二十四歳にもなる空が、妻が三、四時間帰って来ないだけで天下の一大事のように騒ぎたてたことにあきれたという。そのいい方が、わが道を往くの生き方をしている勝也らしい。

「他人はあんたのことなんかなんとも思っていない。騒げばやさしく一緒に心配してくれるとでも思ったのか」。空と同じ二十四歳の頃、「少なくとも俺のことなんか他人は知ったことじゃないとは思っていた。自分のことで騒ぎ立てるのは、はずかしいという感覚はあった」。

大人である。若いうちは自分のことにかまけている。大人になるにつれ、自分を客観視できるようになり、他人は自分のことなど考えていないと冷静に自分を見つめることが出来るようになる。

ただ、そういう冷静な大人である勝也も、昨夜の空の取り乱し方は普通ではなかったと付け加える。

「あの声は、女房がちょっといないだけで出せる声じゃない。悲鳴のような、おびえた鳥の叫びを聞いたような」「あれからずっと残っている。あんたの声がな」

なぜ、いつも大人しかった空が、あんな悲鳴のような叫び声を出したのか。

勝也の言葉に促されるようにレモンと空はつい最近、体験した重い出来事のことを語り始める。「魂」のことを話しはじめる。

二人が話したのは、東日本大震災のことだった。

二〇一一年三月十一日の惨劇。

二人は、関係ができてしまってから、思い切って東京に出て仕事を探すことに決めた。故郷がどこかはドラマのなかでは明示されていないが、東京より西のほうのようだ。

東京まで来て、二人は、もっと先まで「新婚旅行」をしようとなって東北の仙台までいった。

そこまで二人が話すと、聞いていた一枝をはじめ老人たちは、はっと気づく(見ているわれわれも)。二人が仙台の近くで津波に遭ったことを。

空はいう。自分たちは怪我もしなかったし、土地の者ではないし、家族を失ったわけでもないから、経験したなんて人に話す資格もないけれど、あのときのことは忘れられない。

外出して逃げたから民宿に置いていた荷物は全部流された。泊まっていた民宿も跡形もなくなっていた。

空は言葉を絞り出すように話す。

「二泊して、おばさんも、漁師のおじさんも、おじいさんもおばあさんも、中学三年の娘さんも小学校五年の、辰徳坊やも、みんないい人で、東京じゃなくて、この辺りで仕事探して暮そうかって、少し思いかけていたのに、六人全員、たぶん亡くなって——」

「ボロ切れのような遺体も、生きているような赤ちゃんの遺体も、見たし」

レモンが空の言葉を受けていう。

「こんなことが、この世にあるのか、前触れもなく、こんなことがあって、文句もいえない」

二人の「魂」の話を聞いて老人たちは黙然としている。それぞれがあの日、二〇一一年三月十一日のことを思い出している。

東北から離れて住む人間は、あの日、テレビで惨劇を見た。津波の怖さに圧倒され、被害に遭った人たちの苦しみをただ想像する他なかった。

※以下、後編に続く(2月26日公開)。

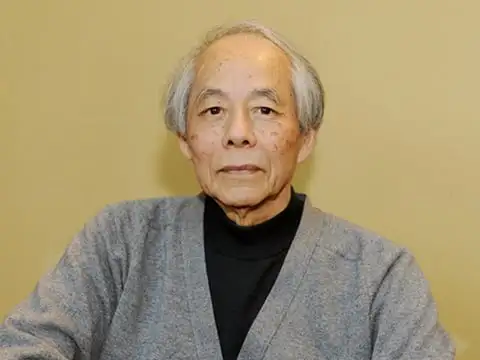

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、12年『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)、『遠い声/浜辺のパラソル』(ベルリブロ)がある。