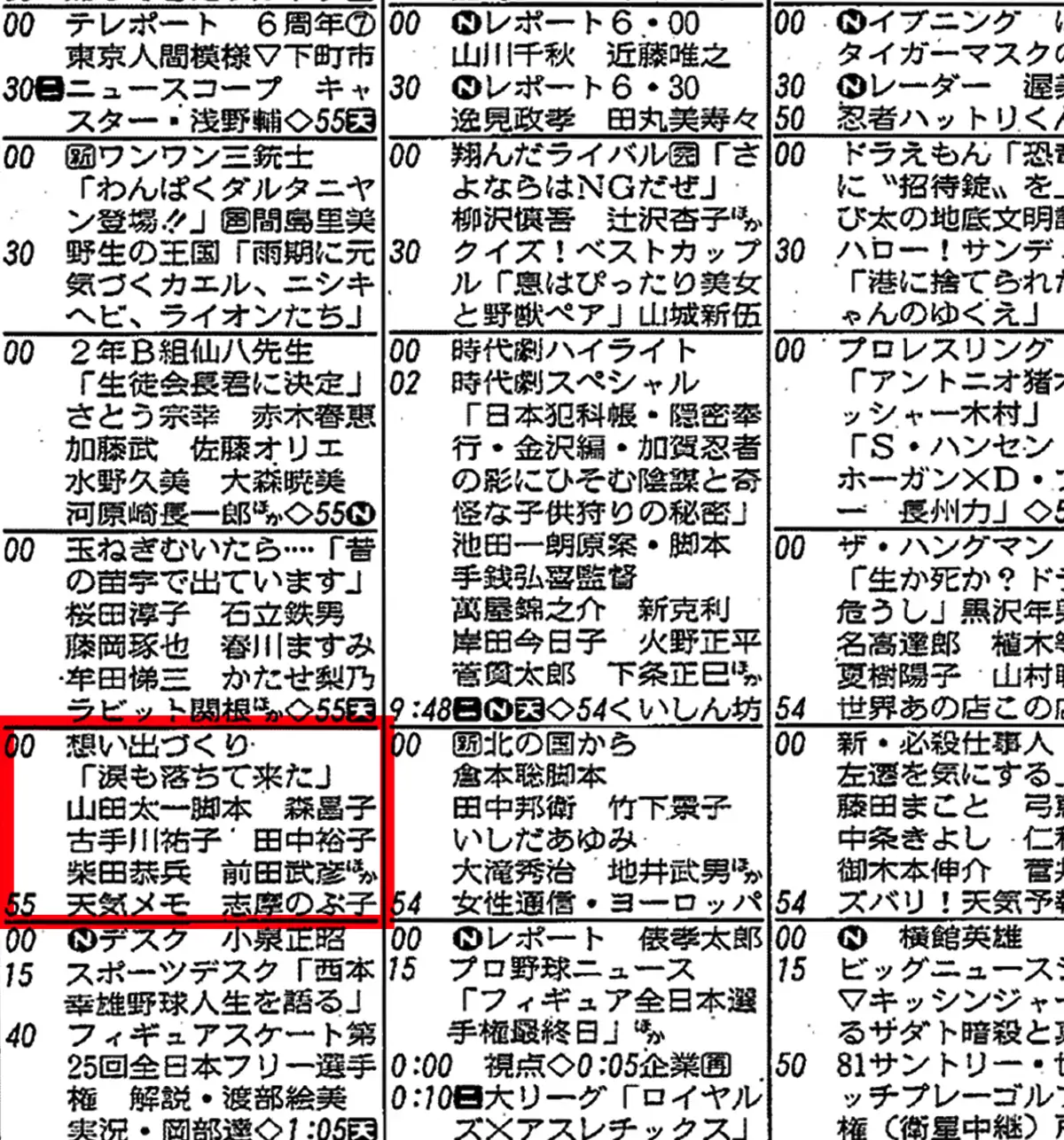

想い出づくり。

後編

- 作品:

-

想い出づくり。

1981年9月〜12月(全14話) TBS - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 鴨下信一、井上靖央、豊原隆太郎

- 音楽:

- ジョルジュ・ザンフィル、小室等

- 出演:

- 森昌子、古手川祐子、田中裕子、柴田恭兵、前田武彦、佐藤慶、田中美佐、坂本スミ子、加藤健一、児玉清、谷口香、佐藤慶、佐々木すみ江、矢島健一、菅野忠彦、平田満、深江章喜、根津甚八、浜村淳、三崎千恵子ほか

自らの置かれた状況を正確に描く。

田中裕子演じる香織は、都心の会社に勤めるOL。おそらく三人のなかでは給料はいちばんいいのではないか。

しかし、会社で何をしているかといえば、男性社員にお茶を入れたり、コピーを取ったり、書類の整理をしたり、いってみれば雑用ばかり。部内での重要な会議は男性だけで彼女は入れてもらえない。男性たちは彼女は「どうせ結婚までの腰掛け」ぐらいにしか思っていないのだろう。

これでは「自立」したくても無理だ。実際、この時代、女性社員が結婚せずに長くいると「御局様(おつぼねさま)」などと蔑視されたものだ。

自己主張の無さが魅力となる意外性。

山田太一は、この三人の女性の置かれた状況を正確に描いてゆきながら、それぞれのキャラクターを巧みに描き分けてゆく。

森昌子演じるのぶ代は、どちらかといえば内気で大人しい。おそらくまだ男性経験はないだろう。実家に住んでいるから羽目をはずすようなことは出来ない。

自己主張も強くない。三人で金を取り返そうと典夫のアパートに押しかけた時も、久美子と香織についていったという感じだし、二人の典夫への抗議の言葉に相づちを打っているだけ。

そんなのぶ代だから、見合い相手の二郎に「いまどきの女の子とは違う、大人しい、いいお嬢さん」と思われたのだろう。

自分のことを「きれい」だと思っていないのも面白い(演じている森昌子は充分に可愛いが)。なぜ二郎が自分のことをそんなに気に入ったのか分からずにいる。

二郎の強引さに押し切られ、いったんは結納をかわすが、いざ二郎と親しく付き合ってみると、極端な「オレについてこい」のタイプでいっぺんに嫌になる。盛岡から東京に戻ってしまう。

しかし、そのあと東京に追いかけてきた二郎が「ショックです」と男泣きするのを見ると、可哀そうになってしまい、また気持ちが揺らぐ。下町育ちののぶ代はあくまでも気がいい。こういう役は森昌子に合っている。

自分なりの「自立」を見つけて。

古手川祐子演じる久美子はどうか。

彼女は一人娘で両親(児玉清、谷口香)に大事に育てられた。悪くいえばわがままなところがあるが、それだけ自立志向が強い。親の反対を押し切って東京に出て来たし、典夫に対しても毅然とした態度を崩さない。

典夫の何度も繰り返される求愛にほだされてとうとう一緒になるが、決して言いなりになっているわけではない。思い切って小田急の仕事を辞めて、バーで働くことになるが、典夫との暮しをきちんとしたものにしようと思っている。それまでフリーターのように暮しをしていた典夫を叱咤してなんとか地味でいいから、まともな職に就かせようとする。

父親は、典夫を女を食いものにするチンピラとしか見ていないので一人娘がこんな男と一緒に暮すことには大反対する。

それでも久美子は典夫を見放さず共に生きてゆこうとする。彼女なりの「自立」でしっかりしている。

ちなみに、久美子が働くことになる小さなバーのオーナー兼バーテンダーを演じるのは日活で傍役として活躍した深江章喜で、このドラマでも、久美子を優しく見守る大人として渋い、いい味を見せる。

小悪魔が受けるしっぺ返し。

三人目の田中裕子演じる香織は「カッカする恋」がしたいといっているだけに三人のなかではいちばんおんなっぽい。表面的には大人しそうに見えるが、実は勝ち気で世の中を斜に構えて見ているところがある。

課長(菅野忠彦)が自分に気があるのは分かっている。ホテルに誘われると、おどおどしている課長をむしろリードするように抱かれてゆく。

決して課長のことが好きなわけではない。醒めたまま付き合う。すでに三人の男性と経験があるといっている。この夜のことはこの夜だけのことと割り切っている。課長のほうが、小悪魔のような彼女に振り回されてみっともない。

あとで佐藤慶演じる、香織の父親が、娘の縁談のことを頼もうと課長に挨拶に来ると、香織と関係した課長は、すっかりうろたえてしまうのが、中年男の愚行をあらわしていて笑わせる。

香織は課長の紹介で、岡崎(矢島健一)という他の会社の青年に会う。一種のお見合い。メガネをかけた、いかにも真面目で知的な青年で何かというとキルゲールやマックス・ピカートの格調ある言葉を引用するのが面白い。

しかし、香織はこの青年が面白味に欠けると付合いを断ってしまう。ちなみに香織は俳優の根津甚八が好きといっている。ちょっと不良っぽい男のほうが「カッカ」するのだろう。

いったんは断ったものの、よくよく考えれば岡崎は他の男性に比べればいい。そこで正式に見合いをして、応じようとする。ところが今度は岡崎のほうが、どうもこの女性は処女ではないと思って断ってしまう。これには鼻っ柱の強い香織もさすがに参る。

イラスト/オカヤイヅミ

あらためて悩む結婚の重さ。

男泣きした二郎にほだされたのぶ代は結婚することになる。盛岡のホテルで披露宴が開かれる。なんと、その時になって、のぶ代は結婚をためらう。本当にあんな強引な男と結婚していいのか。それを知って東京から御祝いに駆けつけた久美子と香織が、そんな結婚やめてしまえとたきつける。大人しいのぶ代は、二人に従う。披露宴はぶち壊しになってしまう。

二度までも肝腎なところで拒絶された二郎が、男性としては気の毒でならない。しかし、男女同権の世の中になったといっても、女性の人生は結婚相手次第という昔からの通念はまだ生きている。結婚の重さは男性より女性のほうがよく分かっている。慎重にならざるをえないのは仕方がない。

それでも、披露宴が壊されて恥をかかされてもなお一直線にのぶ代を追ってくる二郎の一途な情熱にのぶ代は勝てない。結局は最後めでたく結婚することになる。

父親たちのサブストーリー。

山田太一のドラマは、ひとつの物語を多方面から見るという幅広さを特色とするが、この「娘の結婚」という物語でも、親、とくに娘の行く末を心配する父親の存在を決して忘れていない。多視点ドラマといえる。

それぞれ、なかなか親の望むような結婚をしない娘にやきもきする。前田武彦演じるのぶ代の父親は、二度までも娘が二郎に、ひいては自分が働く町工場の社長に不義理なことをしたのに、それを強く叱りつけることは出来ない。自分がしがない町工場の職人でしかないという負い目があるのだろう。

児玉清演じる久美子の父親は、東京の大学を出て、自分は「リベラル」な考えの持ち主だという自負があるから、一時は典夫にナイフを突きつけて「娘と付き合うな」と迫ったのに、娘の気持ちが変わらないと知ると、あきらめて二人を許してしまう。

三人の父親のなかでもいちばん興味深いのは佐藤慶演じる香織の父親だろう。福島県のある市の役所に勤めている。謹厳実直、何ごとにもきちんとしている。娘の結婚問題も真剣に考えていて、会うたびに「結婚しろ」と説き伏せる。

この真面目な父親が、なんと、水商売の女性に熱を上げてしまう。いわゆるミドルエイジ・クライシス(中年の危機)だろう。それまで真面目ひと筋だった男が、中年になって家族や仕事を忘れてしまい、女性を追いかける。永井荷風『濹東奇譚』にあるように、中年後に覚えた道楽は「七ツ下りの雨」(夕方の四時過ぎの雨)と同じで、なかなかやまない。

女性を追って東京に出てきて、香織のアパートに泊まった時に、なんと娘の前で、涙を見せたりする。

面白いのは、田舎町では、父の浮気が噂になった時、「あの堅物にも人間らしいことがある」とかえって役所で株が上がったこと。おさまらないのは母親の佐々木すみ江で、ぷんぷん怒って東京に出てくると、腹いせに高い服を買いまくる。山田太一のドラマは悲劇が一転して喜劇になってしまう面白さがある。

「百恵」の生き方を選ぶ三人の行方。

のぶ代は二郎と結婚して盛岡に住む。久美子は典夫と一緒に暮す。典夫は真面目に自動車の修理工場で働くようになる。意外なのは香織で、ある時、ひょんなことから憧れの根津甚八そっくりの青年(根津甚八自身が演じている)に会い、まるでお伽話のようにめでたく結ばれる。

結局、三人の女性は、「松田聖子」に憧れながらも「山口百恵」の道を選ぶことになる。

これについて、山田太一は、のちにこんなことを書いている。

三人のうち一人だけ、結婚しないで一人を通すのもよかったかなと思っている、と。「実は放送が終わったあたりから、何故三人とも結婚してしまったのか? 一人ぐらい結婚しないで生きていくということもいいではないか、という反響が少なくなかったのである」(『その時 あの時の今 私説テレビドラマ50年』〈河出文庫、二〇一五年〉)。

その場合、誰が「結婚しない女」になるか。当然、田中裕子演じる香織だろう。そう考えると、根津甚八にそっくりの青年と結婚するというエピローグは、もしかすると彼女の夢のなかの出来事なのかもしれない。

※次回は『ふぞろいの林檎たち』シリーズ(4月3日公開)を予定。

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、12年『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)がある。