男たちの旅路

その2

- 作品:

-

男たちの旅路

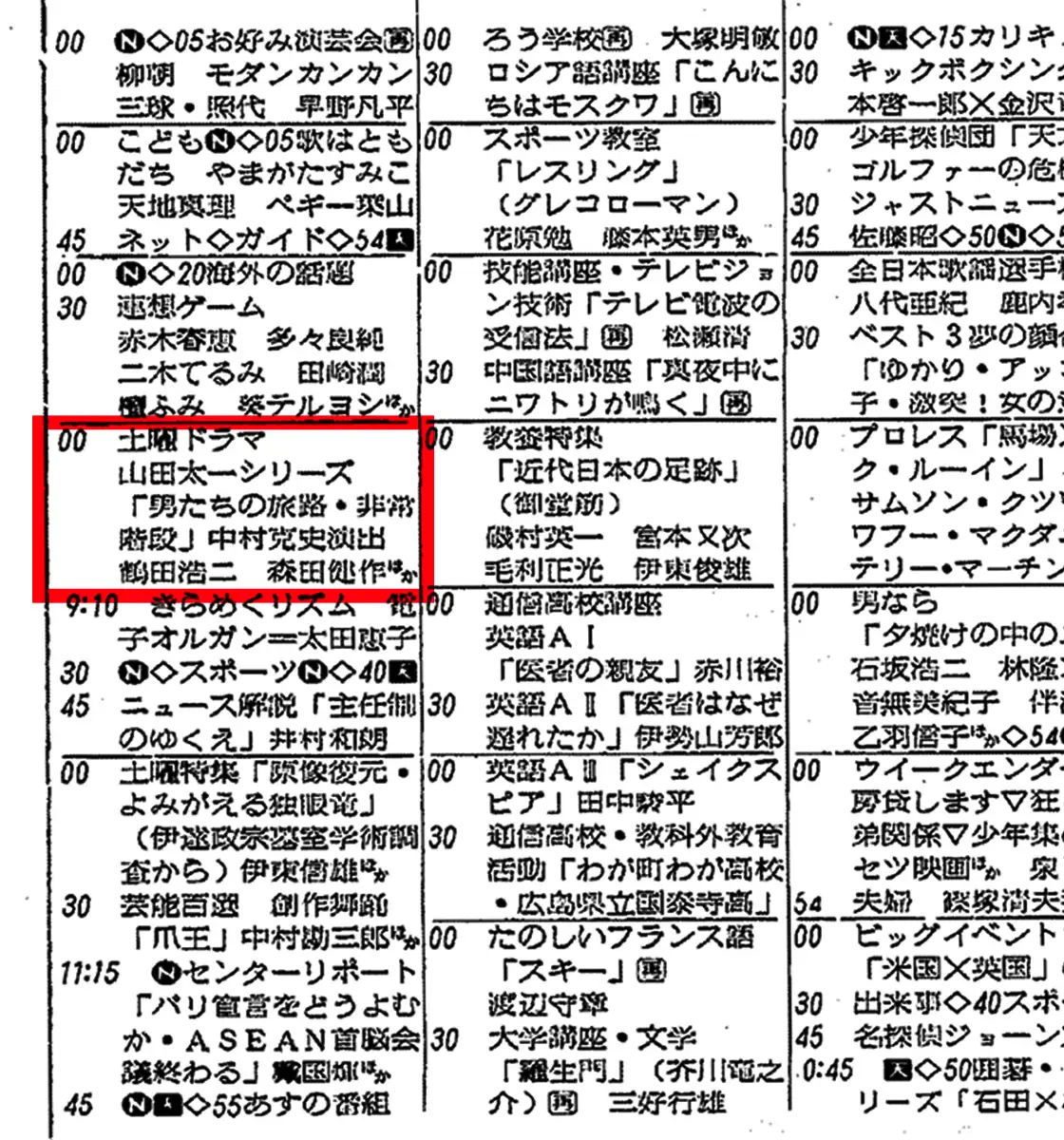

1976年2月〜3月(第1部・全3回)

1977年2月(第2部・全3回)

1977年11月〜12月(第3部・全3回)

1979年11月(第4部・全3回)

1982年2月(スペシャル・全1回) - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 中村克史、高野喜世志、重光亨彦、富沢正幸

- 音楽:

- ミッキー吉野

- 出演:

- 鶴田浩二、森田健作。水谷豊、桃井かおり、池部良、柴俊夫、志村喬、笠智衆、根津甚八、清水健太郎、岸本加世子ほか

警備員という仕事を描くドラマ。

『男たちの旅路』は何よりも警備員という仕事の物語である。

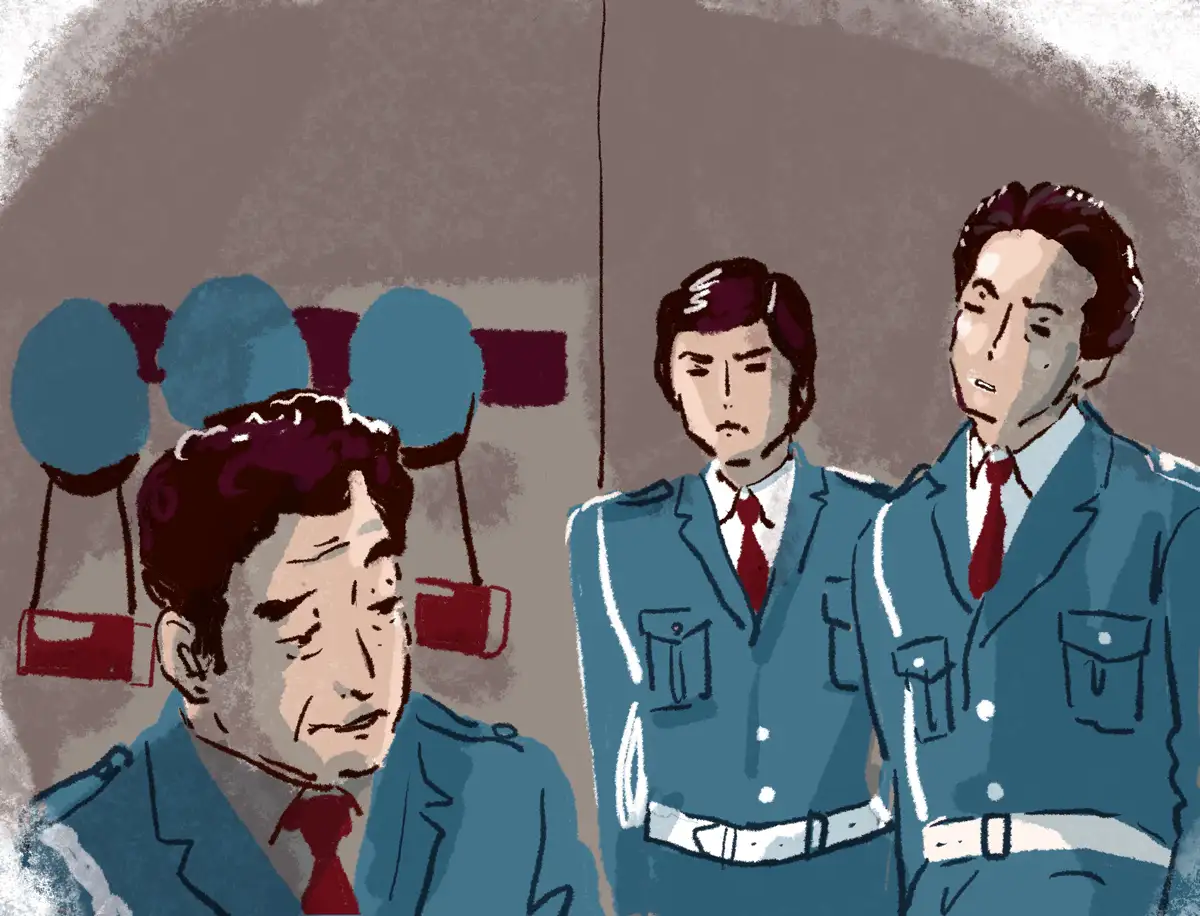

警備員は警察官と似ているが、民間の人間で雇主に対しては弱い立場にあるし、犯罪者を見つけても逮捕権はない。無論武器も持っていない。

だから、第一話「非常階段」で、吉岡は新入社員である若者たちに、「犯人に近づきすぎるのは危険だ」と教え、そのことを身体で覚えろと、陽平と竜夫を含めて六人の新人に俺に本気でかかってこいと命じる。六人は吉岡に向かってゆくが、たちまち全員ふっとばされる。東映任侠映画で高倉健と共に看板スターだった鶴田浩二の面目躍如。そして倒された若者たちに吉岡は言う。「いいか、君たちは弱いんだ。それを忘れるな」。武器を持たない警備員が犯人に近づきすぎるな、ということを身体で教えた。

警備員の仕事場はさまざま。自殺の多いビル(第一部第一話「非常階段」)、万引きに頭を悩まされているスーパー(第二話「路面電車」)、体操の競技が行われる国立競技場、工事現場、化学会社の研究所(第二部、第一話「廃車置場」)、人気ロックグループの演奏会場(同第二話「冬の樹」)、芸術展の貴重な美術品を北海道へと運ぶ貨物船(同第二話「釧路まで」)、老人ホームの老人たちが立てこもる都電(第三部第一話「シルバー・シート」)、さらに熱狂的なファンから人気歌手を守る(同第二話「墓場の島」)など、場所だけではなく人を守ることもある。

警備の仕事は地味。一日、何事もなく過ごすという安全を守るのが仕事。仕事がうまくいっているときは、目立たないが、失敗したときには問題になる。それは例えば、鉄道における保守の仕事や、出版における校正の仕事に似ている。うまくいって当たり前、失敗するとおおごとになる。

イラスト/オカヤイヅミ

正義というもののいかがわしさを衝く。

その点でまず第一部第二話の「路面電車」(一九七六年三月六日放映)が面白い。

第一話「非常階段」で、ビルの屋上から飛び降り自殺しようとして、吉岡や若い竜夫と陽平らに助けられた若い女性、悦子(桃井かおり)は、そのあと、人生を変えようと吉岡らのいる会社の警備員になる。

最初に配属された仕事場は、万引きに頭を悩まされるスーパー。そこで新人の悦子はまずミスをしてしまう。普通に買物をしていた主婦を万引きと間違え(これは指示を出した先輩の女性が悪いのだが)、スーパーの店長(庄司永建)にこっぴどく怒られる。「くれぐれも言っといた筈だ。間違えるくらいなら、とられる方がいいってね」。さらには店長は悦子の上司の吉岡にも同様に厳しくいう。「そう言った筈だよ。あんたにも」。

警備会社はいわばスーパーに雇われている。仕事の受注者だから立場は弱い。若い職員を指導する立場にある吉岡も、店長に頭を下げざるを得ない。つねに上下関係のある実社会での仕事の厳しさがよく出ている。

悦子はさらに、こんどは自分の責任で大きなミスをする。中年の主婦が万引きをするのを見つける。今度は間違いない。スーパーを出て走って逃げる主婦を追う。そしてどうにか捕える。あとは警察にまかせればいい。

ところが悦子は、なぜかそこまでするのをためらう。お茶でも飲まないと自分から主婦を喫茶店に誘って話を聞く。そして、主婦のひからびた日常を聞いて同情して帰してしまう。

当然、それを知った吉岡は怒る。「万引きを許せと言うのか? 泥棒をほっとけと言うのか!」。無論、吉岡のいうことは正しい。

しかし、若い悦子には理屈では割り切れない後味の悪さが残っている。主婦を追い詰めたとき悦子はこんなことを思った、と吉岡にいっている。「その時、私、えらそうに、人を捕まえる柄(がら)かよって、急に、そんなこと思って」「私は万引きしたことなんかないけど、気持ちはよくわかったわ。私、とっても、ひきたてて此処まで連れて来る気がしなくなっちゃったのよ」。若い彼女の素直な気持ちが出ている。

もし、悦子が万引きした主婦を捕えて、吉岡に報告し、それでめでたしとなったら、かえって見る側は「それでいいのか」とたじろいでしまうだろう。ここが山田太一ドラマのいいところだが、悦子の感じた、人を捕らえることのためらいを描いた。そこでドラマにふくらみが出る。警備員という仕事の持つ矛盾(逮捕権もないのに人を捕らえて警察に突き出す)、正義というもののいかがわしさを山田太一は衝いている。

無論、こんなことでためらっていては警備員の仕事はつとまらない。それは充分分かっているから悦子は、自分から「この仕事、やめます」と申し出る。若い竜夫と陽平もこれに同調する(その後、三人はまた戻るが)。

戦後生まれが半数を超えた時代への違和感。

犯罪者を捕らえたあとの後味の悪さ。それは第二部第一話「廃車置場」(一九七七年二月五日)にも描かれている。化学会社の研究所の警備に陽平と、新しく入った鮫島壮十郎(柴俊夫)が配属される。研究所の近くに繊維会社の女子寮があり、若い女性たちがよく近くを通る。ある晩、研究所の外の道で女性が何者かに襲われるという事件が起こる。

陽平と壮十郎は、その夜、女性の悲鳴を聞いたが、声は研究所の外だったので、自分たちの警備範囲外だったからと、現場に駆けつけなかった。

そのことを知った吉岡は二人に怒る。「仕事の範囲から一歩も出ないなどというのは人間じゃない」「仕事をはみ出さない人間は、俺は嫌いだ」。ちなみに吉岡は「若い奴は嫌いだ」をはじめ、しばしば「俺は嫌いだ」という。戦後生まれが人口の半分以上になった時代への違和感のあらわれだろう。「戦争で死んだ者たちを忘れて浮かれているいまの時代が嫌いだ」といっているに等しい。

事件がまた起こる。夜、女性が男に襲われる。今度は二人は犯人を捕らえようとするが逃げられる。そのために十日間の休職処分を受ける。幸い二人は犯人の顔を憶えている。おそらく研究所の近くの人間だろう。二人は研究所と最寄りの私鉄の駅周辺を歩いて犯人を見つけ出そうとする。

たまたま、二人の様子を共に見に来ていた吉岡と悦子が二人をそば屋に誘う。と、偶然、店に犯人の男が一人で座っている。四人に気づいた男はあわてて店の外へ逃げ出す。四人がそれを追う(五十歳を過ぎた鶴田浩二も若者に負けまいと走るのが凄い)。廃車置場のところでようやく犯人に追いつき捕える。犯人は泣き出す。

ハッピーエンドで終わらせない絶妙な苦味。

ここで終わってもいいところだが、山田太一は絶妙に最後を付け加える。

犯人をなんとか捕まえた四人は、私鉄の駅から電車で帰ることになる。ベンチに座る。犯人を捕まえたものの、どこか後味の悪さが残る。「路面電車」の悦子の言葉を借りれば、「(自分たちは)えらそうに、人を捕まえる柄かよ」の思いである。そんななか陽平だけは、首尾よく捕らえたことに興奮して喋りまくっている。「あの犯人、泣きやがって、泣くくらいなら痴漢なんてするなって言ったら、なお泣きやがって、甘ったれた野郎じゃねえか」。

一人はしゃいでいる陽平をついに吉岡が叱る。「いい加減にしないか」「俺はこんな時にはしゃぎ回る奴が嫌いだ」。

自分たちに人を捕らえ、ましてや裁くなどという資格があるのか、という冷えた思いである。犯人を捕らえて万々歳ではなく、どこか後味の悪さをかみしめる苦さで終わらせる。山田太一のドラマの良さはこんなところにもある。

吉岡は「路面電車」で、警備員という仕事にありがちな正義感のはきちがいを自ら戒めるようにこういっている。「自分も間違うかもしれない、というおびえのない怒り方は、私は嫌いなんだ」。つねに自分は正しいと思い込んで他者を責める。その傲慢さにおちいらないようにしろと言っている。決して闇雲に正義を振りかざさない。

※以下、「その3」に続く(9月20日公開)。

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)がある。