評論家の川本三郎さんによる、山田太一ドラマの魅力に迫る連載。山田さんは晩年、2011年に起こった東日本大震災を題材にしたドラマを連作しています。今回はその1作目で、旅先の仙台で震災に遭った若い夫婦と、団地の老人たちとの交友を描く『キルトの家』を取り上げます。あの3・11を山田さんはどのような視点で描こうとしたのでしょうか。川本さんに丁寧に解き明かしていただきました。

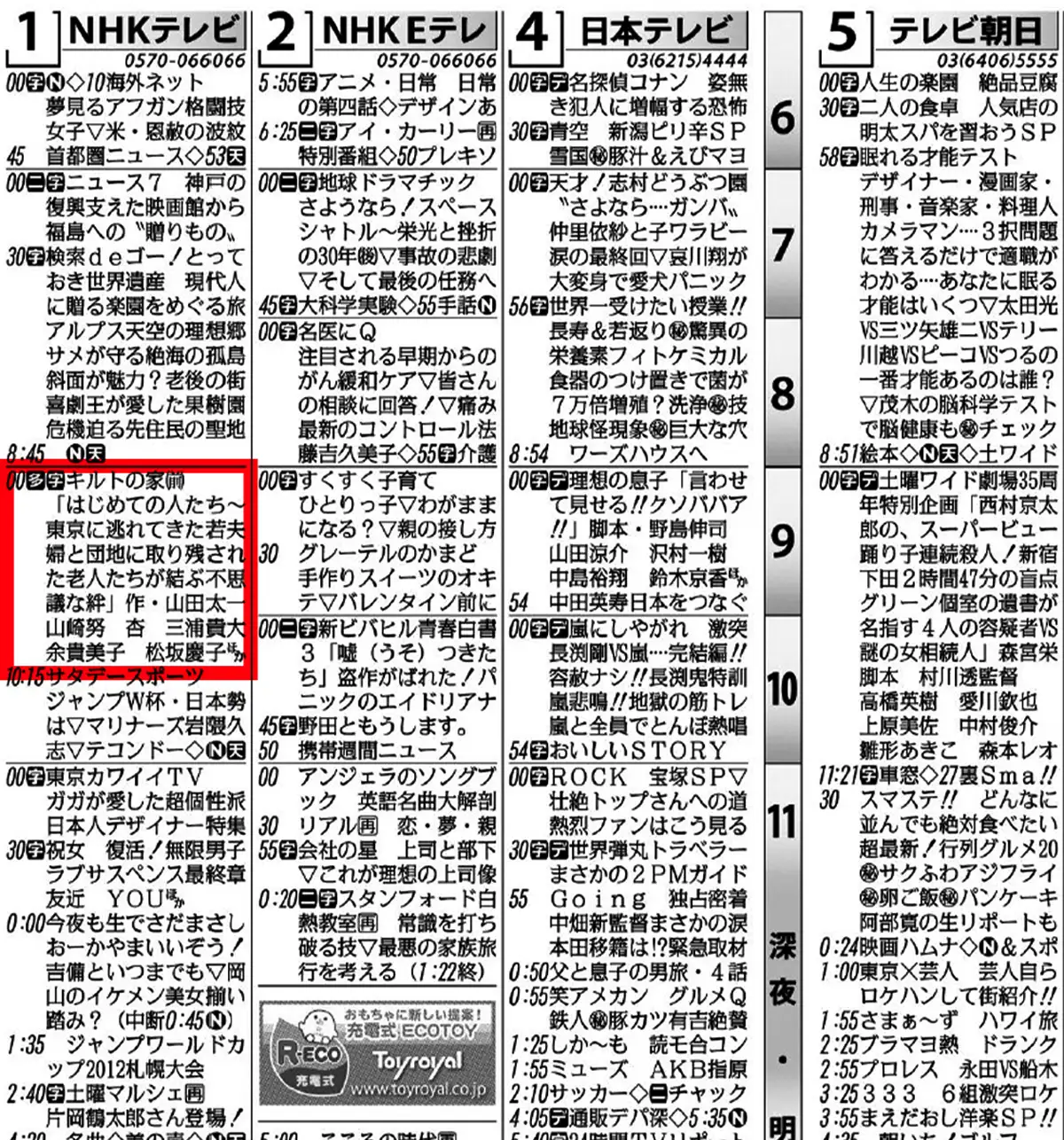

キルトの家

前編

- 作品:

-

キルトの家

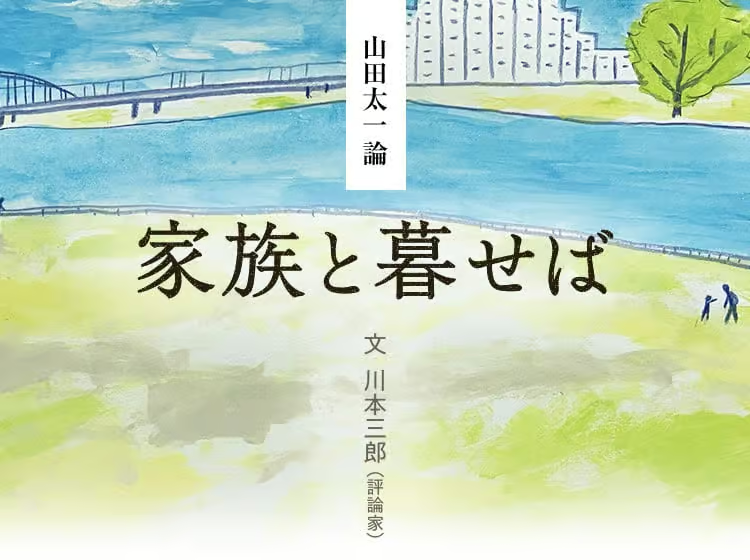

2012年1月(全2回)NHK - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 本木一博

- 音楽:

- 加古隆

- 出演:

- 山﨑努、杏、松坂慶子、余貴美子、三浦貴大、佐々木すみ江、織本順吉、庄司歌江、緑魔子、北村総一朗、上田耕一、新井浩文、根岸季衣ほか

老人ばかりの団地に移り住む若い夫婦。

二〇一二年にNHKで二回にわたって放映された『キルトの家』は、まず団地の高齢化問題を扱っている。

山田太一は早くから老人問題に関心を持っていて、一九七七年の『男たちの旅路 第3部』のなかの『シルバー・シート』や、一九八二年の笠智衆主演の『ながらえば』を書いている。日本社会が徐々に少子老齢化に向かう時代に早くから着目していた。『キルトの家』はその流れのなかにある。

若い夫婦が東京郊外の大型団地にやってくるところからドラマははじまる。

夫の空(そら)を演じているのは三浦貴大、妻のレモンは杏。どこか地方から出てきたようだ。二人はまず団地のなかの小さな公園に老人たちが井戸端会議のように集まっているのに驚く。老人ばかり。この団地が高齢化していることがわかる。そこに若い二人が現れたから老人たちの目をひく。

団地も住居者も老いていくわびしさ。

この団地(川崎市内でロケされている)は出来てから五十年ほどになる。近いうちに建て替えが予定されているようで、若い二人は「短期入居」としてごく簡単な手続きで入ることが出来た。二人は一年後にはここを出てゆくことを考えている。団地に長く住みたくない。

団地は昭和三十年(一九五五)に発足した日本住宅公団(現在のUR)が住宅不足解消のために建てていった。当初は新しい洋風住宅として人気があったが、五十年も経つと老朽化が進み、次第に団地を離れてゆく者も多くなり、また、住居者の高齢化によって当初の魅力が失われていっている。憧れだった団地が、いつしか時代の流れでさびれていっている。

二〇一〇年に公開された映画、窪美澄原作、タナダユキ監督の『ふがいない僕は空を見た』や、やはり同年に公開された久保寺健彦原作、中村義洋監督の『みなさん、さようなら』は、そうしたさびれゆく団地を舞台にしていた。かつて輝いていた団地に空室が増え、団地のなかにあった商店も次々に閉店してゆく。

若い二人が「短期入居」した団地も人の数が少なく活気がない。築五十年といえば、二十代で入居した者が、もう七十代になる。年が過ぎてゆくのは避けられない。

老人を守るシステム作りの困難さ。

高齢化が進む団地の切実な問題は、老人の暮しをどう守ってゆくか。とくに一人暮しの老人をどうやって守ってゆくか。

この団地では自治会の副会長の淑子(余貴美子)らが中心となって、ボランティアの協力を得て老人の買い物や掃除、ゴミ出しなどを代行するシステムを作っている。

淑子は、新しく入居したレモンにこう説明する。

「若い人にね、なにか一つしてくれたら二百五十円払うっていうシステムを自治会でつくったの。病院の付き添いでもスーパーの買い物でも電球のつけ替えでも」

しかし、正直なところうまくいっていない。そもそも老人を手助けしてくれる若者の数が少ない。

団地が五十年経てば、子どもは成長して団地を出て行ってしまう。どうしたって老人が残る。それに——、と淑子はこんなことをいう。

「若い人は老人を見ると、助けなきゃいけないって気持ちになる。でも余裕がない。だから老人と会いたくない。目を合わせたくない」。それでもなんとかこのシステムを根付かせて老人たちが暮しやすいようにしたい。

一方、老人たちのなかには若い人たちに頼りたくない者もいる。自分のことは自分でする。他人に家のなかに入ってほしくないし、倒れてひとりで死ぬ覚悟は出来ている。そもそも一人になりたくて東京に出てきた。

個人によってそれぞれ事情は違うが、自分はまだ人に頼る老人ではない、と思いたいのだろう。

彼らは自治会のすすめる助け合いのシステムに関わろうとしない。

副会長の淑子は彼らを現実的ではないと批判する。「あの人たちは、すぐ自分にも起こることを見ようとしていない。すぐ歩けなくなること、すぐ寝たきりになること、認知症になることを気がつきたくない」だけなのだと。

同じ団地のなかの老人にも、ふたつの考え方があることが分かってくる。

イラスト/オカヤイヅミ

元気な老人たちとの出会い。

団地の近くの住宅街の一角に、キルトの家と呼ばれる一戸建ての家がある。キルトの製品を作り、販売していた。

夫婦で営んでいたが、夫婦ともに高齢になり入院したため、家の管理をキルト好きでよく店に通っていた老人たちに委ねることにした。掃除などしてくれれば自由に使っていいということになった。

若い二人は、このキルトの家に興味を持ち、老人たちの集まりに顔を出すようになる。老人たちというのは、二人が団地に引っ越してきたとき、小さな公園に集まっていた男女七人の老人たち。

女性四人——、演じているのは、佐々木すみ江、庄司歌江、緑魔子、それに四人のなかではいちばん若い松坂慶子。

男子三人——、北村総一朗、上田耕一、織本順吉。

この七人に、山﨑努演じる橋場勝也という変わり者の老人が加わる。それぞれ一人暮しのようだ。

八人は、自分のことは自分でする。自分はまだ老人と思っていない元気者。だから自治会副会長の淑子とは意見が合わない。淑子は、はじめに若い二人に「あの人たちが団地の平均だなんて思わないで」と釘を刺している。

しかし、若い二人は、この老人たちに興味を覚え、次第に親しくなり、キルトの家をしばしば訪れるようになる。

とくに夫の空は、少し無頼の雰囲気がある勝也に惹かれる。山﨑努は山田太一ドラマに欠かせない名優で、いつもどこかアウトサイダーの強い個性を見せるが、『キルトの家』でも周囲のことは気にせず、我が道を往く者の強さを感じさせる。

※以下、中編に続く(2月19日公開)。

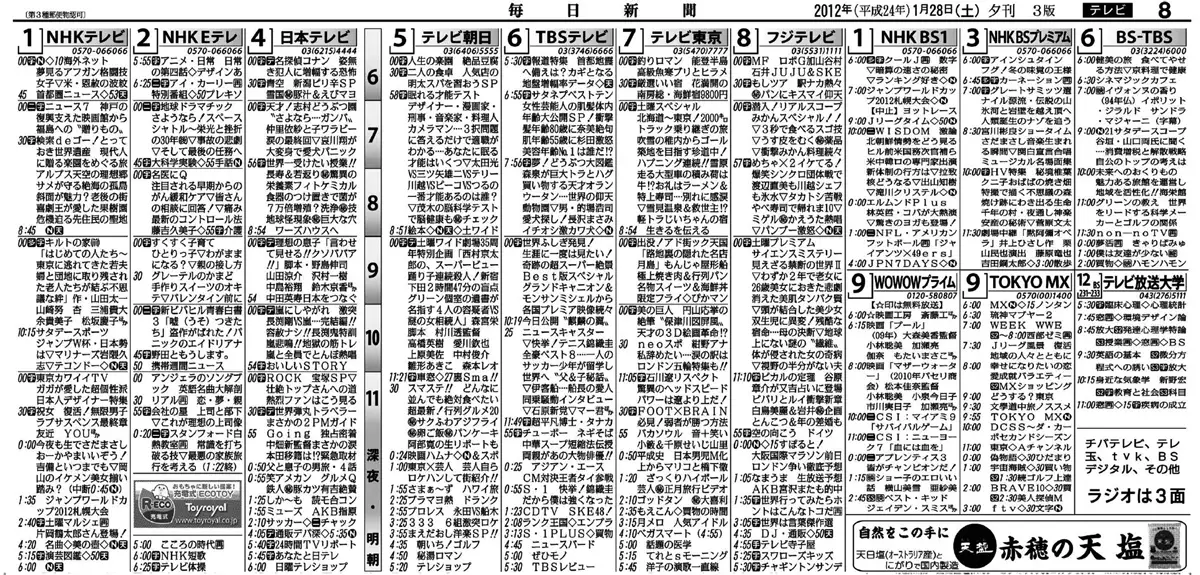

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、12年『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)、『遠い声/浜辺のパラソル』(ベルリブロ)がある。