評論家の川本三郎さんによる、山田太一ドラマの魅力に迫る連載。今回は山田太一さんにとっても新境地となった『男たちの旅路』を取り上げます。一見地味な印象のある「警備員」を主人公にしたドラマですが、世代間の葛藤と和解を軸に、老人や障害者の問題にスポットを当てるなど、現代でも十分通じる普遍的なテーマ性とその魅力について、川本さんにじっくりひもといていただきました。

男たちの旅路

その1

- 作品:

-

男たちの旅路

1976年2月〜3月(第1部・全3回)

1977年2月(第2部・全3回)

1977年11月〜12月(第3部・全3回)

1979年11月(第4部・全3回)

1982年2月(スペシャル・全1回) - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 中村克史、高野喜世志、重光亨彦、富沢正幸

- 音楽:

- ミッキー吉野

- 出演:

- 鶴田浩二、森田健作、水谷豊、桃井かおり、池部良、柴俊夫、志村喬、笠智衆、根津甚八、清水健太郎、岸本加世子ほか

脚本家の名を冠した初のドラマシリーズ。

『男たちの旅路』の成立過程について、山田太一はDVDのパンフレットでおおむね次のように書いている。

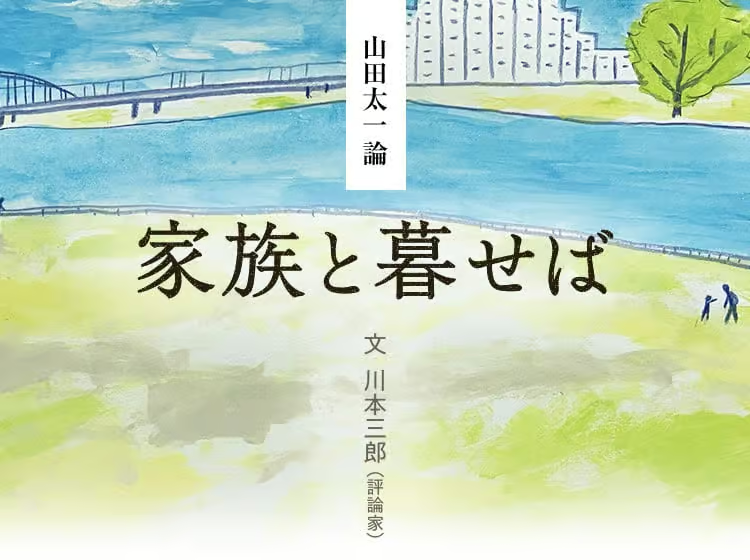

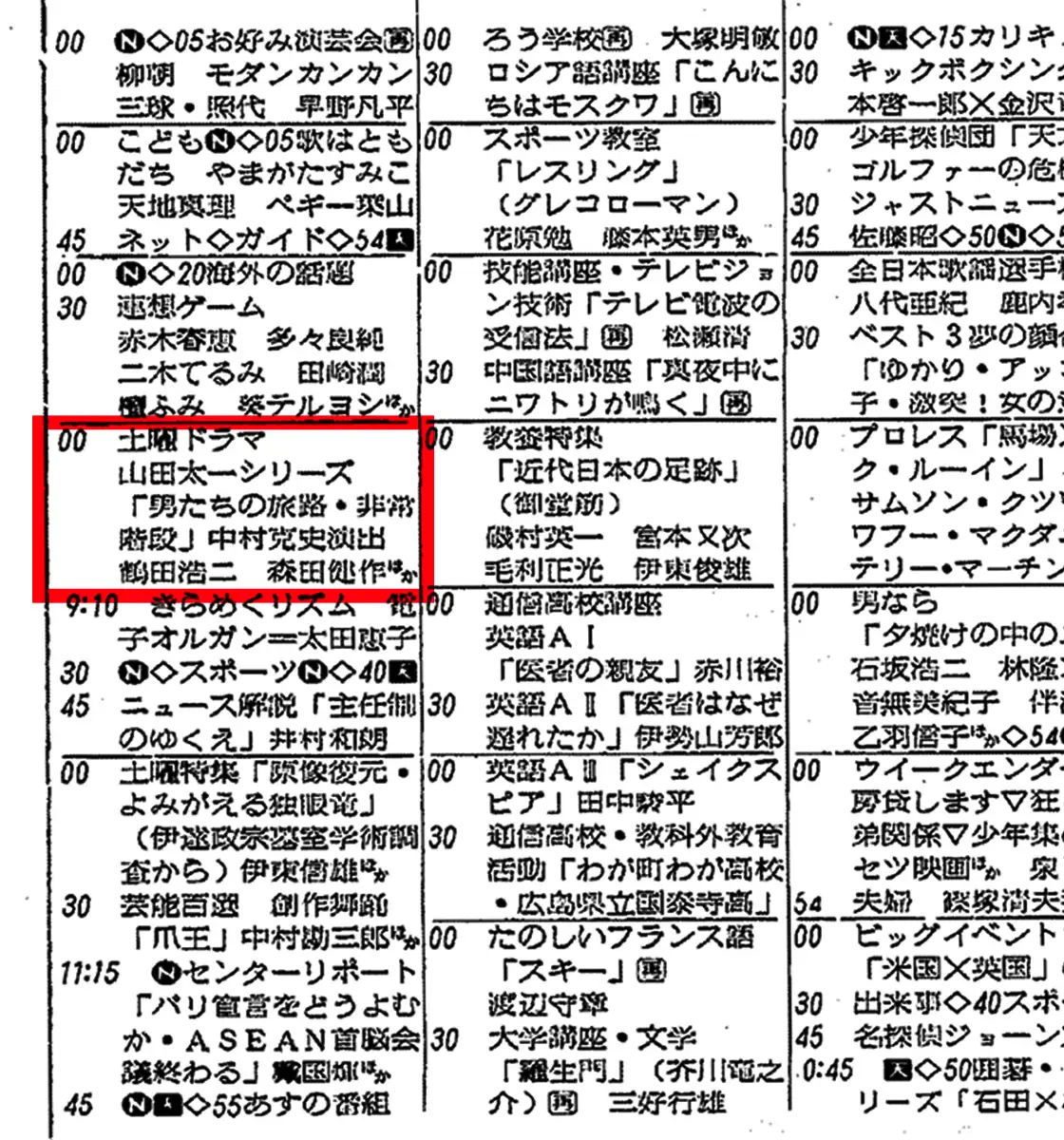

NHKは一九七六年に、その後、長く続くことになる「土曜ドラマ」というシリーズをスタートさせた。土曜日の夜八時から一回七十分で三回で終わるという企画で、当初は松本清張や平岩弓枝シリーズのような人気作家の作品をドラマ化した。

その後、当時のドラマ部長(のちのNHK会長)川口幹夫氏とプロデューサーの近藤晋氏が、作家の作品をドラマ化するだけでなく、テレビライターのシリーズがあってもいいのではと考えた。

「これはテレビライターの名前など新聞でも雑誌でもほとんどとりあげられなかった時代に(少なくともライターにとっては)画期的な嬉しい企画だった。役割の大きさに比べて収入も低く屈辱的な扱いが一般的だったので、『ライターの地位の向上』という点でも、どんなにありがたいことか知れなかった」。

現在では考えられないことだが一九七〇年代のなかばまでテレビの世界では、脚本家(テレビライター)の地位が低かった。そんな時代に、NHKが他局にさきがけて脚本家の名を冠したドラマを作るという。しかも、その先頭を切ったのが「山田太一シリーズ」だった。実際、このドラマでは冒頭のクレジットに「山田太一シリーズ」と出る。それまでいわば傍役に甘んじていた脚本家にはじめて脚光が当たる。山田太一はどれだけうれしく誇らしく思ったことだろう。

その「山田太一シリーズ」として『男たちの旅路』が始まるのだが、NHKはひとつだけ条件を出した。

鶴田浩二を主役にしてドラマを作ってほしい、と。当時、鶴田浩二が歌ってヒットした「傷だらけの人生」をNHKが放送しなかったということがあり、鶴田浩二はNHKに感情を害していたらしい。NHKとしてはなんとか関係を修復したいという思いがあり、鶴田浩二を主演にとなったようだ。

鶴田浩二の戦争体験を元に主人公を造形。

『男たちの旅路』は、家族のドラマではなく、仕事場のドラマである。家族ドラマはどうしても家庭での中心になる母親が主人公になる。父親は会社に出かけていて家庭のなかでの存在感は薄い。それに対し、『男たちの旅路』は、家庭より、男たちが働く職場が舞台になる。それまで多くの家族ドラマを書いてきた山田太一にとって新境地になったに違いない。

警備員の話である。それまでTBS系で放映され、人気番組となっていた『ザ・ガードマン』が警備員を主人公にしていたが、こちらが主として事件を描く(従ってアクションシーンの多い)ドラマだったのに対し、『男たちの旅路』は、警備員たちの心理や感情を描く。そして、警備会社が疑似家族のように描かれる。

主役の鶴田浩二演じる吉岡晋太郎は、いわば家長であり、若い森田健作や水谷豊、桃井かおりらがその子の世代になる。

吉岡は特攻隊の生き残りで現在五十歳(鶴田浩二は一九二四年生まれだから実年齢では五十二歳)。なぜ特攻隊の生き残りという設定にしたのか。

これについて山田太一はやはり前出のDVDのパンフレットに次のように書いている。

鶴田浩二は熱を込めて自分の戦争体験を語った。山田太一はその熱気に圧倒された。そして「この高揚を大事にしようと思った」。

時代に取り残された戦中派の悲哀。

警備員の司令補という役職にある吉岡には、この鶴田浩二の体験が反映されている。吉岡はいわゆる戦中派である。第一部第一話「非常階段」(一九七六年二月二十八日)には、雨のなか背中を見せて歩いてゆく吉岡の姿にかぶさるように、昭和十八年十月、雨の神宮球場で行われた学徒出陣の模様をとらえた、よく知られるニュース映画の映像が流れる。

吉岡は、戦中派として、高度経済成長時代に育った戦後生まれの若者たちに好意を持っていない。

「非常階段」では、そんな戦中派の吉岡が、入社してきた若い杉本陽平(水谷豊)と柴田竜夫(森田健作)に、〝いまどきの若い者〟は嫌いだとはっきりいう。

「俺は——若い奴が嫌いだ。自分でもどうしようもない。嫌いなんだ」「とりわけ、若い奴がチャラチャラ生き死にをもてあそぶような事をいうと、我慢がならん。きいた風な事をいうと我慢がならん」。

イラスト/オカヤイヅミ

第一話「非常階段」が放映された一九七六年という年は、日本の社会が大きく変わった変わり目の年である。

この年、戦後生まれが総人口の半数を超えた。〝戦争を知らない子どもたち〟が全人口の半分以上になったのである。それを象徴するかのように、この年の上半期の芥川賞は、二十四歳の学生、村上龍の『限りなく透明に近いブルー』が受賞し、百万部を超えるベストセラーになった。

吉岡の「俺は——若い奴が嫌いだ」という言葉は、こうした時代に対する戦中派の嘆きが感じられる。俺たちの時代は終わった。あの戦争で死んでいった者たちが次第に忘れられてゆく。それでいいのか。そんな思いである。

吉岡は若い二人に自分の戦争体験を語る。「明日は死ぬと決まった特攻隊の連中を、俺は忘れることができない。明日は死ぬと決まった人間たちと暮らしたことがあるか? それも殺されるんじゃない。自分で死ぬんだ。自分で操縦桿を握って、自分で死んで行かなければならない連中と前の晩を過ごしたことがあるか?」

彼らは死に、自分は生き残った。そのことに吉岡は負い目を持っている。死者に申し訳ないと思っている。だから彼は自分にも厳しい。ストイックといえる。自分を律するように一人で暮らしている。結婚はしたことがない。

ちなみに、吉岡が暮らしている木造二階建てのアパートは、都電荒川線の巣鴨新田(すがもしんでん)駅の近くにあるという設定になっていて、しばしばこの黄色い電車が走る姿がとらえられる。一九六四年の東京オリンピックを機に次々に廃線になった都電のなかで唯一生き残った荒川線。それは特攻隊の生き残りで、時代に合わすことが出来ずに生きている吉岡にふさわしい。

世代を越えて理解し合おうとする和解のドラマ。

特攻隊体験は、戦中派の切り札のようなものだ。どんなに太平洋戦争を批判する人間でも、特攻隊には敬意を持つ。国のために己れを犠牲にして自ら死んでいった青年たちを誰が否定しえよう。戦争体験者である作家、大岡昇平は『レイテ戦記』のなかで書いている。

「想像を絶する精神的苦痛と動揺を乗り越えて目標に達した人間が、われわれの中にいたのである。これは当時の指導者の愚劣と腐敗とはなんの関係もないことである。今日ではまったく強い意思が、あの荒廃の中から生まれる余地があったことが、われわれの希望でなければならない」

大岡昇平のように戦争体験者であり、リベラルな人間ですら特攻隊という事実の前には、敬意を表する。それだけ特攻隊の体験は重い。

だから、ドラマのなかでこれを持ち出すのは一種の禁じ手である。特攻隊を持ち出されたら、〝戦争を知らない子どもたち〟は黙らざるを得ない。

それでも、山田太一は、吉岡の重い体験を理解し、敬意を表しながらも、他方で、若い世代の竜夫や陽平の生き方も肯定しようとする。そしてこのドラマ全体が、若者を嫌っていた吉岡が、そして、吉岡を煙たがっていた若者たちが、互いに世代を超えて理解し合ってゆく和解のドラマになっていることに気づく。

万事に軽く、不真面目に見えた水谷豊演じる陽平という若者も、筋の通った生き方をしている吉岡のことが好きになるし、吉岡も次第に若い陽平たちと仕事を一緒にしてゆくうちに、彼らのことを理解してゆく。

※以下、「その2」に続く(9月13日公開)。

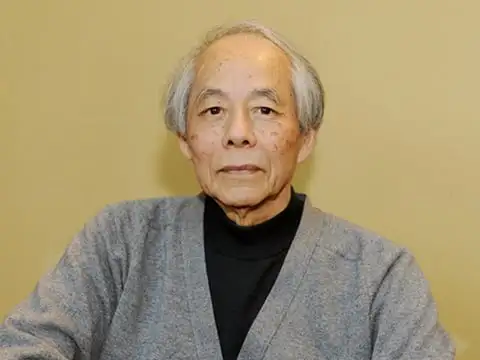

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)がある。