評論家の川本三郎さんによる、山田太一ドラマの魅力に迫る連載。今回は、高倉健を主演に迎えた『チロルの挽歌』を取り上げます。国鉄の分割民営化の影響で、戦後日本は大きな転換期を迎えますが、時代の流れに乗り遅れまいとする人や、乗り遅れてしまった人たちなどの喜怒哀楽のドラマが見る人の心を掴んで離しません。地方のローカル線の叙情をこよなく愛する川本さんならではの視点で、この傑作ドラマの見どころを語っていただきます。

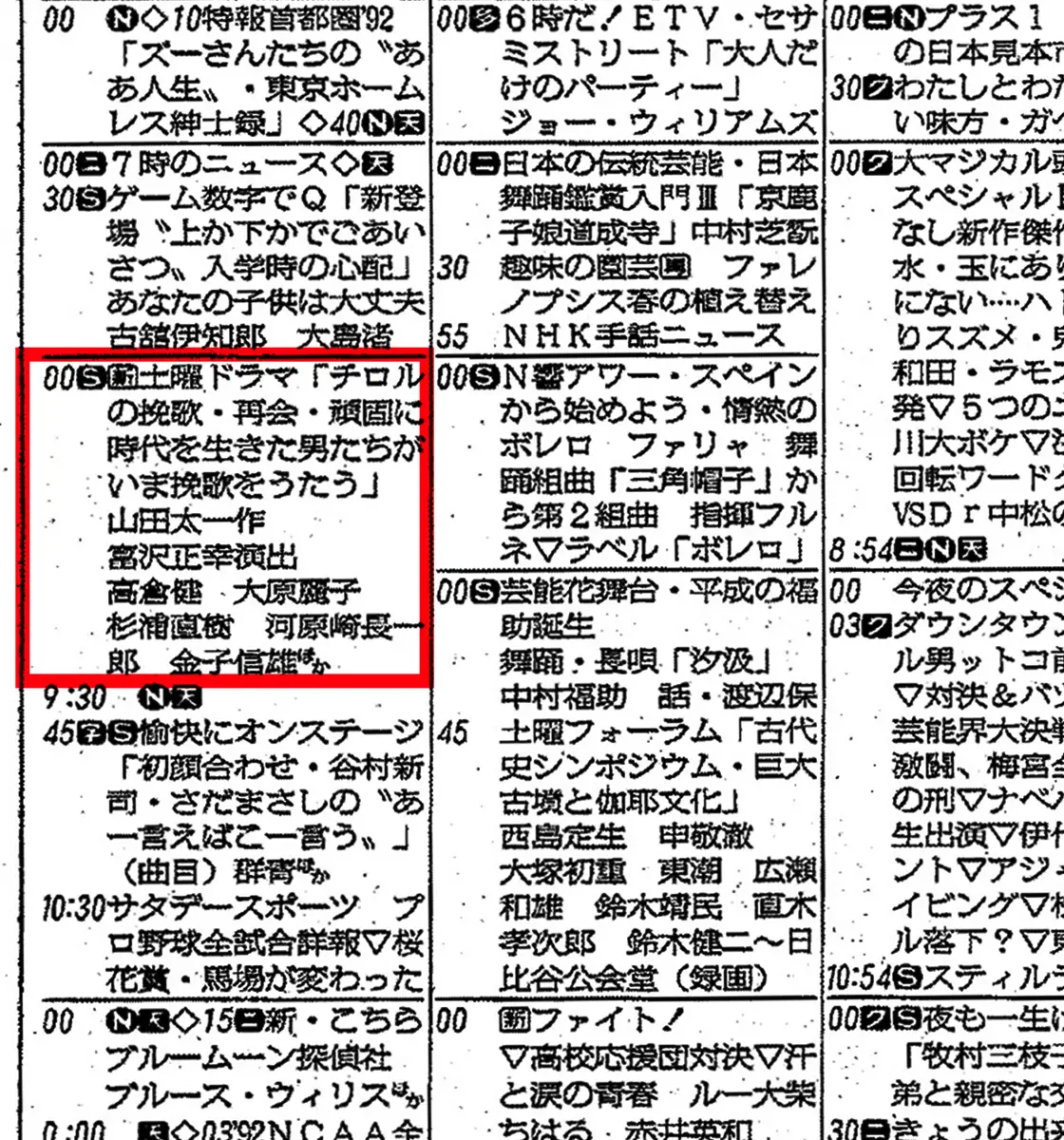

チロルの挽歌

前編

- 作品:

-

チロルの挽歌

1992年4月(全2回) NHK - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 富沢正幸

- 音楽:

- 日向敏文

- 出演:

- 高倉健、大原麗子、杉浦直樹、岡田英次、阿部寛、金子信雄、河原崎長一郎、西岡徳馬、佐野浅夫ほか

国鉄の分割民営化を背景にしたドラマ。

高倉健がテレビドラマに出演するというので話題になった。しかも、舞台は高倉健の第二の故郷というべき北海道。

高倉健演じる主人公の立石実郎は、長年、大手鉄道会社で技師として働いてきた。それが、定年間近になって、まったく畑違いのサービス部門への異動を命じられる。北海道の小さな町が町おこしで始める、チロリアンワールドというリゾート開発の責任者に任命された。それまで技術畑を歩んできた人間が、突然、サービス業の仕事など務まるのか。

このドラマの核は、まず、違う世界へ飛び込むことになった会社人間の苦労がある。

この背景にはおそらく、一九八七年に行われた国鉄の分割民営化がある。戦後の社会を揺るがす大改革だった。車社会になり、国鉄が多くの赤字路線をかかえ経営が弱体化したことを打開するための思い切った改革だった。

その結果、例えば運転士や鉄道技師など現業部門にいた 人間が、食堂やレストランなどに配置換えさせられることが起きた。

一九九九年に公開された映画、浅田次郎原作、降旗康男監督、高倉健主演の『鉄道員(ぽっぽや)』は、この民営化への移行で揺れる国鉄の鉄道員を描いていて、北海道の小さな駅(モデルは根室本線の幾寅〈いくとら〉駅)の駅長・高倉健はサービス業に移ることを潔しとせず、最後まで鉄道員の仕事をまっとうした。一方、小林稔持演じる同僚は、新しく作られるリゾート・ホテルへと異動してゆく。

イラスト/オカヤイヅミ

苦い過去を背負った主人公が降り立つ町。

『チロルの挽歌』がつくられた一九九二年には、国鉄だけではなく、私鉄でも多角経営に迫られ、現業部門にいた人間がサービス業に異動になることが起きていた。

冬。雪の深い北海道の町へ、高倉健演じる立石実郎が赴任してくる。一両だけの気動車が納布加野敷(ぬぷかのしけ、架空)という駅に着く。モデルになっている町は、北海道の旭川に近い芦別市。

立石は一人で赴任してくる。というのは、すぐにわかってくるが、立石は四年ほど前、長く連れ添った妻の志津江(大原麗子)が、あろうことか、一人娘(白島靖代)を置いて、菊川という男(杉浦直樹)と駆け落ちしてしまった苦い過去を持っている。以来、一人で娘を育ててきた(娘はいま短大生になっている)。

単身赴任した立石は市長(河原崎長一郎)に迎えられる。市が手がけようとしているチロリアンワールドには、資本参加した、立石の勤める鉄道会社の協力が不可欠だから、市長は自ら駅まで出向いて立石を歓待する。

市長は、雪のなか、車で立石に町を案内する。こんな説明をする。町は以前は石炭で栄えた。往時には人口が七万人もあったが、今は二万になった(現在の芦別市の人口は約1万1千人)。農業と林業はなんとかがんばっているが、炭鉱はもう一社しか残っていない(その一社もやがて閉山する)。工場を誘致しようにも、この町には工場を作ろうとする企業は来ない。

町をもう一度活気づかせるには、どうしたらいいか。ない知恵を絞って考えたのが、チロリアンワールドだ。エーデルワイスの花が咲く、アルプスの少女ハイジの世界を作る。

確かに町に反対意見はある。北海道にヨーロッパの風景を持ち込んでなんの意味があるのか。北海道らしいものを作れ、と。しかし、この町に何か特別な風景があるのか。秘境の魅力さえない。考えたあげくに決めたのがチロリアンワールドだ、と。

過疎地の厳しい現実が突きつけられる。

この市長の懸命な言葉には、過疎化してゆく北海道の小さな町の苦難がこもっていて胸打たれる。

このドラマは、表面的には、妻に逃げられた男の立ち直りを描いているが、その背景には、過疎地の厳しい現実が大きな主題になっていることがわかる。その意味で、市長を演じる河原崎長一郎の役割は重要である。

ちなみにチロリアンワールドは、芦別市に作られたリゾート施設、『赤毛のアン』の世界を作り出したカナディアンワールドをモデルにしている。

市長は立石を案内しながら、もう人の住まなくなった炭住(炭鉱従業員住宅)を見せる。雪に埋もれている。七万人あった人口が二万人に減る。それがどんなに寂しいことかと市長は語る。

戦後、北海道は本土に比べれば空襲の被害が少なかったし、食糧事情もよかった。なによりも、石炭の景気がよかった。それが高度経済成長期、石炭から石油へとエネルギーの転換が始まり、炭鉱が次々に閉鎖されていった。そして石炭の町は過疎化していった。

芦別市には、かつて石炭を運ぶための専用の鉄道、三菱炭鉱上芦別と三井芦別鉄道があったが、前者は一九六四年に、後者は一九八九年に廃止になった。

二〇一四年に公開された大林宣彦監督の『野のなななのか』は、芦別を舞台にした、寺島咲演じる若い看護師の物語だが、この映画に出てきた廃線となった鉄道は、三井芦別鉄道ではないか。

※以下、中編に続く(10月18日公開)。

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)がある。