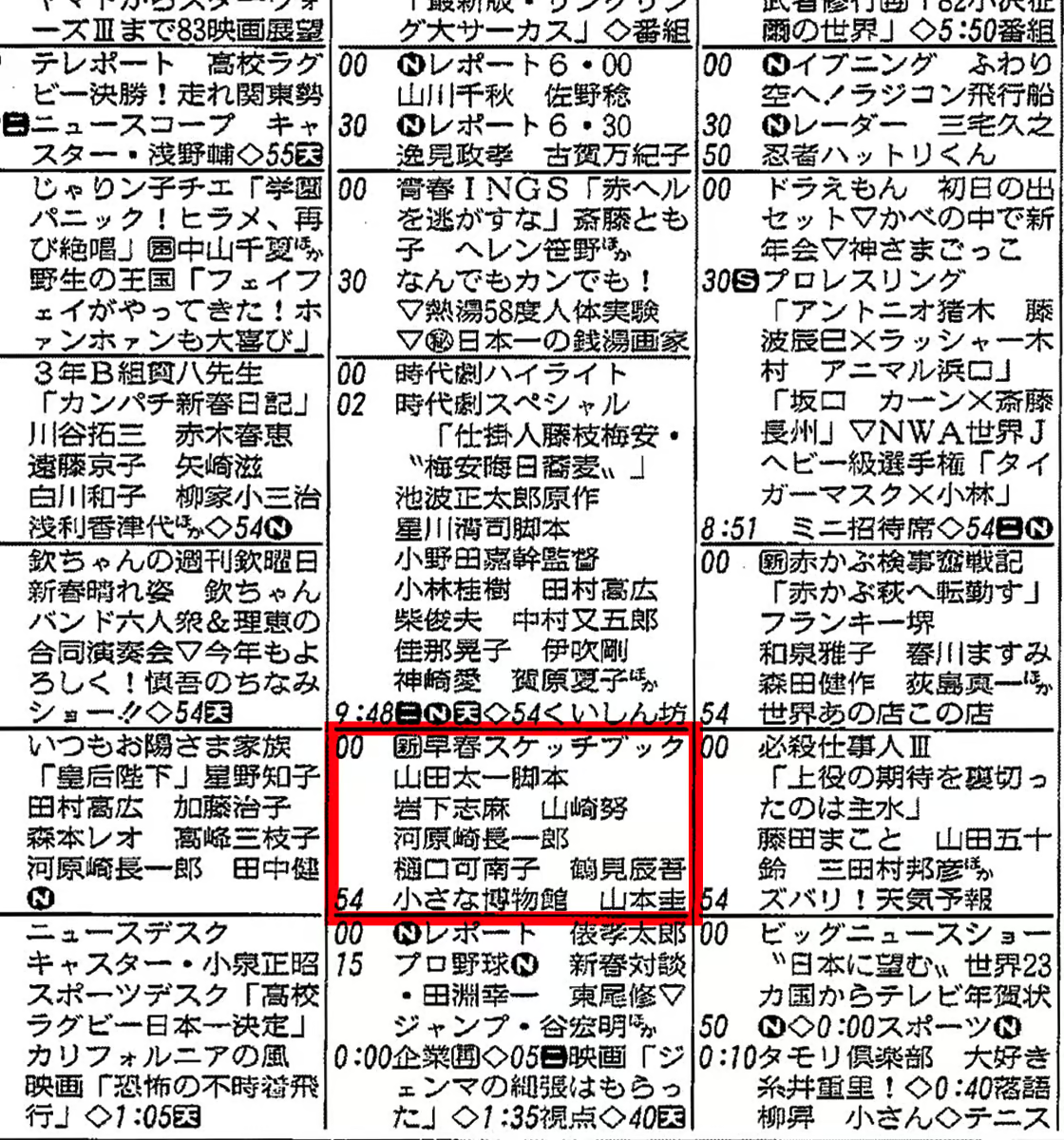

早春スケッチブック

後編

- 作品:

-

早春スケッチブック

1983年1月〜3月(全12回)、フジテレビ系 - 原作・脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 富永卓二、河村雄太郎

- 音楽:

- 小室等

- 出演:

- 岩下志麻、山﨑努、河原崎長一郎、鶴見辰吾、二階堂千寿、樋口可南子、荒井玉青ほか

まっすぐな性格の娘からの視点

ここで、望月家の一人娘、良子に注目したい。演じる二階堂千寿が可愛いこともあって、『早春スケッチブック』を見た多くの人は、良子のことが好きになったのではないか。

はじめのほうで、不良少女の多恵子と喧嘩をするので、良子も不良かと思ってしまう(『それぞれの秋』の高沢順子演じる高校生の娘のように)がまったく違う。中学生の彼女は、まっすぐで曲がったことが嫌い。正義感の強い子供がガキ大将に向かってゆくように、負けると分かっていても高校生の多恵子を前にひるまない。

まだ中学生だから子供のようなところがある。不良女学生に謝ってしまった兄を「意気地なし!」といって怒る。それでも、そのあと、兄の自転車のうしろにのって学校に行くのだから、基本的には仲がいい。喧嘩した多恵子ともいつのまにか仲良くなってしまう。喫茶店で多恵子がケーキをおごろうとすると「ダイエット中だから」と断り、「そんなに太ってないじゃない」と言われると、「わたし下半身デブなの」と答えるところなどなんとも可愛い。いつもは怒ったような顔をしている多恵子もこれには笑ってしまう。

この良子が、家の近くまでやってきた竜彦と会うことになる。はじめは、嫌な奴と思っていたが、会っているうちに次第に心を開いてゆく。二人が、まだ雑木林や空地の残る、冬の住宅地を言葉少なに歩く場面がとてもいい。いつか雪が降ってくる。竜彦がコートの襟を立てると、良子も同じように襟を立てる。言葉はないが二人の気持ちが近づいていることがわかる。良子が物静かな竜彦に「いい年をして子供なんだと思うわ」というのも面白い。一見、無頼に見えながら竜彦にはどこか弱いところがあると、良子は感じたのだろう。

山﨑努はエッセイ「『沢田竜彦』を演じて」(文藝別冊『山田太一』河出書房新社、13年)のなかで、「良子役の二階堂千寿にぞっこん惚れました。当時、彼女は中学二年、十三歳だったと思いますが、独特の表現力、品格、すなおな性格、なんとも素晴らしかった」と二階堂千寿を絶賛している。実際、このドラマの二階堂千寿は素晴らしい。見るほうも心和らぐ。

「まれびと」に惹かれる子供たち

竜彦と別れ、家に戻った良子は、兄の和彦に「お兄ちゃんの本当のお父さんに会った」と打ち明け、「思ったより、いい人だった」と付け加える。

子供は、自分の親とは違う生き方をしている人間に出会うと、新鮮に感じるものだ。「ぼくのおじさん」であり「ストレンジャー」であり、折口信夫の言葉を借りれば、どこか遠い世界からやってきて喜びを与え、またいずこともなく去ってゆく「まれびと」である。

シニアの映画ファンならジョージ・スティーブンス監督の『シェーン』(53年)を思い出すだろう。開拓農民の子供である少年は、ある時、どこからともやってきた流れ者のシェーン(アラン・ラッド)に心惹かれてゆく。とくにそのみごとなガンさばきに見惚れ、土地を耕している農民である父親よりも魅力があると思ってしまう。このシェーンも子供にとっては「まれびと」である。

インサイダーの普通の家庭に育った子供たちは、はじめて自分たちとは違う生き方をしてきた竜彦を魅力があると感じてしまう。

イラスト/オカヤイヅミ

「ありきたり」に対する共感の深さ

では、「ありきたり」の父親はどうか。

信用金庫で渉外課長として働く省一は、町の酒屋や乾物屋、和菓子屋といった小さな個人商店を相手に仕事をしている。時に、店主に頭を下げなければならない。だから、まだ大人の苦労など知らない良子に無邪気に「お父さんが威張っているところ見たいなあ」といわれたりする。

信用金庫のなかでは上司の支店長にミスをとがめられ、若い社員たちの前で叱責されるという屈辱に遭う。こんなことはとても家族には言えない。山田太一は、「ありきたり」の父親の人知れずの苦労をきちんと描いている。

望月家に、沢田竜彦という異物が現れたことによって、亀裂が家のなかに生じてくる。和彦は、本当の父親に会ったことによって、それまでの「ありきたり」の生き方に疑問を持つようになり、共通一次試験を受けるのをやめてしまった。さらにそのあとどうするかをめぐって省一と喧嘩をする。それまで大人しい優等生だった和彦が「ありきたり」の反応しかしない省一に激高する。怒鳴り声を上げる。省一としてはたまらないだろう。

妹の良子も、竜彦に会い、その「ありきたりでない」生き方に惹かれたようだ。男として父より魅力があると思う。父親の省一が常識的でつまらない人間に見えてしまい、思わず「しっかりしてよ、お父さん」と大人みたいな口を利いてしまう。

そして妻の都だ。病気で弱くなってゆく竜彦に同情したのだろう、最初の冷たい態度は消えて、いつのまにか、優しく接するようになる。ある日、竜彦の西洋屋敷に行ったきり、遅くなっても帰ってこない。不安に思った省一は車を飛ばして屋敷に飛び込む。なんと妻の都の膝に、竜彦が頭を乗せている。体調が悪いのだろうが、それにしても人の妻に……。

省一は、それまで、ささやかとはいえ安定していた家庭が壊されてゆく不安にとらわれる。妻も子供たちも自分から心が離れていっているのではないか。竜彦に惹かれているのではないか。それを見透かしたように良子は「しっかりしてよ、お父さん」と言うし、「お父さん、ひがんでいるのよ」とまで口にする。

確かに、自分は「ありきたり」に生きてきた。しかし、懸命に、家族のために働いてきた。それを否定されたらたまらない。

対立よりも融和を目指した結末

「自分は河原崎長一郎であり、山﨑努でもある」と語る山田太一は、決して「ありきたり」を一方的に否定しようとはしない。「ありきたり」の生き方の良さを救おうとする。

ある時、省一は、一人で竜彦の屋敷を訪ねる。自分の、これまでの竜彦への冷たい態度を詫びる。その時、信用金庫の部下から連絡(ポケベルの時代)が入る。会社に電話を入れると取引先が無理難題を言っている。屋敷の電話を借りてその相手と話をする。平身低頭、「うちみたいな弱小信用金庫いじめないで下さい」と頼んでいる。卑屈といえば卑屈だが、その懸命なやりとりを耳にして、竜彦は感じるところがある。そしてあとで良子と和彦にこんなことを語る。「それ(その電話)を聞いていて、ああ、こうやってお父さんは和彦と良子ちゃんを育ててきたんだなと思った」。「ありきたりでない」生き方をしてきた竜彦が、「ありきたり」の省一に敬意を持った。「ありきたり」の素晴らしさを知った。

山田太一ドラマの良さである。二つの対立する価値があるとき、決して一方で他方を批判したり、断罪したりしない。両方の価値を視野に入れ、その対立と融和のなかで物語を進めてゆく。

最後、省一の発案で望月家の家族全員で竜彦の屋敷に泊まりに行く。一緒に食事をする。歌を歌う。家族の他にモデルの明美も、良子に頼まれて竜彦の世話に通うようになった多恵子も加わる。つかのまの憩いの時間が流れる。それから数日たって竜彦は亡くなる。

前年の冬から、翌年の早春までのこの一連の出来事によって、普通の小市民である望月家の家族は、それぞれ少しだけ成長したことだろう。平穏な一日にかぶさるように和彦の声が聞こえてくる。「あるがままに、自然に生きるのではなく、無理をして自分を越えようとする人間の魅力を、忘れたくないと思った」。

いうまでもなく、これは山田太一の切なる言葉だろう。

※次回は『男たちの旅路』、9月6日公開予定。

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)がある。