岸辺のアルバム

中編

- 作品:

-

岸辺のアルバム

1977年6月〜9月(全15回)、TBS系 - 原作・脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 鴨下信一、佐藤虔一、片島謙二ほか

- 音楽:

- 小川よしあき

- 主題歌:

- 「ウィル・ユー・ダンス」(ジャニス・イアン)

- 出演:

- 八千草薫、杉浦直樹、中田喜子、国広富之、竹脇無我、津川雅彦、風吹ジュン、新井康弘、沢田雅美、村野武範、原知佐子、山本麟一ほか

「主婦」「母親」が「女」に変わるとき。

大手の商社に勤める夫がいる。大学生の娘と高校生の息子がいる。東京都内に一戸建ての家がある。傍目には恵まれた主婦である。しかし、夫も子供たちも「それぞれ」の生活があるようになったいま、専業主婦の則子は自分だけが時代の流れから取り残されたような不安にかられている。

家事をする。内職のミシンを踏む。テレビを見ながら一人で昼食をとる。夕食の支度で近所に買物に出る。判で押したような平凡な暮しが続いてゆく。

ドラマのオープニングでは当時の多摩川の景色が空撮で映し出される(撮影/富本真之、以下同)。

そんなとき、見知らぬ男からの電話が掛かる。はじめはただの不潔な電話かと思って相手にしないが、そのうち男の言葉づかいに誠実さを感じ、話をするようになる。退屈な日常生活のなかに電話という非日常が入り込む。

相手の男は、町で買い物に出た則子を見かけ、その美しさに魅せられたという。

(三十代の女性のよさが、こんなに綺麗にひとつの存在となっているということに胸を打たれたといっていい)

則子は三十八歳。もう若くはないが、中年というには早い。見知らぬ男性にこんなことを言われてうれしくない筈はないだろう。「専業主婦」「二人の子供の母親」という役割しかしてこなかった則子がはじめて「女」であることを意識する。

夫以外の男性と親しくなるのは「非日常」だった時代。

男から何度も電話を受けるうちに、則子はその「非日常」に心ときめかせてゆく。自分を「女」と意識させてくれる男に心を許してゆく。自分のなかの「女」に目ざめる。

何よりも、専業主婦として夫以外の男性と話したことのなかった則子にとって、話し相手になってくれる男性がいるだけでも慰めになる。男と話していると楽しい。

女性の社会進出が進んだ二十一世紀の現在では、既婚の女性が職場の同僚や、仕事上の関係のある男性と話をしたり、ときには一緒に食事をしたり、酒を飲んだりすることは、もう普通になっているといっていい。それをいちいち不倫だ、浮気だと騒ぐこともない。

しかし、専業主婦が多かった七〇年代には主婦が夫以外の男性と親しくなることはあまりなかった。あくまでも「非日常」だった。だからこそ、則子は電話を掛けてくる男性に心ときめいた。

山田太一脚本の一九八七年のドラマにNHKで放映された『友だち』がある。夫(井川比佐志)のいる女性(倍賞千恵子)が、公園で知り合った妻のいる男性(河原崎長一郎、妻<うつみ宮土理>がいる)と親しくなる物語で、「既婚女性は夫以外の男性と付き合ってはいけないのか」をテーマにしている。

フランスのように結婚と恋愛は別という考えが強い国ならともかく、日本のように夫婦の関係は大切と倫理的に考えられている国では、このテーマは以前よりも男女関係が自由になっている現代でもそれなりに重いものがあるだろう。

長続きしない「非日常」の時間。

則子は、何度か電話で話したあと、ついに男と会うことになる。渋谷の喫茶店で会った北川(竹脇無我)は思った以上に紳士で、レコード会社でクラシック音楽を担当しているだけあって、教養もある。夫とはまったく違う魅力があり、則子は惹かれてゆく。そしてついにはホテルで身体を合わせるようになってしまう。

とはいえ、二人のあいだには「お互いの家庭は壊さない」という暗黙の了解がある。ずるいといえばずるいが、大人の良識だろう。不倫、浮気というより、則子は「非日常」の魅力に負けたといえばいいだろうか。

平凡な日常を送っている人間には(北川のほうにも)、「非日常」の体験がときに必要になる。

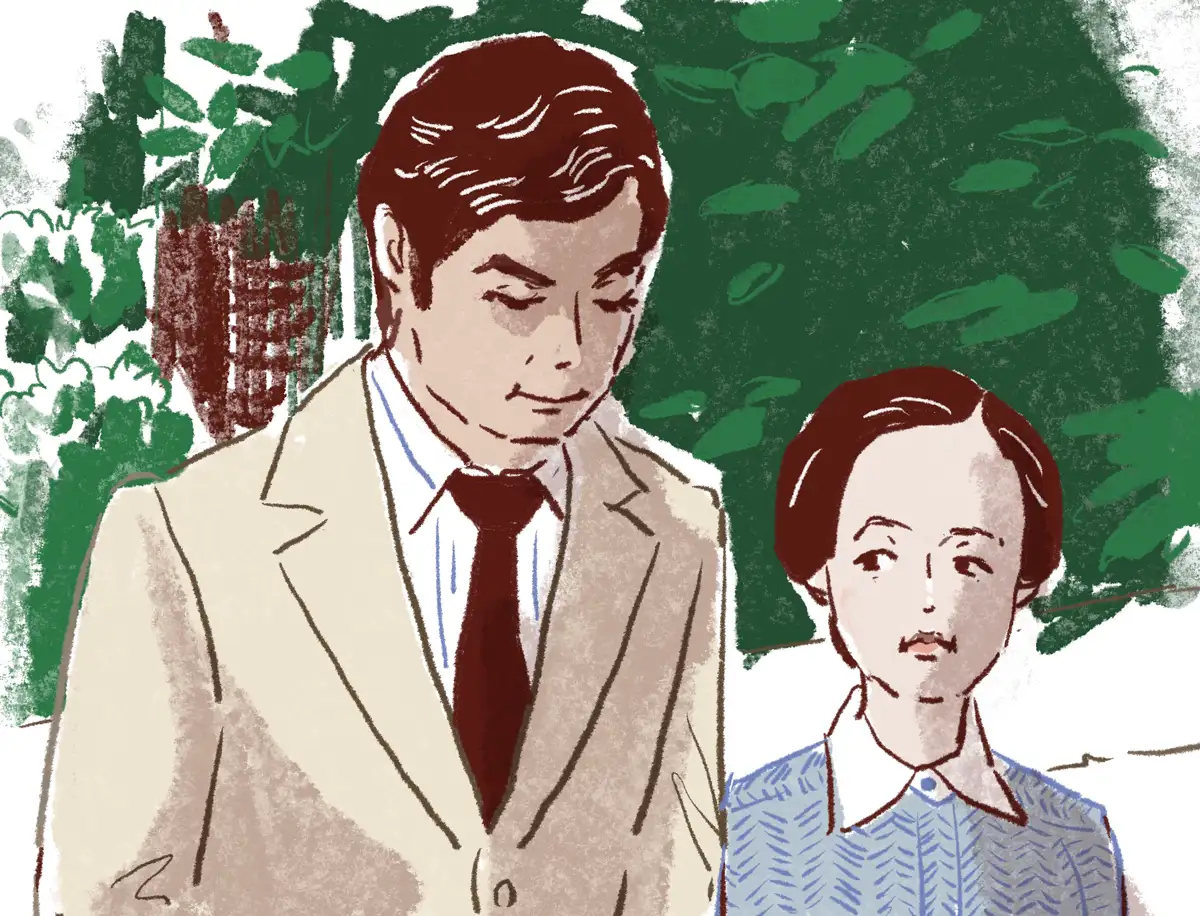

イラスト/オカヤイヅミ

ここで山田太一は重要な傍役を登場させる。原知佐子演じる則子の友人。夫も子供もいる。則子と同じような専業主婦。この女性が癌になって入院しているのを則子が見舞いに行くと思いがけないことを言う。自分には若い男がいる。正確にいうと若い男を金で買った、そのことを後悔していない、むしろ自分の人生でそんな秘密の男がいてよかった、と。

「よく男を買ったねって、自分をほめてやりたいくらいなの。あいつを買ったときだけ、私、血が燃えるような気がしたわ」

その後、この友人は癌で死ぬ。則子は葬式に行く。夫に会う。夫は、妻に男がいたことなど知らないようだ。こんな夫婦も世の中にはいる。則子はこの友人の死に動揺する。自分の「非日常」のために、夫を裏切っていいのか、家庭を壊していいのか。

基本的には常識的な主婦である則子は、北川との関係を切って、もとの日常に戻ってゆく。「非日常」の時間は長続きしないものだ。一種の祭りのようなものだ。

「神話」が崩壊し、自立する母親。

『それぞれの秋』と同じように『岸辺のアルバム』も、家族のなかでの意志の通じない難しさを主題にしている。

豊かな社会になるほど、家族のなかで「家族といっしょ」の自分と、「ひとりだけ」の自分の乖離が生じてくる。子供たちが「個室」を持っているように、それぞれが自分だけの世界を持っている。ときにそれは秘密になる。

一見、平穏で幸せに見える田島家にも、それぞれの秘密があることが徐々に分かってくる。それは息子の繁の視点で描かれてゆく。

繁はまず、友人の話から、母親が浮気をしているらしいと知る。あるとき、思い切って母親のあとをつけ、母親が男と渋谷のホテルに入るのを目撃する。衝撃を受ける。

ドラマの中でも多摩川でくつろぐ家族の姿がよく描かれた。

戦後の社会での父親の権威の失墜はよく言われる。「強い父」はいなくなった。一方、母は「子供たちに愛される母」として依然として存在感があった。

しかし、いまその「母」も崩壊しようとしている。映画評論家の佐藤忠男は『日本映画と日本文化』(未來社、一九八七年)のなかで書いている。

「ちかごろ、しきりに父親の権威の喪失ということが嘆かれる。しかし、日本人は前から、父親が尊敬に値しなくても、母を崇拝することを心の支えとして生きるという態度を身につけてやってきていたのである。現在の危機がもしあるとすれば、それは、父親の権威の崩壊より、むしろ、母親の神話の崩壊というところにこそ、重大な問題があるのではないか」

かつての「母」は、自分を犠牲にしても、家族のため、とくに子供のために生きる「優しい母」だった。子供はそんな母親を愛し、早く大人になって親孝行をしようと思った。

しかし、日本の国が豊かになるにつれ、そういう「母親の神話」が崩れてゆく。

子供たちに、個室があるように母親にだってプライベートな世界があってもいいのではないか。息子に、渋谷のホテルに入るところを見られた則子が「お母さんの私生活に入らないで」と怒るのは当然である。

子供たちが母親離れするのと同じように、母親もまた子供離れ、さらに夫離れしてもいいのではないか。「母親の神話の崩壊」とは、母親の立場からいえば、母親の「家族からの自立」である。

繁が、母親がホテルに入るのを見て衝撃を受けたのは、単に浮気の事実に驚いたという以上に、母親のなかに自分の知らないもうひとりの母親(自立しようとする母親)を見たからに他ならない。

※以下、後編に続く(6月28日公開予定)。

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』『朝日のようにさわやかに』『銀幕の東京』など多数。