チロルの挽歌

中編

- 作品:

-

チロルの挽歌

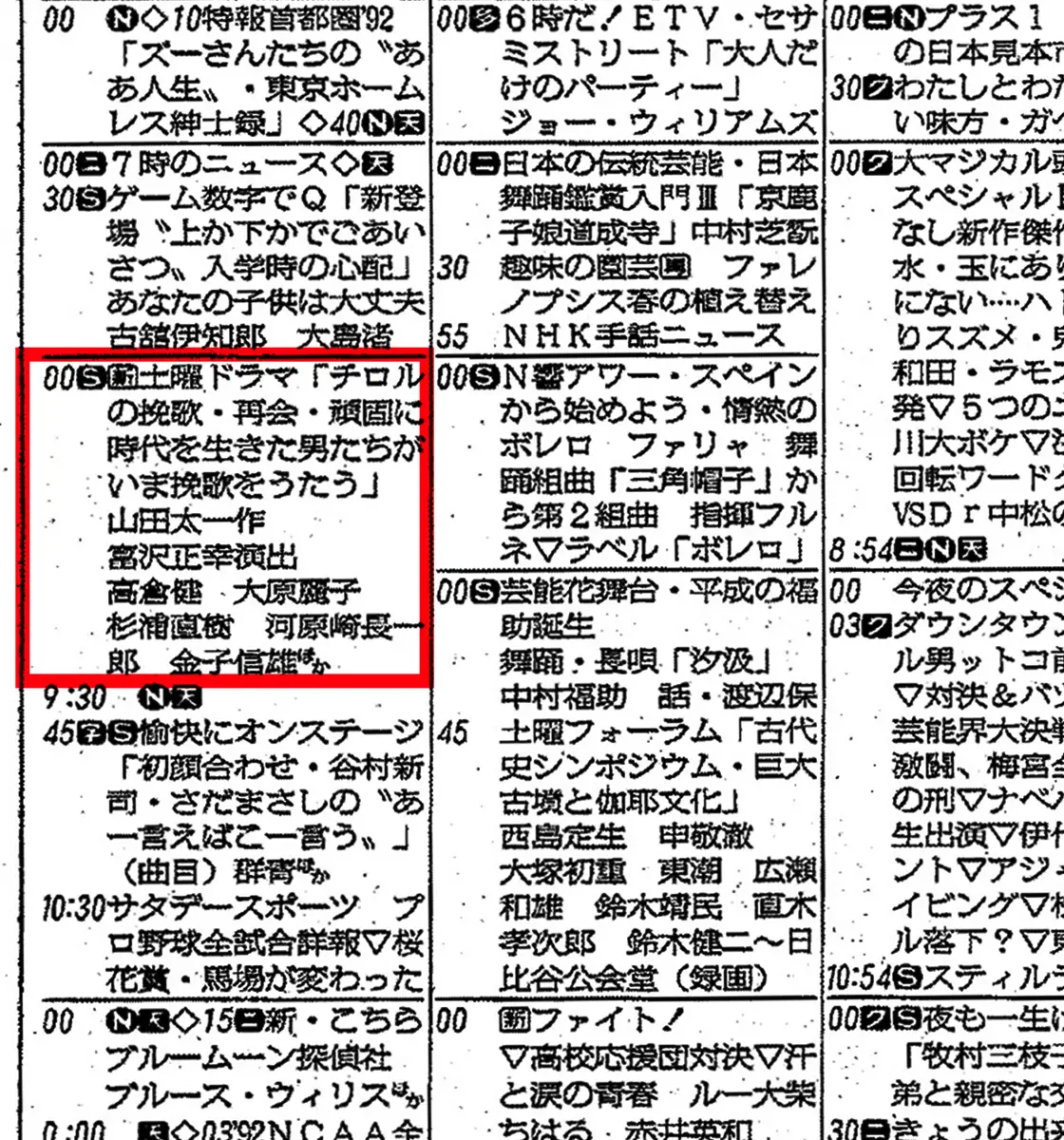

1992年4月(全2回) NHK - 脚本:

- 山田太一

- 演出:

- 富沢正幸

- 音楽:

- 日向敏文

- 出演:

- 高倉健、大原麗子、杉浦直樹、岡田英次、阿部寛、金子信雄、河原崎長一郎、西岡徳馬、佐野浅夫ほか

「男らしさ」の神話が崩壊するとき。

町に単身赴任した立石は、とりあえず小さなホテルに滞在することになる。と、驚いたことにホテルの前の婦人服店に、家を出て行った妻の志津江がいる。四年ほど前に男と家を出た妻は、なんとこの町にいた。

妻と男のほうも、偶然、立石がやってきたことを知り驚く。とくに杉浦直樹演じる菊川は、自分たちのほうに負い目があるので、立石に何かされるのではないかと恐れる。

菊川には過去がある。大手の建設会社に勤めていたが、会社の不祥事を、自分がかわりに罪をかぶり、実刑判決を受けた。出所後、妻と息子が交通事故で死んだ。絶望して鉄道に飛び込み自殺を図ろうとしたところを立石に助けられた。いわば立石は命の恩人。

その恩人の妻と愛し合うようになり、駆け落ちした。いまさら合わせる顔はない。思いあまった彼は、町を出ようと言い出す。

これに志津江が反対する。この町でせっかく落着いてきて、商売もなんとか立ちゆくようになった。そんないま、町を出ることはない。それに、自分たちは必ずしも一方的に悪いわけではない。逃げるなんてしたくない。

いざとなると男より女のほうが強い。しっかりしている。立石と会うのを怖がっている菊川に対し、志津江は一人で元の夫(籍はまだ抜いていない)に会いに行く。そして、なぜ自分が夫を捨てたかをはっきりいう。

あなたは仕事第一で家庭のことをかえりみなかった。それが男らしいと思いこんでいた。私とのあいだに会話らしい会話などなかったし、旅行だってしたことはなかった。

あなたに比べ、あの人は優しい。私の話をちゃんと聞いてくれる。

ここで彼女は、主婦の立場から「男らしさ」の神話を批判している。男社会では、家庭より仕事が大事という考えが当り前になっている。それはおかしいのではないか。

男は余計なおしゃべりなどしないほうがいい。「三年に片頬」といって男はむやみに笑ったりしないほうがいい。まさに「女は愛嬌、男は度胸」。そういう考えは、おかしいのではないか。

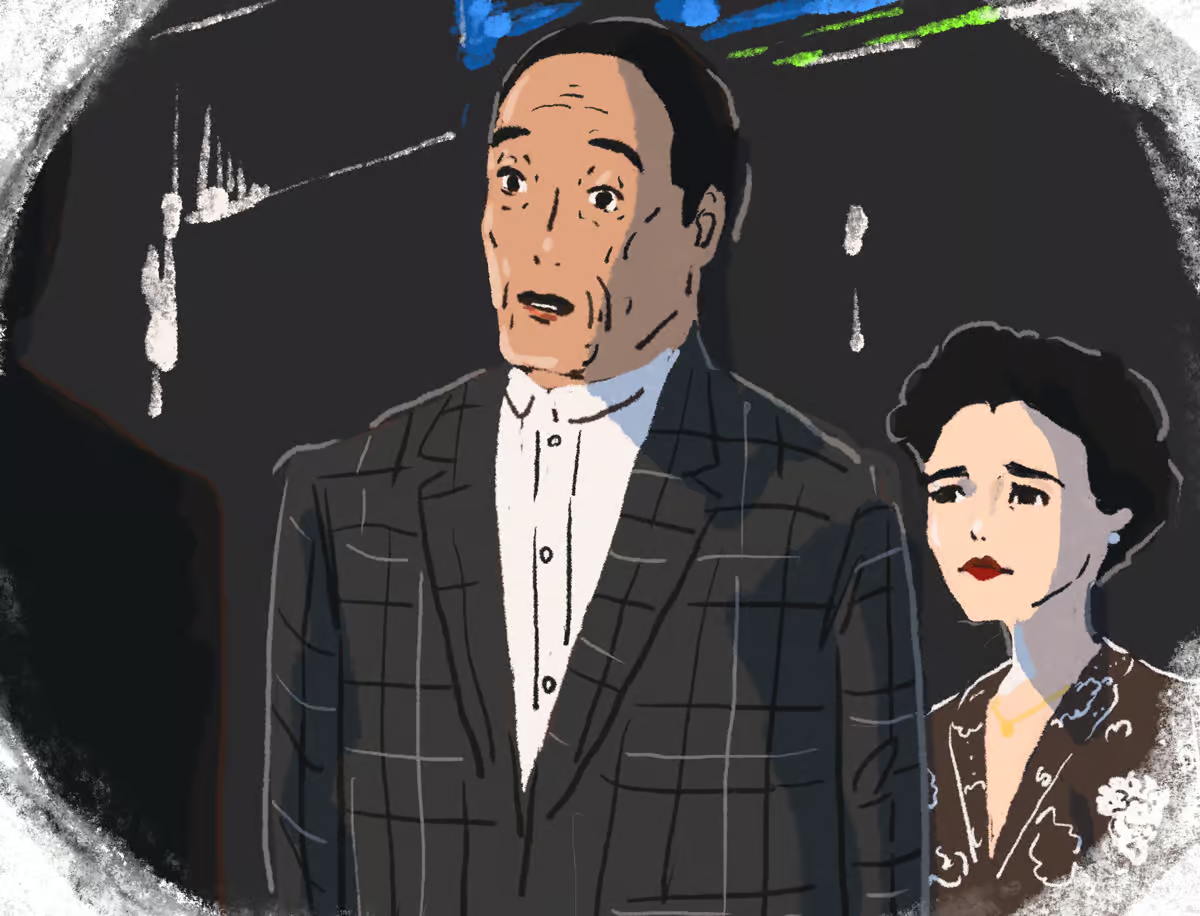

イラスト/オカヤイヅミ

松竹映画という女性映画を作り続けていた会社出身の山田太一らしい、女性の立場からの「男らしさ」批判である。

批判される夫を演じる高倉健が、東映仁侠映画で「男らしい男」を演じてスターになっただけに、このキャスティングは絶妙。つまり、女性の時代が始まろうとしているいま、昔ながらの「男らしさ」にしがみつくのではなく、自分を変えてゆかなければならない、という自己変革の思いが、このドラマの高倉健演じる立石にはある。

妻の志津江に痛いところを突かれて反論できなくなった彼が、ベッドにあった枕を志津江に投げつける。すると彼女がいう。「ちっとも、変らないんだから」。

この時、彼は「変わらなければ」と強く思った筈だ。

無口な主人公をめぐる波紋。

その点でいい場面がある。

立石は礼儀正しい。誠実に仕事をする。しかし、彼には欠点がある。口べた。無口なのだ。だから、相手からすると、何を考えているかわからないので不安になる。

ある時、市の地域振興課長(西岡徳馬)が、立石と直接話をする機会を作る。この課長は、立石が無口で何を考えているか分からないので、この人は本当にチロリアンワールドを作る気があるのかどうか知りたかった。

そもそもそれまで技術畑で生きてきた人間が定年間際になってサービス業に異動になって町にきた。これは鉄道会社が、チロリアンワールドに関心を失ったからではないのか。鉄道会社は事業から撤退しようと考えているのではないか。

そうなったらチロリアンワールドはどうなるのか。大きな鉄道会社にとっては小さなことかもしれないが、町にとっては死活問題である。課長は、失礼をかえりみず立石の真意を聞こうとする。

すると、立石は思いがけないことをいって課長を驚かせる。

自分は望んでこの事業の担当になった。会社が撤退することはない。それを聞いて課長は心底ほっとする。そのあと、こんなことをいうのが、相手が高倉健だけに微苦笑を誘われる。

それならそうと早くいってほしかった。あなたはなにしろ無口だから、私たちは心配だったんです。

この課長を演じる西岡徳馬がとてもいい。過疎の町をなんとか活気づけようと日々、奮闘している地元の人間の必死さ、懸命さがよく出ている。課長の言葉に思わず苦笑する高倉健もいい。なんとかこれまでの自分を変えようとしている。サービス業を自ら望んだのは、自分を変えたかったからだと、見ているほうにも分かってくる。

過疎化を目の当たりにした住民たちの葛藤。

チロリアンワールドを作ることに町の人はどう思っているのか。

市長をはじめ行政の側の意向はよく理解できる。しかし、町の人間たちは、北海道にヨーロッパの真似をした施設を作ることをどう思っているのか。

立石はある時、町の商店街のまとめ役をしている写真館の主人(金子信雄)に話しを聞きにゆく。主人はこんなことをいう。

「市民はね、出稼ぎに行かないですんで、若い者に仕事があって町に嫁さんが来てくれればそれでいい。チロリアンワールドを作るとなれば当座は仕事があるし」

主人はごく単純なことをいっている。大事なのは仕事と嫁さん。逆にいえば、過疎化してゆく町では、この暮しの基本がいかに崩れているか。

そのための方策がチロリアンワールドなのだが、地元の人間には本当にそれがいいのかどうかは分らない。そういえば市長自身も立石に言っていた。自分は本当は、生産にたずさわることで町おこしをしたいのだ、と。

写真館には、炭鉱の最盛期の写真が何点か置かれている。顔を真黒にして働く鉱夫たちの姿からは往時の町の活気が伝わってくる。

それがいまは過疎の町になってしまった。はじめから小さな町だったら寂しさの質も違うかもしれない。しかし、大きな町だったところが小さくなってしまったら寂しさも痛いものがあるだろう。

写真館の主人は、この日、赤ん坊のお宮参りの家族写真を撮った。立石にいう。「八人もの家族は町にはもうほとんどいなくなった」。この主人は、これまで多くの町を出て行く人を見送ったのだろう。だから、真剣に町の人の気持を聞こうとする立石にも、この人はいずれ町から出て行ってしまうと醒めた目で見ている。

演じている金子信雄もいい。貫禄があって、どこか寂しさ、あきらめをにじませている。

DVDに付けられた山田太一のインタビューによれば、この役は、はじめ益田喜頓を予定していたという。北海道出身の喜頓は、この役をなんとしてもやりたいと山田太一に手紙を書いた。山田太一もそのつもりでいた。

しかし益田喜頓は撮影の前に大腸がんが悪化し、降りざるを得なかった(一九九三年十二月一日に死去。八十四歳)。

その結果、急遽、金子信雄にかわった。喜頓だったらと思うと同時に、金子信雄の、過疎の町に生き続ける老人の姿には胸を打たれる。ちなみに、益田喜頓は、山田太一のドラマ『高原へいらっしゃい』(76年)にシェフ役で、『なつかしい春が来た』(88年)に幽霊役で出演している。

※以下、後編に続く(10月25日公開)。

川本三郎(かわもと・さぶろう)

1944年、東京・代々木生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者を経て、映画や文芸、都市論などを中心とした評論活動に入る。主な著書に『大正幻影』(91年・サントリー学芸賞)、『荷風と東京「断腸亭日乗」私註』(97年・読売文学賞)、03年『林芙美子の昭和』(03年・毎日出版文化賞)、『白秋望景』(伊藤整文学賞)がある。その他、『マイ・バック・ページ ある60年代の物語』、近著に『映画の木洩れ日』(キネマ旬報社)がある。